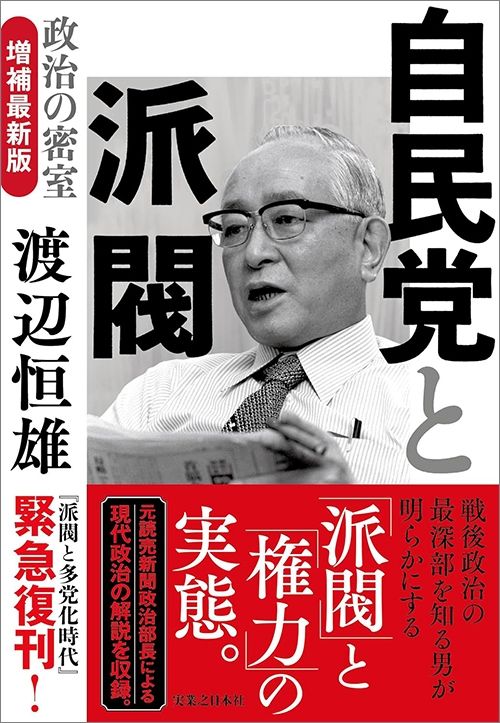

「民主党政権の失敗」や「岸田内閣の低迷」は予想通り…渡辺恒雄が57年前に指摘していた日本政治の根本問題

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 8時15分

■未熟な「民主党政権」誕生に危惧

2000年代初めの「小泉純一郎ブーム」を経て、国内では再び政権交代への期待感が醸成された。自民党は2007年夏の参院選で惨敗を喫し、参院では民主党など野党が多数を占める「ねじれ国会」を生じさせた。安倍晋三氏から政権を継いだ福田康夫氏は、「ねじれ国会」に苦しめられ、政権運営は困難を極めた。民主党への政権交代が現実味を帯びる中、浮上したのが大連立構想である。

この大連立工作には、渡辺氏も深く関わった。渡辺氏としては、「大連立を実現しなければ、日本の政治が動かなくなる」という一心から取り組んだものだった。加えて、ポピュリズムの影響を受けやすい小選挙区制の下で、民主党が統治に未成熟なまま選挙に勝利し、政権交代を実現すれば、日本の政治に大混乱をもたらし、極めて危険な状態に陥ってしまうことは明白だった。

渡辺氏は本書第七章で、二党制の短所について、「根本的なイデオロギーや政策の異なる二党制は、政権交代の場合、外交政策などで一貫性を失ない、国際的不信を招くほか、国内の政治的・経済的混乱、社会的動揺が起る」「二党制は長期の経験によって安定性を備え終った場合を除き国内政治思想の両極化・対立の激化を招き、安保騒動のような両勢力の激突を招きがちである」(282ページ)と指摘している。

■なぜ民主党政権は失敗したのか

2009年衆院選での勝利を経て誕生した民主党政権を思い出せば、本書がかつて指摘した通りの大混乱が起きたことが、おわかりいただけるだろう。沖縄県の米軍普天間飛行場の移設計画見直しは日米間の信用失墜を招いた。鳩山由紀夫首相はバラク・オバマ米大統領に首脳会談すら拒否されるありさまだった。国内では、財源の裏付けがない「マニフェスト」政策を推し進めようとし、政治・経済を混迷させ、日本社会を停滞させた。

2007年に大連立が実現していれば、民主党の政治家たちは、安定した政権運営に必要な外交や国内統治の知恵を身をもって学ぶことができ、単独で政権を担うことになっても、失敗を回避することができた可能性がある。

民主党政権の失敗は、ただ自民党政権を復活させただけでなく、それまで民主党が武器としてきた「マニフェスト選挙」の効力をも失墜させた。

■無党派層はリベラルから保守寄りにシフトした

2012年に発足した第二次内閣以降の安倍政権は、「アベノミクス」で経済を活性化させ、民主党のお株を奪うような手厚い少子化・子育て対策を推進した。外交面では、集団的自衛権の限定行使を可能にする安全保障関連法などにより日米同盟をより強固にする一方、東アジアの隣国である中国、韓国とは歴史問題の道義的責任から妥協を繰り返す、いわゆる「謝罪外交」を脱し、対等な関係を築いたことで、自民党一強体制を確立した。

1970~80年代に「中間層」を増やした自民党政権の政策により、社会党支持層が減り、無党派層が増えたことに触れたが、安倍政権は、無党派層をリベラルから保守寄りにシフトさせたと言えよう。

旧民主党陣営は、マニフェスト選挙に代わる武器を見つけられずにいる。それだけでなく、相変わらずリベラル寄りの政策を掲げており、保守寄りにシフトした無党派の民意をつかみ損ねているのではないか。

結果として、保守系無党派層の支持は、民主党の流れを最もくむ立憲民主党にはほとんど流れず、日本維新の会や国民民主党、その他の小政党に割れているとみられる。2017年の衆院選では、希望の党が比例で約967万票を獲得している。1000万票近いこの支持層を獲得できる現実的な政策を打ち出すことができなければ、旧民主党勢力の再興は見込めまい。

■「政治とカネ」の問題を引き起こした自民党一強

一方、2012年以来続く自民党一強政治も、その足元は揺らいでいる。岸田文雄首相の内閣支持率は2024年に入り、20%台に低迷している。政策的に何をやりたいのかが見えず、確たる展望もないまま減税を提唱したことも国民に見透かされている。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件で、自民党の支持率も20%台に急落した。

「内閣支持率と与党第一党の支持率の合計が50%を切れば、政権は瓦解する」という、青木幹雄元官房長官が唱えた「青木の法則」の水準に既に達してしまっている。野党の体たらくで政権交代を求める世論が盛り上がっていないとは言え、自民党が危機的状況にあることは、過小評価すべきではない。

本書第七章で分析した、二党制の短所と多党制の優れた点に再び立ち戻れば、「二党制下の長期的一党単独政権は、支配層の腐敗を招きがちであるが、多党連立政権下では、相互の監視によって、政治的腐敗を未然に防止することができる」(282ページ)。長く続く自民党一強によるおごりが、今回の「政治とカネ」の問題を引き起こし、また放置する土壌となったことは疑いようがない。

■「中道的な保守勢力の連携」が不可欠

選挙制度が現行の小選挙区制の下では、本格的な多党連立政権は望めないだろう。小選挙区制は相手候補よりも一票でも多く獲得すれば勝ちとなることから、大衆迎合型ポピュリズム政治に陥りやすい点が弊害として指摘されている。

渡辺氏が志向したのは、ポピュリズムでなく一党独裁でもない、中庸で安定した政策・政権運営による国民生活の向上だ。

立憲民主党などリベラル政党が、現実主義を取り入れて保守中道の道を行き、国民の支持を取り戻すのがベストであるが、その可能性は低いと言わざるを得ない。自民党内や党外の保守陣営にも、極端な右翼的主張が散見され懸念される。与党、野党の政策が全く逆の方向を向き、かつ与野党が伯仲、ないし、ねじれることによる国政の停滞が最悪のシナリオだ。

現在の衆院議員の任期は2025年10月。2024年中にも行われるであろう衆院総選挙では、もちろん政党間で政策を競い合うことは重要である。しかし、選挙後は、国民のため、安定した政権運営が欠かせない。選挙を行った結果、対立が激化して政権が不安定化しては、少子高齢化など様々な懸案が山積する日本や国民にとって最も不幸な展開となる。

渡辺氏の年来の主張に照らし合わせたうえ、中長期の日本の政権運営を展望すれば、自民と立憲民主など野党勢力の双方から両極にいる政治家を排除し、中道的な保守勢力が連携することが、安定的な政権を築くうえで不可欠となるのではないだろうか。

----------

読売新聞社 専務取締役編集局長

1987年読売新聞社入社。政治部で首相官邸、自民党、野党、国会、外務省はじめ各省庁を担当。政治部長を経て専務取締役編集局長。

----------

(読売新聞社 専務取締役編集局長 前木 理一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

政権交代の機運高まる立憲民主党で内ゲバ発生の懸念 野田元首相、枝野氏ら旧世代の大物議員たちがにわかに野心、代表選で“泉おろし”も

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 6時59分

-

泉健太・立憲民主党代表は“政権交代のシンボル”たりえるか? 党幹部からは「人柄はいい。聞く耳もある。しかし自分の意見がない」評も

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 7時12分

-

「予想外の結果」になる可能性が高まった…都知事選「最新の情勢調査」で見えてきた"勝敗を分ける要素"

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 16時15分

-

「ポスト岸田」世論調査で〝大異変〟高市氏が2位に急浮上 トップ石破氏「『女系天皇』検討発言」の波紋 菅氏は「新リーダー」に期待

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月24日 15時10分

-

岸田政権を正面から批判できず、都知事選もスルー…維新が迷走を深める「大阪万博」以上に厄介な問題

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 7時15分

ランキング

-

1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」

読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分

-

2マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌

毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分

-

3かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分

-

4殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう拘留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分

-

5能登半島地震 災害関連死 氏名初公表

テレ金NEWS NNN / 2024年7月2日 19時28分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください