この絵を見て日本人は「図書館」、英語話者は「男が本を読んでいた」と答える…日本人が英語を話せない根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 16時15分

※本稿は、芹沢一也『3つのコツで誰でも話せる シノドス式シンプル英会話』(高橋書店)の一部を再編集したものです。

■日本語は「私、行きました。レストラン。新宿。きのう」でも成立する

ひとつ思考実験をしてみましょう。

ほとんど日本語が話せないアメリカ人と、ほとんど英語が話せない日本人がいるとします。

アメリカ人は、I went to a restaurant in Shinjuku yesterdayを、日本語で伝えたいと思っています。

Iは「私」、wentは「行きました」、restaurantは「レストラン」、yesterdayは「きのう」だと知ったアメリカ人は、次のように言いました。

・I=私

・went=行きました

・restaurant=レストラン

・yesterday=きのう

他方で、「きのうは新宿のレストランに行ったよ」と、英語で伝えたい日本人が、「きのう」はyesterday、「レストラン」はrestaurant、「行った」はwentだと知り、次のように言いました。

Yesterday Shinjuku restaurant went

アメリカ人と日本人が、自分の言語の語順で話したわけです。

日本人は、「私、行きました。レストラン。新宿。きのう」と聞いたとき、多少の違和感は覚えつつも、何を言いたいのかはすぐに理解できますよね。

しかしアメリカ人が、Yesterday Shinjuku restaurant wentと聞いたら、違和感どころの話ではありません。呪文レベルで意味不明でしょう。

■最初に乗り越えねばならない「語順の壁」

英語と日本語は語順が違う、と誰もが言います。

その通りなのですが、しかしより正確には、英語には確固とした語順があるのに対して、日本語の語順はきわめて自由なのです。上のアメリカ人の型破りな日本語が成立するほどの自由さです。

日本人が英語を話そうとするとき、最初に立ちはだかる壁がこれです。

みなさんも経験があると思いますが、英語を話そうとして、あせればあせるほど、あるいは、考えれば考えるほど、英語が崩れていきます。これは、日本語の語順感覚に頭が支配されて、英語の語順で言葉を紡ぐことができなくなるからです。

日本人が英語を話せるようになるためには、この語順の壁を最初に乗り越えねばなりません。STEP1では、まず英語と日本語の世界認識の違いを理解します。その上で、英語のモードで正しく言葉をアウトプットできるように、単語を並べるトレーニングを行います。

■英語の文章は「単語の並べ方」によって意味が決まる

英語の単語の役割は、「文章のどの位置にあるか」によって決まります。基本的なことから始めますが、このことをいま一度しっかりと理解しましょう。

たとえば、dogという単語で、英語の文章をつくってみます。

My dog is cute.(ぼくのイヌはかわいいんだよ。)

A dog is chasing a cat.(イヌがネコを追いかけてるよ。)

それぞれ、冒頭におかれたdogが「主語」ですよね。つまり英語では、文章のはじめにおかれた単語が、主語の役割をはたすことになります。

それに対して以下の例文のように、dogが動詞のあとにおかれた場合、それは「目的語」の役割をはたします。

I like dogs.(ぼくはイヌが好きなんだ。)

My father walks our dog every morning.(父が毎朝、イヌの散歩をしてるんだよ。)

同じdogという単語ですが、文章のなかの位置によって、その役割が違います。

「イヌが何かをしている」と言いたければ、dogを文章の頭におく必要がありますし、「イヌに何かをしている」と言いたければ、dogを動詞のうしろにおく必要があります。

つまり、英語の文章は単語の並べ方によって意味が決まるということです。並べ方を変えれば、意味も変わってしまいます。

Our dog walks my father every morning.

上の文章のように、dogの位置を冒頭に変えると、「ぼくたちのイヌが毎朝、父を散歩させているんだ」という、へんてこな意味になってしまいます。

この点、日本語では、単語の位置はさほど重要ではありません。

日本語には「てにをは」、つまり「助詞」があるからです。ある単語を主語にしたければ、「は」や「が」をつけ、目的語にしたければ「を」や「に」、あるいは「が」をつければいいわけです。

■きわめて自由な日本語の語順感覚

さきほど、「イヌが何かをしている」と「イヌに何かをしている」という日本語の文章を書きました。どちらも冒頭におかれているのは「イヌ」という単語ですよね。英語であれば、両方とも主語だということになります。

しかし、日本語の場合は、位置の違いではなく、助詞の違いによって、かたや主語、かたや目的語の役割をはたします。イヌ「が」とイヌ「に」、の違いです。だから、日本語では単語の並べ方がきわめて自由になります。

たとえば、「父はいつも食事を自分の部屋で食べるんです」でも、「いつも自分の部屋で父は食事を食べるんです」でも、意味は変わりませんよね。あるいは、「食事をいつも父は自分の部屋で食べるんです」でも大丈夫です。

日本語の語順は、かくも柔軟性に富んでいます。唯一、「食べるんです」が末尾にくることを除けば、それぞれ語順がバラバラです。これが日本語の語順の特徴です。

■日本語から英語にモードを切りかえる

ぼくたちが日本語を話そうとするとき、つまり、何かを考え、それを言葉にしようとするとき、はっきりと決まった語順に並べることなく、助詞を用いてかなり自由に言葉を紡ぐことができます。

そして、ここがとても大事なところですが、これがぼくたち日本人の「言葉のアウトプット」の仕方だということです。きわめて自然に、無意識のうちに、そのように日々話しているのです。

道で突然、外国の方に話しかけられ、あせって英語を話そうとして、「駅はこの道をまっすぐです」と言いたいのを、station, this street straight, goなどと、日本語の語順で言ってしまうのもこのためです。

では、どうすれば日本語から英語にモードを切りかえることができるのでしょうか?

そのためには、「英語モード」では世界の認識の仕方が、日本語とはまったく違うことを、まず理解する必要があります。

■日本人とはまったく異なる英語の世界認識

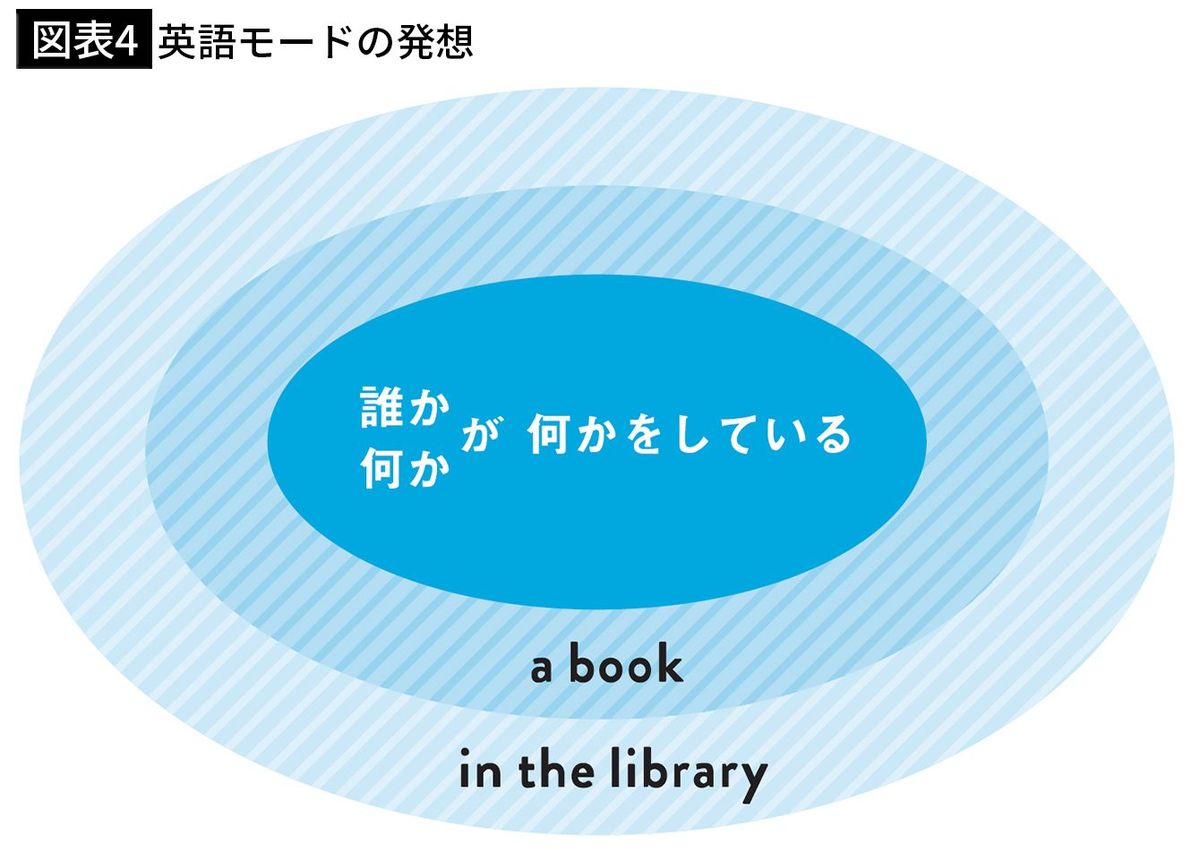

「英語モード」の世界では、「誰か・何か」が「何かをして」います。あるいはそのようなかたちで、英語ネイティブは世界を認識します。

ところが、「日本語モード」の世界では、そのようなかたちで世界は認識されません。

たとえば、以下のイラストをご覧ください(図表3)。

「さきほどお見せしたイラストは、何のイラストでしたか?」

少しあとにこう質問されると、多くの日本人は「図書館」と答えるそうです。それに対して、英語ネイティブの多くは、「男が本を読んでいた」と答えます。

これが英語と日本語の世界認識の違いです。多くの日本人は、最初に「図書館」を意識します。それから、「男が本を読んでいる」ことに意識が向かいます。

「日本語モード」の世界では、このように、まず「場所」(あるいは「とき」)が意識に上ります。次に、そこで「起こっている出来事」に焦点が当てられます。

まず背景が捉えられ、そのあとに出来事に向かう感覚です。

■「英語モード」では登場人物の行為からはじまり、背景に向かう

それに対して、英語ネイティブは、まずA man is reading.、つまり「男が読んでいる」と認識します。日本人の感覚からすると、これがどれほど唐突か、感じられますか? 先ほどのイラストを見て、何を差し置いても、まず「男が読んでいる」と思うわけです。

たとえばI like dogs.であれば、日本語にすると、いきなり「ぼくは好きなんだよ」という感覚、あるいは「休日は何をしてるんですか?」と尋ねられて、「私は見るんですよ(映画を)」と答える感覚です。

日本人にとってのこの「異様さ」を、しっかりと体感してください。日本語から英語にモードを切りかえるということは、この異様な世界認識に適応するということです。

「英語モード」の世界では、「誰か・何かが、何かをしている」ということが、まず認識されます。だから必ず英語は「主語+動詞」からはじまるのです。ついでa book、そしてin the libraryと続きます。

登場人物の行為からはじまり、それから背景に向かうという感覚です。「日本語モード」とは発想が真逆なのです。

■徹底的な単語を並べるトレーニングが必要

日本語との違いは、主語をI/「私」にするとさらに明確です。

たとえば、きのうのことを聞かれて、英語ネイティブが、I read books in the library.と答えるのに対し、日本人は「きのうは図書館で本を読んでたよ」と答えます。

「私」という主語が消え、図書館という場のなかで、ただ「読んでいた」という出来事だけが残るのです。

「主語+動詞」からはじまる「英語モード」の世界と、「場」や「とき」のなかで、ときに主語が消えてしまう「日本語モード」の世界。このモードの違いを乗り越えるためには、徹底的な単語を並べるトレーニングが必要となります。

しかも、英語と日本語は、言葉のアウトプットの順番が正反対です。これは少し長い文章を比較すると、一目瞭然となります。

I went to a restaurant that serves the best pizza in Tokyo.

「東京で最高のピザを出すレストランに行ったよ。」

語順を比べてみましょう

【英語】

I went to a restaurant → that serves → the best pizza → in Tokyo

【日本語】

「東京で」→「最高のピザを」→「出す」→「レストランに」→(「私は」)→「行ったよ」

まさに正反対です。

■英語では疑問を解消するために情報を足していく

語順が自由な日本語に対して、英語ではどのように言葉をアウトプットするのでしょうか。

I went to a restaurant that serves the best pizza in Tokyo.を使って説明してみます。

まず「主語+動詞」がきます。I went(私は行った)ですね。

I wentと言われると、「どこに?」という疑問が浮かびます。

その答えとしてto a restaurant(レストランに)が続きます。

つまり、英語では、疑問を解消するために、うしろに情報を足していくのです。英語を話す際には、この「情報をうしろに足していく」という感覚が、決定的に重要になります。

さて、I went to a restaurant.はひとつの完結した文章ですから、これで終わっても構いません。しかし、これだと「あるレストランに行った」としか言っていないので、「どんなレストラン」かが気になりますよね。

そこで、that serves(出している)という情報を足します。

すると今度は、「何を出しているの?」という疑問が生じますから、the best pizza(最高のピザ)という情報を足します。

そして、最後にin Tokyo(東京で)という情報を足すことで、最高の範囲を東京に限定します。

以上が、「英語モード」の単語の並べ方、つまり言葉のアウトプットの仕方です。

一点、アドバイスです。英語の語順を説明するために、関係代名詞の文章を用いましたが、最初のうちは、以下のようにふたつの文章に分けて話してください。

I went to a restaurant./It serves the best pizza in Tokyo.

(私はレストランに行きました。そのレストランは東京で最高のピザを出しています。)

無理に長い文章や、複雑な文章をつくろうとせず、このように短い文章をつなげていくことが、流暢に英語を話すための近道です。

----------

SYNODOS編集長、シノドス英会話コーチング主宰

1968年東京生まれ。シノドス代表取締役。慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。著書に『〈法〉から解放される権力』(新曜社)などがある。

----------

(SYNODOS編集長、シノドス英会話コーチング主宰 芹沢 一也)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

英語が話せるようになりたい人こそ活用すべきは「TOEIC」!? そのワケは?

マイナビニュース / 2024年9月1日 10時30分

-

英語学習の足を引っ張る2つの勘違い...「ネイティブ信仰」と「丸暗記」から抜け出すには

ニューズウィーク日本版 / 2024年8月26日 13時52分

-

【ご好評につき増刷】書籍『通じすぎて怖いカタカナ英会話』&音声アプリ連動で話題に!日本から英語を話せない人をなくす!

PR TIMES / 2024年8月26日 10時45分

-

日本人の8割にこの習慣がある! 韓国で働く台湾人女性の不満とは?―台湾メディア

Record China / 2024年8月18日 15時0分

-

スピーキング特化「AI英会話スピーク」と法人向け語学研修の株式会社シー・ティー・エスがパートナーシップ契約を締結

PR TIMES / 2024年8月11日 23時40分

ランキング

-

1“寿司ピンチ” コメも魚も高値 スーパーでは“安くする工夫” 寿司店では倒産が…

日テレNEWS NNN / 2024年9月9日 21時25分

-

2牛角「女性半額」で品切れ続出?ネットで指摘続々 運営会社「迷惑をかけたお客様には申し訳ない」

J-CASTニュース / 2024年9月9日 20時0分

-

3なぜ「50cc原付」無くなる? 「庶民の足」に何があった? 低出力125ccで代替え!? 25年4月からの「新基準原付」とは

くるまのニュース / 2024年9月9日 20時10分

-

4「ハワイアンズ」買収へTOB=米投資ファンド、総額140億円

時事通信 / 2024年9月9日 21時40分

-

5「最悪な状況」次はほうれん草や白菜が高騰…暑さ・台風が影響 世界で“記録的不作”オリーブ、オレンジ、カカオも【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年9月9日 21時34分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください