兄・秀吉とは真逆の性格…仲野太賀が大河で演じる豊臣秀長が長生きしたら徳川の世はなかった「歴史のもしも」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 18時15分

■待望の戦国大河「豊臣兄弟!」は、秀吉を支えた弟の物語

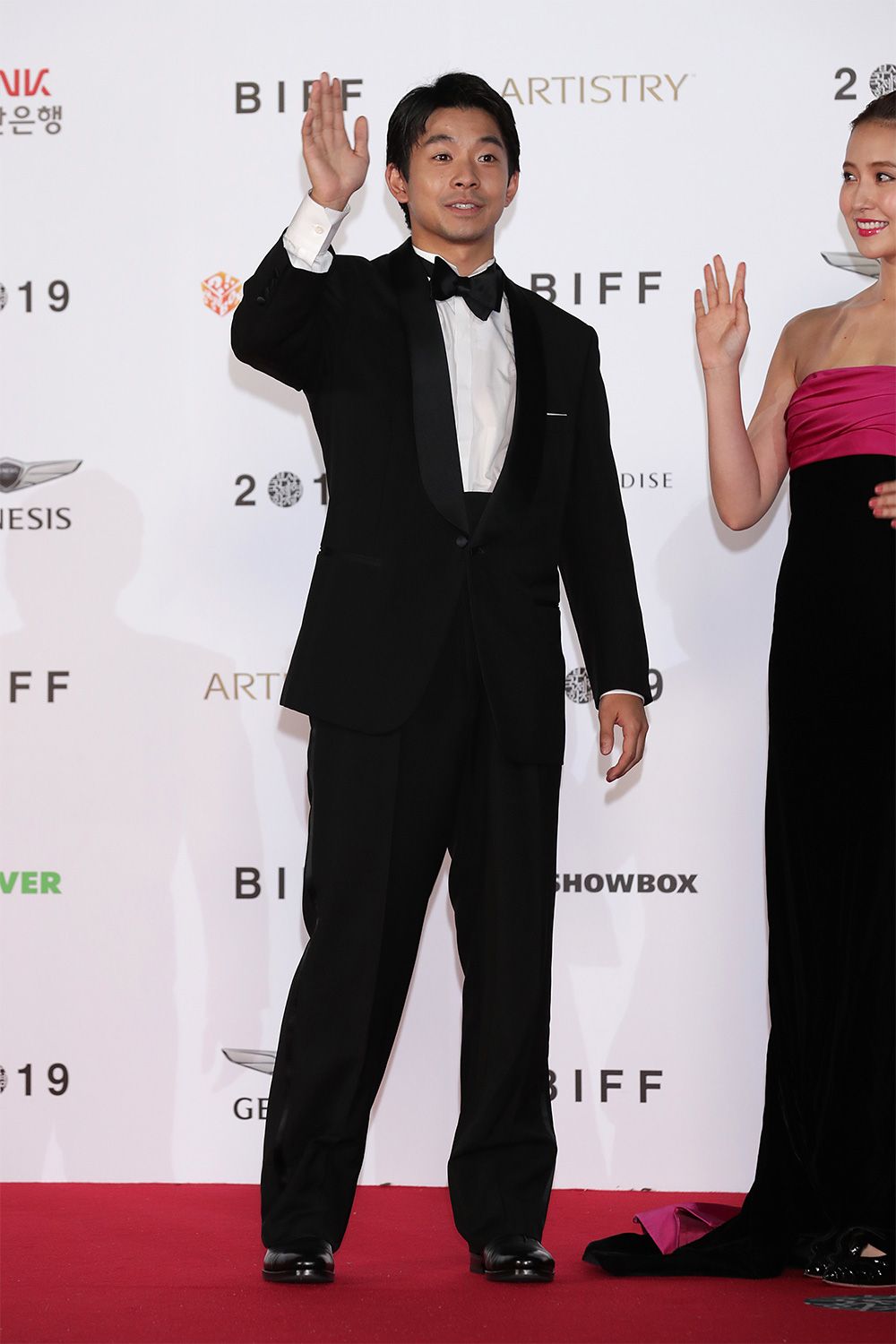

平安時代を舞台にした大河ドラマ「光る君へ」(NHK)が放送中です。2025年の大河は江戸後期を舞台にした「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)~」ですが、その翌年、2026年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」に決定しました。天下人となった豊臣秀吉の弟・秀長が初めて大河ドラマの主人公となり、秀長は仲野太賀さんが演じます。

秀吉は言うまでもなく「戦国三英傑」(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康)の1人であり、これまで時代劇や歴史小説などにおいて、主役として沢山描かれてきました。もちろん、秀長もそういったものに登場することはありましたが「脇役」扱いだったのです。とは言え、単なる脇役ではなく、有能な人物として描いたドラマもありました。

1981年に放送され、最近、再放送もされていた大河ドラマ「おんな太閤記」。本ドラマの主人公は秀吉(西田敏行)の正室ねね(佐久間良子)ですが、秀長を中村雅俊さんが演じていました。政務や軍事で辣腕を振るい、かつ豊臣家の良心とでも言うべき存在で、兄・秀吉の抑え役にもなる秀長。秀長はドラマにおいては、そういう役どころで描かれることが多く、1996年放送の大河ドラマ「秀吉」では、高嶋政伸さんが秀長を演じ、時に暴走する秀吉(竹中直人)を助ける「名補佐役」として存在感を示していました。昨年放送の大河「どうする家康」で登場した秀長(佐藤隆太)もそうした描かれ方でした。

■「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」

再来年の大河「豊臣兄弟!」で秀長を演じるのは、朝ドラ「虎に翼」で主人公・寅子の夫を演じている仲野太賀さん。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だったとまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント」(2026年 大河ドラマ「豊臣兄弟!」主人公・豊臣秀長役は仲野太賀さん!、NHK、2024年3月15日)とNHK発表の記事にありますので、おそらく、これまでの秀長像を踏襲したものとなるのでしょう。

ドラマにおいて「名補佐役」として描かれてきた秀長ですが、実際にはどのような人物だったのでしょうか。兄・秀吉に関する史料は豊富にあるのですが、秀長に関しては多くはなく、不明な点、議論がある点もたくさんあるのです。例えば秀吉と秀長は同じ父のもとに生まれたのか否かということ。

秀吉は天文6年(1537)2月6日に生まれたという説が現在は有力ですが(天文5年説もあり)、その父は弥右衛門と言われています。弥右衛門は尾張国中村の百姓であったが、織田信秀(信長の父)に動員されて合戦に参加、負傷したと考えられています(ちなみに秀吉の母はなか、後の大政所です)。

■秀吉と秀長の父親は違う男だった可能性もあるが…

江戸時代初期の旗本・土屋知貞がまとめた秀吉の伝記『太閤素生記』には、弥右衛門は秀吉が8歳の時に亡くなったとあります。一方、秀長の父は織田信秀の同朋衆・竹阿弥であったとの説があるのです。弥右衛門が死去して後、なかが、中村出身の竹阿弥に嫁ぎ、秀長や旭(後の徳川家康の正室)を産んだということです。

『太閤素生記』は、秀長が竹阿弥の子であるということから、幼名は「小竹」と言ったとの説を載せています。弥右衛門の没年は天文12(1543)と一般的に考えられていますが、秀長の生まれ年は天文9年(1540)です。こうしたことを見ていくと、秀吉と秀長は異父兄弟ではなく、同母兄弟の可能性が高いと言えるでしょう。「豊臣兄弟」は同じ父母のもとに生まれたと思われます。

さてご存知のように、秀吉はその後、織田信長に仕えて、立身出世をしていきます。弟・秀長は兄に従い、頭角を現わしていき、最終的には100万石を超える大大名にまでなるのです。

■織田家中で出世していく兄の右腕、心が広く情け深い人物だった

では、秀長はどのような人物だったのでしょうか。天正19年(1591)1月22日、秀長は大和郡山城内で52歳にして病死するのですが、そのとき、城内には「米銭金銀」が「充満」していたと言います(『多聞院日記』)。具体的に言うと「金子」は「五万六千枚余」、「銀子」は「二間四方の部屋」にびっしり積み上げてあったということです。秀長には蓄財の才があったと言えるでしょう。当然それは自身のためというよりは、何か事が起こった時のため、豊臣政権の安定化のための蓄財だったと思われます。

歴史学者・渡辺世祐の著書『豊太閤と其家族』(日本学術普及会、1919年)には、秀長は「寛仁大度(かんじんたいど)の人」であったとあります。「寛仁大度」、心が広くて情け深く、度量の大きいことを指します。同書は、秀吉は厳格・峻烈(しゅんれつ)(厳しく、激しい)だったが、秀長はその真逆であり、秀吉の欠点を補っていたと説くのです。秀長あっての秀吉ということもできるでしょう。秀長の人徳を慕い、諸大名は秀長に秀吉への取りなしを頼んだと同書にはあります。

■朝鮮出兵の前年に亡くなるが、生きていれば悲劇を防げたか

前述のように、秀長は天正19年(1591)に亡くなるのですが、その後、豊臣政権を揺るがすような事件が次々と起こっています。例えば朝鮮出兵(第一次は文禄の役。1592年)。文禄4年(1595)には、秀吉の甥で関白にもなっていた豊臣秀次が切腹に追い込まれ、その妻たちも無惨に殺されました(秀次切腹事件)。秀長が長生きしていたら、豊臣政権は安泰だったのではないか、政権の行方は変わっていたのではないかということは昔からよく言われていることです。

歴史学者で大河ドラマの時代考証を何度も務められてきた小和田哲男(静岡大学名誉教授)も「歴史にイフはありません。しかし、もし秀長がもう少し生きていれば、やはり、豊臣政権のその後は大きく変わったのではないでしょうか」(「豊臣秀長は、兄・秀吉のブレーキ役だった? 天下統一を実現させた“真の功労者”」「WEB歴史街道」2024年5月16日)と推測されています。たしかに秀長が秀吉死後も生きていたら、豊臣一族の大大名として、徳川家康の振る舞いをあるていどコントロールできていた可能性はあるでしょう。

■秀長が朝鮮出兵を中止するよう懸命に説得したとする軍記物語

しかし、秀長没後の事件、朝鮮出兵や秀次処断事件を秀長が食い止めることができたかは、筆者は疑問とするところです。江戸時代に成立した軍記物語『武功夜話(ぶこうやわ)』(全4巻、新人物往来社)には、秀長が生前、秀吉の外征構想に異を唱えていたことが記されています。秀吉が「高麗退治」のため大軍を渡海させんとしていることに、たびたび「異見」(意見)していたというのです。九州や関東を平定した今、「御政道(ごせいどう)全く有るべきこそ肝要(かんよう)」であり、いたずらに外国と戦争し「人馬兵粮(じんばひょうろう)の費(つい)え」となるは「暴挙」であり「損失のみ多く得るところなし」というのが秀長の主張だったと同書は記します。その後の歴史を見た時、秀長の主張は的を射たものだったと言えるでしょう。

更には「不戦和議(ふせんわぎ)」を講じ、交易を広めることが「富国の第一」であって、忠功を求めて禄(ろく)を求める者があるならば「我の給地を与えられよ」と死力を尽くして、秀長は兄に説いたと言うのです。ここからは、秀長の無私の精神が垣間見えます。秀長の懸命の説得にもかかわらず、秀吉は弟の意見を採用しなかったと同書は記します。信憑性(しんぴょうせい)が低い『武功夜話』の記述をどこまで信用するかという問題はあるのですが、あるていど信用したとしても、筆者は秀長が生きていても、朝鮮出兵に関する歴史は変わらなかったと感じるのです。

外征は秀吉の年来の野心でした。プレジデントオンライン「暴走する秀吉を誰も止められなかった」でも触れたように、秀吉に「罪なき朝鮮を征伐され、国財を費やし、人民を苦しめるとは何事ぞ」と意見した五奉行の浅野長政などは手討ちにされかけました(『徳川実紀』)。

■秀長が長生きすれば徳川家康も豊臣家を滅ぼせなかっただろう

ちなみに同書は秀長の功績や人柄についても触れています。それによると秀長は「関白殿下(秀吉)が未だ藤吉郎と言っている頃から、諸所の合戦に立ち向かって、武功が多かった」とあります。「弟道を尽され、兄弟の序を貫き、まこと真義の道厚き御仁(ごじん)に候(そうろう)」という言葉に至っては、秀長への最大の賛辞と言うべきでしょう。また、胆略(たんりゃく)(大胆で知略がある)があり、物に動ぜす、数々の武功があっても驕らず「大気の人」だったと同書は秀長を絶賛しているのです。

繰り返すように、朝鮮出兵や秀次事件はどうすることもできなかったでしょうが、秀吉死後は、秀長は豊臣政権の重鎮として、家康に勝手なことはさせなかったと推測されます(秀長の存在があれば、家康は勝手な行動をしなかったとも推測されます)。もし家康が勝手な振る舞いに及んでも、人望により諸大名を味方に付けて、討伐していたと思われます。関ヶ原の合戦が起こったとしても、石田三成方(秀長方)が勝利していた可能性は十分あるでしょう。

空想に空想を重ねましたが、そうしたことを考えた時、秀長という人物を早くに亡くしたことは、幼い秀頼とその母・淀君が舵取りすることになった豊臣家にとって大きな痛手だったと言えます。

----------

作家

1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。姫路日ノ本短期大学・姫路獨協大学講師を経て、現在は大阪観光大学観光学研究所客員研究員。著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『超口語訳 方丈記』(彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)など。近著は『北条義時 鎌倉幕府を乗っ取った武将の真実』(星海社新書)。

----------

(作家 濱田 浩一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

26年大河ドラマ主演の仲野太賀、「太賀」で活動した理由、現在の名前に変えたきっかけを告白

スポーツ報知 / 2024年11月5日 15時45分

-

仲野太賀の名前に託した夢…父中野英雄は「徹子の部屋」29歳出演時のVTRで息子の活躍を予言

日刊スポーツ / 2024年11月5日 15時33分

-

仲野太賀、30年前の父・中野英雄の「徹子の部屋」VTRに「震えました」…まさかの命名秘話に「衝撃」

スポーツ報知 / 2024年11月5日 14時52分

-

池松壮亮、会いたい人は「豊臣秀吉」26年大河「豊臣兄弟!」撮影前に「2時間トークして参考に」

日刊スポーツ / 2024年11月4日 12時25分

-

石田三成と戦っていないのに関ヶ原合戦後に大出世…徳川家康が厚い信頼を置いた「戦国最大の悪人」

プレジデントオンライン / 2024年10月9日 17時45分

ランキング

-

1「定規」と「ものさし」の違いは? ハンズ公式の解説にSNS「初めて知った…」「勉強になります!」

オトナンサー / 2024年11月5日 17時10分

-

2なぜ「ダイソー釣り具」に私たちは魅了されるのか 「100均ビジネスの救世主」になりうる商品の顔ぶれ

東洋経済オンライン / 2024年11月5日 9時30分

-

3「文字が小さい。なんとかしろ!」携帯ショップの店員を苦しめる“横暴な中高年客”。退職を決意した出来事は…

日刊SPA! / 2024年11月5日 8時51分

-

4「人気店だから大丈夫」は大間違い。デートで“女性のテンションが下がる”飲食店の特徴4つ

日刊SPA! / 2024年11月5日 15時51分

-

5機能的で使いやすい「シンプルなデザインの黒リュック」おすすめ3選 普段使いサイズから旅行で使える大型モデルまで

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月5日 19時40分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください