本当の原因は「いじめ」や「友人関係」ではない…日本中で不登校の子が増えている構造的な要因

プレジデントオンライン / 2024年5月31日 16時15分

※本稿は、小川涼太郎(著)、小野昌彦(監修)『不登校の9割は親が解決できる』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。

■公表されている人数より多い不登校の深刻な実態

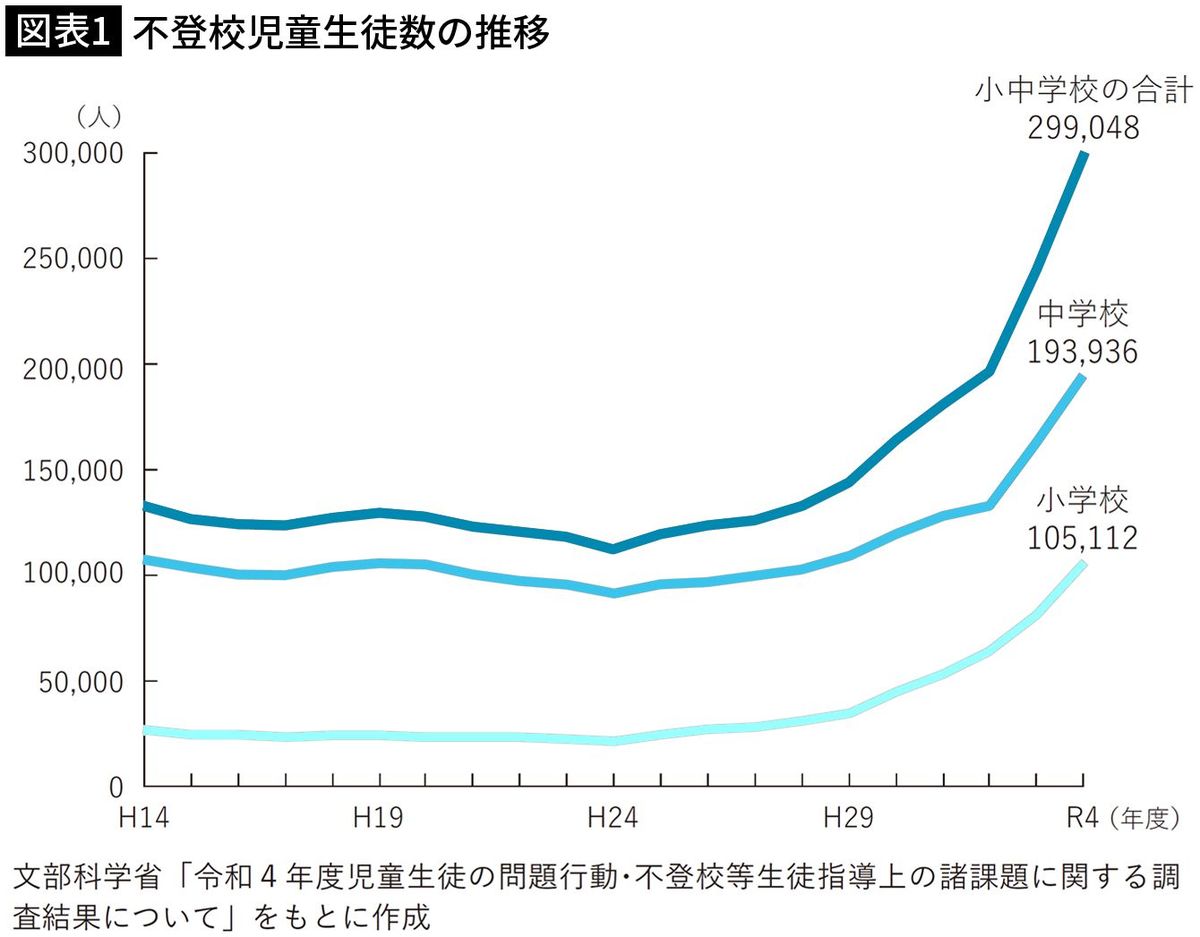

この10年というもの不登校の子どもたちの人数は増え続けています。とくに近年は急増しており、2022(令和4)年度の小中学校における不登校児童生徒総数は約30万人にのぼりました。在籍児童生徒に占める割合は約3.2%ですから、平均すると一クラスに一人、不登校の子がいるような計算です。

国としても看過(かんか)できない問題で、さまざまな対策を打ち出してはいますが、どれも芳(かん)ばしい成果は出ていません。

なお、不登校の高校生は約6万人で、こちらも増えています。

これらの数字を見て、あらためて不登校が大きな社会問題になっていることを感じる方は多いでしょう。ただ、実際にはもっと多いだろうと思われます。

文部科学省の定義による「不登校」とは、年間30日以上の欠席者のうち「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」であり、「病気や経済的理由による者」を除きます。たとえば、うつ病や適応障害、起立性調節障害など何かしらの診断が出ている場合には、不登校にカウントされず、長期欠席者数のほうにカウントされているのです。

2022年度の小中学校における「長期欠席者数」は約46万人でした。この中には、「不登校」と変わらない状況の子も含まれているでしょう。

本質的には、学校に行くことができていない子全員に目を向ける必要があると思います。

■一度不登校になると学校に戻れない

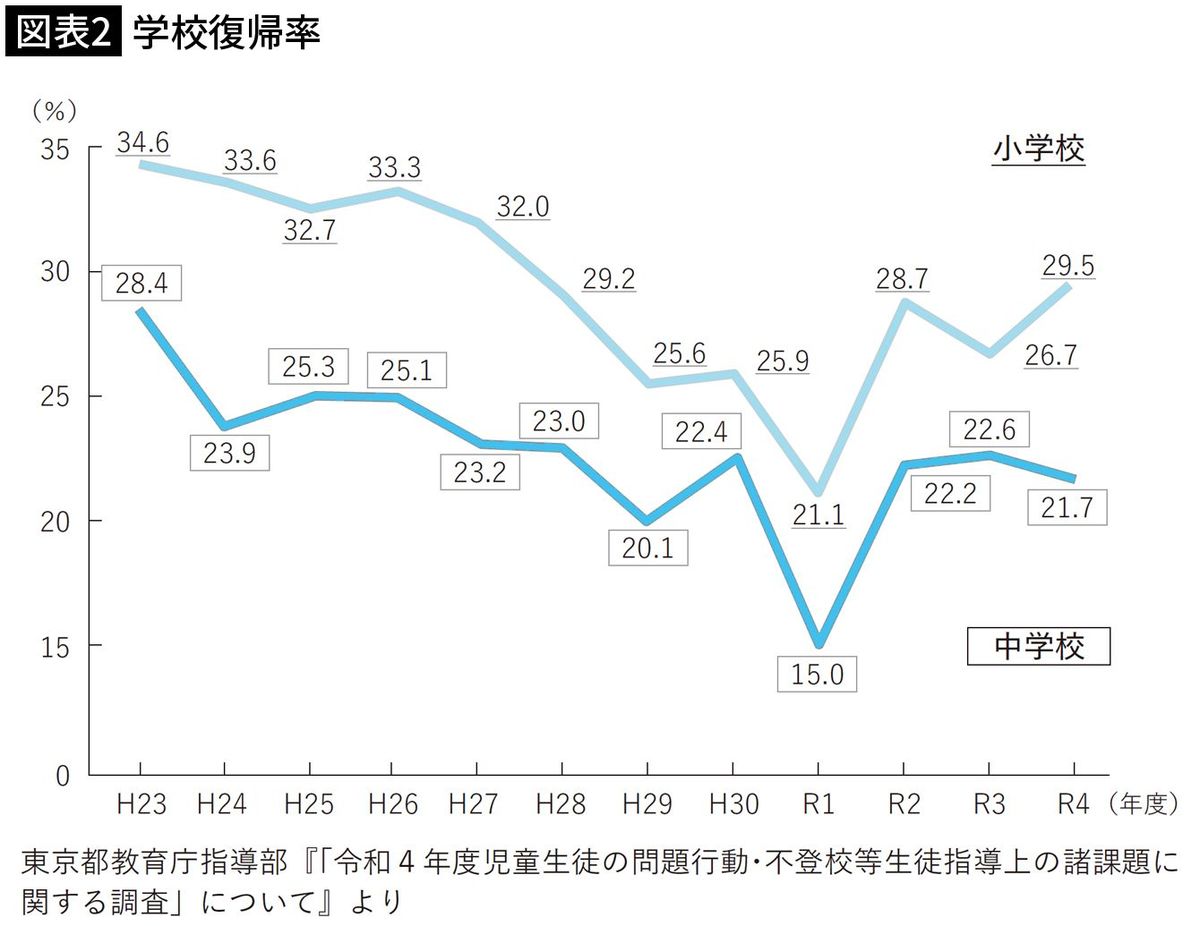

一度不登校になってしまった子は、なかなか学校に戻ることができていないという現状があります。東京都教育庁指導部の「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」のデータを見ると、令和4年度の学校復帰率は小学校29.5%、中学校21.7%。つまり、小学生では約70%、中学生では約78%の子どもたちが学校に復帰できていません。

フリースクールや通信制の学校等、別の選択肢をとっているのです。

なお、高校は通信制があるのに対し、文科省に認められた「通信制の小中学校」はありません。通信制では、心身の発達段階にある子どもたちの状況を見極めることが難しいからです。

小学4年生で不登校になってしまった子の親御さんが、相談機関で「どのくらいの子が再登校できているのでしょうか」と質問したところ、「通信制高校に行けるようになった子はけっこういますよ」と言われてショックを受けたという話もあります。確かに通信制高校はありますが、小学4年生の子にとってはまだ5年も先のことです。「事実上、不登校は解決できていないということか」と思ったそうです。

■「原因」を解決しても登校できない

それでは、不登校の原因とはどのようなものなのでしょうか。

いじめ、友だちとのトラブル、先生との相性、勉強が苦手……。

一般的に、不登校のイメージとしてよく挙がるのはそういった問題です。しかし、実はこれらは根本的な原因ではありません。

学校に行きたくない原因が明確であるなら、それを解決できれば再び学校に行くことができるでしょう。たとえば、友人関係のトラブルが原因であるなら、仲直りをする・その友人と距離を置く。先生との相性が原因である場合、学校に伝えて配慮してもらうなどです。問題解決に向けて具体的に動けるならば、それに越したことはありません。

ただ実際には、目の前の問題を解決しても、やはり再登校できないことが多くあります。学校を転校してもまたすぐに不登校になってしまったりするのです。

考えてみれば、学校生活の中で何らかのトラブルはあるのが当たり前です。私たちも子どもの頃、友だちとケンカをして「学校に行きたくない」と思ったことはありましたよね。でも、友だちとケンカをした子が全員不登校になるかというと、そんなことはありません。「イヤだなぁ」と思いながらも学校に行き、トラブルを乗り越えていく子が大勢います。

勉強が原因である場合も同じです。もし本当に勉強が原因なのであれば、勉強が苦手で成績が悪い子から順番に不登校になるはずではないでしょうか。

もちろん、発達の特性上、苦手なものが多いとか、トラブルを起こしやすいといったケースはあります。そのぶん、乗り越えるのが大変な場合もありますが、だからといって「学校に行けなくても仕方ない」と思う必要はありません。諦(あきら)めなければ必ず乗り越える方法は見つかります。

■不登校になる真の原因

私は、不登校の根本的な原因は「正しい親子関係が築けていないこと」であり、その背景に現代の社会構造があると考えています。

「正しい親子関係」とは、親が家庭の主導権をにぎり、ダメなことはダメと言う厳しさもありながら、愛情深くあたたかく子どもを守ることのできる関係です。もちろん、ほとんどの親は我が子に愛情を持って接していることでしょう。私たちのところへ相談に来る親御さんたちを見ても、本当に子どものためを思っており、愛情を持っていることがよくわかります。

ですから、私は不登校の原因は親にあると言いたいのではありません。親からの愛情が伝わりにくく、正しい親子関係が築きにくい構造が、現代の日本にできてしまっているということなのです。

■「無気力・不安」が51.8%

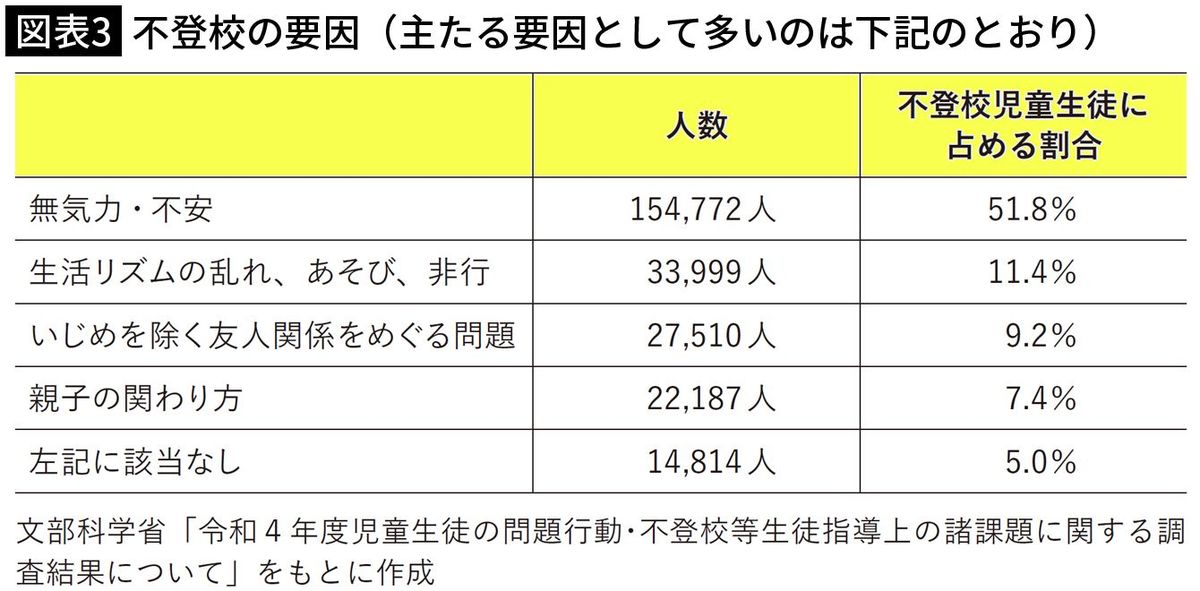

ここで文科省が発表している調査による「不登校の要因」を見てみましょう。実はもっとも多いのは「無気力・不安」(51.8%)。次いで「生活リズムの乱れ、あそび、非行」(11.4%)です。

不登校の原因としてイメージしやすい「いじめ」は、最下位の0.2%しかありません。私たちのところへ相談に来る方たちも、いじめが原因で不登校になったケースは少ないです。文科省のデータよりはやや多いですが、3%くらいでした。

現代の不登校は、いじめなどの明確な理由で学校に行けなくなっているというより、「なんとなく不安」「なんとなくだるい」といったことが要因になっているのです。

■原因がわからず戸惑う親たち

実際、不登校の子ども自身、理由がはっきりとはわからないことがよくあります。親は「どうして行きたくないの?」と理由を聞きますが、「嫌いな授業があるから」「お腹(なか)が痛いから」「意地悪な子がいるから」など、聞くたびに答えが違うというのもよくある話。本人もよくわからないけれど、やる気が出ない、学校に行きたくないということなのです。

原因がよくわからないので対処ができず、何もしないまま不登校期間が長くなっていきます。多くの親はあちこちへ相談に行き、本を読み、なんとかしようと頑張ります。でも、具体的に何をしたらいいのかがわからないのです。

子どもが無気力になったり、不安になったりする背景には、「お父さんお母さんからの愛情をうまく受け取れていないことによる自己肯定感の低下」があります。

不登校の要因として「友人関係のトラブル」「先生との相性」「勉強」など具体的なものを挙げている場合も、それは原因というより「きっかけ」であって、根本的には、やはり自己肯定感の低下があるのです。

■立場が逆転した親子関係

親世代が子どもだった頃と比べて、いまの子育て環境は大きく変わってきています。

昭和の時代は体罰も多く、子どもには問答無用で言うことを聞かせるようなスタイルも普通でしたが、いまはまったく違います。子どもの権利に対する意識が高まり、一人ひとりを尊重するようになりました。

これ自体はとてもいいことです。

ただ、子どもを尊重しようとするあまり、ともすると「制限せずに甘やかす」ことが良いと勘違(かんちが)いされてしまいます。「本人のやりたいようにやらせる」「好きなようにさせる」のが良しとされ、厳しくすると「虐待(ぎゃくたい)なのではないか?」と思われるおそれすらあります。

こうした風潮の中で、現代の親は子育てに自信を持てないでいます。子どもに対して気を遣い、友だちのような関係や、子どもが主で親が従といった逆転の関係になってしまうこともあります。これは「正しい親子関係」とは言えません。

子どもにとって、「やりたいことをやらせてくれるけれど、頼りない親」であった場合、愛情も受け取りにくくなります。

会社の上司を思い浮かべてみてください。厳しさもありながらあたたかく、尊敬できる上司から褒(ほ)められたら、とても嬉(うれ)しいですよね。叱(しか)られても素直に受け取ることができるでしょう。一方、甘いばかりで頼りない上司だったら、褒められても叱られても、たいして何も感じないのではないでしょうか。「また何か言っているよ」というくらいで、その「甘さ」を利用してやろうと思うかもしれません。

当然ながら、本当に困ったことがあったときに相談したいのは、厳しくもあたたかい上司でしょう。

子どもたちも、厳しくあたたかく、困ったことがあったときに頼れる存在を求めているはずです。親は本来そういう存在であるのです。親を頼ることができなければ、子どもはどうしていいかわからなくなってしまいます。

■デジタル機器が問題を大きくする

もう一つ、昔と大きく違うのはデジタル機器が家庭に入り込んでいることです。

一人一台スマホやタブレットを持つのも当たり前になっており、家族それぞれが自分の好きな動画を見たりゲームをしたり、SNSをやっているのが珍しくありません。昔ならもっと家族で同じテレビ番組を見たり、会話したりしていたであろう時間も減ってしまいました。これも、愛情が伝わりにくくなっている要因の一つです。

そのうえ、「子どもには好きなようにさせるのが良い」「自主性に任せる」という考えのもと、制限をせずにゲームやスマホをやらせてしまっている例が多くなっています。

現代の不登校とデジタル機器とは、切っても切り離せないというくらい大きな関係があります。

不登校の子が家で何をしているかといえば、多くの場合がスマホ、ゲーム、YouTubeです。家にいてもやることがなければ、学校のこと、将来のことなどを考えるでしょうが、ゲームにハマっていれば考えなくてすんでしまいます。

これが不登校を長引かせる要因です。

友だちとのケンカがきっかけで学校を休んだとしても、数日、家であれこれと考え、「明日はこうやって話しかけてみよう」とか「別の友だちがいるから行ってみよう」と思えれば再登校できるでしょう。でも、家でゲームをやって過ごしているうちにどんどん学校に戻りにくくなり、再登校が難しくなるのです。

■「学校に行かなくてもいい」は本当か

多様性が重視され、さまざまな選択肢も増えている現代では、「学校に行かなくたっていい」という言説もよく耳にします。行きたくないなら、無理に行く必要はない。自分に合った居場所を見つけられればいいし、学校以外で好きなこと・やりたいことを見つけ、生活できればいい……。実際、そのようにして、自立した生活を送ることができている人はいるでしょう。

私も、学校以外の選択肢があること自体は素晴らしいと思っています。「学校だけがすべてじゃない」というのは、本当にそのとおりです。

ただ、むやみに「学校に行かなくてもいい」と言うのは危険です。

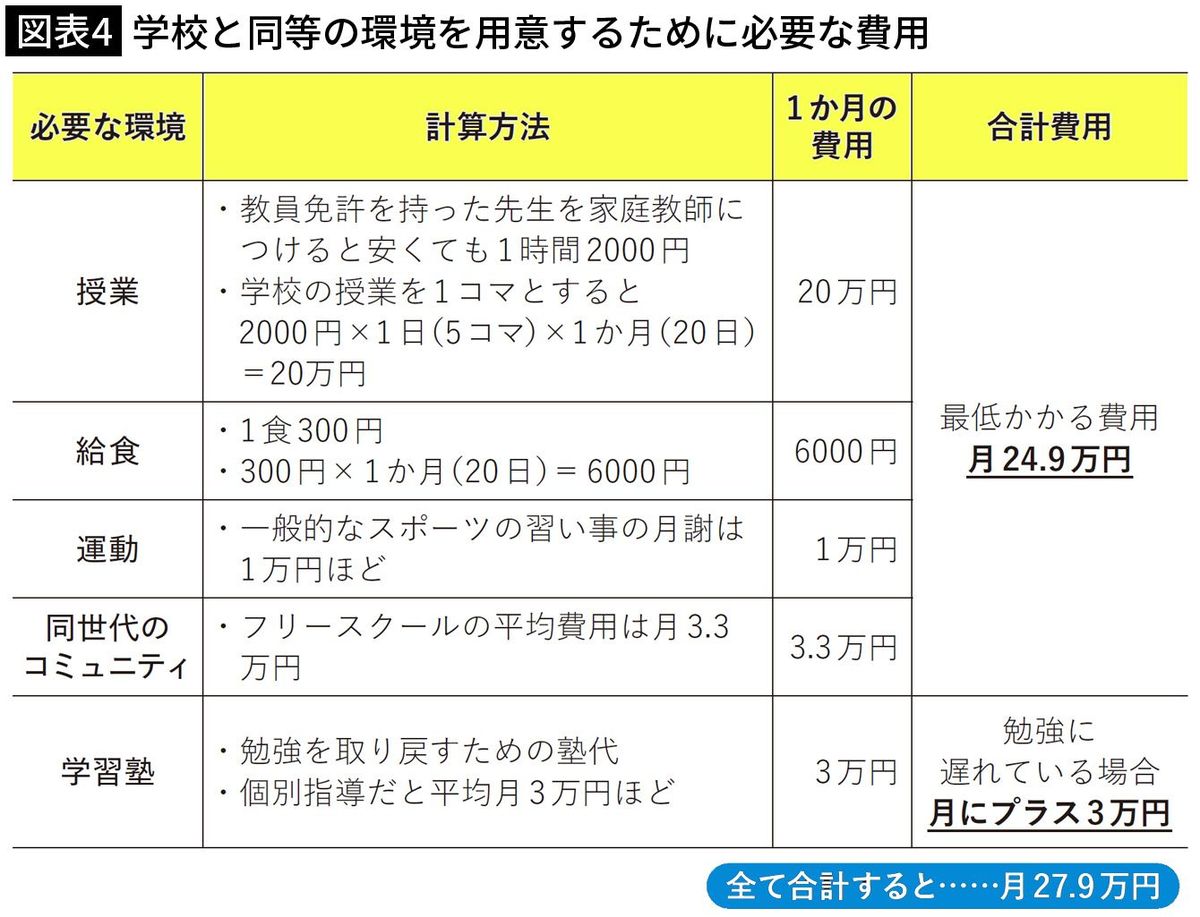

学校に行かずに、学校と同等の教育や機会を得ることはかなり難しいのが現実だからです。

図表4にある例を見ていただくとわかるように、学校と同等の学習や運動、同世代のコミュニティへの参加等の環境を民間企業でまかなおうとすると、月に25万~30万円くらいかかります。これだけの費用を出し続けられる人は少ないでしょう。

逆に言うと、不登校であればこれだけの機会を失っていることになります。

「学校に行かなくてもいい」と言う人も、「学力がゼロでもいい」と言っているわけではないですよね。小学校低学年から勉強をしなかったら、漢字も読めないし計算もできないことになってしまいます。それでは自立した社会生活を営いとなめません。

学校に行かない場合は、本来得られるはずの教育の機会を別の何かで補(おぎな)う必要があるのです。

運動もそうです。成長段階にある子どもにとって、運動はとても大切です。家にひきこもって運動をしないまま過ごしていると、身体が発達せず、弱くなってしまいます。不登校の子どもの中には、筋肉が弱って歩けなくなった子もいます。

生活習慣やコミュニケーションについても、学校に行かずに、年相応の能力を身に付け、キープするのはかなり難しいでしょう。

こう考えると、「学校に行かなくてもいい」と安易に言うことはできないと感じます。

----------

株式会社スダチ代表取締役

1994年生まれ、徳島県出身。関西大学経済学部卒業。2016年4月、新卒でアビームコンサルティングへ入社。新規部署の立ち上げメンバーを経験し、約2年間で0から50人規模のチームへと拡大。日常の業務の中から「教育が変われば人も変わり社会も変わる」ことに気づき、「教育へ人生を捧げたい」と強く思い、2019年5月に退職し、株式会社スダチを設立。不登校の子ども達に向けたボランティア活動を通して、多くの不登校の子ども達と関わる中で、「本当は学校に行きたいけど行けない、自分でも行けない理由が分からない」という“目的意識がない不登校”で悩んでいる子ども達や親御さんが多くいることを知る。その現状に危機感を感じて、「不登校で悩んでいる人たちを1人でも多く救いたい」という想いから、2020年4月、不登校支援事業開始。2024年3月時点での再登校人数は850名を超え、平均再登校日数は18日。再登校率は90%を超える。著書に『不登校の9割は親が解決できる』(PHP研究所)

----------

----------

明治学院大学心理学部教育発達科教授

筑波大学大学院修士課程教育学研究科修了、同大学大学院博士課程心身障害学研究科中退。博士(障害科学:筑波大学)、公認心理師、専門行動療法士。宮崎大学名誉教授。専門は、教育臨床、障害科学。1988年より不登校の系統的支援方法の研究を開始し、支援契約が成立・維持した公表許可事例50事例中49事例(1事例転校)の再登校、再登校維持、及び社会的自立を支援した。2000年より町、市単位での不登校減少対策に関わる。東京都東大和市不登校対策研究協力校スーパーバイザー(全市不登校数、約4年間で新規不登校発現率半減)、三重県名張市不登校対策スーパーバイザー(全市不登校数、3年間で半減)。他小中学校での減少事例多数。主な著書に、『不登校の本質』『児童・生徒の問題行動解決ツール』『学校・教師のための不登校支援ツール』(以上、風間書房)、『教師と保護者の協働による不登校支援』(東洋館出版社、編著)などがある。

----------

(株式会社スダチ代表取締役 小川 涼太郎、明治学院大学心理学部教育発達科教授 小野 昌彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「父も母も鬱病」担任教員に容姿や成績の悪さを揶揄され不登校の小3女子…40年後に"ワンオペ両親介護"の不遇

プレジデントオンライン / 2024年7月13日 10時15分

-

不登校になったり、退学したりする子も…わが子を「受験が終わったら勉強しない子」にしてしまう親の"口グセ"

プレジデントオンライン / 2024年7月11日 7時15分

-

株式会社スダチ、新サービス「不登校診断テスト」をリリース

共同通信PRワイヤー / 2024年7月10日 18時0分

-

養子縁組した息子の障がいと不登校…子ども食堂運営理事長、笑顔の裏にある壮絶な半生

週刊女性PRIME / 2024年7月7日 17時0分

-

親がわかっていない子どもが「心を閉ざす」言葉 よかれと思って言ったことが子を傷つける

東洋経済オンライン / 2024年7月5日 16時0分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください