パン祭りならぬパン地獄…医師が警鐘「パンを食べると脳の神経伝達物質を阻害、記憶曖昧・情緒不安定化」

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

■小麦と牛乳で腸はボロボロに

「毎日、朝はパンを食べる」「健康のために牛乳を飲むようにしている」という人は多くいます。小麦や牛乳は、多くの人が長年の習慣で毎日とっています。もしあなたが疲れ知らずの体で、健康には大いに自信があるというなら問題ないかもしれません。しかし、体になんらかの不調を感じている場合は、毎日とっている小麦と牛乳には注意してほしいのです。

いつものパンやパスタ、うどんに含まれるたんぱく質が、心と体の不調を引き起こす原因となっている可能性があります。悪さをしていると考えられるのは、おもに「グルテン」です。小麦粉には、「グルテニン」「グリアジン」と呼ばれる2種類のたんぱく質が含まれています。小麦粉に水を加えてこねると、2つが絡み合って「グルテン」に変化するのです。パンのふわふわ感やうどんのもっちり感は、このグルテンが生み出していますが、一方で老化、肥満、疲れ、便秘や下痢などの体の不調に加え、イライラ、うつ、集中力低下などのメンタルの問題にも関係していることがわかってきました。グルテンによる典型的な症状があるわけではなく、どんな問題が起こるかはその人の体によって違ってきます。そのため、自分ではグルテンが原因だと気づきにくいのです。

■腸が荒れていると老化が進む

グルテンと同じような性質を持っているのが、牛乳やチーズなどの乳製品に含まれるたんぱく質「カゼイン」です。牛乳に含まれるたんぱく質のうち、カゼインが8割、残りの約2割がホエイです。グルテンとカゼインには共通点があります。私たちの持っている消化酵素では分解しきれない構造になっているのです。

たんぱく質は通常、消化酵素によって分解され、アミノ酸となって小腸から吸収されます。ところがグルテンやカゼインは、消化されないまま小腸の中に長時間とどまってしまいます。その結果、腸の粘膜が炎症を起こします。

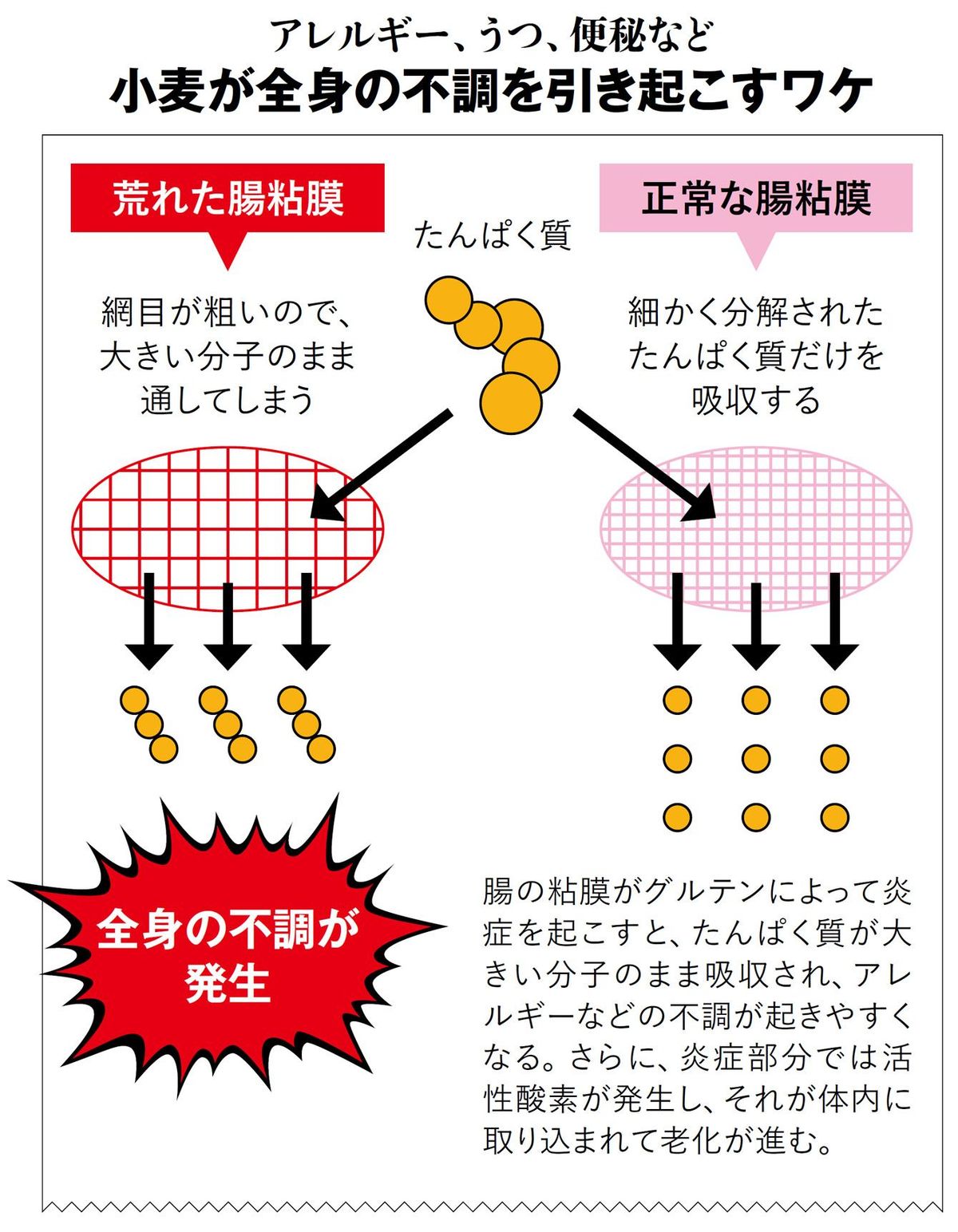

腸の粘膜が荒れると、目の粗いザルのような状態になります。健康な腸の粘膜は体に必要な栄養分だけを吸収しますが、目の粗いザルになってしまった粘膜は十分に分解されていない大きな分子も通してしまうことになるのです。その結果、便秘や頭痛、うつなどの全身症状をもたらします。

腸が荒れているときは、食品アレルギーも起こりやすくなります。小腸から吸収された大きな分子の中に食材の特性が残り、それが抗原となってアレルギーを起こす可能性が高まるのです。

グルテンやカゼインがもたらす不都合な影響はほかにもありますが、まずは「未消化のたんぱく質が腸の中にあるのはよくない」と覚えてください。老化と腸の衰えは深く関係しています。腸で炎症が起こると、老化の原因である活性酸素を体内に送り込み続けることになるのです。老化を防止するには、腸をいかに刺激せずにいい状態で保つかが大事です。そのためには、小麦や乳製品を控えることが重要なのです。

■グルテンがメンタルにも悪いワケ

小麦や乳製品には、依存性があるのも問題です。グルテンフリーやカゼインフリーを実行しようとしても、「パンやパスタ、牛乳やヨーグルトがどうしてもやめられない」という人がいます。これは本人の意思が弱いのではなく、グルテンやカゼインのアミノ酸配列に問題があるのです。

たんぱく質は20種類のアミノ酸がつながってできています。グルテンとカゼインの代謝産物のアミノ酸の配列を見ると、モルヒネに似た部分があります。モルヒネはアヘンに含まれる最も作用の強い物質で、麻薬性鎮痛薬です。グルテンやカゼインを摂取すると、その代謝産物は脳の関所といわれる血液脳関門を通過してしまい、脳内にあるモルヒネなどが結合するレセプター(受容体)とくっついて、中毒症状を引き起こします。「もっと食べたい」「毎日食べたい」という状態になるわけです。

加えて、グルテンやカゼインの代謝物は正常な神経伝達物質を阻害します。心の安定に欠かせないセロトニンやGABAが出にくくなったり、神経を興奮させるノルアドレナリンを過剰に分泌させたりします。すると、記憶があいまいになる、情緒が不安定になる、うつになる、興奮しやすくなるなどの症状が出ます。

グルテンやカゼインが不調の原因になっていないか確認するためには、一度完全に抜いてみるのが有効です。グルテンやカゼインが含まれている食品を一切とらないようにするのです。効果を確かめるために、2週間は続けてください。約2週間で腸の粘膜が入れ替わるからです。グルテンとカゼインが腸にもたらす影響は非常に似ていますから、抜くときには同時に試すのが効果的です。2週間やめてみて、体の調子が良ければ、小麦や牛乳へのアレルギー反応が起きていた可能性もあります。多くの人が、グルテンフリーとカゼインフリーによってお肌の調子が良くなる、集中力が上がるといったうれしい変化を実感しています。

最初の2週間は徹底して抜く必要がありますが、その後に長く続ける場合には、完全なグルテンフリー、カゼインフリー生活が難しいこともあるでしょう。その場合は、摂取を控えめにするだけでも体の調子が良くなる人は多くいます。

■グルテンフリーで体が劇的に変わった

グルテンに関する興味深い症例を一つご紹介しましょう。私のクリニックには、栄養療法による症状の改善を求めて多くの患者さんがいらっしゃいます。Aくんもその一人でした。小学校6年生のころから、音が気になる、集中できずに歩き回る、授業中におしゃべりしてしまうなどの行動が出ていました。病院を受診すると、ADHD(注意欠如・多動性障害)と診断され、薬を処方されました。薬を服用することで授業中はなんとか席に座っていられるという状態でした。

Aくんが毎日食べているものを確認すると、パンや乳製品が大好きとのことでした。検査をしたうえで、グルテンフリー、カゼインフリーの「食事療法」とサプリメントを利用した「栄養療法」を試してみることにしました。それまでは疲労感が強く、車で学校へ送っていかなければならないほどでしたが、1カ月ほどで元気になり、毎日、自分で学校へ行けるようになりました。3カ月後には、自分以外のことにも興味を持ち始め、友達とのもめごとも少なくなったそうです。そして、発達障害の薬もやめることができました。

グルテンで腸の粘膜がボロボロになると、食べ物の吸収が悪くなり、正常な成長や発達ができなくなります。Aくんもグルテンフリーとカゼインフリーを続けるうちに筋肉がついて背が伸びてきました。これは珍しいケースではありません。子どもに限らず、荒れてしまった腸の粘膜を治すことで、劇的な変化は誰にでも起こりえます。

Aくんは12歳ごろから急に症状が出始めたのですが、その前に副鼻腔炎になり、2週間ほど強い抗生剤を飲んでいました。このときに腸内の細菌バランスが崩れてしまい、小麦や牛乳に対してまったく抵抗できなくなった可能性が高いと私は考えています。

この症例にはおまけのエピソードがあります。あるとき、Aくんの祖父が骨折して入院したそうです。日ごろからイライラして怒鳴り散らすお年寄りだったので、嫁であるAくんの母は病院に「義父は小麦アレルギーです」と申告し、入院中はグルテンフリーの食事にしてもらいました。すると、退院するころには、ずいぶん穏やかになっていたそうです。退院後に再び表情が変わり、イライラしていたことがあったので「今日のお昼は何を食べたの」と聞くと、「エビフライを食べた」と答えたとの後日談もあります。ついイライラしてしまう人には、ぜひグルテンフリーを試してほしいと思います。

■不調の原因は「隠れアレルギー」かも

日本人よりも多くの小麦を食べている欧米では、昔からセリアック病が問題になってきました。セリアック病は、グルテンに対する免疫反応によって腹痛や下痢などを起こす、自己免疫疾患です。米国には約130人に1人の割合で患者がいるといわれています。セリアック病にかかると、生涯にわたってグルテンフリーを続けなければ必要な栄養が吸収できなくなってしまいます。

日本ではセリアック病にかかる人は稀でしたが、最近は徐々に増えています。小麦の摂取量が増えてきたため、対応できない人が目立ってきたと考えられます。品種改良が進んだ最近の小麦は、古代の小麦よりもグルテンの含有量が多いという報告もあります。

また、セリアック病ではなくても、グルテンに反応してしまう人も増えています。「グルテン過敏症」あるいは「グルテン不耐性」と呼ばれています。グルテンによって何らかの体の不調が現れるアレルギーです。

アレルギーとは、毒性がないものを体が異物と認識して、過剰反応してしまう状態です。異物が入ってくると、体は免疫グロブリン(Ig)をつくります。Ig は異物(抗原)に結びついて、破壊します。また、Igは免疫細胞(マスト細胞)と結びついて、次に同じ異物が入ってきたときに備えます。この免疫システムが正常に機能しているときは問題ないのですが、異物ではないものに過剰に反応して、さまざまな症状を引き起こすのがアレルギーです。

アレルギーにはIgのタイプによって3つの種類があります。1つ目は、IgEアレルギーです。そばやエビ、カニなど、原因となる物質を摂取したり、吸い込んだりしたときに現れるアレルギーです。すぐに反応が出るので「即時性アレルギー」ともいいます。

2つ目はIgGアレルギーです。このタイプは、原因物質を摂取してもすぐにアレルギー反応が出ません。反応が出るのが遅いので「遅延型アレルギー」とも呼ばれます。グルテンやカゼインで起こるアレルギーはこのタイプです。IgGアレルギーは専門機関の血液検査で調べることができますが、IgG抗体検査は健康保険の対象にもなっていませんし、気軽に受けるにしては高額です。そこで、よっぽど困った症状があるわけでなければ、まずはグルテンとカゼインを2週間抜いてみるのがいいのです。

3つ目はIgAアレルギーです。IgEやIgGが血液中に入ってきた異物から体を守るのに対し、IgAは血液に入る前、「粘膜」の段階で働きます。目や鼻、口、食道、胃、腸などの粘膜は、異物の入り口になる場所です。粘膜から異物が入ってくると、粘膜から分泌された粘液で排出します。咳(痰)や下痢がそれです。ところが粘膜が弱っていると、抗原が血液中に入ってしまいます。血液検査をして特定の食材にIgA抗体があるときは、腸管やその他の粘膜が弱くなっている可能性があります。

腸の粘膜とアレルギー、とくに小麦と乳製品のアレルギーは深くかかわっています。粘膜が弱ってIgA抗体の分泌が少なくなると、IgGアレルギーを発症しやすくなってしまうのです。

■グルテンをとると太りやすくなる理由

前述のAくんの場合も、遅延型アレルギーの血液検査(IgG抗体検査)をしてみると、値の高い食べ物がたくさん出てきました。特に小麦や全粒小麦のグルテンに加え、チーズ、ヨーグルトなどカゼインが含まれる食品の値が突出していました。

グルテンやカゼインにアレルギーがあれば、含まれている食品を食べない生活が有効ですが、アレルギーの“ある”“なし”にかかわらず、グルテンを摂取することで不調が起こることもわかっています。大きな理由は、前述のようにグルテンが腸の粘膜を荒らすからです。

腸が炎症を起こすと、免疫機能が下がり、感染の機会も増えてしまいます。そこで起こってくるのが、腸の粘膜にカンジダがつきやすくなるという問題です。カンジダはカビの一種ですが、常在菌なので健康な人の体内にも存在します。しかし、腸につくカンジダは、腸内環境が悪化して免疫力が低下すると一気に増殖して、便秘や下痢を引き起こします。

さらに、腸の状態が良くないと、太りやすくなります。まさに悪いことずくめです。炎症の原因となる物質が粘膜を通ってどんどん血液の中に入っていくと、その血液が送られる先の肝臓にも炎症が起きます。肝臓が炎症を起こすとインスリンの効き具合が下がり、血糖値が上がりやすくなるので、インスリンが大量に分泌されるようになります。すると、中性脂肪をどんどんため込んで細胞が肥大化します。筋肉でも同じようなことが起こり、肥満につながるのです。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

医師

1964年生まれ。神奈川県出身。福島県立医科大学卒業。横浜市立大学病院、国立循環器病センターを経て、1996年、痛みや内科系疾患を扱う辻堂クリニックを開設。2003年には日本初の栄養療法専門クリニックである新宿溝口クリニック(現・みぞぐちクリニック)を開設。著書に『2週間で体が変わるグルテンフリー健康法』『発達障害は食事でよくなる』『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』(いずれも青春出版社)、『花粉症は1週間で治る!』(さくら舎)などがある。

----------

(医師 溝口 徹 構成=向山 勇)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「ナス科の野菜の食べ過ぎ」は絶対ダメ…人体にアレルギー症状を起こす可能性がある"身近な野菜の種類"

プレジデントオンライン / 2024年7月12日 15時15分

-

「便秘の解消」専門医が導き出した"30年間の結論" 「腸の老化」の改善は、1日たった30秒でできる

東洋経済オンライン / 2024年7月10日 16時0分

-

「朝起きたら足が…」女性を襲った恐怖の"感染症" 経験から悟った「病気から身を守る方法」とは?

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 12時0分

-

大谷翔平ら世界のセレブも実践「ゆるグルテンフリー」小麦を取り除くと人の身体はどうなるのか

週刊女性PRIME / 2024年6月23日 8時0分

-

梅雨になるとだるい、体調がずっとすぐれない……原因と効果的な対策は?

マイナビニュース / 2024年6月21日 16時4分

ランキング

-

1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」

日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分

-

3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分

-

4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

-

51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください