「ある日、突然理解できる」元スタディサプリ事業責任者が作った"複利式勉強法"はビジネスパーソンにも効く

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 7時15分

■志望校合格の裏に論理的なノウハウあり

私は東京、神奈川、大阪に約60教室を展開する「個別指導コノ塾」の経営者です。教育をテクノロジーでより良くしたいと受験アプリ「スタディサプリ」の開発に携わりましたが、5年ほどやって「デジタルだけでは限界もある」と感じるところがあり、リアル(教室)×デジタルの強みを掛け合わせたハイブリッドのスタイルに行きつきました。

当塾では全学力帯で9割の生徒が成績アップしています(※)。その理由は、出題傾向を分析し作成した教材をもとに、一人一人に合わせたカリキュラムを提供していることと、学習が継続する仕組みを取り入れているからです。

※中学校1~3年生の1学期末テストと2学期末テストの比較データ(2021年)

このノウハウはビジネスパーソンが取り組むあらゆる勉強(資格試験から生涯学習まで)に有効です。そこで本稿では、コノ塾で成果を上げているノウハウをベースとして、ビジネスパーソンの学びと効果的な勉強法について考えてみたいと思います。

学習塾のノウハウといっても、奇を衒(てら)ったものではありません。きわめて論理的で、聞いてしまえばあたりまえに思われるかもしれません。

小中学生には、志望校合格という社会人に比べるとわかりやすいゴールがあります。過去問もありますので「何をどれだけできるようになれば、ゴールに到達できるか」の基準も明確です。

そこでまず私たちは、生徒と話し合って目標を確認し、現在の自分の学力がどの位置にあるのかを把握します。そうすると、残り期間でどれだけ学力を引き上げれば到達できるかわかるので、差分を埋めるべく学習計画を立てます。

計画では中間・期末テストをスモールステップとして1.5〜2カ月で反復できるカリキュラムを設定し、こなしていきます。中学生にとって入試だけがゴールでは目標が遠すぎますし、保護者はそもそも学校の成績が気になっています。また高校入試は推薦入試のみならず、一般試験でも合否判定に内申点が一定割合使われます。以上の理由からも、中間・期末テスト対策が重要になります。

現在の学力(勉強のスタート地点)は生徒によって異なりますし、学力が伸びるペースにも個性があります。だからこそ、デジタルによる個別化と人による個別指導のハイブリッドが効果を発揮するのです。

また、日々勉強に取り組んでいると、あらゆるところに「つまずきポイント」が出てきます。それを人(講師や教室長)が伴走することでいかに回避し、1つずつ解消するかでペースが維持できます。学習の継続には、いかにモチベーションを保つかがミソなのです。

これらを踏まえて、ビジネスパーソンが勉強を継続し、成果を上げるスキームについて考えていきます。

1つ目のキーワードは「小分け」です。人間の意識は重要性が高くても遠いタスクには反応しにくく、目の前の短期的なタスクに向きやすい傾向があります。

来月のプレゼン資料作成に早くから取り掛かったほうがいいのはわかっているのに、時間があるとついスマホゲームに熱中してしまうのは、脳に仕込まれた「バグ」かもしれません。最終的に完成させる日付だけでなく「1週目はここまでやる、2週目はここまで進む……」という具合に途中経過の目標を設定して期間を小分けにすることで、取り掛かりやすくなります。

タスクそのものもまた「小分け」にする必要があります。運動不足を解消したいと思っている人がいきなり毎日20キロメートルを走ろうとしても、すぐに膝を痛め挫折してしまうでしょう。そういう場合はまず1キロメートルを7分×週2回で走ってみて、1カ月続けられたら距離を延ばし、ペースを早め、回数を増やしてみる。自分が噛み砕けるサイズに小分けすることで、継続できるようになります。

勉強も同じでいきなり大量にやっつけようとせず、1日1項×30分×週2日などと課題を小分けにしつつ、徐々にボリュームやペースを上げていくのが効果的です。

2つ目のキーワードは「伴走者」です。人の意志はいつまでも強いまま継続しません。最初こそ「どんな困難も乗り越えて、絶対に成し遂げる」と決意を強く固めても、幾度も壁にぶち当たり停滞するとだんだんとモチベーションが萎えてきます。

そんなとき、伴走者がいると「この資格を取れば新たな世界が広がるんだったよね」「大丈夫、確実に目標に近づいているから」「もう少し取り組みを小分けにしてみたらどうだろう」など、声を掛けたり励ましたりして初志を思い出させ、元のコースに戻してくれるのです。

伴走者の声掛けの中でも、特に効果大なのが「称賛」です。BJ・フォッグ氏も『習慣超大全 スタンフォード行動デザイン研究所の自分を変える方法』(ダイヤモンド社)の中で力説している通り、人はやれなかったことを責めるのではなく、できたことを褒められることでモチベーションを維持し、着実に能力を伸ばしていくことができるのです。

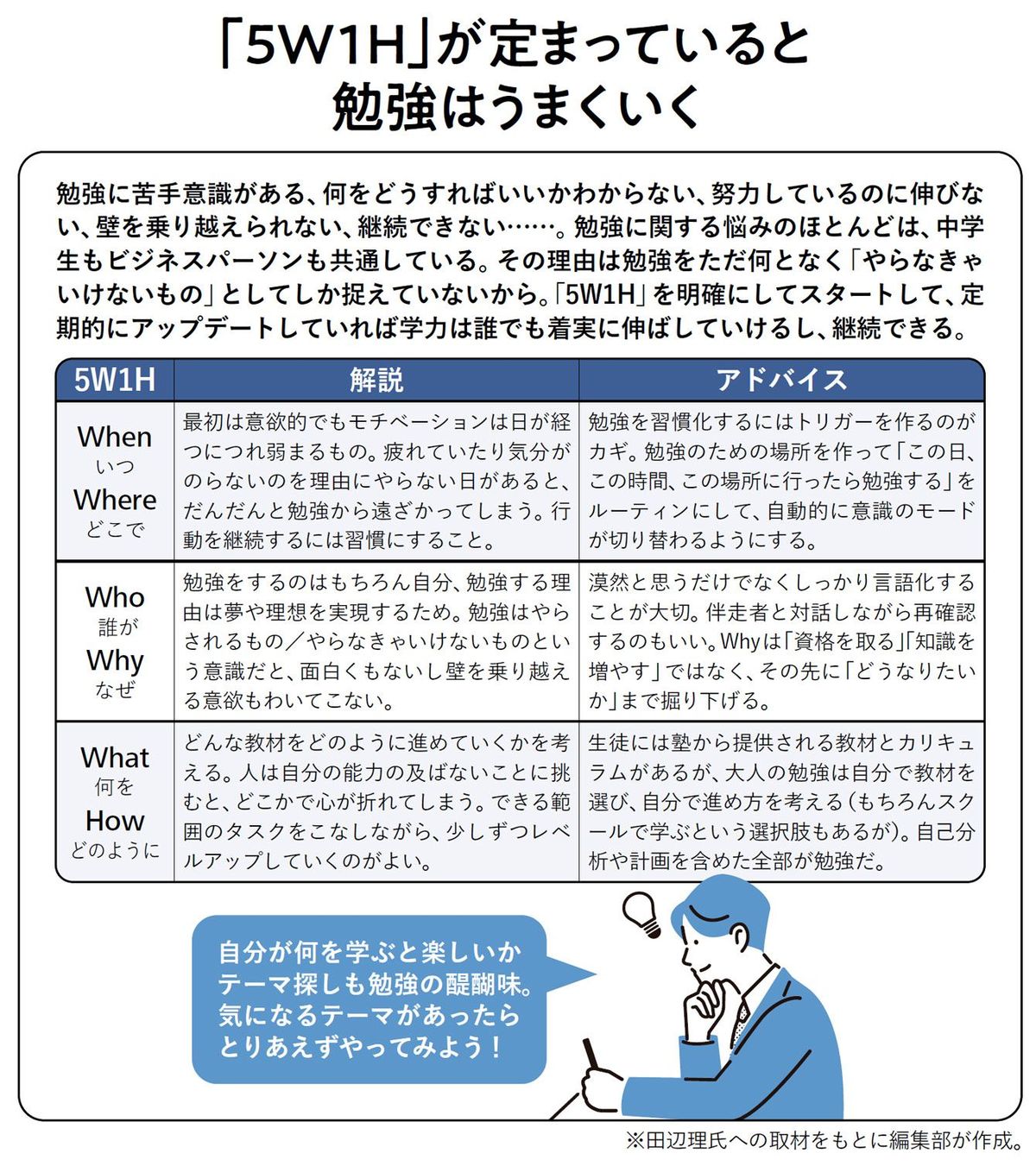

3つ目のキーワードは「きっかけ」の設定です。勉強はタスクを小分けにすれば短時間でもできますし、電車内でも公園のベンチでもできます。ただ「いつでもどこでもできる」となると、逆にいつまでもやらず後回しにしてしまうのも“あるある”ではないでしょうか。

それを防ぐには「○○へ行ったら勉強をする」というように行為と場所を紐づけて、そこへ行ったら自動的に勉強モードに切り替わるよう意識に覚え込ませるのが効果的です。生徒にとってはまさに「塾」がその場所になります。そこに行けば「さあ始めましょう」とスタートを促してくれる伴走者もいます。

ただし、独学や自習をベースとするビジネスパーソンは、自分でそういった場所を探し、設定しなければいけないことも多いでしょう。コツは場所だけでなく曜日や時間も固定してしまうこと、そこへ行く前にあらかじめ何をやるかを決め、準備を整えておくことです。

例えば、“スタバ”などはどうでしょう。月・水・金の出勤前30分は職場近くで勉強すると決め、その日解く問題(あるいは読み込む資料など)は前日までに揃えておいて、席についたらコーヒーに口をつけるよりも先に、問題に取り掛かるのです。周囲の視線を意識して(多少自意識過剰でもいいんです)存分に「頑張っているオーラ」を出してみましょう。

あらかじめ決めた範囲をこなしSNSで「今日はここまでこなしました」と発信すれば、誰かが「いいね!」をつけてくれるかもしれません。それも立派な「称賛」です。そんなことを3カ月も続ければ、何かはモノにできているでしょう。

■成長が実感できれば何をどう学んでもいい

さて、ここまでは「何を勉強したいか」が決まっている人の話でしたが、読者の中には「自分を高めるために勉強はしたいけれど、何に取り組めばいいのかわからない」という人もいるのではないでしょうか。

ビジネスパーソンには、最優先で取り組まなければならない仕事があります。本業の仕事が忙しいと、自分のためにする勉強は優先順位を下げてしまいがちです。だからなのか、パーソル総合研究所が2023年に行った調査では、就業者全体の56.1%が「業務外の学習時間なし」、つまり勉強は何もしていないというデータが出ています(「学び合う組織に関する定量調査」)。

私は、人が学ぶことの本質的な目的は「昨日できなかったことが今日できるようになる」「昨日わからなかったことが今日わかるようになる」といった成長の実感を得て、人生を充実させることにあると思います。

その目的が達せられるなら、何をどう学んでもいいのです。最終ゴールもなくていい。だって人生が続いている限り、成長したいではありませんか。どうすればより人生を充実させられるかは、人それぞれに違っています。その仕組み作りも含めて「勉強」なのではないでしょうか。

何に取り組むべきかあれこれ考えるより、まずはぶつかってみることです。モチベーションはゼロから湧き出るものでなく、取り組みながらじわじわ滲み出てきます。資格でも、語学でも、趣味の分野を掘り下げるでもいいのです。とりあえず書店に行ったりネットで検索したりして、興味の持てそうなテーマをいくつかピックアップしてみましょう。

その中から、わかりやすい目標が立てられるテーマを選び「3カ月後にここまで到達していたい」区切りを設けます。そしてタスクを小分けにして、始める。やって楽しかったら継続し、つまらなかったら切り替える。何度かやれば、必ず自分が夢中になれるテーマが見つかります。

■突然やってきた手応え

コツコツ続けていれば、いつか自分でもびっくりする成果が出るかもしれません。じつは最近、私自身がそんな体験をしました。

私は何年もポッドキャストと洋書で英語を勉強しているのですが、ここ数カ月で急激に、英語が操れるようになった手応えがあるのです。その手応えはある瞬間に、突然やってきた感じです。

私は約14年前にカリフォルニア大学バークレー校に留学し、MBAを取得しました。当然、当時は英語漬けでしたし、今より比べものにならない量の英語に触れていました。それでも当時より今のほうが、英語が上達していると思います。

恐らく勉強にも「複利の力」が利くのでしょう。知識は少しずつ蓄積されてあるレベルまで到達すると、相乗効果もあって急にいろいろなことがわかるようになるのです。そんな瞬間が自分に起こるワクワクを、あなたにも是非体験してほしい。

また「人は努力すればできなかったことができるようになる」のを身をもって知ったリーダーは、他人に対して寛容になれます。例えば仕事で成果が出せない部下を切り捨てるのではなく「できるように教えよう」「できるようになるのを待とう」と受け入れることができるのです。

部下や後輩の学びにも伴走し共に成長を喜び合えるリーダーは、誰からも信頼されチームの結束を高め、すばらしい結果を導き出せることでしょう。ビジネスパーソンが取り組む学びの効用は、自分の知識が増えるだけではないのです。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

コノセル代表

一橋大学卒業後、日本政策投資銀行に入行。米国留学後、ボストンコンサルティンググループを経て、スタートアップのQuipperに入社。同社がリクルートグループに入り、「スタディサプリ」の事業責任者に。2020年、コノセルを共同創業。

----------

(コノセル代表 田辺 理)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

京都府「木津駅」からバス5分に『東大式個別指導スタディコーチ木津川校』がオープン!|担任の先生と受験までにやるべきことを明確にし、東大生早慶生コーチと週間学習計画を立て、校舎で毎日進捗を徹底管理します

PR TIMES / 2024年7月3日 11時15分

-

医学部専門予備校に学ぶ中学受験 できない子を集めて驚異的な実績出す作戦とは 桜井信一 桜井信一の攻める中学受験

産経ニュース / 2024年6月29日 10時0分

-

【高校1・2年生向け】オンライン個別指導塾マナビー 6/21開校!先着10名限定で入会費無料!

PR TIMES / 2024年6月21日 13時15分

-

「1学期 期末対策特訓講座」6/10開講 東進で学校の【定期テスト】20点UP、学年100位UPを目指す!

共同通信PRワイヤー / 2024年6月10日 15時0分

-

「親の時代とは別物」内申点の"インフレ"が生む誤解 英語の評定で3人に1人が「5」の学校もある

東洋経済オンライン / 2024年6月7日 16時0分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください