バリウムが原因で腸が破れた…胃がん検診の翌日に「緊急手術で人工肛門」となった61歳男性の怒りと後悔

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 9時15分

■集団がん検診で早期発見は期待できない

市町村や勤務先で行われている集団がん検診は、厚労省の指針に従って実施されているが、早期がんの発見は期待してはいけない。毎年欠かさず検診を受けていたのに、「発見された時には、すでに進行がんだった」というケースが続出しているのだ。

このような不条理が起きる理由について、関係者の多くは語ろうとしない。医療界のタブーだからだ。

厚労省が市町村に推奨している、がん検診は5つある。

・肺がん検診:胸部X線検査、および喀痰(かくたん)細胞診

・大腸がん検診:便潜血法

・乳がん検診:乳房X線検査(マンモグラフィ)

・子宮頸がん検診:視診、子宮頸部の細胞診、および内診

そもそも、市町村のがん検診はどのような目的で行われているか、ご存じだろうか?

「がんの早期発見に決まっている」という答えだとしたら、それは間違っている。

■「過剰診断につながる検診は最善ではない」

厚労省は、市町村などの集団がん検診について、「対象集団全体の死亡率を下げる」という目的を掲げているのだ。これを対策型検診と呼ぶ。一方、「個人の死亡リスクを下げる」のは任意型検診であり、明確に区別されている。しかも、がん検診において「早期発見」には不利益があり、最優先事項ではないとしているのだ。

こうした、がん検診の独特な考え方は、国立がん研究センター・検診研究部が提唱してきたものだ。前検診研究部長は著書でこのように述べている。

「がんには、放っておいても命を奪わないようなものがあり、検診では、そういうがんが非常に多く見つかる場合もあります。(中略)その人が治療を受けた場合、それは無駄な治療ですし、さらに一定の割合で副作用も生じてしまいます。これが実はよく起きる、検診の隠れた不利益といえます」(『がん検診は誤解だらけ』NHK出版より)

前検診部長らは、早期発見ができる検査は「過剰診断」の可能性があるため、必ずしも最善の検診ではないと主張して、集団全体の死亡率を下げる検査に固執した。

■胃バリウムX線検査が引き起こす悲劇

こうした検診学者の考え方を強く批判したのが、実際にがんを治療する臨床医たちだ。医療技術が進んでいる時代にもかかわらず、古い検査によって検診が実施された結果、早期発見できず、命を失う患者たちを診てきた。その一人が、消化器外科医の大和田進氏(元群馬大医学部准教授・現イムス太田中央総合病院消化器・腫瘍センター長)である。

「検診学者の主張する『過剰診断』は、甲状腺がんの一部で確認された話に過ぎません。

悪性腫瘍と診断されたがんは、全て進行して生命予後に影響します。例えば、胃がん検診は昭和時代から現在も『胃バリウムX線検査』が主流です。検診団体の大手が、このバリウム検査の見落としについて調査した結果、1センチ未満のがんは約7割、2センチ未満は約4割が見落とされていました。これに対して、内視鏡検査は胃の中を直接カメラで見るので、1センチの大きさを見落とす事は非常に少ない。

しかし、検診学者は長年にわたって『内視鏡には死亡率減少効果の論文がない』といって、胃がん検診として認めてきませんでした。その結果、バリウム検査を毎年受けても、見つかった時には進行がんだった、という悲劇が今も続いているのです」

■内視鏡検査なら死亡率を減らせるのに…

さらに、臨床医らの研究によって、「胃がんの99%はピロリ菌が原因」と判明している。そのため、ピロリ菌検査と内視鏡検査を組み合わせた胃がん検診を、神奈川県横須賀市や群馬県高崎市などが採用して、多くの早期胃がんを見つけているが、死亡率減少効果が証明されていないとして、国は推奨していない。

一方、韓国では20万人を対象にした、内視鏡検査による胃がん検診の研究を行った結果、57%の死亡率減少効果を確認した。この韓国の研究を突きつけられて、国立がん研究センターの検診研究部は、2015年から胃がん検診に内視鏡を推奨したが、現在でも集団検診は圧倒的にバリウム検査が多いままだ。一体なぜなのか、その理由については後で触れたい。

■バリウム検査は小さな病変が判別しにくい

前述のように、1960年代から現在まで胃がん検診といえば、バリウム検査だ。

検査を受ける人は前夜から絶食して、胃を空っぽにした状態にする。そして造影剤の硫酸バリウム溶液と一緒に、発泡剤を飲む。胃を風船のように膨らませるためだ。可変式の検査台に乗ると、アトラクションのように、前後左右、様々な角度に傾けられる。これにより、バリウムを胃の内壁にくまなく行き渡らせる。

そして、放射線技師が、胃を様々な角度からX線で撮影していく。すると、バリウムによって胃のシルエット(陰影)が、浮かび上がる。その画像は白黒の影絵のようだ。

後日、このX線画像を医師らが、「読影」して、がんを見つける。ただし影絵なので、小さな病変は判別が難しい。この点が、バリウム検査の隠れたリスクのひとつなのだ。

そもそも、胃の断面は、内側から「粘膜層」、「粘膜下層」、「固有筋層」、「漿膜(しょうまく)下層」、「漿膜」と重なっており、がんが進行すると外側に広がっていく。早期がんに分類されるのは、がんが内側から2段目の「粘膜下層」に達した状態(T1b)までを指す。バリウム検査でもT1bの胃がんを発見できるが、治療としては、外科手術で胃を切除することになり、治るとしても、その後の食生活などに大きな影響が出ることは避けられない。

■検査によって治療後のQOLが左右される

一方、内視鏡では「粘膜層」で留まっている状態(T1a)で発見可能だ。その場合、胃を切除せずに、がんを粘膜ごと剥がす治療(ESD)をするだけで済む。同じ「早期胃がん」でも、治療後のQOL(生活の質)は大きく違うのだ。

東大医科学研究所附属病院などで、外科医として胃がん治療にあたってきた、水野靖大医師(マールクリニック横須賀・院長)はこう解説する。

「バリウム検査は、胃壁の大まかな変化を影絵のように診断するので、粘膜だけの僅かな変化までは捉えることはできません。一方、内視鏡検査は、粘膜の僅かな変化はもちろん、色調の変化も捉えることが可能なので、超・早期のがんを発見することができるのです。また、内視鏡検査では、がんの疑いがある部分の粘膜を採取して、病理検査で確認することも可能ですから、『過剰診断』は気にする必要がありません」

このように検査方法の選択によって、患者の生活の明暗は大きく分かれるのだ。

■毎年、バリウム検査を受けても無駄?

もう一つのリスクは、ヒューマンエラーによる「見逃し」が多いことだ。群馬県の検診団体では、2010年頃にバリウム検査で「異常なし」と判定された翌年に、進行がんが発見された患者が続出した。事態を重く見た検診団体の幹部(医師)が、過去のバリウム検査の画像を遡って調査したところ、「約3割の見逃し」が判明した。

また、北陸地方の検診団体では、2004年から2009年に見つかった進行がん44例のうち、20例が見逃し例と判明した。見逃し率にすると、「45.5%」である。

ある大手建設会社に勤務していた男性(当時40代)の妻が、証言する。

「夫は道路の耐震補強プロジェクトを担当していました。健康診断を受けなければならない会社でしたので、バリウムは必ず年一回飲んでいました。その健診では一度も問題になったことがなかったんですけど、食事が飲み込めない、違和感があるという症状が続いたので、近所のクリニックで内視鏡検査を受けたのです。

クリニックの医師から私に電話があって、『細胞をとって調べたら、がんだった。大きい病院に紹介するから、早めに行ってほしい』と言われました。そのまま夫に伝えると、しばらく絶句した後、こう言いました。『毎年検査を受けていたのに、意味がないじゃん。あれは何だったんだ』と」

■胃を全摘した患者を襲う七転八倒の苦しみ

基幹病院で精密検査を受けたところ、胃がんのステージ2から3と診断されたが、主治医から手術は可能と言われて、夫婦は希望を持ったという。胃がんの告知から1カ月後、男性は手術で胃を全摘した。

「主治医が、全摘した胃を私のところに持ってきて、触らせてくれたんですが、ごわごわして妙に硬かったんです。その時、想像していたより胃がんは進行しているのでは、という嫌な予感がよぎりました。

退院した帰りに、主治医からは何を食べてもいいと言われたので、ラーメン屋に寄って夫はいつもと同じメニューを頼みました。食べ始めて、すぐに七転八倒です。本当に苦しそうでした」

胃を全摘した患者に特有のダンピング症候群である。食事がそのまま腸に流れ込んだ影響で、悪心、めまい、脈拍異常などが起こるという。

■「偶発症」という隠されたリスク

しばらくして男性に腹膜播種(はしゅ)という、がんの転移が確認された。それでも治療を受けながら仕事を続け、耐震補強プロジェクトの完成に漕ぎ着けた。

「最後は家にいたい、というのが主人の希望でしたので、緩和ケアで痛みをとってもらいながら、自宅で穏やかに過ごして、家族全員で看取りました。

今でもなんで死んじゃったんだろうと思います。なんで夫はいないのかなって。悔やみ続けていても時間は戻りませんし、残された家族3人で毎日を生きるのに精一杯でしたが、いま改めて聞かれると、胃がん検診は何のためにあるのだろうかと思います」

どのような検査にも限界はあるが、がん検診を受ける目的は、早期発見で自分の命を守ることであり、検診学者が唱える死亡率減少効果は、結果論に過ぎない。

また、バリウム検査には、「偶発症」というリスクも隠されている。最も多いのは、バリウムが気管に入ってしまう「バリウム誤嚥(ごえん)」で、毎年1000件前後が発生している。

これは、誤嚥によって肺の中にバリウムが入り込んでしまうもので、呼吸困難や感染性肺炎、アナフィラキシーショックなどが起きる。しかも除去することは難しい。肺の中でバリウムが固まって、長期間滞留するケースもあるという。

■バリウム検査の翌朝、刺すような痛みが襲う

この他、急性アレルギーが起きて入院したケースなど、様々な偶発症が起きている。

バリウム検査を受けると、数日のうちに白い便が排出されるが、大腸などにバリウムが滞留してしまうと、腸閉塞や、穿孔(せんこう)(穴が開くこと)を起こす場合があるのだ。次に紹介するのは、バリウム検査を受けて、九死に一生を得た男性のドキュメントである。

「もう無理だ。救急車を呼んでくれ!」

午前6時過ぎ、顔面蒼白の男性(当時61)は、声を振り絞って妻に告げた。下腹部の奥から、刺すような強い痛みが断続的に襲ってきた。前かがみに身体を折ったまま、ソファから動けない。全身から吹き出る汗で、パジャマがぐっしょり濡れていた。尋常ではない痛みに、目をつぶって耐えた。

思い当たる節はあった。前日、男性は自治体の胃がんバリウム検査を受けたのだ。渡された下剤はしっかり飲んだが、トイレで何度いきんでも何も出なかったのである。

■緊急手術から目覚めると、下腹部には人工肛門

救急搬送された病院で、男性は4回にわたって浣腸を受けた。それでも痛みは消えない。

午後7時、X線検査の画像を見た医師は、男性に告げた。

「おそらくバリウムが原因で腸が破れています。手術をしないとダメです」

「手術は明日ですか?」

「いや、今すぐにやります。そうじゃないと手遅れになる」

医師の厳しい表情を見て、男性は事の重大さを知った。手遅れ、ということは死ぬかもしれないのだ……。

午後9時、緊急手術が始まる。

下腹部を開いて、バリウムによって穿孔した下行結腸部分が切除された。大腸に穿孔が起きると、便で腹部が汚染されて腹膜炎や敗血症を起こし、死亡することもある。

午前0時過ぎ、手術は終了。最悪の事態は回避された。

それから2日間ほど、男性は意識が混濁した状態が続く。ようやく覚醒すると、左の下腹部に違和感を覚えた。目をやると、そこには人工肛門が装着されていた。入院は17日間におよび、手術と入院にかかった費用は約30万円になった。

男性は東京の会社で定年まで働き、故郷の町にUターンして第二の人生を始めた直後の出来事である。特に持病もない。バリウム検査の翌日には、ゴルフに行く予定だった。

■「バリウムとの因果関係がハッキリしていない」

人工肛門となって、男性は身体障害者4級の認定を受けた。役所で手続きする際、バリウム検査をきっかけに起きた事の顛末を話したが、お気の毒でしたと言われただけだった。

この対応に納得がいかない男性の家族は、胃がん検診の問題を報道していた私(筆者)に連絡してきた。そこで、自治体と検診団体の担当者らが、男性の自宅を訪ねて話し合う時に、私は隣室で聞くことにした。

まず男性が口火を切る。

「医療費についてはどうなりますか」

「今の段階では、自己負担していただくしかありません。高額医療については国保で対応させていただくことしかできない」

自治体には一切責任がないという姿勢に、男性は反論する。

「死にかけたんですよ。本当に苦しい思いをしました」

「ということは医療事故として裁判をお考えですか? 我々にも予測できないことでしたし、バリウムとの因果関係がハッキリしていません」

だが、外科医が男性に渡した診断書には、「バリウムで穿孔した」と明確に記載されている。それを男性が示そうとすると、検診団体の関係者は「専門家じゃないので」と言って、見ようともしない。

■健診団体は救済制度があることには触れず

自分のようなケースは他にも起きているのか、と男性が検診団体に尋ねると――。

「水分の補給が少なかったり、別の病気と重なったりして、検査から1週間後に腸内でバリウムが固まったケースが過去5年間で2回ほどありました。検査翌日に手術した例はありません」

男性は、「全国レベルでは、ありますよね?」と食い下がった。これに対して検診団体は「私どもは日本対がん協会の支部でして、(翌日に緊急手術の例は)聞いたことがありません」と回答した。

男性の場合、自治体の胃がん検診で発生した健康被害なので、厚労省の関連組織であるPMDA(医薬品医療機器総合機構)の救済対象になる可能性が高い。自治体や検診団体の関係者であれば、当然知っているはずだが、男性に対して説明しなかった。

彼らが帰った後、私が男性にPMDAの救済制度のことを伝えると、怒りをにじませてこう言った。

「なぜ、教えてくれないのでしょう。責任が問われるからでしょうか。救急車を呼ぶのが遅かったら、命を落としていたかもしれないのに、ひどいです」

■バリウム検査が全面廃止されない裏事情

バリウム製剤による腸閉塞や穿孔は、決して少なくない。PMDAに年間で75例が報告されたこともある(2014年度)。その記録や論文などを確認すると、バリウム検査の翌日に緊急手術を行ったケースが大半を占めていた。検診団体の関係者が、男性に説明した1週間後に手術したケースは見当たらず、最長でも4日後だ。

国内最大の検診グループである日本対がん協会の年次報告書によると、2021年度に自治体などの依頼で実施した集団胃がん検診は約170万人、そのうちバリウム検査は約163万人で圧倒的に多い。

同グループのひとつ、前出の群馬県の検診団体元幹部(医師)は、「バリウム検査を全面廃止して、内視鏡検査に切り替える計画を進めたが、強い抵抗にあって断念した」と語っていた。同グループでは、バリウムX線の撮影装置を積んだ高額な検診車を保有し、放射線技師などの専門スタッフを多数抱えている。さらに各検診団体は、莫大ながん検診の費用を支出する各県の幹部職員の天下り先となっているのだ。

胃がん検診に投入される税金は、全国で年間600億円とも言われ、「利権」となっている。人々の命よりも業界の事情や役人の天下りを優先して、バリウム検査が今も脈々と続いているのである。

----------

ジャーナリスト、ドキュメンタリー作家

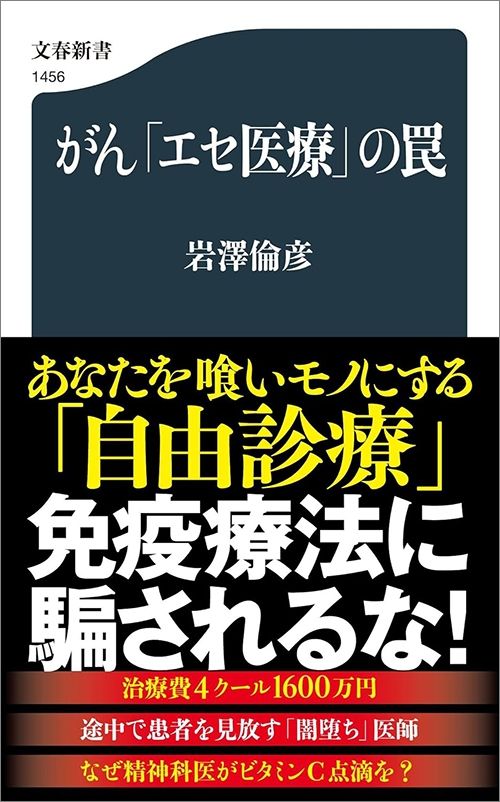

1966年生まれ。フジテレビの報道番組ディレクターとして「血液製剤のC型肝炎ウイルス混入」スクープで新聞協会賞、米・ピーボディ賞。著書に『やってはいけない がん治療』(世界文化社)、『バリウム検査は危ない』(小学館)、『やってはいけない歯科治療』(小学館)など。

----------

(ジャーナリスト、ドキュメンタリー作家 岩澤 倫彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「がん検診行くべし!」デーモン閣下 がん治療を公表 “早期発見”なぜ重要?【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月28日 21時16分

-

デーモン閣下、早期のがん発見し手術していた 検診の重要性訴える「周囲の理解協力に大いに感謝である」【全文】

モデルプレス / 2024年6月26日 19時29分

-

デーモン閣下 早期がんで手術「何度目かの改造手術」と報告 「ステージも1の軽いほう」、部位は「内緒」

スポニチアネックス / 2024年6月26日 18時49分

-

【がん治療】部位、進行度、年齢などによっては“治療がかえって悪影響を及ぼす”可能性 “がん発見のショック”が寿命に悪影響を与える懸念も

NEWSポストセブン / 2024年6月22日 11時13分

-

「喫煙率が下がっても肺がんが増えているからタバコは悪くない」は大間違い…多くの人が知らない喫煙のリスク

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 9時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください