不登校の9割は3週間で解決できる…問題が長引く家庭が見落としている「再登校を叶える5つの条件」

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 10時15分

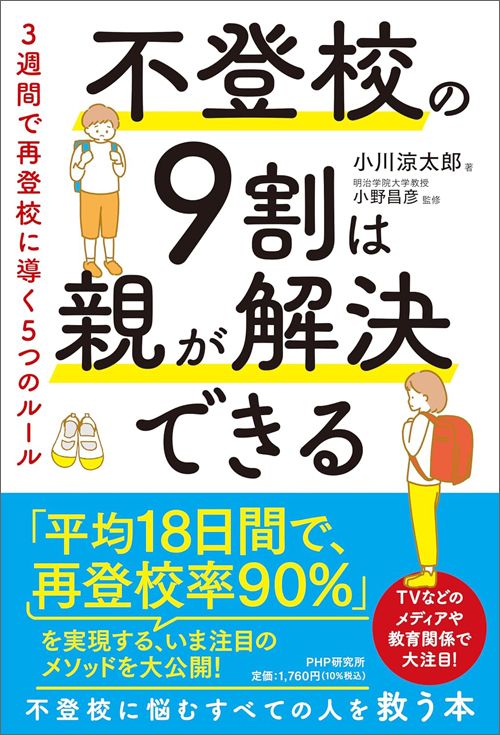

※本稿は、小川涼太郎(著)、小野昌彦(監修)『不登校の9割は親が解決できる』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。

■不登校は必ず解決できる

いま、不登校に悩む方が増えています。

少子化で子どもの数は減っているにもかかわらず、不登校の子どもたちは増え続けており、約30万人(2022年度)もの小中学生が学校に行くことができていません。社会としても見過ごせない大きな問題であり、メディアでも不登校問題がよく取り上げられています。

いまでは、不登校は珍しいものではありません。

現在、学校に行けていないお子さんのことを心配している親御さんや学校の先生方はもちろん、

「学校に来ない子がクラスにいるらしいけど、どうしたのかな」

「うちの子も、いつ学校に行きたくないと言うかわからない」

と心配している方も多いことでしょう。

一般に、不登校は解決が難しいと思われています。不登校の子どもたちの7~8割は学校に戻ることができていないというデータもあります。

フリースクールなど学校以外の居場所は増えているとはいえ、本来得られるはずだった公教育の機会が失われ、将来の選択肢が狭(せば)まってしまうという現実があります。

学校に行きたいのに行けない。

親としては元気に学校に行ってもらいたいのに、それができない。

これは大変な苦しみです。出口の見えないトンネルの中にいるような気持ちでしょう。本人が一番苦しいのには違いありませんが、親御さんの悩みもはかりしれません。

でも、安心してください。不登校は解決できます。

■9割の子どもが3週間で再登校

私は、不登校解決支援サービスを提供する株式会社スダチを経営しています。

スダチは、「鳥の巣立ち」に由来しています。「巣から飛び立つ鳥のように、誰もが社会という大空へはばたけるように」という想いを込めて、この社名にしました。

2020年7月に不登校解決支援サービスを始めてから、2024年3月現在で865名のお子さんが再登校できています。

支援スタートから再登校までの日数は平均で18.0日。3週間もかかっていません。

再登校率は90.0%です(スダチでは再登校の定義を、朝から放課後まで2日連続で元のクラスに登校できたこととしています。これができると、その後も継続して登校できると考えられるからです。五月雨(さみだれ)登校、保健室登校、午後からの登校などは含んでいません。なお、2日連続登校後に欠席が続いた場合は再登校とは呼ばず、日数のカウントに反映していません)。

「不登校を3週間で解決できる」というと、ほとんどの方は「そんなはずはないでしょう」という反応で、逆に怪しまれてしまうことも多いのですが、正真正銘(しょうしんしょうめい)、本当のことなのです。

■科学的根拠にもとづくアプローチ

平均3週間弱という早さから、「無理やり学校に連れて行っているだけなのではないか?」という疑問が出るかもしれませんね。

ここは最初にお伝えしておきたいのですが、無理やり学校に連れて行ったところで不登校は解決しません。半日や1日ならどうにかなったとしても、すぐにまた行きたくなくなるでしょう。学校は平日に毎日行くところです。本人に「頑張ってみよう」という気持ちがなければ、再登校はできないのです。

そもそも「学校に行きたくない」という子を、学校に引っ張っていくことすら難しいですよね。「学校に行きたい」とまではいかなくても、「大変だけど行ってみるか」「なんとかなるかも」と思えるようにサポートすることが必要です。

このサポート法=スダチのメソッドには、ちゃんとした根拠があります。

脳科学・発達心理学・行動療法などの科学的根拠に基づき、再現性の高い方法で具体的にアプローチできるよう構成しています。

■不登校の原因は追究しない

不登校の解決が難しいと思われている理由の一つが、「不登校の原因はさまざまで、それを突き止めること自体が難しいから」ということです。

不登校の子一人ひとりに、学校に行けなくなった理由があり、そこにたどり着かない限り解決ができないと考えているのです。

「どうして学校に行きたくないと思ったの?」

「学校に行きたくない理由が何かあるの?」

そんなふうに、原因を探ろうとする親御さんは多いと思います。もちろん、お子さんの話を聞いてあげることは大事です。「これこれがイヤだったんだね」と、気持ちに寄り添ってあげることは、良い親子関係を築くうえでも重要です。

ただし、たとえ原因だと思われるものを見つけても、そこにアプローチしただけでは問題が解決しないことも多いのです。たとえば、「授業がわからなくてついていけないから行きたくない」という場合に、授業についていけるように家庭教師をつけたとしても、「じゃあ、また学校に行こう」というようにはなりません。詳しくは本文でお伝えしますが、原因と思われるものは「きっかけ」にすぎず、本質的な原因は別にあるからです。

ですから私たちは、原因を追究しません。

■子どもの「問題を解決する力」を引き出す

原因を追究しなくても、不登校は解決できます。

重要なのは子ども自身の「問題を乗り越える力」を引き出すことです。不登校は家族にとって深刻な問題ですが、一つのトラブルとして表面化したものにすぎないと考えることもできます。

表面的な問題を一時的に解決しても、これからもさまざまな壁にぶつかるはずです。どのようなトラブルでも乗り越える力をつけることこそが大事です。この力があれば、再登校にチャレンジすることだって当たり前になります。

■親をサポートし再登校に導く

不登校解決支援というと、お子さんに直接会って話をしたり、カウンセリングをしたりするようなことを思いうかべる人も多いかもしれませんね。

でも、私たちはお子さんに会うことはありません。

それどころか、スダチの存在は一切知られないようにしています。

それでは、どうやって支援をしているのか。

親御さんからの相談を受けて、親御さんとやりとりをするというかたちで支援しています。お子さんの「問題を解決する力」を引き出し、支えられるのは親御さんだからです。私たちはそのサポートをしています。お子さんから見て、第三者があれこれ言っていると感じるより、お父さんお母さんが本気で向き合ってくれていると思えたほうが良いので、私たちは黒子(くろこ)に徹します。サポートはすべてオンラインで行っており、具体的にはZoomを使った面談とメールでのやりとりです。毎日お子さんの様子をうかがって、アドバイスをするのを繰り返すことで、3週間で再登校に至るお子さんがこれまでに850名を超えるのです。

多くの親御さんに「魔法みたい」と言っていただいています。

本書では、そのメソッドを公開しています。

詳しくは本文で触れますが、実は基本のメソッド自体はシンプルです。5つの条件を整えれば、約3週間でお子さんが再登校にチャレンジできるようになるというものです。

その条件を整えるために、「家庭のルールを作って発表する」というアクションがあります。そして、毎日お子さんに良い声かけをしてもらいます。

本書をお読みいただければ、基本のやり方が理解できると思います。いま不登校でお悩みの方は、ぜひ実行してみてください。必ず良い方向に向かうと信じています。

■再登校に不可欠な「5つの条件」

繰り返しになりますが、不登校の子を無理やり学校に行かせればいいわけではありません。自ら「また学校に行ってみようかな」「チャレンジしてみよう」と思い、実行にうつすことができるようになることが重要です。

そのために整えなければならない条件が5つあります。

②正しい生活習慣に戻す

③正しい親子関係を築く

④考える時間を与える

⑤しなやかな考え方を教える

一つひとつ説明していきましょう。

■条件①「子どもの自己肯定感を高める」

不登校の子は「学校に行けない自分はダメだ」「自分が悪いからこうなってしまったのだ」など罪悪感を持っており、自分を肯定することができないでいます。自分に自信を持てず、前向きな気持ちになれません。辛(つら)い現状を打破するには、自己肯定感を高めることが必要なのです。

お父さんお母さんは、お子さんにたっぷり愛情を注(そそ)いであげてください。たくさん褒(ほ)めたり、お子さんの年齢によってはスキンシップを取ったりすることで愛情を感じさせてあげてください。スダチでは親御さんに「1日10回以上褒めてください」とお願いしています。

■条件②「正しい生活習慣に戻す」

学校に行っているときは、朝はきちんと間に合う時間に起きて、夜は早めに寝ていたはずですよね。ところが、不登校の子の多くは夜遅くまで起きていて朝起きることができず、ひどい場合には昼夜逆転しています。食事をとる時間もまちまちになり、食欲も出なくなります。

生活習慣の乱れは心身ともに悪影響があります。

生活習慣が乱れたままでは、元気が出ません。正しい生活習慣は必須(ひっす)です。

起床時間は、学校に間に合う時間を設定します。学校に行っていたときは朝6時半に起きていたというなら、6時半です。そして、朝ごはんを食べましょう。食欲がなければ、飲み物だけでもかまいません。家族と一緒に食卓につくようにします。

就寝時間も決めて、夜はしっかり眠ります。睡眠時間が短いのは良くありません。理想的な睡眠時間は、小学生9~11時間、中学生8~10時間と言われています。たとえば夜9時半に寝て朝6時半に起きれば睡眠時間は9時間確保できます。

朝起きたら、朝日を浴びるようにしましょう。朝日を浴びるとセロトニンという神経伝達物質が分泌(ぶんぴつ)されます。セロトニンは心身の健康に欠かせないホルモンです。朝10時までに太陽の光を浴びると、セロトニンがじゅうぶん分泌されて体内時計がリセットされると言われています。夜になると眠くなり、睡眠の質も良くなるのです。

■条件③「正しい親子関係を築く」

ダメなことはダメと伝える厳しさもありながら、愛情深くあたたかい親として接します。家庭の主導権を握るのはあくまでも親です。保護者として子どもを守り、愛情を持って正しく導くことが必要なのです。

すでにお伝えした通り、正しい親子関係を築くことができていないと、子どもへの愛情も伝わりにくくなります。子どもは褒められてもあまり嬉(うれ)しいと感じません。頼りない親だと感じれば、頼ったり相談したりすることもできません。

子どもを尊重しようと思うあまり、子どもの言いなりになってしまっている場合は、主導権を取り戻す努力をしましょう。「こうありたい」という家族像に向けて家庭のルールを決めて、その理由も含めてきちんと伝えることは効果的です。

正しい生活習慣に戻すために、起床・就寝時間を決めたり、不登校の間はデジタル禁止にしたりというルールをおすすめしています。

■条件④「考える時間を与える」

現代の子どもたちは、ゆっくり考える時間を持つことが少なくなっています。不登校の子は何もしない時間が多いはずですが、スマホを見たりゲームをやったりしていると、考える時間はなくなります。考えずにラクなほうへ流されている状態では、また学校に行ってみようという気持ちは起こらないのです。

自分と向き合い、これからのことについて考える時間を意図的に作ってあげましょう。不登校の間はデジタルを禁止するだけで、ほとんどの子はやることがなくなります。そして自然と考えるようになります。「考えなさい」と言う必要はありませんし、考えることを促すような取り組みも必要ありません。

親の愛情がしっかり伝わっている状態なら、自分と向き合うことも恐れる必要はありません。

■条件⑤「しなやかな考え方を教える(マインドセット)」

不登校の子は、「◯◯は××だ」のような思い込みがあったり、ものごとを硬直した捉(とら)え方で見ていた状態になっている場合が多いです。

たとえば「挑戦は怖いことだ」といったようなことです。

一つの考え方に固定されると、ものごとの明るい面が見えなくなってしまいます。挑戦は怖い面があるのは確かです。失敗して恥ずかしい思いをするかもしれません。でも、それだけではないはずですよね。簡単ではないからこそ「挑戦には価値がある」のです。怖さを乗り越えた先には大きな成長があるでしょう。「失敗したらまた挑戦すればいい」「自分には挑戦する力がある」と思うことができれば、怖さも減ります。

また、「頭の良さは決まっている」という思い込みがあれば、できないことは避けたいと思うでしょう。でも、「知性は発達させられる」と思っていれば、いまはできないことも挑戦すればできるようになると思えます。

不登校についても「学校に行けていない自分はダメだ」と思うのではなく、「これを乗り越えられたらすごいぞ。成長できる」と、しなやかに考えられるようになってほしいのです。

しなやかな考え方を基本に置くことを「マインドセット」と呼んでいます。

ネガティブな出来事も、捉え方次第です。

まずは親自身がポジティブな捉え方をすることが大事です。そして、子どもにポジティブな声かけをしてください。「たとえ失敗しても、挑戦したことがかっこいいよね」といったことを日々話してもらうイメージです。

子ども自身がしなやかに考えることができているときは、どんどん褒めましょう。

これを続けることで、必ず変わります。

再登校できるようになるだけではなく、これからの人生で出会うさまざまなトラブルを乗り越える力になるのです。

スダチに相談に来る方は再登校を目標としているわけですが、学校に行く・行かないを超えて、「しなやかな考え方」が身についたことが、これからの人生にとって良かったと言ってくださいます。ものごとの捉え方が変わることは、お子さんにとっても親御さんにとってもプラスになるということなのです。

----------

株式会社スダチ代表取締役

1994年生まれ、徳島県出身。関西大学経済学部卒業。2016年4月、新卒でアビームコンサルティングへ入社。新規部署の立ち上げメンバーを経験し、約2年間で0から50人規模のチームへと拡大。日常の業務の中から「教育が変われば人も変わり社会も変わる」ことに気づき、「教育へ人生を捧げたい」と強く思い、2019年5月に退職し、株式会社スダチを設立。不登校の子ども達に向けたボランティア活動を通して、多くの不登校の子ども達と関わる中で、「本当は学校に行きたいけど行けない、自分でも行けない理由が分からない」という“目的意識がない不登校”で悩んでいる子ども達や親御さんが多くいることを知る。その現状に危機感を感じて、「不登校で悩んでいる人たちを1人でも多く救いたい」という想いから、2020年4月、不登校支援事業開始。2024年3月時点での再登校人数は850名を超え、平均再登校日数は18日。再登校率は90%を超える。著書に『不登校の9割は親が解決できる』(PHP研究所)

----------

----------

明治学院大学心理学部教育発達科教授

筑波大学大学院修士課程教育学研究科修了、同大学大学院博士課程心身障害学研究科中退。博士(障害科学:筑波大学)、公認心理師、専門行動療法士。宮崎大学名誉教授。専門は、教育臨床、障害科学。1988年より不登校の系統的支援方法の研究を開始し、支援契約が成立・維持した公表許可事例50事例中49事例(1事例転校)の再登校、再登校維持、及び社会的自立を支援した。2000年より町、市単位での不登校減少対策に関わる。東京都東大和市不登校対策研究協力校スーパーバイザー(全市不登校数、約4年間で新規不登校発現率半減)、三重県名張市不登校対策スーパーバイザー(全市不登校数、3年間で半減)。他小中学校での減少事例多数。主な著書に、『不登校の本質』『児童・生徒の問題行動解決ツール』『学校・教師のための不登校支援ツール』(以上、風間書房)、『教師と保護者の協働による不登校支援』(東洋館出版社、編著)などがある。

----------

(株式会社スダチ代表取締役 小川 涼太郎、明治学院大学心理学部教育発達科教授 小野 昌彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「本当にこの式で計算したら答えが出そう?」と聞けばわかる…中学受験のプロが見てきた"伸び悩む子"の共通点

プレジデントオンライン / 2024年7月19日 8時15分

-

「親が勉強を教える必要はない」中学受験に挑戦する親子にとって決定的に重要な「2つのポイント」

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

-

不登校になったり、退学したりする子も…わが子を「受験が終わったら勉強しない子」にしてしまう親の"口グセ"

プレジデントオンライン / 2024年7月11日 7時15分

-

株式会社スダチ、新サービス「不登校診断テスト」をリリース

共同通信PRワイヤー / 2024年7月10日 18時0分

-

養子縁組した息子の障がいと不登校…子ども食堂運営理事長、笑顔の裏にある壮絶な半生

週刊女性PRIME / 2024年7月7日 17時0分

ランキング

-

1「モテすぎて坊主にした」SNSで話題の女性。「無駄に性愛を向けられることは9割減りました」

日刊SPA! / 2024年8月2日 15時53分

-

2免許を取ったばかりなのですが、「初心者マーク」をつけるのが恥ずかしいです。 貼らなくてもいいのでしょうか?

くるまのニュース / 2024年8月2日 19時10分

-

3東京株式市場の大幅続落に投資家が悲鳴! SNS上で名指し《植田ショックを招いた3悪人》の名前

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年8月2日 16時58分

-

4旅行に行くなら持っておきたい100円ショップの便利グッズ6選

MONEYPLUS / 2024年8月2日 18時0分

-

5女性から自然と「好かれる/嫌われる男性」に共通している“6つの特徴”

日刊SPA! / 2024年7月28日 8時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください