和田秀樹「“真犯人”は警察、行政、建設業者の可能性大」…タバコ喫煙率激減したのに肺がん死増加の背景

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 6時15分

■喫煙者は減っているが肺がんが増えているワケ

間違い7 禁煙すれば肺がんにならない

少量の酒が「百薬の長」と評価されている一方で、タバコは、約200種類の有害物質を放出するなど、「健康被害をもたらす」というマイナス評価で一致しています。とはいえ、「百害あって一利なし」とまでは断言できないのではないかと、私は考えています。

タバコにも「一利あるかも」と考える背景の一つに、私自身のこんな経験があります。私の友人の祖父は愛煙家で、82歳で肺がんが見つかって、医師からも「手遅れ」と匙(さじ)を投げられました。家族からも喫煙を反対されましたが、「タバコをやめて、ストレスをためるくらいなら」と一時やめさせられていた喫煙を再開したところ、見違えるほど元気になって、92歳の長寿を全うしたのです。

私が勤務していた医療機関に併設した老人ホームでも、高齢者を10年追跡調査しましたが、喫煙者と非喫煙者で死亡率に差はありませんでした。「タバコをやめるべきかどうか」と相談された場合、60歳よりも若い人なら、生存する可能性も考慮して、禁煙をおすすめするかもしれません。しかし、子どもが独立した人なら、余生を自由に生きる選択をしてもいいでしょう。

人生はただ長生きすればいいわけではありません。質も重要です。「タバコで一服」という「憩いのひと時」が人生でかけがえのないものなら、余命と引き換えにしても、タバコを吸い続けたい人はいるでしょう。

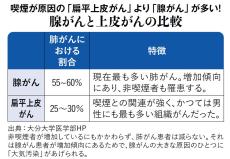

ところで、皆さんは、タバコよりも厄介な「肺がんのリスク」が、知らぬ間に忍び寄っていることをご存じでしょうか。日本人の肺がんはかつて、ほとんどが「扁平上皮がん」でした。扁平上皮がんは、主に気管支に発生する肺がんの一種で、タバコが要因です。そのため、日本人の喫煙率が下がりだすと、それを追うように、10〜15年で扁平上皮がんによる死亡者数は約3分の1に減ったのです。

それなのに、肺がん死全体は減るどころか、右肩上がりに増える一方です。中でも、目立って増加したのが「腺がん」という種類の肺がん。気管支の先端に無数にあって、酸素と二酸化炭素のガス交換を行う「肺胞」という微細な器官に多発します。タバコの煙に含まれる発がん物質は、気管支の奥の肺胞までは届きにくいので、“真犯人”は別にいるようです。まだ解明されていませんが、「PM2.5」や自動車の排気ガスの微粒子といった大気汚染物質が、おそらく要因でしょう。

日本では、行政や建設業者が癒着して、既得権益を守るために必要とは思えない道路工事を繰り返し、大気汚染物質を拡散させています。警察は過剰な交通規制によって、至るところで車の渋滞を引き起こし、大量の排気ガスを発生させています。それらこそが、毎年7万人以上もの日本人の命を奪っている肺がんの要因かもしれないのに、野放し状態です。

■早期発見・治療は必ずしもよくない

間違い8 がんは早期発見・早期治療

がんになると、増殖したがん細胞が正常組織を圧迫したり破壊したりして、激しい痛みや苦しみに苛(さいな)まれた挙げ句、死に至る――日本人の多くは、がんと聞けば、そうした恐怖のイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし、医師として長年、高齢者のがん医療に向き合ってきた私に言わせれば、日本人のがんの“常識”も、マスコミがつくり上げた虚構にすぎません。たしかに、がんも末期になると、重い症状に苦しむケースが多いのですが、かなり進行しないと、自覚症状がほとんど現れない病気なのです。「余命3カ月になるまでピンピンしていた」というがん患者さんは少なくないのです。

そこで、「がんは、自覚症状がないうちに、早期発見・早期治療すべし」という話になるのですが、裏を返せば、「がんによる痛みや苦しみは、実際にはあまりない」とも言えるわけです。

私は、高齢者医療を中心とする浴風会病院に勤務していた頃、1年に100人ほどの解剖結果を見ていました。すると、85歳以上の患者さんの場合、必ずと言っていいほど、体内からがんが見つかったのです。

ところが、そうした患者さんの死因の大部分はがんではなく、苦しむこともなく、穏やかに余生を送っていました。患者さんと共存していた、いわゆる「天寿がん」だったわけです。高齢になると、がんの進行が遅くなるため、自分でも気づかずにがんを抱えたまま、普通に暮らし続け、あの世に旅立つ人が、実際には多いのです。

とはいえ、がんで壮絶な苦しみを味わう患者さんもいるのは事実です。実は、それは「がん細胞」というよりも、主として「がん治療」のせいなのです。

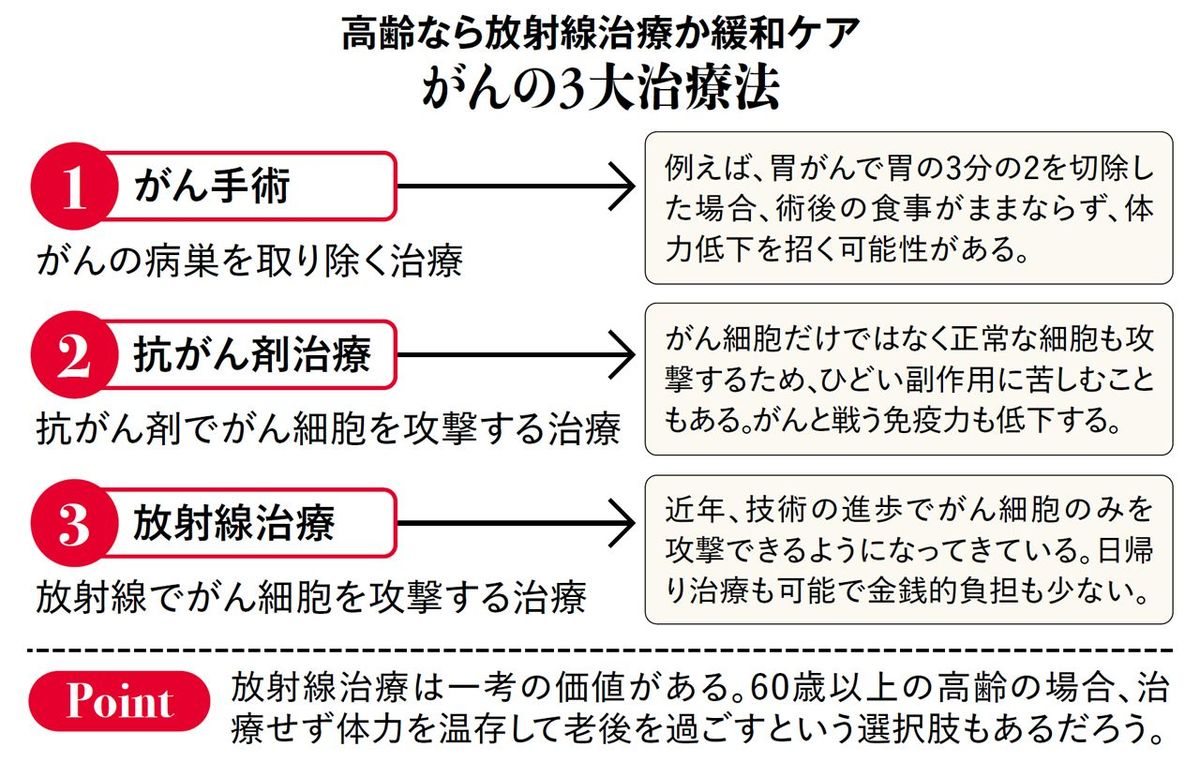

がんの根治を目指すなら、手術、薬物療法、放射線療法の「3大療法」が行われます。特に抗がん剤治療では、正常細胞も強いダメージを受け、ひどい副作用に苦しむケースが少なくありません。がんと戦うための免疫力が、かえって低下してしまうこともあります。

ちなみに、放射線療法も、がんのまわりの正常細胞まで傷つける、強い副作用を伴う治療法でしたが、最近では技術が発達し、「トモセラピー」のように、副作用を最小限に抑えられるようになってきました。

治療が終わった後に、がん治療に起因する苦しみが続くこともあります。例えば、がんの手術で胃を3分の2以上切除した結果、がんの病巣がきれいに取り除かれ、5年生存できたとしても、食事を満足に摂れなくなれば、低栄養状態のため体力が落ちて、予後の生活の質が失われてしまいます。

高齢者ががんの手術を受けると、そこで「健康寿命」が終わってしまうことも少なくないのです。

若いがん患者さんは、生き残るため、「苦しい治療に耐えて、がんを根治させる」という道を選ぶ人が多いでしょう。しかし、高齢のがん患者さんの場合、積極的な治療を選ぶ必要はありません。「がんと共存しつつ、最低限の治療にとどめる」という選択肢も「あり」だと、私は考えています。

そのほうが、がん治療で苦しむことはないし、健康寿命を保ちながら、最期まで自分らしく生きられるからです。ちなみに、私も65歳以降は、がんを発症したとしても、積極的な治療はしないつもりです。

■なぜ認知症を悲しむ必要がないか

間違い9 認知症になったら地獄

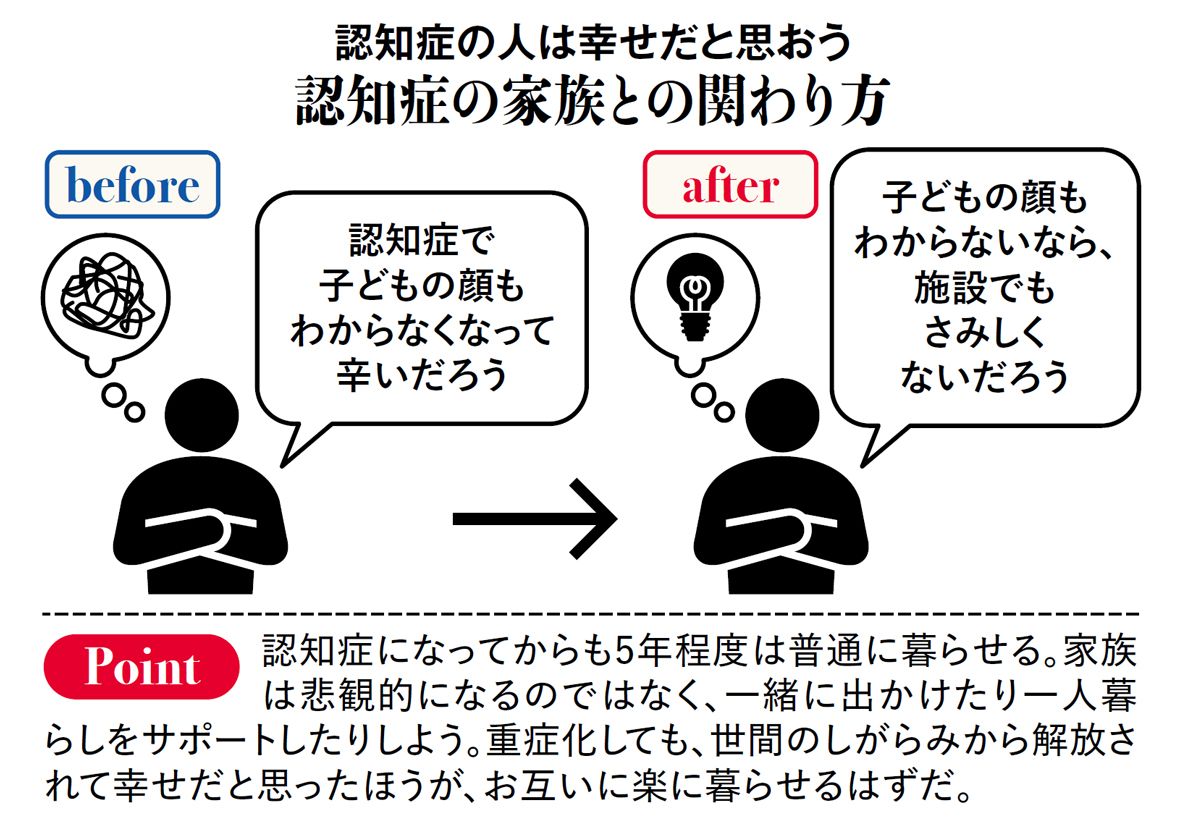

がんとともにいま、日本人に最も恐れられている病気が、高齢化に伴って急増している「認知症」でしょう。たしかに、進行すれば、家族の顔を見ても誰だかわからなくなったりするので、「人間が、人間でなくなってしまうのでは」と嘆いたり、絶望したりする認知症患者さんもいるかもしれません。しかし、そうしたとらえ方も、認知症に対する“誤った常識”が、独り歩きした結果と言えるでしょう。実は、認知症になるのは、「それほど不幸なことではない」と、私は考えています。

はじめにわかっていただきたいのは、誰でも「認知症になる」という事実です。高齢になれば、物忘れがひどくなったり、思考能力が鈍ったりします。実際に、私が勤務していた病院では、病理解剖をした85歳以上の人のほぼ全員に、「アルツハイマー型認知症」に特有の所見がありました。

つまり、85歳以上の人は、程度の差こそあれアルツハイマー型認知症と、推察されるわけです。認知症は、がんと同じように、人間にとって避けられない老化現象と言ってもいいでしょう。認知症になってしまったら、無駄に抗ったりせず、「宿命として受け入れ、余生を精一杯充実させる」という生き方も選択肢になると、私は思うのです。

実は、高齢者の認知症は、急速に進むケースがほとんどなく、アルツハイマー型認知症の場合、発症から5年くらいは、通常通りの生活を送れるのです。例えば、米国の「名大統領」と呼ばれたロナルド・レーガン氏も、退任後にアルツハイマー型認知症だと明らかになりましたが、大統領在任中に発症していたと言われています。

皆さんは、「認知症患者さんに一人暮らしをさせる」と言えば、「危険ではないか」と疑問に思うかもしれませんが、軽い認知症であれば、独居のほうが悪化しにくく、元気に日常生活を過ごせる可能性が大きいのです。一人暮らしでは、自分で家事をこなしたり、家計を管理したりしなければならないので、心身をフル稼働させるからです。

自分で買い物に行ったり、病院に通ったりすることで人と交流すれば、脳も活性化されます。見守りは欠かせませんが、日常生活に支障がなければ、認知症患者さんには、できるだけ一人暮らしをすすめましょう。

認知症がたとえ進行してしまっても、悲しむことはありません。意外かもしれませんが、私が勤務していた高齢者専門の医療機関では、末期の認知症患者さんたちはいつも機嫌が良く、ニコニコしていたことが印象的でした。おそらく世間体などのしがらみから解放され、悩み事がなくなるので、幸福感に包まれているのでしょう。

ただし、末期の認知症患者さんの場合、ケアの負担が大きいので、自宅で患者さんと一緒に住んでいるご家族は、無理をしないで、スキルやノウハウを備えた介護のプロに頼ってください。

間違い10 大学病院であれば安心安全

日本人の大半は、「大学病院」と言えば、「優秀なスタッフ、設備が揃っていて、最善の高度医療を提供してくれる」と、期待しているのではないでしょうか。しかし、残念ながら、それは大いなる“誤解”です。

大学病院は、原則として循環器内科、脳神経外科、精神科といった診療科の「専門医」の集合体。心臓のカテーテルなら循環器内科、脳卒中の手術なら脳神経外科といった具合に、年代から始まった「臓器別診療」を行うのが基本スタイルです。

専門医はもちろん、専門領域には詳しいのですが、専門外の領域には疎い人がほとんど。言い換えれば、大学病院は、特定の部位や病気を治療するのは得意だが、患者さんを“人間全体”で診るのは苦手だという医者ばかりになってしまったのです。

大学病院は、巨大組織であるがゆえの弊害も少なくありません。分業が進みすぎて、点滴や採血は看護師、検査は技師に任せきりにするので、担当の患者さん自身のこともよくわからない医師が大勢います。さまざまな診療科がある総合病院なのに、診療科同士の交流が少なく、連携も不十分。だから、複数の病気を併発した患者さんが、同じ院内なのに、診療科を「たらい回し」にされるといった現象も起こるわけです。研修医の教育機関、先進医療の研究機関でもあるため、実は、「経験の乏しい新米医師が新薬を投与する」といった、リスクの高い治療も行われています。

■有名大学病院より近所の「名医」を

若い患者さんの場合は、病気の完治を目指すために、大学病院で高難度の先進医療にトライするといった選択をしてもいいでしょう。しかし、高齢の患者さんには、大学病院は適していません。高齢者の場合、複数の病気を抱えているケースが多く、全身状態の良し悪しも個人差が大きいので、一人ひとりに応じた総合診療が求められるからです。

そこで、高齢の患者さんなら、高齢者医療の経験が豊富で、話をよく聞いてくれる、地域の「かかりつけ医」を見つけましょう。

例えば、薬物療法では、患者さんとしっかり向き合わない大学病院の医師の場合、検査データの数値しか見ないので、データを“正常値”にするための「多剤投与」に走りがちです。正常値は“平均値”でしかありません。すると、薬の副作用が強くなり、検査データが改善しても、患者さんの体調が悪化するケースがよくあります。一方で、いいかかりつけ医なら融通がききやすく、「薬を飲んだら体調が悪くなった」と伝えれば、薬の量を減らしてもらいやすいでしょう。

※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年6月14日号)の一部を再編集したものです。

----------

精神科医

1960年、大阪市生まれ。精神科医。東京大学医学部卒。ルネクリニック東京院院長、一橋大学経済学部・東京医科歯科大学非常勤講師。2022年3月発売の『80歳の壁』が2022年トーハン・日販年間総合ベストセラー1位に。メルマガ 和田秀樹の「テレビでもラジオでも言えないわたしの本音」

----------

(精神科医 和田 秀樹 構成=野澤正毅 撮影=宇佐美雅浩 図版作成=大橋昭一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

注意されても、酒もタバコもやめなくていい…和田秀樹が「医者の言いなりでは人生を損する」と説く理由

プレジデントオンライン / 2024年6月29日 10時15分

-

【がん治療】欧米で広く取り入れられる、直ちには切らない「監視療法」 日本では国民皆保険制度で手術費用が安く「切りましょう」が基本に

NEWSポストセブン / 2024年6月23日 10時59分

-

「食生活のせい」「家系のせい」と決めつけないで…がんができる「最大の要因」とは【医師が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月19日 10時0分

-

「喫煙率が下がっても肺がんが増えているからタバコは悪くない」は大間違い…多くの人が知らない喫煙のリスク

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 9時15分

-

新薬ができた!効果に期待するも実態はまるで「竹槍」…現役医師が語る「認知症治療の裏側」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 7時30分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください