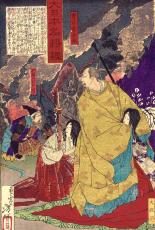

「極悪の欲情が秀吉の全身を支配した」と書かれる女好き…秀吉が信長の姪・茶々を側室にした跡継ぎ以外の目的【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 8時15分

■「どうする家康」も“茶々の覚醒”で盛り上がった

大河ドラマ「どうする家康」で、成長した茶々(のちの淀殿)が登場し、話題を集めています。同ドラマにおいて、少女時代の茶々を演じるのは、白鳥玉季さん13歳。その演技に「目の演技、うまかったな」「茶々の演技にゾクッとしました」「もっと見たい」と絶賛の声が集まっているのです。成長した茶々を誰が演じるのか、白鳥さんの演技が凄かっただけに、大物女優を茶々役として出演させないと視聴者が納得しないのではとの声があがるほど。

今後の展開が期待されるところですが、「秀吉が茶々を側室にした理由」との本題に入る前に、茶々とはどのような女性だったのか、基礎知識を確認しておきましょう。

茶々が生まれた正確な年は分かっていませんが、父は北近江(滋賀県北部)の戦国大名・浅井長政。母は、織田信長の妹・お市の方です。しかし、浅井長政は、天正元年(1573)、信長によって攻め滅ぼされてしまいます。長政の妻・お市と茶々を含む娘3人は、小谷城を出て、織田家のもとに引き取られることになります。その後、茶々にとって伯父に当たる信長は、本能寺の変(1582年)で自害。その後、お市の方は、織田重臣の柴田勝家に再嫁することになるのです。

■16歳になるまでに両親が自刃したという壮絶な生い立ち

ところが、勝家は羽柴(豊臣)秀吉と対立、賤ヶ岳の合戦で敗れたことにより、居城・越前国北之庄城(福井県福井市)で自害して果てました。お市も、勝家と運命を共にします(1583年)。義父と母は亡くなりますが、茶々と妹たちは脱出し、諸説ありますが、秀吉の庇護下に置かれたと思われます。

茶々は一説によると、永禄10年(1567)生まれと言われますが、その説に従うとすると、この時、16歳。今で言うと、高校1年生の年齢です。その年齢に至るまでに、実父・実母、義父を争いのなかで失う経験をするという凄まじい体験をしたことになります。波瀾(はらん)万丈という言葉が月並みに聞こえてしまいます。

その後の茶々の運命を考えても、そうです。天正16年(1588)頃、茶々は秀吉の側室になるのです。自らの母と義父を直接的ではないにせよ、死に追いやった男の妻となったのでした。

■母・お市と義理の父を死に追いやった秀吉の側室に

では、ここで視点を変えて、秀吉はなぜ茶々を側室としたのでしょうか。私は、理由は複数あると思っています。まず、1つ目は、秀吉が子供になかなか恵まれなかったことです。ご存知のように、秀吉には「おね」(北政所)という正室がいましたが、2人の間に子供はいませんでした。天下人たらんとする秀吉。何としても、男子をもうけて、その子に跡を継がせたいという願望を持っていたのではないでしょうか。そのこともあって、秀吉は茶々を側室にしたのだと思います。茶々は20代前半とまだ若かったことも大きかったでしょう。

秀吉には、茶々の他にも多くの側室がいましたが、それは、秀吉が単に女好きで性的快楽を求めただけというよりは、前述の理由があったと考えられます。茶々は、第一子の男児(鶴松)を産んで早くに亡くした後、文禄2年(1593)に、秀吉の後継者となる秀頼を産んだとされますので、秀吉の期待に応えたと言えましょう。

秀吉が茶々を側室にした理由の2つ目は、秀吉が女好きであったことにもあると思います。秀吉は養子となった甥の豊臣秀次に、訓戒状(1591年12月)を与えていますが、そこには「茶の湯・鷹狩・女ぐるい(狂い)などは、秀吉の真似をしてはならぬ」との文言があるのです。秀吉は自らのことを女狂い=女好きだと思っていたということになります。

■宣教師フロイスは「秀吉は野望と肉欲が激しい」と記した

秀吉は「屋敷の外で、みだりがましく、女狂いをしたり(中略)人目のはばかるところへ、やたらと出入りすることのないように」とも諭しているのです。裏を返せば、秀吉はそういったことをしていたとも取れる一文です。戦国時代に来日し、信長や秀吉とも会見した宣教師ルイス・フロイスはその著書『日本史』において、秀吉のことをこう評しています。

これは、フロイスのキリスト教的な倫理観念に基づいた評言であり、不正確とする見解もありますが、前述の秀吉の訓戒状と照らし合わせて考えてみると、やはり、秀吉は女好きであったのではと思えてきます。

さて、秀吉が茶々を側室にした3つ目の理由は、茶々が織田信長の姪であったことも大きいのではないでしょうか。秀吉は、尾張中村で百姓をしていた父母のもとに天文6年(1537)に生まれたといわれています(生年・出生については諸説あり)。

■茶々に執着したのは百姓の出というコンプレックスからか

フロイス『日本史』には、秀吉の言葉として「皆が見るとおり、予(秀吉)は醜い顔をしており、五体も貧弱だが、予の日本における成功を忘れるでないぞ」というものを載せています。また、『徳川実紀』(江戸幕府が編纂した徳川家の歴史書)には、大坂に入った徳川家康に対し、秀吉が次のように語ったとの記述があります。

自嘲気味の発言ではありますが、秀吉は本音を語ったと見ることもできましょう。この発言から、推測するに、秀吉には生まれや経歴に対して、コンプレックスがあったと思われます。また「皆が見るとおり、予(秀吉)は醜い顔をしており、五体も貧弱だが、予の日本における成功を忘れるでないぞ」との言葉からは、劣等感と共存しつつも、出世街道を駆け上ったことによる強烈な自負心を窺うこともできるでしょう。

出自と経歴に劣等感を持っていた秀吉。それを埋め合わせ、しかも諸大名を畏服させる1つの手段が、あの信長の姪・茶々を側室に迎えることだったのではないでしょうか。

■茶々の他にも主君信長の娘・三の丸殿を妻にしていた

秀吉は、信長の娘(三の丸殿)や、名門・京極氏の娘(竜子)なども側室にしていますが、それも同様の理由があったと思われます。側室選びには、政略的な意味合いも多分にあったのです。

ちなみに、信長の娘・三の丸殿(母は、信長の子・信忠の乳母、崇源院)については、生年など詳しいことは分かりません。信長の死後、蒲生氏郷に引き取られて、その後、秀吉の側室になったようです(氏郷の養女となったか)。秀吉の側室にいつなったのかという確かなことは分かりませんが、父・信長が亡くなった頃には、まだ幼かったと考えられるので、茶々の方が早く秀吉の側室になったと思われます。

秀吉が晩年に催した、いわゆる醍醐の花見(1598年)の際、三の丸殿は、側室の中で、三番目の序列だったとのことです。以上のことから、秀吉が茶々を側室にしたのは、後継者をもうけるため、女好き、政略的意味合いと複合的な理由があったと推測できるでしょう。

※主要参考文献一覧

・桑田忠親『桑田忠親著作集 第5巻 豊臣秀吉』(秋田書店、1979)

・服部英雄『河原ノ者・非人・秀吉』(山川出版社、2012)

・藤田達生『秀吉神話をくつがえす』(講談社、2007)

・渡邊大門『秀吉の出自と出世伝説』(洋泉社、2013)

・濱田浩一郎『家康クライシス 天下人の危機回避術』(ワニブックス、2022)

----------

作家

1983年生まれ、兵庫県相生市出身。歴史学者、作家、評論家。姫路日ノ本短期大学・姫路獨協大学講師を経て、現在は大阪観光大学観光学研究所客員研究員。著書に『播磨赤松一族』(新人物往来社)、『超口語訳 方丈記』(彩図社文庫)、『日本人はこうして戦争をしてきた』(青林堂)、『昔とはここまで違う!歴史教科書の新常識』(彩図社)など。近著は『北条義時 鎌倉幕府を乗っ取った武将の真実』(星海社新書)。

----------

(作家 濱田 浩一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

晩年の豊臣秀吉の狂気がよくわかる…一度は跡継ぎと認めた甥の秀次とその家族に対する酷すぎる仕打ち

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分

-

「信長の命令に逆らえず、泣く泣く応じた」は間違い…徳川家康が正妻と嫡男に自害を命じた本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年7月13日 8時15分

-

「豊臣秀頼は本当に秀吉の実子だったのか」女性に囲まれていた秀吉が50代になって急に子宝に恵まれる不思議【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 7時15分

-

秀吉の中国大返しは偶然ではない…驚異の段取り力で信長が討たれるストーリーを想定し情報網を張っていた説

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 8時15分

-

本能寺の変は決して無謀なクーデターではなかった…明智光秀の計画を狂わせた2人の武将の予想外の行動

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 10時15分

ランキング

-

1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」

日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分

-

3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分

-

4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

-

51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください