「これをやると必ず命を縮める」300年のロングセラー古典が断言する「それでもやってしまう」本当の理由【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 10時15分

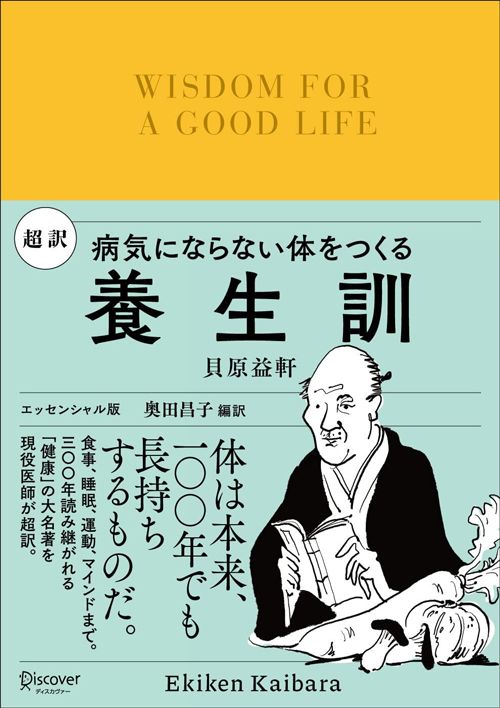

※本稿は、貝原益軒『病気にならない体をつくる 超訳 養生訓』(奥田昌子編訳・ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

■知恵を得るには長生きせねばならぬ

若いうちは衝動に駆られやすく、知恵も足りない。歴史を知らず、社会の変化にも慣れていない。勘違いして、あとになって悔やむことも多いし、物事の筋道も人生の楽しみもわかっていない。

長生きすれば毎日のように新たな発見があり、できなかったことができるようになる。こうなって初めて学問や知識を深めることができるのだ。だからこそ養生に努め、何としても長生きしなければならない。養生の道を極めようと固く心に誓えば、寿命は延ばせる。

(巻第一 総論上)

■健康長寿は金儲けや立身出世よりたやすい

金儲けや立身出世を夢見て人に媚びたり、神仏にすがったりする人は多い。一方、健康長寿を目指して養生に努める人はめったにいない。金儲けや立身出世には他人の力が関わるから、自分だけでどうにかなるものではなく、頑張ってもたいていはうまくいかない。これに対して無病息災は自分の体のことなので、その気になれば実現しやすい。

手に入れにくいものを追い求め、手に入れやすいものに目を向けないのは愚かなことだ。そもそも、たとえ地位や名声を得ても、病気がちで短命だったら何にもならない。

(巻第一 総論上)

■欲に負けると長寿の道を踏みはずす

体は本来、100年でも長持ちするものだ。それを、欲をいっとき我慢しなかったことで壊してしまうのは、あまりにももったいない。

末永く安泰で長生きしたいと思ったら欲求に流されてはならない。欲にまかせるか、欲をこらえるかが、長命と短命の分かれ道である。

(巻第二 総論下)

■怠惰なキリギリスより勤勉なアリであれ

養生は若くて体力があるうちから始めるとよい。若さにまかせて不摂生をしていた人が高齢になって初めて養生するのは、贅沢三昧していた金持ちが破産して、慌てて倹約に努めるのに似ている。高齢になってからでも養生するのに越したことはないが、効果は劣る。

(巻第二 総論下)

■自分に嘘をつくな

悪いこととわかっているのにやめられないのは、本気で悪いと思っていないからだ。いわば気持ちに嘘がある。自分に嘘をついてはならない。

(巻第二 総論下)

■我慢できないのは心が弱いからではない

「食べすぎてはいけないことは誰でも知っている。でも、我慢するのは大変だから、つい食べてしまうのだ」と言う人がいる。私はそうではないと思う。そういう人は養生のことをよく理解できていないのだ。

池に落ちれば溺死する。火に入れば焼死する。毒を飲めば中毒死する。こんなことは誰だって知っているから、自分から水に飛び込んで死ぬ人はいない。わざわざ危険なことをするのは、危険だとわかっていないからだ。愚かなことである。養生についてよく理解していれば、欲求のままに好き放題するはずがない。

(巻第二 総論下)

■体は中と外からむしばまれる

病気の原因は、体の中にも外にも存在する。体内で生まれる原因には、食事、色事、睡眠などに対する7つの欲求と、喜怒哀楽を含む7つの感情がある(*)体の外から影響を及ぼすのは、風、寒さ、暑さ、湿気などの生活環境である。

行きすぎた欲求と感情を抑え、悪い環境を避けることだ。そうすれば健康でいられる。

(巻第一 総論上)

* 強い怒りや悲しみ、恐怖などの感情は、それ自体がストレスとなって自律神経のバランスを乱し、心拍数や血圧の上昇、胃腸症状を招くことがわかっている。

■栄養を与えすぎると体が弱る

人は食事をして体の外から栄養を取り入れているが、栄養が過剰になると、体の中の生命力が負けてしまう。植物で考えてみてほしい。肥料を与えすぎると、根から水分が染み出して根がしおれる。

水をやりすぎれば根が腐る。人も同じである。食べすぎなければ体に備わった生命力が養われ、寿命が延びて天寿をまっとうできるのだ。

(巻第一 総論上)

■楽は苦の種、苦は楽の種

美食や色事をむさぼると、しばらくは気分がよくても、のちに体を損ない、長く苦しむことになる。これが嫌なら、手っ取り早く楽しめるようなことは控えるべきだ。最初に楽をして後で苦労するか、最初に苦労して後で楽をするかということである。養生も同じで、欲求と感情を抑えれば、のちに必ず幸福になれる。

(巻第二 総論下)

■怒りと欲求は養生の大敵である

人の感情のうち、最も健康をむしばむのが怒りと欲求である。怒りは心を焼き、欲求は心を溺れさせて、いずれも気力と体力を奪い去る。慎重にコントロールしたい。

(巻第二 総論下)

■心は静かに、体は動かせ

心はいつも静かにし、体はいつも動かすのがよい。一日中座っていると病気になる。長時間立ったままとか、歩きっぱなしもよくないが、長時間寝ていたり、座っていたりするのは最悪だ。

(巻第五 五官)

■養生は健康な胃腸から始まる

人は食べたものを胃腸で消化し、栄養を全身に送って命を繋いでいる。植物が土から養分を吸って成長するようなものだ。だから養生を志す人は、まず胃腸の調子を整えることが欠かせない。

(巻第三 飲食上)

■食事は諸刃の剣

食事は生活の中で最も大切なものであり、飲まず食わずでは半日ももたない。けれども同時に、食への欲求は非常に強い。気のおもむくままに食べたり飲んだりしたら必ず胃腸を壊し、病気になって命を落とす。

(巻第三 飲食上)

■脂っこいものを控え、肉は少しだけにせよ

食事はあっさりした味つけにして、しつこくて脂っこいものは控えることだ。生ものや冷えたもの、固いものを避け、吸い物は一品、おかずは一、二品にするとよい。肉は一種類のみの一品とし、吸い物に肉を入れたら、おかずには肉を使わない。肉は胃にもたれるため、たくさん食べてはならない。

(巻第三 飲食上)

----------

本草学者、儒学者

江戸時代の本草学者、儒学者。50年間に多くの著述を残し、経学、医学、民俗、歴史、地理、教育などの分野で先駆者的業績を挙げた。

----------

----------

内科医

京都大学大学院医学研究科修了。京都大学博士(医学)。医学部卒業後、博士課程に進み基礎研究に従事。生命とは何か、健康とは何かを考えるなかで予防医学の理念にひかれ、健診ならびに人間ドック実施機関で30万人近くの診察/診療にあたる。海外医学文献と医学書の翻訳もおこなってきた。現在は産業医を兼務し、ストレス対応を含む総合診療を続けている。愛知県出身。著書に『欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」』『日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつくりかた』(ともに講談社ブルーバックス)、『内臓脂肪を最速で落とす』(幻冬舎新書)、『日本人の病気と食の歴史』(ベスト新書)など多数。

----------

(本草学者、儒学者 貝原 益軒、内科医 奥田 昌子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

夏バテで老化が加速?疲れをためない・長引かせない体をつくる夏の養生法

ハルメク365 / 2024年7月18日 16時0分

-

これほど健康にいい食べ物はない…高血圧、糖尿病、心不全の持病持ちの医師(64)が年に200回食べているモノ

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 10時15分

-

「大好きなラーメンとお酒」やめられないナゼ 絵本作家が糖尿病と診断されるまで暴飲暴食

東洋経済オンライン / 2024年7月4日 15時0分

-

断食ダイエットはむしろ「ポッコリお腹」になる…「スラっとした中高年」になるための最強習慣4つ【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月1日 17時15分

-

【SNSフォロワー22万人超の漢方家が教えます】胃腸を整えて弱ったメンタルと体を元気にする食べ方・暮らし方がわかる書籍『胃腸をあたためると心の不調が消える』発売

PR TIMES / 2024年6月27日 15時15分

ランキング

-

1去勢された「宦官」は長寿集団だった…女性の寿命が男性よりもずっと長い理由を科学的に解説する

プレジデントオンライン / 2024年7月18日 8時15分

-

2結婚相談所は知っている「いつまで経っても、結婚できない男女の“意外な問題点”」

日刊SPA! / 2024年7月18日 15時50分

-

3iPhoneは「128GB」か「256GB」どちらを買うべきですか?【スマホのプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月16日 21時25分

-

4ロシア軍の対空ミサイルを「間一髪で回避」ウ軍のドローンが“マトリックス避け”を披露 その後反撃

乗りものニュース / 2024年7月17日 11時42分

-

51日5分で二重アゴ&首のシワを解消!魔法の顔筋トレ「あごステップ」HOW TO

ハルメク365 / 2024年7月17日 22時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください