愛子さま、佳子さまの「将来の年収」を左右する…「女性皇族は結婚後も皇族残留案」の抜群のメリット

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 9時15分

■国会で「皇族減少対策」の議論スタート

安定的な皇位継承を確保するため、国会決議に基づいて設けられた有識者会議から以下の2つの案を同時に採用することが提案され、国会で各党の議論が始まった。これは、悠仁さまに男子がいなかった場合も念頭にしたものだ。

②旧宮家養子案:皇族が旧宮家の子を養子にする

単なる政府与党の案でなく、国会が自ら設置を求めた諮問会議による提案であって、軽々に扱うべきものでない。ただ、マスコミがきちんと解説しないので、素晴らしい構想なのに、議論の経緯や具体的な状況を前提にしない浅はかな議論が横行して困ったものである。

前回記事〈「愛子天皇」は選択肢に入っていない…「旧宮家男子を養子に」という政府の皇族確保策が妙案である理由〉で「旧宮家養子案」について詳しく解説したので、今回は「単独残留案」について具体的に詳細を解説したい。

■「女性宮家」は小室家騒動で立ち消え

野田佳彦内閣(2011年9月~2012年1月)のときに、女性宮家という案が話題になった。眞子さま・佳子さま・愛子さまらを当主にした宮家を創設して、夫や子も皇族にしようというものだった。

当時、「彼女たちがもし、疑問がある男性と結婚したいと言ったら困る」と私たちが指摘したら、推進派の人たちは、「皇室の女性たちは常識があるし、宮内庁にも調査能力があるから心配する必要はない」と言った。

ところが、眞子さまと小室圭氏の婚約予定が公表されたあと、小室家のスキャンダルが出た。皇族の良識も宮内庁の調査能力も幻だった。もし、野田内閣が続いて、女性宮家が実現していたら小室圭氏はいまごろ「殿下」になっていただろう。

そこで風向きが変わり、女性宮家案は力を失い、女性皇族のみが皇室に残る「単独残留案」にシフトしたのだから、野田元首相が女性皇族の結婚相手を皇族にしたがるのは、反省がない無責任な態度だ。

■和宮は結婚後も皇族であり続けた

政府の有識者会議が2021年12月に公表した報告中で「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること」に関する部分を要約すると以下の通りである。

内親王・女王は結婚後も皇族の身分を保持することは、江戸時代に和宮(第120代仁孝天皇の皇女)が、第14代将軍家茂との結婚後も皇族のままで、家茂が皇族となることもなかった歴史と整合している。

また、女性皇族に結婚後も皇族の身分を保持していただくと、女性皇族が現在担っておられる公的活動が継続的に行われ、行事や団体などの継続的発展のためにも望ましい。

こういう制度を導入すると、皇位継承資格を女系に拡大することにつながるのではないか、という反対意見があるが、その女性皇族の子は皇位継承資格を持たず、配偶者と子は皇族という特別の身分を有しない、とすれば問題は生じない。

■皇族として残るかどうかは本人の自由に

ただし、現在の内親王・女王殿下方は、結婚後は皇族の身分を離れる制度(皇室典範第12条)の下で育ってこられたので、結婚後に皇族として残るかどうかは本人に選択させたらいい。

対象となるのは、未婚である愛子さま(22)、佳子さま(29)、それに三笠宮家の彬子さま(42)、瑶子さま(40)、それに高円宮家の承子さま(38)の5人であるが、政策的に愛子さま、佳子さまに限定することは考えられる。

それでは、愛子さまや佳子さまがこの制度を利用される場合とされない場合に、どうなるのかシミュレーションしてみよう。

これまでの制度のもとで結婚される場合は、皇室会議の承認などはいらない。眞子さんは辞退されたが、一時金として1億数千万円が支給され、結婚相手の籍に入られる。

氏(姓は法律用語ではない。戸籍法では氏名が規定されているが、皇族は戸籍法の適用外なので戸籍法上の氏はない)は、これまでの例によれば結婚相手の氏を名乗るが、家庭裁判所の許可を取って、新しい氏にすることは可能だ。たとえば、佳子さまが「秋篠」を名乗られるとか、愛子さまが雅子さまの旧姓である小和田姓を選択することも可能だろう。

■新たな宮家を創設することも可能

結婚後も単独で本人のみ皇族でおられる場合は、新しい制度になるので、皇室典範の改正ないし特別法とそれに基づく法令で規定することになる。

愛子さまは順当には敬宮愛子内親王、佳子さまは秋篠宮佳子内親王のままだ。ただし、新たな宮家を立てることも可能ではある。三笠宮家の次男・宜仁親王が、独身のまま桂宮家を創設したように、家族は皇族にしつつ、愛子さまや佳子さまを家長とする宮家を創設することは可能だ。

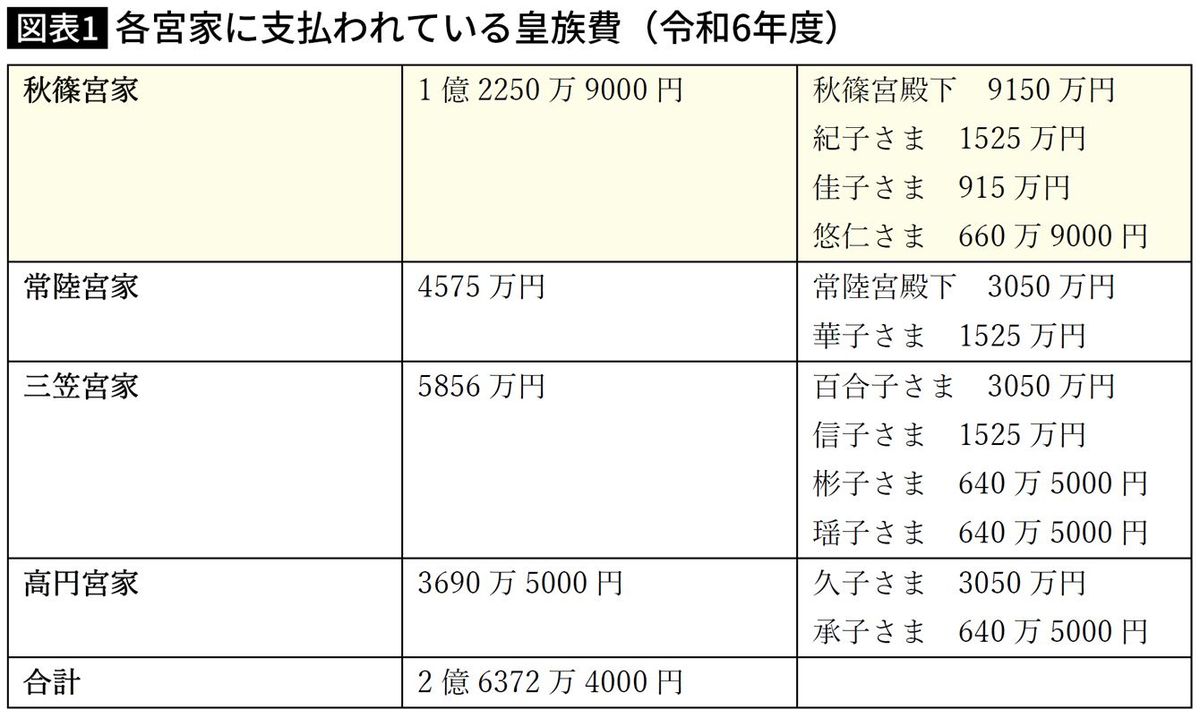

このことは、生計費用をどのように支出するかにも関係してくる。皇室を離れる一時金は支給されない。従来、皇族の私生活を支える費用は、各皇族には毎年皇族費(令和6年度の総額は2億6372万4000円)が支払われるが、天皇・皇太子とその家族は内廷費と呼ばれる特殊な会計で支払われ、1996年度以降は毎年3億2400万円と定められている。

令和になるとき、上皇陛下ご夫妻と天皇ご一家のほかに、秋篠宮皇嗣殿下の費用も内廷費から支出する案もあったが、引き続き皇族費の形で、独立して支給することになった。

■愛子さま、佳子さまには1525万円? 3050万円?

ただし、常陸宮・三笠宮・高円宮各宮家の当主には3050万円なのを、従来の皇太子殿下の費用とほぼ同額ということで、秋篠宮皇嗣殿下には3倍の9150万円が支払われるようにした。

加えて、秋篠宮・常陸宮妃殿下と三笠宮の一員だが独立した家計をお持ちの信子妃には1525万円、成人した佳子内親王には915万円、三笠宮彬子女王・瑶子女王には、ひとり640万5000円が支払われている。未成年の悠仁親王には、これまでは305万円が支払われていたが、今年の9月に成年をむかえられると佳子さまと同額となり、日割り計算になるので660万9000円となる。

もし、愛子さまや佳子さまが結婚後も皇室に残られるなら、原則は三笠宮信子さまと同じ1525万円となるが、各宮家の長と同じ3050万円になる可能性もあるし、その中間の金額とするのかもしれない。ただし、夫や子どもには、直接には支給されない。

■皇室施設に家族で住むことは問題ない

お住まいについても考えてみたい。現在、上皇ご夫妻、秋篠宮家、三笠宮家は赤坂御用地にお住まいで、常陸宮は渋谷区に御所を持たれ、三笠宮信子さまはご体調の問題があって千鳥ヶ淵近くの旧宮内庁長官公邸にお住まいだ。

愛子さまや佳子さまが結婚後も皇族のままの場合、赤坂御用地のどこかにお住まいになるか、旧高松宮邸などほかの皇室施設、公務員住宅などを転用する、民間の住宅を買うか借り上げるといった選択肢がある。愛子さまの場合は、皇居内の御所に同居ということもあり得ないわけではないが、前例がなく常識的ではない。

いずれにせよ、皇室施設内に夫や子が住むことは問題ない。かつては、女性公務員が民間人の夫などと公務員住宅に住むのは難しかったが、現在では問題ないし、議員宿舎にもさまざまな職業の女性議員の夫が住んでいるから同じことだ。

愛子さまや佳子さまの夫が、公務の海外出張についていけるかだが、首相夫人などの場合と同じだ。ただ、首相夫人でも田中角栄や村山富市の夫人は表に出ず、かわりに娘が代行していたわけで、柔軟に対処可能だ。

また、愛子さまや佳子さまの結婚に皇室会議の承認がいるかはグレーゾーンだ。夫が新たに皇族になるわけでないので不要とも、皇族の配偶者だから必要とも考えられる。

■結婚相手の高すぎるハードルを下げられる

この単独残留案の対象に、三笠宮家や高円宮家の王女たちを入れるかどうかだが、私は入れるべきだと思う。彼女たちがなかなか結婚されないのは、結婚して宮家をなくしてしまうのは亡き父親の思い出がゆえに辛い、というのが理由かもしれない。そこで、単独残留が可能になれば、少なくともその懸念は解消される。たとえ皇室の一員としては向いていなくとも、生涯の伴侶としては良いという男性を見つけやすくなると思う。

それは愛子さまや佳子さまでも同じで、結婚相手も皇族になる場合よりは、選択肢の幅が広がるだろう。

また現在の制度では、眞子さんについて小室氏が米国司法試験に合格するまではとくに心配されたように、平均的な収入の男性との結婚では、元皇族としての品格が維持できないという懸念もある。しかし、単独残留案では女性皇族に1500万円から3000万円の収入が保証され、住居も与えられるのであるから、逆の意味で選択を広げられる。

その意味で、愛子さまもさることながら、佳子さまの結婚に新しい制度が間に合わせるべきだ。愛子さまが皇室に残留されると両陛下、とくに体調に不安のある雅子さまにとって心強いという効果があり、佳子さまの場合には、悠仁さまが即位されたあと、ちょうど英国のチャールズ国王に対するアン王女のような役割を期待できるメリットがある。

■皇室という存在はコストをかける価値がある

皇族が増えるとコストは上昇する。しかし、一人ひとりの皇族にかかる費用より、都内の一等地にある皇居などの施設や宮内庁の組織の維持費など、皇族の人数にかかわりなくかかる費用のほうが格段に大きい。

それでも、国民統合のためにも対外的な威信においても皇室という存在にコストをかける値打ちはあるし、皇族数維持のための微々たるコストを節約するのは筋違いだと思う。

また、新制度が採用されたとして、その子どもや孫に皇位継承権を持たせたほうがよいかは、何よりも悠仁さまの子どもがどうなるかにかかっている。男子が何人も生まれたら必要性は少なくなるだろう。

もし男子がいなければ、男系男子継承を守って旧宮家からの養子の子孫とするのが順当だが、その時代の国民の判断として、女帝も女系もよいことにした場合には、悠仁さまの女子がいれば最優先、次いでもし佳子さまが結婚後も皇室に残られたらその子孫、次に愛子さまの子孫、という順番になる。

■皇統断絶よりはどの案も「ベター」

悠仁さま、愛子さま、佳子さまという上皇陛下の3人の孫の子孫がいなくなる可能性も何割かはあるのだから、たとえ女系継承の可能性を認めた場合にも旧宮家の子孫を「予備軍」として準備する必要があることを、女系派の人たちも無視しないでほしい。

現役皇族が誰もいなくなった場合に「元皇族の復帰は憲法違反だから、天皇制は終わりにしろ」と言うのは突飛な憲法解釈だし、皇室の歴史を無視した正統性に欠ける考え方だ。

さらに言えば、現役皇族に誰もいなくなった場合、小室圭・眞子夫妻に子どもができたら皇位継承候補とする可能性も皆無ではない。

皇統断絶よりはどのような案も「ベター」である。継承問題が具体的になるのは、悠仁さまのお子さまの状況が確定する20年後、つまり2045年ごろであり、さらに実際の継承は21世紀最終盤なのだから、現在の好感度でなく、その時点での妥当性が高い選択ができるように柔軟な制度にしておくほうが良いだろう。

----------

歴史家、評論家

1951年、滋賀県生まれ。東京大学法学部卒業。通商産業省(現経済産業省)入省。フランスの国立行政学院(ENA)留学。北西アジア課長(中国・韓国・インド担当)、大臣官房情報管理課長、国土庁長官官房参事官などを歴任後、国士舘大学大学院客員教授を務め、作家、評論家としてテレビなどでも活躍中。著著に『令和太閤記 寧々の戦国日記』(ワニブックス、八幡衣代と共著)、『日本史が面白くなる47都道府県県庁所在地誕生の謎』(光文社知恵の森文庫)、『日本の総理大臣大全』(プレジデント社)、『日本の政治「解体新書」 世襲・反日・宗教・利権、与野党のアキレス腱』(小学館新書)など。

----------

(歴史家、評論家 八幡 和郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

小室圭さん眞子さん夫妻、悠仁さまの成年式出席のため帰国か 小室佳代さんは「渡米以降一度も会っていない」と周囲に吐露

NEWSポストセブン / 2024年11月15日 7時15分

-

愛子さまの活躍を効果的にアピールできない宮内庁のジレンマ「秋篠宮家の情報はホームページでわかりやすくまとめられているのに…」

NEWSポストセブン / 2024年11月2日 7時15分

-

「頼りになる存在」佳子さま、姉・小室眞子さんとの“姉妹愛”から考える結婚後も皇室に残る可能性

週刊女性PRIME / 2024年10月27日 21時0分

-

石破首相誕生は「マシな結果」だった…皇室研究家が名指しする「愛子天皇」即位の道を開くキーパーソンの名前

プレジデントオンライン / 2024年10月24日 9時15分

-

「愛子天皇」は選択肢に入っていない…「旧宮家男子を養子に」という政府の皇族確保策が妙案である理由【2024編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年10月17日 17時15分

ランキング

-

1500万円を1年間預けるなら、どの銀行に預ける?おすすめの定期預金【2024年11月】

オールアバウト / 2024年11月15日 19時30分

-

2飛行機で隣の席に“ニオイのキツい人”が来たらどうする?「驚きのトラブル」に遭遇した体験談

日刊SPA! / 2024年11月15日 15時52分

-

3日本最後の「トロリーバス」いよいよ今月末に廃止…「本当に残念」「昔乗ったなあ」の声も!? “ほぼ電車”な激レア風景 立山でラストランイベントも

くるまのニュース / 2024年11月15日 20時25分

-

4玉木代表の不倫相手“元グラドル”を男性は絶賛、女性は同情…のワケ。「あふれ出るB級感に悲しみを感じる」

女子SPA! / 2024年11月15日 16時24分

-

5丸亀製麺の600円台で頼めるセットは? 公式おすすめ組み合わせ3選を紹介

ORICON NEWS / 2024年11月15日 18時9分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください