お客に焼かせる放置スタイルで、営業は3時間だけ…クセの強すぎる「オモウマいウナギ店」の知られざる秘密

プレジデントオンライン / 2024年6月2日 10時15分

■全国から客がやって来る異色のウナギ店

そのお店は遺跡のような風格があった。壁はしわしわのツタに覆われ、窓のフレームは錆びついている。ただし、柱に歪みはない。3階建の建物は真っ直ぐ地面に根を張っていた。

入り口のまわりは雑然としている。窓ガラスは取り外され、その前に、プラスチックのいけす、柄のついた網、「うな重 税込み 3000円」の看板。色落ちした木の板も置かれている。

ここは、群馬県太田市にあるうなぎ店「野沢屋本店」。浅草から特急で90分ほど下った東武伊勢崎線の太田駅、そこから徒歩3分の場所で大正3年(1914年)から営業を続ける老舗だ。

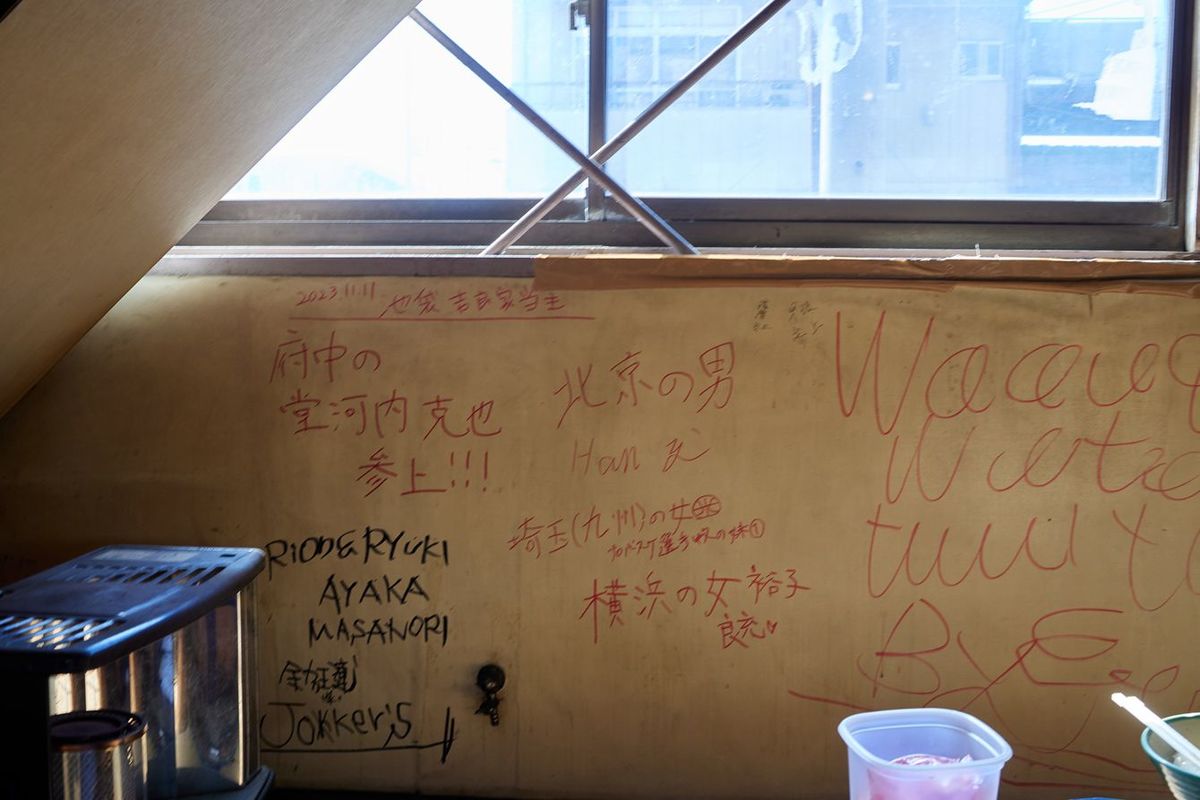

とある日の正午ごろ、スーツを着た若い男性の2人組が店の前で立ち止まっていた。話を聞いてみると「うなぎを食べたくて東京から来ました」という。別の日には、車いすに乗った40代の女性が夫と並んでいた。2時間車を走らせてきたとのことだ。理由は「どうしても店主に会ってみたくて」。

野沢屋本店が人を惹きつけるのには理由がある。それは、営業スタイルが独特だから。迫力のある店主との会話を楽しみながら、焼肉のようにうなぎを自分で焼く――。これが客の心を捉え、いまでは全国にファンを抱える店になった。

■75歳の店主がたどり着いたセルフスタイル

「おう、若大将。よく来たな!」

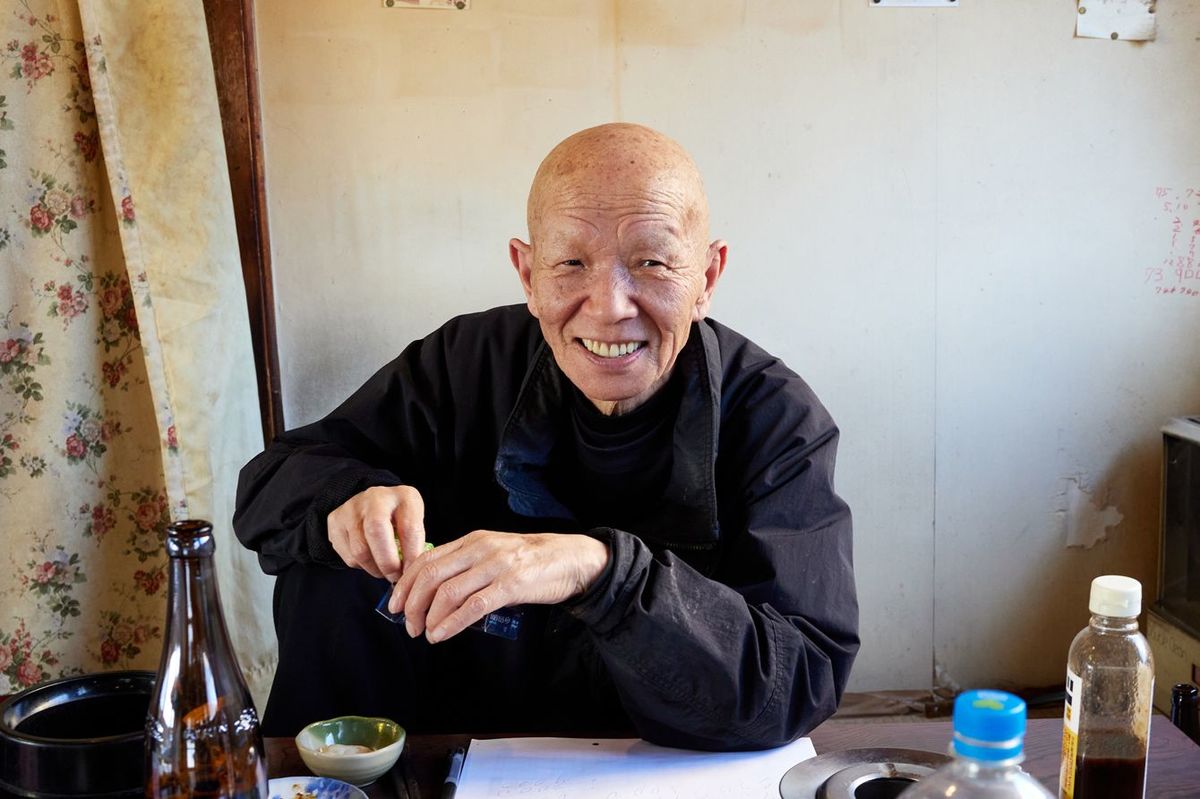

座敷であぐらを組んで迎えてくれたのは、3代目店主、野沢武さんだ。29歳で店を継ぎ、75歳になった今もここでも働き、ここで暮らしている。

満面の笑みの店主は、厨房に立つ時間より畳に座る時間が多い。おそるおそる敷居をまたぐ客になまりの強い言葉を投げかける。

「いらっしゃい! どっから来たん? どんな悪いことしてるんだい?」

入店した人は、ギョッとした後、笑みをこぼす。席に座ると会話がスタート。10分ほど言葉を交わし、うなぎを捕まえるところから「食事」が始まる。店主からザルを受け取り、玄関前のいけすへ向かう。外に置いてある川網を使い、いけすで泳ぐうなぎを追いかけて捕獲。そのザルを店主に渡すと、切り身になった生のうなぎが皿に盛られ、自席に運ばれてくる。

「時間は無制限!」

一般のうなぎ店では聞く機会のない言葉とともに、「焼き体験」が始まる。客が自ら生のうなぎをタレにくぐらせ、七輪の網に横たえる。タイミングを見計らってうなぎを口へ運ぶ。ひと通り体験したテーブルからは「すべってつかみにくい……」「思ったよりすぐに焼ける!」などの感想が上がっていた。

■「オモウマい店」に取り上げられ、全国区に

野沢屋本店は1914年に武さんの祖父・政治さんが創業した町にできた初めてのうなぎ店だ。もともとは伝統的なうな重を提供していた。しかし、約20年前、後述する武さんの考え方からお店のあり方をガラッと変更し、自分でうなぎを焼くセルフスタイルの店にした。

2021年にはドキュメンタリー番組「オモウマい店」(中京テレビ製作、日本テレビ系列)で取り上げられたことをきっかけに、その名前は全国へと広がる。これまで同番組で6回にわたって取り上げられており、いまでは「うなぎと個性の強い店主」を目当てに北海道や九州、海外からもファンが訪れる。客層もさまざま。高校生から高齢者まで幅広い。

年季の入った建物、75歳の店主、堂々とした立ち振る舞い――。筆者は武さんに「幼い頃から地元で一心不乱に腕を磨き続けた職人」というイメージがぴったりだと思った。しかし、その予想は最初のひと言で覆った。

「俺はな、ぼんぼんのお坊ちゃんだったんだよ」

■話を聞くのが得意なお金持ちの息子

1949年、野沢さんは、群馬県の太田市に生まれた。父、母、弟、妹の5人家族の長男で、店の2階に住んでいた。創業者である祖父母も一緒に働き、店を中心に一族の生活が回っていた。戦後の復興に向けて商売は大繁盛。その活気をよく覚えている。

「幼い頃は、爺さまが切り盛りしていてよ。親父と叔父が右腕として支えていた。市役所、消防署、学校からひっきりなしに注文が入っていて、出前を運んでいたんだ。みんな出たり入ったりしていてさ。10人くらいが働いていた。そのうち3人は店の2階に住み込みだったよ」

家業を手伝うのが当たり前の時代。武さんは3代目として店を継ぐことを期待されていたが、ほとんど厨房には立たなかった。かわりに、実家から歩いて3分の場所にある祖父母の家に部屋を与えられ、大事な箱入り息子として育てられた。「お小遣いを好きなだけもらえたし、家庭教師もいた。ぼんぼんだったんだよ(笑)」と振り返る。

お店では大人のやんちゃな武勇伝を聞く機会も多かった。学校で知ることのできない体験談は新しい世界をのぞくような刺激があった。

「これからの時代、飲食店の後継も大学を卒業する必要がある」

もの心ついた頃に、父から進路についてのアドバイスをもらった。高校に進学すると、勉強にも注力。同級生がほとんど就職するなか、千葉商科大学の商学部へ進学した。

「大学に合格した時は親父もお袋も喜んでくれたよ。ジーンときたな。しかも大学には、これまでに会ったことのない人がたくさんいたんだ。北海道から上京した人、経営者の息子、東京に住むお坊ちゃん……。世界が広がったよ」

■店の後継者として修業に明け暮れるが…

大学を卒業した22歳、地元へ戻った武さんは、父・秀五郎さんのもとで接客や料理の基礎を学び始める。修行を始めた1年後には結婚。後継者としての意識は高まった。

しかし、その日々はすぐに終わりを告げる。当時の野沢屋では、夕方の仕事に入る前に、アルバイトや住み込みで働くスタッフたちと一緒にご飯を食べていた。1階の座敷に全員がそろう、落ち着いて話をできる唯一の時間だ。意を決して、高校生のころから気がかりだったことを父に告げた。

「親父さ、お袋を悲しませるなよ!」

言及したのは、女性関係のことだった。地元の名士だった父親は豪放な性格でもあった。詳細の記述は控えるが、母が隠れて涙を流していると察していた武さんは心を痛めていた。「俺が言わないといけないよな」と思い、タイミングを見計らっていたのだ。

それが失敗に終わる。数秒の沈黙の後に、無口な父が怒りをあらわにした。

「10年早い!」

父の言葉にハッとした。言い方やタイミングが悪かったと気づいた。筋が通っているから問題はないという考え方は間違っていた。

「出て行け!」

武さんは父のメンツをつぶしたことを申し訳ないと思った。言葉をぶつけたことに後悔はない。ただ、ケジメをつける必要がある。自分の未熟さを反省し、父の言葉を受け入れた。そして、前向きに気持ちを切り替えた。

「ちょうどいい機会だ。俺はもっと強くなる必要がある。外の世界で頑張ってみよう」

■会社員と料理人の二足のわらじ

新たに選んだ道は会社員だった。

大学時代の友人を頼り、東京・赤羽のアパートへ移ると、秋葉原にあった信用調査会社へ就職した。信用調査とは、個人が資金を調達する際や企業取引の与信設定に使用される調査のこと。武さんは、個人や企業のキャッシュフローを調べる調査員になった。料理人とは真逆の金融の世界だ。1件の調査が給料に反映される歩合の仕事をこなしながら社会人としての経験を積んでいった。

「どこの銀行と取引をしているのか。土地は持っているのか。裏の業者と取引をしていないか。お金まわりの調査をやっていたんだ。個人のビジネスでも企業でもお金の動きを見ると、なんとなく世の中の流れもわかるようになる。俺の働いていた会社は個人の調査も多かったから、色々な事情を抱えた現場も見ることができたよ。たとえば、夜逃げした人の実家へ行って土地や資産を調査することもあった。ある大企業の重役のラブストーリーに絡んだ調査もあった。社会の表も裏も学べたよ」

もちろん料理人の道をあきらめたわけではない。仕事終わりや休日には、妻・末子さんの弟夫婦が営む田町の日本料理店を手伝いながら調理の腕を磨いた。

「フグの調理方法を学ぼうと思ったんだ。親父はフグの調理免許を持っていなかった。もし俺がフグを扱えるようになれば、店に戻った時に大きな戦力になれると考えたんだ。おしゃれな料理屋でさ。スッポンの扱い方や天ぷらの揚げ方も教えてもらった。お世話になったよ」

■母親からの一本の電話

「お父ちゃんが出て行って、店がどうにもならないから帰ってきてほしい」

東京に出て6年がたった29歳の時、母がいきなり赤羽のアパートにやってきた。話を聞くと、父が女性と家を出て行って戻らないらしい。どこに行ったのか、いつ帰ってくるのかもわからない。厨房で指揮を取りながらうなぎを割ける人はおらず、店は回らなくなった。母からのSOSを受けた武さんは、仕事の整理をして太田に帰郷。覚悟を決めて店の切り盛りを始めた。

店に立ち初めて1カ月がたった頃に、父はひとりで店に戻ってきた。ただ、店を離れていたことへの説明はなく、料理もつくらない。不機嫌そうに厨房に立つのみだった。

数日がたち、武さんが厨房でうなぎをさばき、天ぷらを揚げていると、父が大声を上げた。

「なんだ、その仕込みのやり方は!」

「いま仕事しているんだから、親父は黙っていてくれねえか」

「うるせえ! こっちへ来い!」

店の裏側へ回ると、父は置いてあった木の板を拾い、振り上げた。武さんは1歩も引かずに言い返した。

「やるならやってみろよ。もう親父の時代は終わったんだよ!」

父は振り上げていた木の板をガタッと地面に落とし、立ち尽くした。それ以来、店について口を挟むことはない。経理面をサポートしつつ、地元の客を呼ぶ役割を担うようになった。

「やっぱり親父は強かったよ。若い時から一生懸命に仕事をやってきた人間だからな。でも、店をすんなりと譲ってくれた。感謝しているよ」

■3500円のうなぎと飲み放題のセットメニューが大ヒット

劇的な代替わりを果たした武さんは、店主としての自覚を強く持った。切り盛りするからには、自分の味を出したい。そのためには、新しい客を開拓する必要がある。これまで出前中心だった店舗に宴会客をもっと呼ぼうと考え、創業70周年の記念キャンペーンを展開した。

打ち出したのは、うなぎと飲み放題で3500円のセットメニューだ。武さんが家業を継いだ1979年は、全国的な居酒屋チェーンブームが始まった時代。「養老乃瀧」「つぼ八」「村さ来」に代表されるように、安く飲めて、たくさん食べられるチェーン店が支持を集めはじめていた。そんな状況でも武さん考案のセットメニューは目を引いた。工業都市で汗を流す人たちが連日押し寄せた。

「この太田の街には自動車メーカーのスバルと関連工場がたくさんあるわけだ。工場の部署ごとにDMを1日100通くらい送ったら、多くの人が来てくれた。1階に20人、2階に30人。毎日、満席だったよ」

つくったのはお得なメニューだけではない。東京での修行の成果を取り入れて、フグの提供も始めた。免許を取得し、仕入先を開拓。店の砂壁にメニューを筆で書き入れた。しかし、味のイメージを浮かべにくいからか、思ったより注文は入らなかった。「みんなうなぎの方が好きなんだよな。フグはあまり出なかったよ」と苦笑する。

3代目野沢屋本店は、時代の転換に合わせて、華々しいスタートを切った。売上も上々。両親に多めにお金を渡せるようになり、妻と一緒にカウンターで寿司を食べられるようにもなった。武さんは、商売人としての自信を深めていった。

■「小さく仕事を続けたい」と思った瞬間

50歳になったころ、父と祖父が立て続けに亡くなった。そのことがきっかけで、武さんは自身の働き方について考えるようになる。目まぐるしく走り続ける日々に少し疑問を持つようになったのだ。

「こう言うと元も子もないんだけど、地方にある老舗のうなぎ屋の後継者は誰がやってもある程度はうまくいくんだよ。法事もあるし、常連さんもいる。10年かけて自分の家で接客と調理を学んで、一生懸命に続けられれば、お金には困らない。ウチも同じだ。当時は、腐るほど人が来ていたよ」

この頃の野沢屋本店には、毎日40人を超える宴会客が訪れていた。その半分以上は、祖父や父とつき合いのあった地元の顔役たち。夕方になると街に繰り出していた祖父と父は、名士たちとの親交を深め、その縁を店へとつなげていた。

ただ、この関係性を保つには、お金と時間を注ぎ続ける必要がある。それをしんどいと考えた武さんは、父や祖父の築いた人脈を積極的には維持しなかった。

「不思議なもんでさ、街でお金を使えば使うほど客は増えていくんだ。でも、そういうのを辞めたかった。もっと目の前のお客さんを大事にしながら、小さく仕事を続けたいと思ったんだよ」

■自分を求めてくる客を大事にしようと思った

店の規模を小さくしようと考えた時に、考えたことがある。それは、武さんとの交流を求めて訪れる常連との会話を増やすこと。武さんは、常連客の中心にいた。店に訪れた客に、質問を投げかけ、リアクションを取り、間が空くと自身のエピソードトークを披露する。宴会の場をトーク番組の司会者のように盛り上げていた。

しかし、自身が厨房に向かうと、座敷のトーンは徐々に盛り下がる。もっと客と一緒に楽しめる時間を増やしたいと思っていた。

ある日、いつものように注文を受け、串を焼いていると、常連客が声をかけてきた。

「親父、割いてくれればいいよ。こっちで焼くからさ。それよりも一緒に飲もうよ!」

その声を聞いた時に電流が走った。

「ナイスアイディアだ!」

■10人いたアルバイトはゼロに、夫婦だけで再出発

ひとつのうな重を作るには約20分かかる。もし時間のかかる串刺しと焼きの工程を省略できれば、客の話をじっくり聞くことができる。それに、自分のペースでチビチビと焼いて食べるうなぎは、ビールを飲みながら長い時間を楽しむつまみにもピッタリだ。

武さんに迷いはなかった。

4席あるテーブルにひとつずつ七輪を置いて、セルフスタイルでのうなぎの提供をスタートした。父と祖父が呼んでいた客が来なくなった影響もあり、約1年で1日の客数は40人から10人へと減少。その間に10人いたアルバイトを雇うのをやめて、武さんと妻の2人で店を回すようになった。

店に来る人は武さんと旧知の仲間ばかり。自分で焼くうなぎのスタイルにとまどう人もいたが、味に対しての意見はほとんどない。路線変更に成功した武さんは、座敷での会話に花を咲かせた。

このスタイルを始めて21年。71歳になった2020年。妻の体調と体力を考慮して、店に出るのは店主ひとりになった。ひとりでオペレーションを成り立たせるために、12:00~20:30だった営業時間を11:00~14:00へと短縮。座敷に座りながらタバコを吹かす日々を過ごすようになった。

■人生を変えた3年前の昼寝

72歳になった武さんは、営業時間中にお店で昼寝をしていた。いつも来る客の数は0人~3人。マイペースに営業を続けていたところ、見慣れない若者が訪れた。話を聞くと「取材をさせてほしい」という。

これが、中京テレビの「オモウマい店」ディレクター、川添光由さんとの出会いだ。「人生が変わったよ」と興奮を交えて話す。

「中京テレビって言うもんだから、地方のテレビ局だと思った。で、軽い気持ちで取材を受けたら、4チャンネル(日本テレビ)で放送されますときたもんだ。それでもさ、まったく期待はしていなかった。いつもと同じやり方でうなぎを出しただけだからな。でも、反響がすごかったんだ」

テレビが放映された翌日、営業前の時間にもかかわらず、店の前には10台の車が並んでいた。オープンすると座敷にある4つの席は即座に満席。さらに、外の車の列は伸びた。

「なんだこれは!!」

見たことのない光景に驚きを感じた。ただ、仕入れているうなぎは15匹のみ。少ない人数にしか振る舞えない。すぐに売り切れになり、並ぶ人たちに声をかけて回った。

「もう終わりだよ」

「また明日来るので開けてください!」という客もいた。

■「オモウマい店」の反響は続いた…

声をかけた人は翌日にも訪れた。そして、次の日も、その次の日も行列は途切れず、「オモウマい店」の反響は1週間近く続いた。なかには九州地方から来たという人、大阪から来たという人もいた。帰郷してから太田から離れたことのない武さんにとって、その人たちとのやり取りは刺激的だった。

「遠くから来た人たちに近所の安いホテルを紹介したんだ。ずっと地元にいると、こんなやり取りしねえよな。新鮮だったよ。正直、少しの間は大変になるかもしんねえと思ったんだ。ただ、テレビを見た人たちは、俺のやり方を知っているから、大切にしてくれるんだ。洗い物を下げてくれるし、売り切れと言っても受け入れる。本当にうれしいよな」

職人生活で培われた芯を持ちつつも、親戚のおじさんのような親しみやすい雰囲気の武さんの元には多くの人が訪れる。地元の常連もいれば、テレビを見た人もいる。その多様さに触れられることを楽しく感じている。

地元の常連との会話は、ライフステージの変化を実感できるのが醍醐味だ。その人の感情の吐露を聞くと子どもの成長を見るような温かい気持ちになる。

「長いこと続けているとよ、昔話も出てくるわけだ。子どもが独立して、孫ができたりさ。若い時に、親父の文句ばかり言っていたやつが、ふと思い出をつぶやくこともある。地味だけどいい親父だったなと。そういうのを聞けるのはいいよな」

■会いに来てくれる人と本音で話せるから面白い

一方で、テレビを見て来た人との会話は心が弾む。子どもの時に大人の世界を知った時と同じ楽しさを感じている。

ある日、松葉杖をついた青年が訪れた。「どうしたんだ?」とストレートに質問を投げると「橋の上から身を投げた」と返答。その理由を聞くと「800万の借金があって首が回らなくなった。親や色んな人に迷惑をかけたから」と続けた。ひと通りの会話を交わし、食事を終えると、つきものが落ちたような顔で店を去っていった。

また、1000万円のサッカーくじに当選した30代の男性が来たこともあった。「お金はどうなったん?」と聞くと「もう残っていません」。「奥さんにバレて500万円を渡しました。残りの500万円は新車の購入、友達との遊びに使いました」と続けた。店内にいる人たちと一緒にその話を聞いて笑い合った。

「みんな話したいことがあるんだ。でも、聞かれないと話せない。俺は疑問に思ったことをすぐに聞く。すると、他では聞けない話を話してくれるんだ。返ってくる言葉は本音ばかり。だから、おもしろい」

■「オモウマい店以外のテレビ番組に出る気はない」

テレビに出演してから、武さんの元にはいくつもの依頼が届くようになった。番組の取材依頼もあれば、イベントやCMのオファーもある。ただ、それらを受けることはほとんどない。取材した日も電話でCMのオファーが届いていたが、内容を聞いた上で断っていた。

「オモウマい店以外のテレビ番組に出る気はない。最初に取り上げてもらった恩があるからな。ディレクターの川添は俺の誕生日をプライベートでも祝いに来る義理堅いやつだ。裏切れないさ。CMやイベントは内容次第だ。でも、あまり出ようとは思わない。俺は表舞台に出るのが得意じゃねぇんだよ」

有名になったり、お店を大きくしたりすることには興味がない。新しい出会いにじっくり向き合い、ここで仕事を続けられればいいと考えている。

ただ、その中でも積極的に受けているオファーがある。それは、YouTubeへの出演だ。自分の力で何かを成し遂げようとする人を応援したいと強く思っている。

「YouTuberは一生懸命やっているよな。『高校生の時からこれで食べていくのが夢です』と目を輝かせて語る。俺は熱い人が大好きなんだ。俺とのやりとりをきっかけに夢に近づくことができるならうれしい。成功してほしいよな」

■店主が人を惹きつける理由がわかった気がする

ひと通りの話を聞き終えると、頭から尻尾、肝まで、まるまる1匹が活け造りのように並んだ皿が運ばれてきた。豆腐、トマト、大盛りのご飯、味噌汁もテーブルの上に並ぶ。七輪を囲むように並ぶお皿の数々は見ているだけで心がおどる。ちょっとした豪華なコースメニューのような雰囲気がある。

タレをつけたうなぎを七輪に横たえ、火を通していく。ご飯にバウンスした後、口に運ぶと、みずみずしい旨味が舌をおおった。キレのあるタレとの相性も抜群だ。いくらでもご飯が進む。店主との会話は刺激的で、さらに食欲を増幅させる。

「味はどうだ?」

「全てがおいしいです!」

「あたりめぇだろ。ウチは全ての料理にこだわってんだよ」

食事と会話を通じて、気づいたことがある。それは、武さんの人に対する真摯な姿勢だ。どのエピソードを聞いても、「してくれる」「お世話になった」などの感謝の言葉が並ぶ。テンポが速く、群馬なまりのある話し方は荒さを感じる部分もある。ただ、その根底には実直な優しさを感じる。

■「この仕事が大好きなんだよ」

提供しているメニューは、税込みで3000円。他のお店で食べると倍以上の値段はするはずだ。家賃がかからないとは言え、燃料費や材料費の高騰を考えるとほとんど利益はない。2人の子どもは結婚して、独立している。海を越えて客が訪れるものの、テレビの放映がなければ、1日の平均客数は3~5人だ。店を継ぐ人も現時点ではいない。ふと疑問の言葉がこぼれた。

「やめようと思わないんですか?」

武さんは満面の笑みで即答した。

「思わない!」

「この仕事が大好きなんだよ。料理と会話で目の前のお客さんが心から喜んでもらえる。それに、いろんな人の知らない話も聞けるしな。未知の世界に触れられるとワクワクするんだ。こんな日々を送れて本当に楽しいよ」

----------

フリーライター

1989年生まれ。グルメ・テック・Webエンタメに関わるヒト・モノ・コトの魅力を深掘りするライターとして活動を行う。メーカー勤務10年を経て独立。群馬県在住。

----------

(フリーライター 中 たんぺい)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ラーメン屋に来た“自称グルメのヤバい客”が突然「この店のラーメンはまずい!」と連呼…そのとき、店主のプロレスラーが取った“思わぬ対応”

文春オンライン / 2024年7月17日 11時0分

-

『オモウマい店』山のごとしカツ丼「1000円」デカ盛り続々 「この値段でこの味、出せると思いません」

ORICON NEWS / 2024年7月16日 17時0分

-

客席見ながら具材をノールックで中華鍋へ…茨城のオモウマい中華料理屋

マイナビニュース / 2024年7月16日 7時0分

-

突如閉店「メルシー」店主に聞いた本当の"真相" タモリも愛した早稲田の老舗ラーメン店に一体何が

東洋経済オンライン / 2024年7月1日 20時10分

-

『オモウマい店』「大丈夫なん?」…大粒にんにく50個入りラーメン 客が「自分の臭さ」証言

ORICON NEWS / 2024年6月25日 16時17分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で

共同通信 / 2024年7月18日 21時35分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください