なぜ「プラ食器」をやめて、園児に「ガラスと陶器」を使わせるのか…中目黒の保育園が問う「こども向け」の意味

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 17時15分

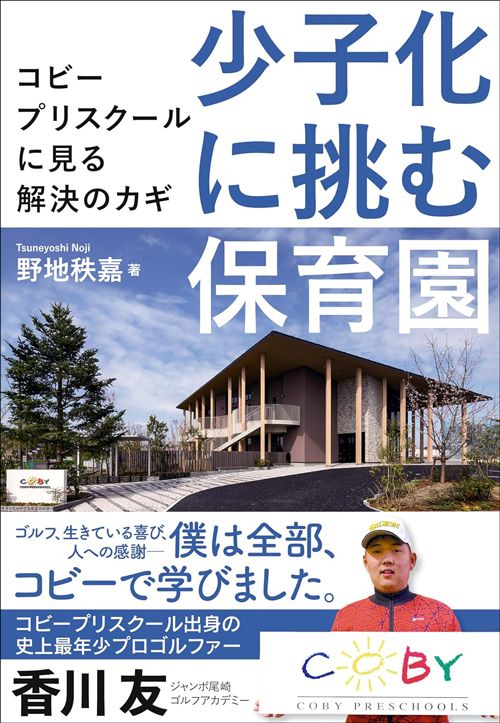

※本稿は、野地秩嘉『少子化に挑む保育園』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■1歳の娘に「先生」と呼ばせるのがつらかった

コビープリスクールはこざきの園長をしている水城智恵は、小林照男代表の母、典子が教えた保育士だ。その頃、30歳だった水城は運営受託した園の保育主任になった。主任になったのは典子が始めたマトリクス保育など、コビーの保育スタイルを指導する役目を負っていたからだ。

彼女は言う。

「直前まで、別の保育園で働いていました。小林代表から『新しい園に来てくれないか』と声がかかったのです。私としてはありがたいと思いました。新しいことに挑戦したいなと思っていた時期でしたから。

もうひとつ、理由があります。それは子どものことでした。当時、私は結婚していました。子どもは1歳の女の子です。勤め先の保育園に連れてきて、保育してもらいながら、自分は他のクラスで担任をしていました。

朝、出かける時、1歳の娘に『いい、園に行ったら先生と呼ぶんだよ』と言わなきゃいけなかった。娘はうちでは私のことを『かあたん』と呼んでいました。でも、園では先生と呼ばなければいけない。1歳の娘にそんなことを言うのはあまりにかわいそうで……。

そんな状況に耐えられなかったので、コビーが複数の園を持つのであれば、ひとつの園に預けて、私自身は他の園で働くことができます。それで、移ることにしたんです」

■「余計なことはしない」のが公立の保育だった

水城が話したことは子どもを持つ保育士であれば誰もが経験することだ。自宅近所の園に勤務できた場合、自分の子どもを同じ園に入れることがある。ただ、自分で保育することはない。子どもが4歳、5歳であれば状況を理解するだろう。しかし、1歳児、2歳児に「お母さんと呼ぶな」は酷だ。水城が小林の新しい園に飛びつくように転職したのもうなずける。

だが、水城は転職して驚いた。当時の野田市ではコビーほどの丁寧な保育は行われていなかったのである。

「私はあたご保育所に勤務させていただきました。当初はコビーらしさを取り入れることができず、園長先生(小林わか子)と相談しながら、少しずつ新しい保育、コビーらしさを取り入れていく感じでした。

びっくりしたのは折り紙を折って飾りをつくる『お製作』をやっていなかったこと。公立の保育園では、子どもを預かったら、面倒を見ることだけが保育でした。それが長年続いていたのです。私たちが『お製作』や七夕のための竹取りなどを始めたら、保護者からクレームが入るんです。

『余計なことをするな。あんたたちはただ、子どもの面倒を見ていればいいんだ』と」

■保育士が給食を食べてはいけないのはおかしい

「特に私が嫌だなと思ったのは行事を行うことに反対されたこと。子どもと同じ食事が摂れないことでした。コビーは行事を重んじています。さまざまな行事を通して子どもたちを成長させ、保育士もまた体験を経て成長しています。ですが、行事について、否定的な見方をする人もいました。子どもの面倒を見ていればいい、外に連れ出すのは危険だ、と。

また、公立保育園では子どもと同じ給食を保育士が食べてはいけないといった決まりがあったようなのです。

聞いた話ですが、子どもは給食を食べているのに、保育士は出前のラーメンを取ったりしていると。給料日にはお寿司屋さんから出前が届くといったこともあったとか……。子どもたちは出前の人が来るのを見ているわけです。子どもだってお寿司を食べたくなりますよね。

私はこれは違うと思いました。それで提案したんです。保育士も子どもも同じものを食べることが大事です、と。

コビーでは大人でもおいしく食べられるようなレベルの給食を出しています。そして、毎日、子どもと一緒に同じものを食べることを通してお互いの距離が縮まっていきます。

■器をプラスチックから陶器、ガラスに変えた理由

私たちが携わってから保育園を変えることにしました。まずプラスチックの器を全部やめて、陶器、ガラスに変えました。これもまた、前から勤務している保育士、保護者から『落として割ったりしたらどうするんだ。責任は取るのか』と怒られました。でも、少しずつ、少しずつ、コビーらしさを取り入れていったのです」

さて、水城が言ったような、「保育におけるコビーらしさ」とは何だろうか。

第一は、子どもたちに本物を見せること、本物に触れさせることだ。人は本物に触れると感動する。モノでもサービスでも、本物だけが人の心を動かし、波立たせる。子どもだってそれは同じだ。小さなうちから子どもに本物を見せるのが小林典子が始めた保育であり、小林照男が引き継いだことだ。

体験も本物のそれでなくてはならない。だから、行事でも本物をやる。やる以上は子どもたちを感動させる行事をやる。

コビーの保育士はシャツにチノパンというユニフォームを着て働く。女性保育士は自分の好きな色のスカーフを首に巻く。エプロンやジャージも持ってはいるけれど、ずっと着ていることは許されていない。

各園の園長は男性も女性もスーツやジャケットを着用して子どもたちを迎えて、また送り出す。保護者ともスーツを着て話し合う。子どもたちにかっこいい大人と認識させるためだ。保育士は子どもたちの憧れでなくてはならない。

■園内には日本画家・千住博のリトグラフも

くり返しになるが、コビーではどの園でも食器は陶器、磁器、ガラス製品を使っているが、本物を使って、正しい持ち方で箸を使うから食事がおいしくなると伝える。これは子どもたちだけではない。

事務所で出すお茶、コーヒーでも陶器の茶わん、カップを使用する。設立当初、同社のオフィスではプラスチック製のカップホルダーでコーヒーを出していたことがあった。だが、典子がそれを見つけて、息子の小林を叱った。

「本当にお客さまをもてなそうと思ったら陶器のカップを使うはず。ちゃんとしたものにしなさい」

コビーでは本物を使うだけでなく、本物に触れさせる。子どもたちがいる部屋に飾ってある絵は日本芸術院会員、日本画家の千住博のリトグラフだ。1点あたり数十万円はする。子どもたちはじーっと眺めている。ポスター、絵画のコピーではなく、本物を見せる。本物には存在感がある。いたずらしたり、破いたりしようとは思わなくなる。

「子どもだから、この程度でいい」とはしないところがコビーの保育だ。

根底には典子の哲学がある。

前述のコビープリスクールはこざきの園長、水城智恵は「お製作でもダンスでも本気で」と教わったと言う。

■「春分の日」を4歳児にどう説明するか

「色の付いた紙を切ったりして窓に飾ったり、折り紙を折ったり、コビーではお製作を行います。その時でも、時間はかかってもいいから、ハサミを使って正確な丸の形に切らせます。遊びだから適当でいいということはないんです。それは典子先生が始めたことです。

ダンスでもかけっこでも典子先生は参加しました。参加したら、子どもが相手でも真剣に踊って、全速力で走りました。それは走り方を教えたいのではなく、真剣に取り組む姿を伝えたかったからです」

本物に触れさせて、本気を見せる。そして、子どもには嘘は教えない。

子どもは何でも聞いてくる。聞いて答えを知って成長する。それに対して、保育士は本気で答える。たとえば「春分の日って何のこと?」と聞かれたとする。大人でもなかなか答えられない。まして、4歳児にはどういった答え方をすればいいのか。

保育士は地球儀を持ってきて、「地球は丸い、地球は少し傾いている、地球は太陽のまわりを回っている」と教えて、最後に「1日のうちに昼と夜の長さが同じくらいになる日のこと」と伝える。子どもが春分点を理解できるとは思えない。それでも、懸命に本質を伝えれば「昼と夜の長さが同じ日は春分の日と秋分の日だ」と伝えることはできる。

正しいことを伝えておけば子どもは大きくなってから、「あの時、コビーの水城先生が言ったのはこのことだな」とわかる。子どもは先生の本気に出合いたいのだ。

コビーの保育とは手を抜かない、大人の本気を伝えることだ。

----------

ノンフィクション作家

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『トヨタの危機管理 どんな時代でも「黒字化」できる底力』(プレジデント社)、『高倉健インタヴューズ』『日本一のまかないレシピ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『一流たちの修業時代』『ヨーロッパ美食旅行』『京味物語』『ビートルズを呼んだ男』『トヨタ物語』(千住博解説、新潮文庫)、『名門再生 太平洋クラブ物語』(プレジデント社)、『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』(ダイヤモンド社)など著書多数。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。旅の雑誌『ノジュール』(JTBパブリッシング)にて「ゴッホを巡る旅」を連載中。

----------

(ノンフィクション作家 野地 秩嘉)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

子育て・保育士負担の軽減へ!「コドミーランドリー」が認定保育園コビープリスクールでサービス開始

PR TIMES / 2024年6月27日 12時45分

-

高槻市内の民間保育園・幼稚園など63園が一堂に会する就職フェアを開催

PR TIMES / 2024年6月20日 13時49分

-

子ども主体の保育のカギとなる環境の構成と再構成、その具体的なノウハウが満載!『子どもの育つ力をひきだす 保育環境の実践アイデア』6月6日発売

PR TIMES / 2024年6月7日 21時40分

-

野菜が苦手なこどもたちに向けて、保育園の栄養士が制作!遊んで学べる『やさいかるた』を発売しました

PR TIMES / 2024年6月5日 14時15分

-

保育園児であっても「お子様ランチ」は出さない…中目黒の保育園が給食にフランス料理を出す理由

プレジデントオンライン / 2024年6月3日 17時15分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

-

5カルビー×KFCのポテトチップス期間限定で発売! 「コレは気になる」「絶対買う」SNS期待の声

J-CASTニュース / 2024年7月2日 18時39分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください