スタッフ1人の1時間当たりの「平均歩数」を見ればわかる…人がどんどん辞める職場に共通する特徴

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 9時15分

※本稿は、中谷一郎『中間管理職無理ゲー完全攻略法』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。

■スタッフの足並みがなかなか揃わない

【無理ゲー】

全員で連携しないと完遂できない案件なのに、スタッフの足並みも意識も揃わない

優秀なメンバーもいれば、そうでないメンバーもいる。チームワークを発揮させたいのに、スタッフの動きや意識にばらつきがあり、足並みがなかなか揃わない。ゲームでたとえるならば、協力プレーを求められるのに、パーティのメンバーのレベルも違い、個々が思い思いに行動している。

【攻略法】

▶️指示代名詞を使わない

チーム内で指示を出したり、会話をする際に、「あれ」や「この」といった指示代名詞を極力使わないようにしましょう。聞き手によって解釈が分かれる言葉ではなく、誰が聞いても同じように理解できる伝え方をすることは、ばらつき抑止にもつながります。

▶️フォーメーションや作業工程に名前をつける

日頃の業務の中で頻発するフォーメーションや作業工程があれば、それに名前をつけましょう。名前をつけることで、認識にばらつきが生じず、また修錬を積みやすくなります。チーム全体で連携を図り、足並みや意識を揃えてプレーしなければいけないプロジェクト。スタッフ全員のレベルが同等であれば連携も図りやすいものの、現実はなかなかそうはいきません。

一言でチームワークと言っても、同じチームに属するスタッフの動きや作業速度、実行レベルには「ばらつき」が存在することが常です。

■上司と部下に長い関係性がある組織ほど「指示代名詞」が多くなる

このばらつきを抱えながらチームとして機能させるために、まずマネージャーがすべきことは、チーム内の会話で生じる曖昧な表現や「これ」「そこ」「この間の」といった指示代名詞を減らすことです。「さっきの場合は……」「あれを用意しといて」など。長期間ともに働いてきた人にはわかるかもしれませんが、スキルや経験が乏しいスタッフは誤った解釈をしてしまい、その結果スタッフによって理解度に差が出ることで、アウトプットにばらつきが生じてしまいます。

特に上司と部下の間に長い関係性がある組織ほど、会話の中に指示代名詞が多くなる傾向が見られます。

指示代名詞が多い時というのは、大体説明の手間や時間を省くという意図があります。歴史的にも、戦において、相手に攻められている緊急事態には、少ない言葉で戦略を伝えたり戦況を報告したりする必要がありました。「了解」などの端的で余計な修飾を削ぎ落とした表現は、もともと有事の際に用いる用語だったのです。

忙しければ忙しいほど、少ない言葉で伝えようとします。そのこと自体は、決して悪いことではありません。

「去年やったあれ」「前に部長が言ってたあの件」と言えば、付き合いの長い部下には「わかりました、あれやっときますね」と通じます。要はツーカーで通じる仲であるということでしょう。

ともに戦ってきた月日が長ければ長いほど、曖昧な表現や指示代名詞が増えていきます。

■「どうしてわからないんだ?」という錯覚に陥りやすい

緊急時にも「ごめん。ちょっと急いでるから、あれやっといてくんない?」「はい、わかりました」で通じ合える関係は、一見、とても強い組織のように思われます。

しかし、逆に、指示代名詞を使った伝達が常態化している組織は、長い年数を経なければ連帯できない組織と言えます。新しいスタッフ、新しい取り組みを採用しにくい組織というわけです。

指示代名詞や曖昧な表現でも伝わることを当たり前だと感じてしまうと、それが通じない人が出てきた時に、「どうしてわからないんだ?」と、相手に理解力がないのだという錯覚に陥ってしまいます。相手に理解力がないのではなく、自分の伝え方が適切ではないと知ることが大切です。

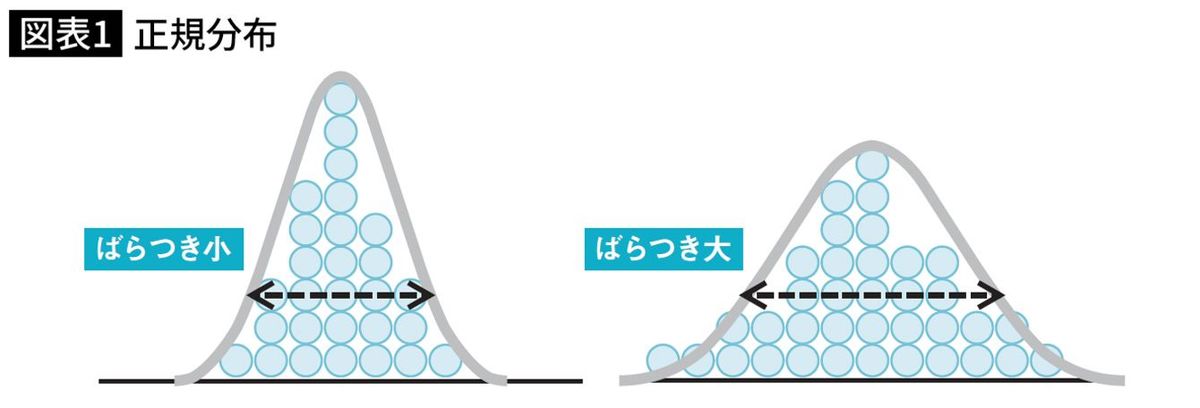

図表1は、「正規分布」と言って、平均値からのズレを数値化し、グラフにしたものです。いわば、ばらつきの大小を示すグラフです。

山の一番高い部分が平均値で、そこから離れるほど「ばらつき」が大きいということです。それゆえ、ばらつきが小さければ尖った山型となり、ばらつきが大きければなだらかな山型になります。

今回の話で考えるならば、上司からの指示を「正しく解釈」できている状態がこの山の頂上部分、左右の線が低い部分に行けば行くほど部下の解釈が偏っている状態と理解できます。

ばらつきが大きい=人によって異なる解釈が生まれやすい組織は、一つの指示で、いくつもの異なるアウトプットが生じる恐れがあるわけです。

■ばらつきをいかに小さくするかが重要だ

ばらつきはどうしても生じてしまうものですが、これをいかに小さくするかが、チームで業務を遂行する際、重要になります。ばらつきを小さくするためには、「あの時のあれ」に名前をつけることが有効です。わかりやすい事例が、スポーツなどのフォーメーションです。

たとえば、バスケットボールのゾーンディフェンス。バスケットボールをあまりやったことのない人でも、違う国の人同士でも、「バスケットボールのゾーンディフェンスといえばこういうもの」と、動き方をイメージできるのではないでしょうか。つまり、共通の認識ができるわけです。

このように、「あの時のあれ」の動き方にも名前をつけることで、誰にでも誤解なくスピーディに情報を伝えることができるようになりますし、偶発的に成功した連携プレーの再現性も高められます。

■優れたオペレーションには名前がつけられている

あらゆる企業の歴史を振り返ってみても、トヨタの「カンバン方式」、マクドナルドの「メイドフォーユーシステム」など、優れたオペレーションには名前がつけられています。一連の動きに名前をつけることで、説明は短くなり、誤解も防げる。そして複数人で同じ動きをトレーニングすることができるのです。

名前をつけることで、「今日のあの動きがよかったから、今後も続けよう」とぼんやり認識するのではなく、「今日はAの動きでいこう!」とチーム全員が同じものを認識できるようになるわけです。スポーツで名前のついた各フォーメーションの練習をするように、自分たちのオペレーションや作業工程についても遂一振り返り、「型」にすることで個々の理解も深まります。

理解がしやすいのでトレーニングもしやすく、習熟スピードも上がります。名前をつけることで、その一連の動き自体が優れたオペレーションへと成長していくことにもなるのです。

■苦難を乗り越えた人たちには「耐性」がある

【無理ゲー】

今の幹部メンバーたちは皆、身体的・精神的負荷を乗り越えてきた。若い世代は耐える力が弱いのでは

自分を含め、出世を果たした幹部メンバーたちは皆、あらゆる負荷やプレッシャー、ストレスに打ち勝ってここまできたわけだが、部下たちはこれだけ労働環境がよくなった今でも、つらいと嘆いたり、些細なことでも愚痴をこぼす。身体的負荷や精神的負荷に耐える力が弱くなっているのでは?

【攻略法】

▶️業務フローの中にある負荷の存在を可視化するここまであらゆる苦難や負荷を乗り越えてきた人たちには、負荷に対する「耐性」があります。ただ、この耐性を前提にした職場環境を自分たち以外の人間にも強いていないか、問い直す必要があります。職場に存在する負荷を見える形で認識することで、改善すべきポイントが見えてきます。

■店長の統率力が低い店舗は離職率が高い

ある外食企業から、「若手店長のマネジメントスキルを向上させてほしい」というご相談を受けたことがあります。この企業は経営状況こそ良好でしたが、店舗ごとに店長のマネジメントスキルにばらつきがあるということに悩んでいました。

企業内でマネジメントスキル向上のための対策や、採用フローの見直しにも取り組んでいたものの、4年の月日を費やしても大きな改善はされないというのです。

そこで、いくつかの店舗で現場のオペレーション分析を実施しました。店長のマネジメントが行き届いた店舗もあるものの、確かにスタッフ一人ひとりが思い思いに動いていて、それを店長も静観しているというような、店長の統率力が低いと思われる店舗も散見されました。さらに両者の違いを詳しく見てみると、違いは新規採用したアルバイトスタッフの離職率にも表れていることがわかりました。

離職の原因は一人ひとり異なります。もちろん、卒業や引っ越しのような個人的な事情で辞める人もいますが、それ以外の離職理由の大半を占める、「精神的な負荷」と「身体的な負荷」について考えてみました。

我々の調査によると、アルバイトスタッフの早期離職は、精神的な負荷と身体的な負荷のどちらか、場合によっては両方が大きくて、それが賃金に見合わないと感じることにより多発します。

■スタッフの1日当たりの運動量がはるかに大きかった

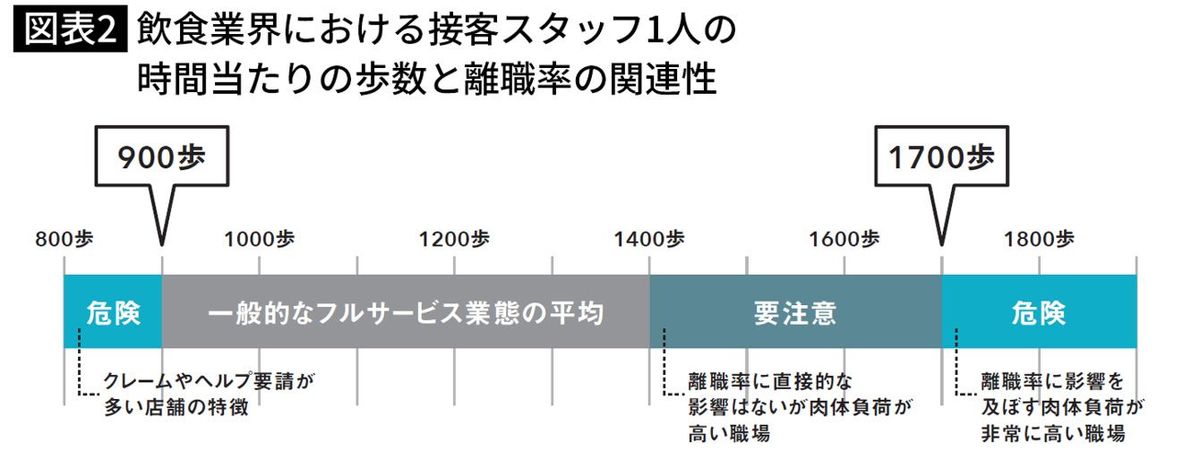

この離職が多い店舗、すなわち店長の統率力の低い店舗では、スタッフにかかる身体的な負荷が、離職に影響していることがわかりました。スタッフの1日当たりの運動量を調べてみたところ、同業他店の水準よりも、はるかに大きかったのです。具体的な例を挙げると、スタッフ1人の1時間当たりの平均歩数が、同業他店の基準値の約2倍もあったのです。

同業他店では、ランチやディナーなどのピークタイムに、スタッフの歩数が増えています。その間、約1時間。それ以外の時間帯には、ピークタイムの1/2程度まで平均歩数が下がります。しかし、離職率の高さに悩むこの店舗では、同業他店のピークタイムの歩数の水準が、他の時間帯もずっと続いているのです。

これは、店舗の広さや来客の多さによるものではありません。道具の配置や接客フローなどのわずかな違いが1時間当たりの歩数に大きな差をもたらしていたのです。

■古株メンバーが多い店舗に若手店長が赴任したパターン

特筆すべきは、新人スタッフの離職が多いこの店舗は、立ち上げ当初からいた古株メンバーがほとんどで、そこに若手店長が赴任してきた、というメンバー構成であることです。

一般的に、店長は自身の右腕となるような人員を採用し、作業フローなどを適宜改善しながら、マネジメントしやすい環境を作っていくことでチームビルディングをしていきます。しかし、古株スタッフの多いこの現場では、多少負荷が大きかったとしても「自分たちもこれでやってきたし、こういうものでしょ」という意識が生まれていたのです。負荷は昔から大きかったけれども、それを耐え抜くことができたスタッフたちだけが残り、「この負荷はあって当たり前」といういわば生存者バイアスが存在していた。

そこに耐性の備わっていない新人スタッフが来れば、なかなか定着しないのも頷けます。勤務中の歩数と離職率が必ずしも比例するわけではありません。

しかし、「歩数などに代表される身体的負荷がある一定のレベルを超えると、離職率が急上昇する」という閾値が存在するということが我々の調査から明らかになっています。

歩数以外にも、勤務中にしゃがむ動作や後ろを振り返る行為、予期せぬ進路変更を伴う動きが多いと、身体的な負荷が大きくなります。我々がこうした身体的負荷を可視化し、軽減するよう働きかけをしたことで、この企業の離職率の低減に貢献することができました。

■離職が多い現場は「身体的・精神的負荷」を確認したほうがいい

会社側は、離職の原因が身体的な負荷であったことに、我々に調査を依頼するまで気づくことはありませんでした。これには、現場からの叩き上げで勝ち上がった人たちが経営層や中間管理職にいたことが影響しているかもしれません。重労働を乗り越えて出世してきた体力のある役職者たちは、部下たちが身体的な負荷を苦痛に感じていることに、なかなか考えが及びません。

そもそも、離職につながるような身体的負荷の高い職場では、どんなにマネージャーのスキルを磨いても、耐えられる新人は数少ないものです。市場が上り調子の時代を勝ち上がってきた人たちは、本来新人に備わっていない忙しさやプレッシャーに耐える力を後天的に備えたのだという認識を念頭におき、今の労働環境やオペレーションがこの耐性を前提にしたものになっていないかを今一度問い直すことが重要です。

あらゆる負荷に耐える力というのは、個人の性格や資質よりも、環境が培うものです。

新人社員の定着が悪い、離職が多いという課題を抱える現場では、こうした身体的・精神的負荷がないかどうか、今一度業務フローの見直しを図るとよいでしょう。

----------

トリノ・ガーデン代表取締役

大学卒業後、ベンチャー・リンク社を経て2010年にトリノ・ガーデンを設立。サービス業を中心に、建設、小売、メーカーなど幅広い業界における大企業の収益・生産性改善を、「オペレーション分析」を通じて実現してきた。その手法は一般的な戦略コンサルタントのそれと異なり、徹底的に現場の様子を「可視化し計測し記録する」こと。近著に『オペレーション科学』(柴田書店)がある。

----------

(トリノ・ガーデン代表取締役 中谷 一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

自分がいなくても機能するチームにするには…部下の発言機会が6倍、商品売上げ130%増につながった“二番手”会議

集英社オンライン / 2024年6月20日 8時0分

-

あるファストフード店で「凡ミス」が続出…従業員の脳派や心拍数を計測してわかった"決定的な原因"

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 9時15分

-

部下からの「ちょっといいですか」で仕事が全然進まない…できる管理職は知っている「自分の時間を作る一言」

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 9時15分

-

「とりあえずやってみる」は絶対NG...幹部や先輩からの「的外れ」アドバイスの正しい対処法

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月5日 11時22分

-

指示出しても「聞いてませんでした」...伝達ミスはコマンドの出し方を変えれば「攻略」できる

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月4日 11時55分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください