あるファストフード店で「凡ミス」が続出…従業員の脳派や心拍数を計測してわかった"決定的な原因"

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 9時15分

※本稿は、中谷一郎『中間管理職無理ゲー完全攻略法』(CCCメディアハウス)の一部を再編集したものです。

■部下に「適切な自信」をつけさせるには

【無理ゲー】

一見職場に馴染み、うまく立ち回っていそうなスタッフが、「自信がない」と悩んでしまう

職場に馴染んでいると思っていたスタッフが「自分がチームにいることで迷惑をかける」「自分がいないほうが現場にとってはいいのでは」と思い悩んでいるという。そんなことはなく、むしろいてくれないと回らないのに。部下に適切な自信をつけさせるにはどうすればいいのか。

【攻略法】

▶️顧客や同僚に喜んでもらえたと認識できる機会を創出する

スタッフが積極的に顧客やチームに対して働きかけをし、これを喜んでもらえれば、自ずとそのスタッフの自信につながります。本書86ページの事例でも解説した通り、スタッフが誰かに感謝されたり、喜んでもらったりするという、成功体験を得る機会は組織のほうで無理やり作ることもできるはずです。

▶️些細な気遣いやサポートなどのファインプレーを可視化する

スポーツ番組のように、スタッフのファインプレーが紹介されるような職場は稀です。一人ひとりの気遣いやサポートなど、日々埋もれがちなスタッフのファインプレーを積極的に可視化し、動画や言葉などでチームに共有しましょう。ファインプレーをした本人だけでなく、職場全体のやる気を活性化させることにつながります。

■店舗の改装で組織風土が改善

アルバイトスタッフがすぐに辞めてしまうという課題を抱えたある飲食店で、内装の大幅リニューアルを実施しました。この飲食店では、それまで毎月1~3名の離職者が発生していたにもかかわらず、改装から12カ月以上離職ゼロが続くという結果になったのです。

これに加えて、スタッフのリファラル採用が8名も決まったのです。リファラル採用とは、社員やアルバイトスタッフの紹介による採用のことです。つまり、実際に働いているスタッフが、「うちの会社、働きやすいからおいでよ」と知り合いを紹介してくれるようになったわけです。

もともとリファラル採用制度はあったものの、オープンから7年間、まったく活用されていなかったのに、改装を経てスタッフたちの認識が変化したということです。

この背景にあるのが、組織風土の改善です。

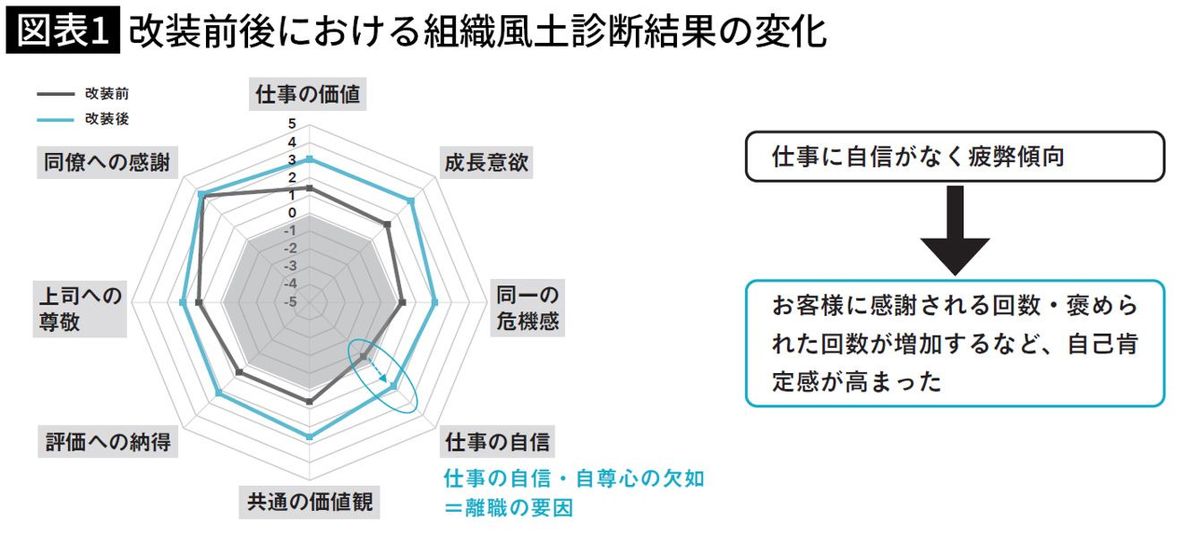

このプロジェクトの際に、我々は改装前後のスタッフの変化を見るために、組織内の価値観や成長意欲、危機感や満足度を測る「組織風土診断」を実施していました。

図表1を見ると、改装前に比べ、改装後はほとんどの項目で改善に転じていることがわかります。もっとも変わった部分が「仕事の自信」。

■「あえて不便にすること」が顧客の喜びに

改装によって客席の見通しがやや悪くなり、スタッフ一人ひとりに「自分が動かなくては」という意志が生まれたことで、お客様に呼ばれる前に自ら各席に向かうことが増えるなど積極的に動けるようになり、自ずとお客様から感謝される機会が増えてこれが自信につながった、という流れでした。

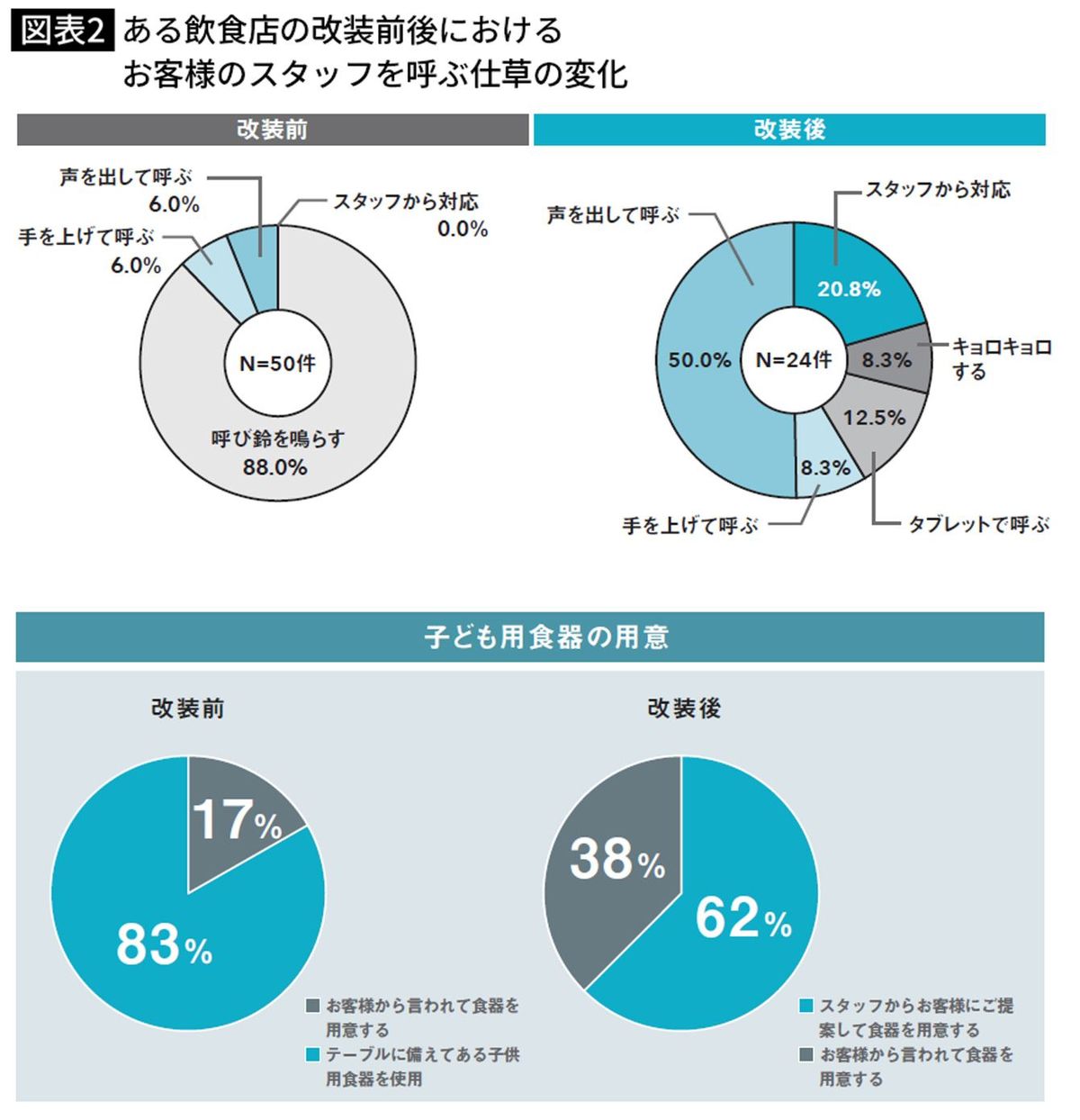

これに加えて、ベビーチェアや子ども用カトラリーといったお子様用品の置き場所を変更していたことにも起因しています。それまではお客様が誰でも手に取れる場所に置いてあり、「ご自由にお使いください」というスタイルでした。これを、客席のボックスシートの下にしまい込み、スタッフしか出せないように変更したのです。

以前は、お客様が「子ども用の椅子はありますか?」と催促するか、ご自身で取りにいくことばかりで、スタッフからベビーチェアを用意する割合は0%でした。ところが置き場所の変更後は、「よろしければお使いください」とスタッフが自主的にお渡しする割合が、100%になりました。

スタッフとしては、少し手間が増えることになりますが、あえて不便にすることで、お客様に喜んでもらえる機会を創出したのです。

もちろん、こうした変化はスタッフにおもてなし教育を施したから生じたわけではありません。ボックスシートの下にベビーチェアを収納したから、ただそれだけです。ちょっとした手間をかける工夫で、お客様に喜んでもらう機会が増えたわけです。

■「ファインプレー」をスタッフルームで流し続けた

ただ、これだけでは一見、スタッフの負担が増えただけのようにも見えます。しかし実は、こうしたスタッフからの積極的な働きかけや、お客様へのサポートの様子を動画にして「ファインプレー」と称してスタッフルームで流し続けたのです。

我々はプロジェクトにあたり店内をくまなく録画し、動作を分析していますから、これらのファインプレーもすぐに見つかります。こうしたスタッフのファインプレーを動画にまとめ、スタッフルームで流し続ける。ファインプレーをした本人は、それがシェアされることで自信がつきますし、「いいことをすれば見てくれているんだ」とわかると、他のスタッフの行動も変わります。こうして、スタッフの仕事への自信が大きく高まっていったわけです。

現場スタッフの自信を高めるためにしたことは、設備の変更とファインプレー動画の再生だけです。教育の機会を増やすなどといった人的アプローチはしていないのです。自信を持てない人に、いくら「自信を持って」と言っても意味はありません。それよりも、自信をつけざるを得ない機会を創出し、それをキャッチアップしてファインプレーだと賞賛することが重要なのです。

■キャリアの長いスタッフが「凡ミス」をする

【無理ゲー】

経験年数が長いスタッフなのに、凡ミスが絶えずいつまで経っても目が離せない

時間がない時、忙しい時に限って、ミスが頻発する。新人ならまだしも、キャリアの長いスタッフでもミスをしてしまうため、いつまで経っても目が離せない。本人たちも強く意識しているが、注意すればするほどさらにミスが増えてしまうことも。どうしたらいいのだろう。

【攻略法】

▶️忙しい時ほど、感情的な叱責は厳禁

我々の研究から、「もっと速く!」「ちゃんと意識して!」というような、感情的で具体性に欠ける叱責は、部下の心拍数の乱れを引き起こし、ミスを誘発することがわかっています。忙しい時は、ただでさえプレッシャーが大きいもの。そのタイミングで上司が行なうべきは、叱責ではなく「明確な指示出し」です。

■スタッフの心拍数が平常時より上下するとミスが増える

あるファストフードチェーンで、商品の入れ忘れや入れ間違いが多発している店舗がありました。そこで我々は、スタッフのミスやエラーが起こる原因を探るため、さまざまな調査と分析を行ないました。

店舗にカメラを設置し、オーダーの内容とスタッフが提供した商品をすべて録画し、さらには、スタッフの脳波や心拍数といったバイタルデータを計測しながら、実際の営業に当たってもらい、ミスやエラーが起こる際の条件を解明していきました。

その結果、オーダー数が増えた時にミスやエラーが発生するなど、複数の条件を特定することができました。

ここまでは予想がつきます。

しかしながら、同時に、スタッフの心拍数が平常時から30%を超えて上下してしまっている時に、ミスを連発するということがわかったのです。つまり、強い緊張や焦りなど、過度のストレスがかかっているときに、ミスが起こりやすくなるのです。

これは、ベテランスタッフでも新人スタッフでも変わらず、さらにはミスの内容も、ポテトのSとMを間違えるといったような、初歩的なものだったのです。

■マネージャーの叱責で心拍数が急上昇

図表3は、スタッフの心拍数と、ミスやエラーが発生するタイミングとの相関を示したものです。

「適度な緊張状態」は、いつも通りに業務を遂行できている状態で、この時、心拍数は高くても120bpm程度です。しかしその後、心拍数は130bpmまで一気に上昇し、極度の緊張状態が続きます。そして、ミスが連発しているのです。

このタイミングで、一体何が起こっていたのでしょうか。

録画映像を確認すると、心拍数が急上昇する直前に、マネージャーが大きな声で叱責しています。

「何やってんだ、速く!」

この言葉を聞いたスタッフが取り乱し、ミスを連発してしまったのでしょう。

マネージャーの言い方は、適切ではありません。主観的で、感情をぶつけるかのような叱責でした。

このように言われたら、「どうしよう」と焦るばかりです。

必要以上のプレッシャーがかかれば、気は動転し、心拍数は上がり、ミスやエラーが頻発するのは当然のことです。

マネージャーが叱責したのは、忙しくなってきたから生産性を上げようと思ってのことです。しかし、結果として逆効果になってしまったのです。

「部下がつまらないミスばかりする」と思っていても、その原因は、もしかしたら自分自身の指示の仕方、叱責にあるかもしれません。

もし、身に覚えがなければ、チーフなどあなたの部下が、さらにその部下を叱ったり、圧力をかけたりしているかもしれません。

■上司が言うべきは「急いで」「速く」ではない

現場が慌ただしくなってきた時、上司がとるべき行動は、怒ったり叱ったりすることではなく、適切な指示を出すことです。

慌てていると、つい手短に「急いで」「速く」と言ってしまうかもしれません。しかしこれは、主観的で曖昧な表現です。

そうではなく、「これ、20秒でお願いできる?」「1個3秒のペースで用意して」と定量的かつ現実的な目安を伝えることで、過剰なプレッシャーを与えることなく、取るべき行動を具体的に相手にイメージしてもらいやすくなります。

過度の緊張によるミスの発生は、スキルや熟練度、経験値の問題ではありません。人体の構造として、心拍数が上がれば平常時の判断力を失ってしまう。それだけのことです。やる気やマインドの問題ではないことを理解し、自分は冷静に定量明確な指示を出せているか、緊急時や忙しい時に自身がどのように振る舞っているかを今一度省みてみるとよいでしょう。

----------

トリノ・ガーデン代表取締役

大学卒業後、ベンチャー・リンク社を経て2010年にトリノ・ガーデンを設立。サービス業を中心に、建設、小売、メーカーなど幅広い業界における大企業の収益・生産性改善を、「オペレーション分析」を通じて実現してきた。その手法は一般的な戦略コンサルタントのそれと異なり、徹底的に現場の様子を「可視化し計測し記録する」こと。近著に『オペレーション科学』(柴田書店)がある。

----------

(トリノ・ガーデン代表取締役 中谷 一郎)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「フリーアドレスだから会話が弾む」は間違い。上司と部下のコミュニケーションが活発化する最もシンプルな方法とは?

集英社オンライン / 2024年6月19日 8時0分

-

部下からの「ちょっといいですか」で仕事が全然進まない…できる管理職は知っている「自分の時間を作る一言」

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 9時15分

-

スタッフ1人の1時間当たりの「平均歩数」を見ればわかる…人がどんどん辞める職場に共通する特徴

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 9時15分

-

「とりあえずやってみる」は絶対NG...幹部や先輩からの「的外れ」アドバイスの正しい対処法

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月5日 11時22分

-

指示出しても「聞いてませんでした」...伝達ミスはコマンドの出し方を変えれば「攻略」できる

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月4日 11時55分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください