今でも「年1000億円級の売上」を稼いでいる…ポケモンGOがゲーム業界有数の大成功を収められた理由

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 16時15分

■直近のプレーヤー数は月8000万人

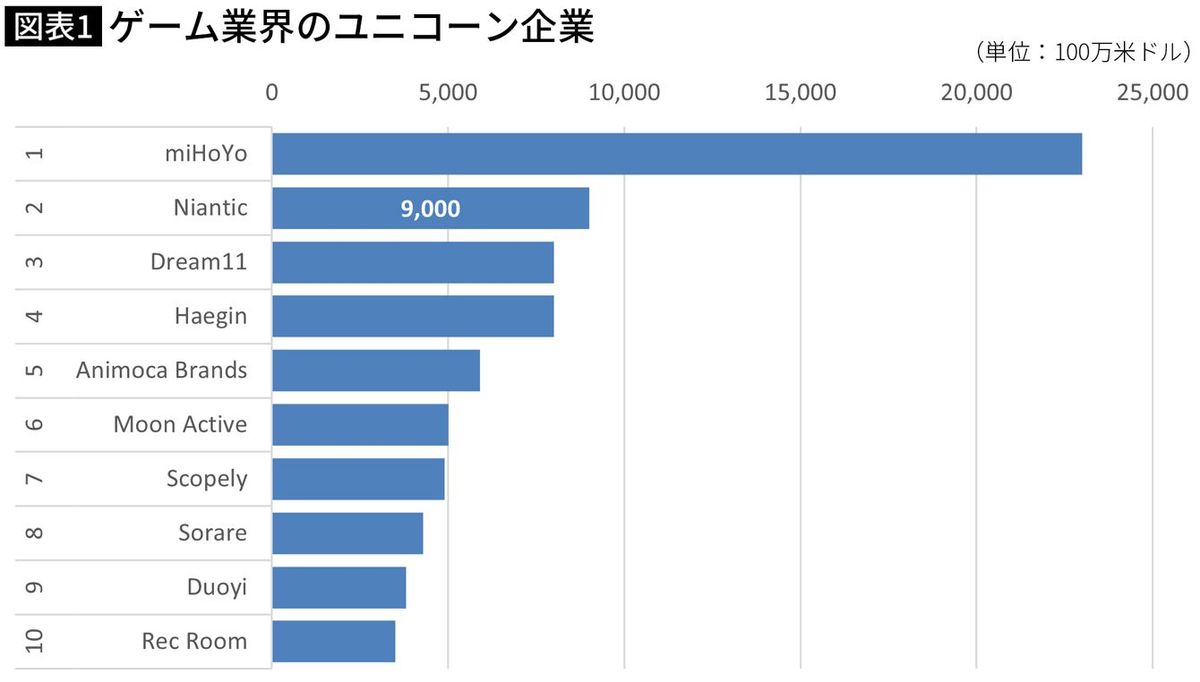

2024年現在、世界には28社もの「ユニコーン」(企業評価額10億ドル=約1500億円級)の未上場ゲーム会社が存在する。

トップは230億ドルのmiHoYo(ミホヨ)。『原神』で一躍世界に冠するゲームディベロッパーになった中国企業だ。次いで2位につけているのがNiantic(ナイアンティック)、『ポケモンGO』の開発会社である。90億ドル(約1兆3500億円)というその価値は、カプコンやコナミの時価総額と並んでいる。

Nianticが開発したポケモンGOは、今年でリリースから9年目を迎える。直近でもプレーヤーの数は月8000万人、『原神』や『Apex』といったプレーヤー数トップ10入りのゲームよりも多い。

2016年7月のリリース初月だけで1億ダウンロードを超えた。現在でも、毎日数千万人がプレイし、これまでの総ダウンロード数は10億を超え、世界累計の収益が65億ドル(8660億円)を突破した(アプリ調査会社のSensor Tower調査、2016年7月~2023年2月まで)。なぜこれだけ長く愛され続けているのか。

今回はポケモンGOとその開発会社Niantic、そして創業者のジョン・ハンケについて分析してみたい。

■世界ギネス5冠に輝くゲーム作品

ポケモンGOは2016年7月にリリースされると「配信初月で最も収益をあげた」「配信初月で最もダウンロードされた」「配信初月で最も多くの国でダウンロードチャート1位を獲得した」「配信初月で最も多くの国で売り上げチャート1位を獲得した」「最も早く売り上げ1億ドルに到達した」とされる世界ギネス5冠に輝くゲーム作品となった。

ポケモンGOの好調は、AR(拡張現実)技術も使い、リアルな習慣も交えたゲーム性がゆえに長く売り上げが続く構造が維持されていること、そしてなにより「ポケモン」というIPと相乗効果をもたらした結果である。

2000年代後半から2010年代前半まで「ポケモン」IPは不調気味で、2014年には家庭用ゲームの販売数で「妖怪ウォッチ」に負け越すような状態であった。

だが、2016年のポケモンGOによって状況は覆る。世界中で幼少時代にポケモンを遊んだファンが戻ってきた。

2019年5月のワーナーブラザーズ映画『名探偵ピカチュウ』が上映されたころからコロナ期にかけて、ポケモンのトレーディングカードゲームは急激に売り上げを伸ばした。

「ポケモン」IP全体での好調が、今度はポケモンGOへのユーザー回帰を手伝い、すでに8年近くなる運営期間でもユーザー数はあまり落ちることなく楽しまれ続けている。

Nianticとしては、2019年4月『Harry Potter』、2021年10月『Pikmin Bloom』、2022年7月『NBA All-World』と立て続けにARゲームを展開してきたが、ピクミン以外はサービス終了。

2023年半ばにNianticは社員の4分の1にあたる230人のリストラを発表している。上記タイトルの失敗と、モバイルゲーム市場自体の成熟によるコスト圧縮によるものだ。

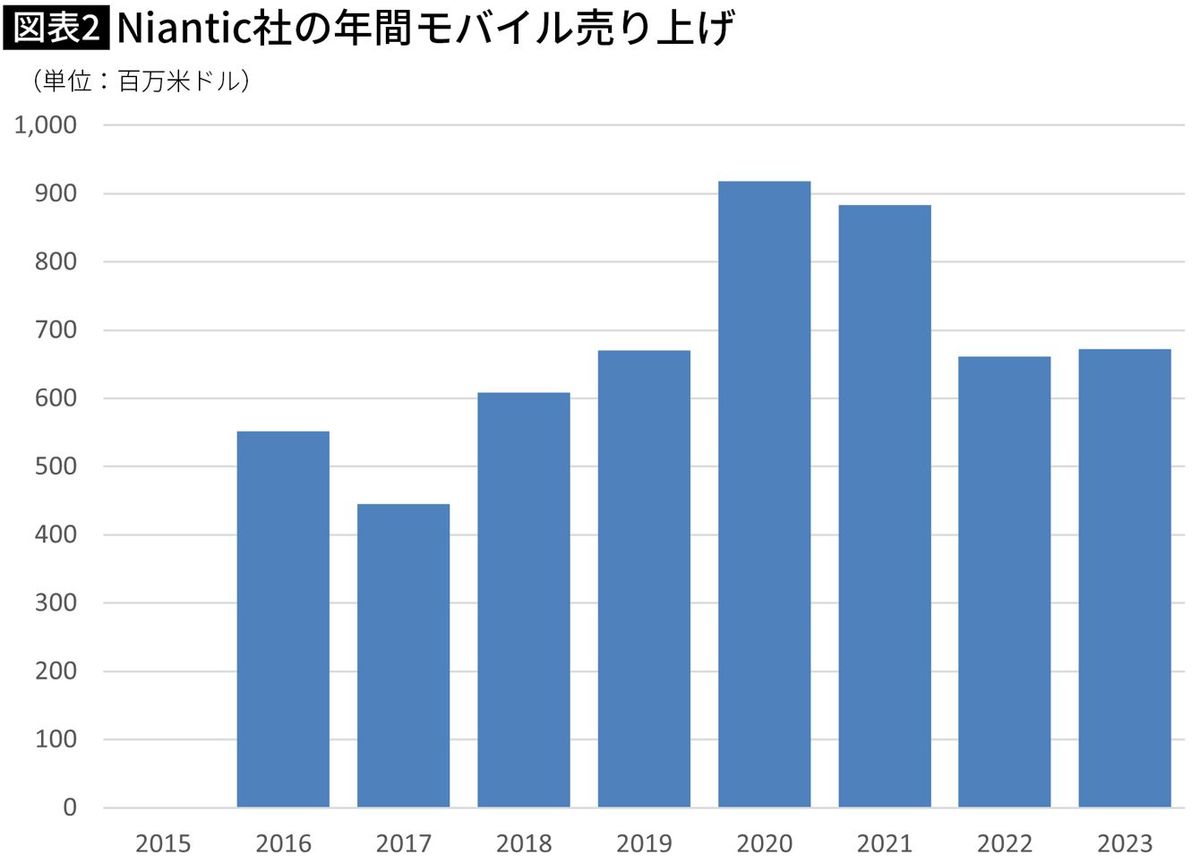

ただ、売り上げとしては、現在もまだ6億ドルクラス(年1000億円級)を維持しつづけている。ポケモンGOの好調は変わらないのだ。

■SF好きの少年がGoogleマップをつくるまで

1966年、テキサス州の人口1000人片田舎で生まれ育ったSF好きの少年ハンケは、高校時代にAtari400(1979年発売)を使って『スーパーマリオブラザーズ』的なゲームを作り雑誌社に200ドルで売ったり、大学時代にはプログラミング大会でテキサス州3位になるような実力の持ち主だった。

1989年に国務省外交局でミャンマーに赴任したのがキャリアのスタートで、5年後に帰国してMBAに通いながら小さなゲーム会社に就職。

すぐにMMO(多人数対戦)RPGのゲーム『Meridian59』というゲームを開発。開発チームごと、3DO(EA創業者が独立して作ったコンソールメーカー)に売却した。『Meridian59』は、『ウルティマオンライン』よりも1年早くMMORPGをスタートさせたゲームだった。

このゲームで「200人が同時にオンラインに集まった」感動がその後のハンケの冒険をすべて決定づけているように私は思う。これ以降の彼の作品、サービスは常にSF的で、時代を問わず、人々をリアルの場に集めて楽しませるものばかりだからだ。

ウェブブラウザ上での対戦プレイができるゲーム会社を立ち上げたが、こちらもeUniverseに2000年に売却。ここでハンケは衛星写真と地図をリンクさせる方法を考え、Keyholeという会社を設立した(名前は1970年代の有名なスパイ衛星からとっている)。

最初はあらゆる衛星画像をとってきて、それを縦、横、斜めにいろいろ動かすミドルウェアを作っていた会社で、ネットバブル崩壊の時期に資金ショートで危機的状況を迎えながら2004年にGoogleによって3500万ドル(当時のレートで約35億円)で買収、傘下に入ることになった。

■いまでは誰もが利用するサービスを次々開発

当時のGoogleはまだ未上場。「ほとんどだれもが、グーグルについてろくに知らなかった」状態だった。社内でマッサージやぜいたくな食事を提供している会社、というイメージしかなかった、とハンケは語っている。【ビル・キルデイ(著)、大熊希美(翻訳)『NEVER LOST AGAIN グーグルマップ誕生』(2018、TEC出版)より】

GoogleでVP(ヴァイスプレジデント)としてGoogleの役員になったハンケは、衛星写真を映像化するKeyholeと、別に買収した会社がもつマッピング技術を組み合わせ、2005年2月にグーグルマップ、6月にグーグルアース、2007年5月にグーグルストリートビューと次々にサービスを展開していく。

余談になるが、この時Google内では、新しいサービスの価格設定やビジネスモデルを試行錯誤したそうだ。それらを完全無料にし、API(システムやアプリケーションを連携し機能を拡張する仕組み)を公開して、グーグルマップ上でさまざまなサービスを自由に作れるようにしたのはGoogle創業者ラリー・ペイジの慧眼だった。

Googleによって地図はテック業界のバズワードとなり、2005~06年は「ロケーション」にまつわるサービスがどんどん生まれていった。

2013年時点でグーグルマップのAPIを使ったサイトは100万を超えた。例えば、飲食店を探す際に、マップ上で検索し、そこから交通サービスに繋がるようになるのも、こうした「無料でグーグルマップを開放する」アイデアが派生したからだ。われわれの日常習慣を変えるレベルにまで根付くことになった。

グーグルマップが急拡大するのは2007年6月のiPhoneの発売以降だ。スティーブ・ジョブスがじかに交渉し、iPhoneとスマホの浸透とともにグーグルマップは全世界向けサービスへと膨らんでいく。

ハンケ率いる30人から始まったこのプロジェクトは、彼がGoogleを離れる2010年には1000人を超える規模に膨らみ、サービスの利用者数はすでに世界で10億人が使っていた。

■ポケモンGOの原型になったあるゲーム

組織責任を引き受け、ミーティングばかりになった仕事や、社内政治にも嫌気がさし、ハンケはGoogleの退社を決める。だが彼を引き留めて、Googleの中で社内スタートアップの会社を起業させ、最初にお金をだしたのはGoogle創業者のラリー・ペイジである。

そうして、1849年にゴールドラッシュで沸く人々を運んだ船の名前に由来するNiantic Labは、Googleの中で2010年に始まった。(2015年8月にGoogleから独立し、現在の社名Nianticに)

グーグルマップで世界的なサービスのコツをつかんだハンケは「現実世界のデータに基づいてゲームにしていく」というARゲームの発想に至った。

2012年11月に招待制のβ版から始まった『イングレス』はリアルタイムで進行する陣取りゲームで、今の『ポケモンGO』の原型になったものだ。それが真っ先に流行したのはアメリカではなかった。

2014年7月にiOS版がリリースされると、世界で最もユーザーが伸びたのは「日本」だった。

英語版のみではトップ20位にも入らなかった日本市場が、世界一サーバー負荷の高い(活動量が多い)場所となり、2014年12月にIngress史上最大のイベント「#Darsana XM Anomaly: Primary Site, Tokyo, JP」(ダルサナ東京)が開催された。

5000人のエージェント(ユーザー)が日比谷公園大音楽堂に集結。メディアアーティストのライゾマティクスがVJプレイを披露したり、現実の物理空間と仮想空間を融合させたイベントに発展していった。

イングレスは2014年文化庁メディア芸術祭大賞を受賞、2016年7月の「Aegis Nova東京」では1万人もの人が集合した。

■異例のコラボが実現したワケ

ハンケは、東京が「世界有数の『イングレス』都市になった」と語ったという。そうしたARゲームの萌芽がみられた日本市場において、世界を代表するIPといえば「ポケモン」だ。

その接合はすぐに訪れる。きっかけは日本人エンジニアの発案によって、2014年4月1日に公開した「Googleマップポケモンチャレンジ」だった。グーグルマップを使って151種類のポケモンを捕まえろ! というエイプリルフールの企画だ。

企画したのは当時グーグル本社にいたエンジニアの野村達雄(2015年からNiantic入社)。「これはよい!」とそのアイデアを株式会社ポケモンにハンケが持ち込んだのが2014年5月。

株式会社ポケモン代表の石原恒和はすでにその時点で『イングレス』の高レベルユーザーだったこともあり、驚くほど速く話が進む。「ミーティングをはじめて5分もしないうちに、快諾のアンサーが返ってきました」とハンケは振り返る。【『ジョン・ハンケ 世界をめぐる冒険』(2017、星海社)より】

欧米企業と日本企業がゲーム分野でコラボする事例はとても少ない。さらに任天堂は保守的な部類に入る企業だ。そうした中でもポケモン、任天堂を巻き込んだこの動きがこれほどスピーディに進んだのは「フィロソフィーが合った」以外の要因が考えられない。

ディスプレイの中に閉じずに、ユーザーを外に飛び出させ、交換とバトルによって人と人をリアルにもつなごうというポケモンのフィロソフィーが、それまで20年近くずっとMMORPGから地図づくりをやってきたハンケの人生哲学と符号したのだ。

■日々の日常から「めざめる」

そこから2年後、2016年7月に革命的なARゲームとなってアプリ業界に旋風巻き起こす結果となったのは冒頭で述べた通りである。

Niantic社は2015年まで100万ドル規模の売上高の会社だったにもかかわらず、2016年以降は5億~10億ドル規模の売り上げを維持し、世界で2番目の潜在市場規模を誇る世界有数のゲーム会社となった。

その後も精力的にARゲームを展開し、2019年4月『Harry Potter』、2021年10月『Pikmin Bloom』、2022年7月『NBA All-World』といくつかはサービス終了という事例もあるが、直近2023年8月『Monster Hunter Now』が1500万ダウンロードと新たな成作も生まれている。

ハンケは言う。人間は習慣の動物である。ただその習慣を破ることが仏教用語でいうところの「めざめる」ことになる。

日常生活の移動が必ずしも「意志」に基づくものでなくひたすら習慣のなかで同じ行動を繰り返すなかで、こうした「めざめる」きっかけをゲームの力で与えていくこと。

その哲学こそが2000万人に届いたイングレス、10億人に届いたグーグルマップとポケモンGOを貫くものなのだ。

----------

エンタメ社会学者、Re entertainment社長

1980年栃木県生まれ。東京大学大学院修了(社会学専攻)。カナダのMcGill大学MBA修了。リクルートスタッフィング、DeNA、デロイトトーマツコンサルティングを経て、バンダイナムコスタジオでカナダ、マレーシアにてゲーム開発会社・アート会社を新規設立。2016年からブシロードインターナショナル社長としてシンガポールに駐在。2021年7月にエンタメの経済圏創出と再現性を追求する株式会社Re entertainmentを設立し、大学での研究と経営コンサルティングを行っている。著書に『エンタの巨匠』『推しエコノミー』『オタク経済圏創世記』(すべて日経BP)など。

----------

(エンタメ社会学者、Re entertainment社長 中山 淳雄)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ARROVA、TBWA HAKUHODO Nissan Unitedと連携し、日産自動車のゲーム内リワードAR広告を「Pokemon GO」で配信

PR TIMES / 2024年7月18日 11時0分

-

ポケモンGOで「みんなで成長」チケット発売、獲得XPが5倍に

ITmedia Mobile / 2024年7月17日 18時20分

-

「ポケモンGO」8周年 リリース当初からブレない思い、リアルイベント開催の舞台裏をNianticに聞く

ITmedia Mobile / 2024年7月13日 6時5分

-

【2016(平成28)年7月6日】ポケモンGO、サービス開始

トウシル / 2024年7月6日 7時30分

-

「ポケモンGO」8周年記念イベント パーティーハットのベトベターとベトベトン、色違いのメルタンとセレビィも

ITmedia Mobile / 2024年6月19日 13時0分

ランキング

-

1セルフレジで客が減る? 欧米で「セルフレジ撤去」の動き、日本はどう捉えるべきか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月18日 8時10分

-

2電話番号案内104終了へ NTT東西、利用者激減で

共同通信 / 2024年7月18日 21時35分

-

3東証、一時1000円近く下落 円高進行で輸出関連に売り

共同通信 / 2024年7月18日 11時58分

-

4「レイバン」メーカー、人気ブランド「シュプリーム」を15億ドルで買収

ロイター / 2024年7月18日 8時34分

-

5申請を忘れると年金200万円の損…荻原博子「もらえるものはとことんもらう」ための賢者の知恵

プレジデントオンライン / 2024年7月17日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください