なぜマックのハンバーガーは世界一売れるのか…サイゼリヤが「おいしい」以上に「いつも同じ」にこだわる理由

プレジデントオンライン / 2024年6月10日 17時15分

※本稿は、堀埜一成『サイゼリヤ元社長が教える年間客数2億人の経営術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

■「競合に勝とう」という視点がそもそもない

サイゼリヤにはもともと他社を見るとか、競合に勝とうという発想がありません。ライバル企業を分析して自社の戦略に役立てよう、他社がこうやっているから自分たちはこういうメニュー構成でやっていこう、といった比較すらほとんどおこなわれてなくて、「おいしいのできたから、食べてみて」がすべての基本なのです。要するに、お客さまと自分たちしか視野に入っていない。誰かと競争している感覚がないのです。

そういう会社ですから、競争や競合に「勝つための戦略」という言葉がそもそも似つかわしくありません。誰かに勝つために何かすることはないけれど、「おいしいから食べてみて」を続けるためには、容易なことでは倒れないことが必要です。言い換えれば「勝つための戦略」はいらないけど、「負けない戦略」は求められるわけです。

■「相手に勝とう」とするとハマる落とし穴

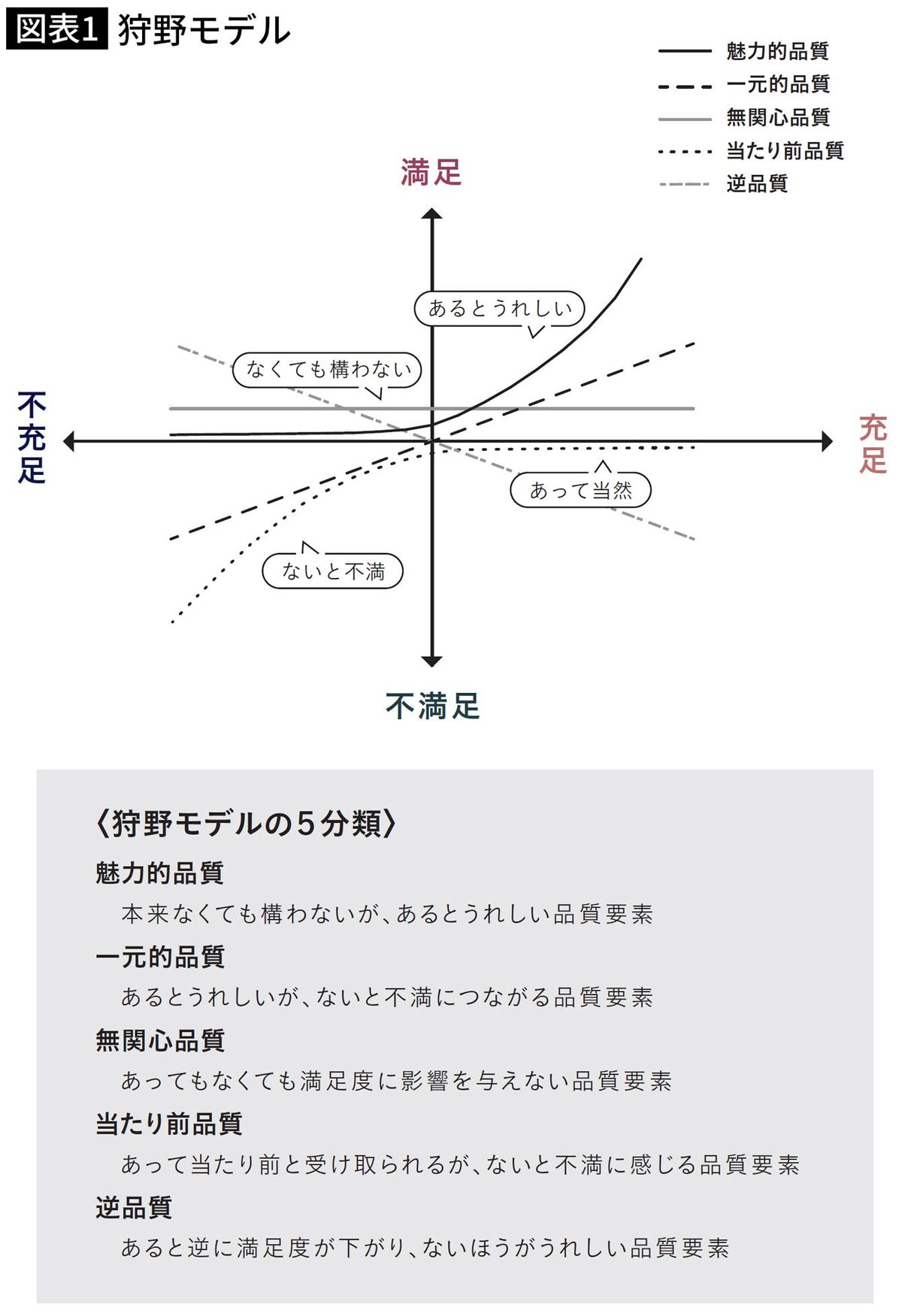

相手に勝とう、勝とうとする企業が目指すのは、(他社よりも)魅力的な商品やサービスです。品質が顧客満足度に与える影響を分類した「狩野モデル」では、これを「魅力的品質」と呼んでいます(図表1)。

しかし、魅力的品質には落とし穴があります。そのサービスを受けたお客さまにとって、次第にそのサービスは当たり前になっていくのです。

つまり、「なくても構わなかった」ことが、「ないと不満になっていく」ようになるわけです。したがって、魅力的品質でお客さまを惹きつけるためには、つねに新しいサービスを導入する必要があり、そこには際限がありません。

一方、本来「あって当たり前」で、「ないと不満」を感じるような「当たり前品質」では、つねにベースラインは一定です。そこさえ外さなければ、お客さまの評価は変わらない。当たり前品質を当たり前に提供すること。ただしどの店でも変わりなく、というところがミソで、国内1000店のサイゼリヤが目指しているのは、まさにこれなのです。

■「おいしい」人気店が数年後に潰れるのはザラ

多店舗化を視野に入れていないような個人レストランでは、魅力的品質を追求してライバルとの差別化をはかることはよくあります。しかし、味や盛りつけを洗練させたり、毎回一期一会のサプライズ演出を心がけたりすることは、諸刃の剣になりやすい。「味」を売りにしている店ほど、味が変わったときの評価は厳しくなります。

「昔はおいしかったのに、店主が/シェフが/仕入れが変わって味が落ちた」という評価ほど、恐ろしいものはありません。一時期「おいしい」と評判になり、メディアでも紹介されたような人気店が、数年後には姿を消すということも、実際、珍しくはないのです。

店員が常連のお客さまの名前を呼ぶというサービスも、呼ばれた瞬間はうれしくても、次からは名前を呼ばれないだけで不満に感じてしまう、という落とし穴が待っています。その店員がずっといてくれればいいですが、残念ながら、人はどんどん入れ替わる。とくに多店舗展開しているチェーン店では、そういう個人の力量に大きく依存したサービスは維持できません。

■「特別扱い」よりも「当たり前」を貫く

しかも、そういう「特別扱い」に慣れてしまったお客さまの何割かは、モンスター化してしまいます。「前はやってくれたのに」「あの店ではやってくれたのに」という不満が爆発して、大声で店員を叱りつけたりする。最初に名前で呼んだ店員は、よかれと思ってしたはずですが、それがかえって潜在的なモンスターを育てていることになりかねない。だから特別扱いはよくない、「当たり前品質」で統一したほうがブレがなくていいわけです。

では、当たり前品質とは何でしょうか。

アンケート調査をしたことがありますが、たとえば、メニューブックがベタベタしているのが不快だ、という声があります。テーブルがガタつく、ソファに穴が空いているというのもそうです。そうしたことをなくそうと考えました。

店をきれいにリニューアルするにはお金がかかるけど、手を抜かずにメンテナンスすれば、不快だと思われる可能性は少なくなる。そこを大事にするという方針を立てました。それ以上のことをやろうとしても、国内1000店、従業員数1万人の規模のスタッフを抱えているサイゼリヤでは維持できないからです。

■トイレにだけはこだわった

ただし、トイレだけはお金をかけることにしました。食事をする場所でトイレのにおいがするのは許せないと考えたからです。

詳しく調べていくと、男性用のトイレのにおいが強いこと、さらにいえば、小便の撥(は)ねが原因のひとつであることが判明しました。どうすれば撥ね問題を解決できるかを検討する中で、パナソニックの「アラウーノ」というトイレを選定しました。

アラウーノの特徴は、便器の水の上に泡の層が形成されることです。洗浄液の中に洗剤が入っているからです。洗剤入りの水で流すことにより便器がきれいになり、また水面が泡で覆われます。その泡に、小便の撥ねを抑える効果があるのです。

それによって男性用トイレの撥ねは大幅に減少し、においの発生の抑制に成功しました。このことはトイレ掃除の負荷も減らしたため、従業員にも好評でした。

当たり前品質がサイゼリヤの軸だと打ち出したことは、経営的には大きなメッセージでした。サイゼリヤは「奇跡の会社」であると申しあげましたが、一期一会のサプライズを演出することで「奇跡の会社」になったわけではありません。

むしろ、その場かぎりの「奇跡」を狙わず、どれだけ人が入れ替わっても、いつでもどの店でも同じレベルのサービスを提供できる。そこにこそ、「奇跡の秘密」が隠されているといっても過言ではないのです。

■パスタを「おしゃれな巻き方」で出さないワケ

パスタの盛りつけで、イタリアンの個人店でよく見られるように、クルクルッと巻いて出す人がたまにいます。でも、サイゼリヤではそれはよしとされません。その人だけ上手にできても、別の店ではできないからです。そういう意味での突出した個性というのは、そもそも求められていません。

突出したサービスというのは、プラスになるどころか、トータルではマイナスになる。必ず「あの店ではこうやってくれたのに、この店ではやってくれない」という不満につながるからです。多店舗展開しているチェーン店では、「当たり前のことを当たり前にできる」ように、ベースラインをそろえることのほうが、はるかに重要です。

味のレベルもそうです。ひとつの店でしか出せないような際立った特徴はかえってマイナスになってしまう。そこで、味のピークをあえて落として、幅を広げる工夫が必要になります。

■あえて味を落として許容範囲を広げる

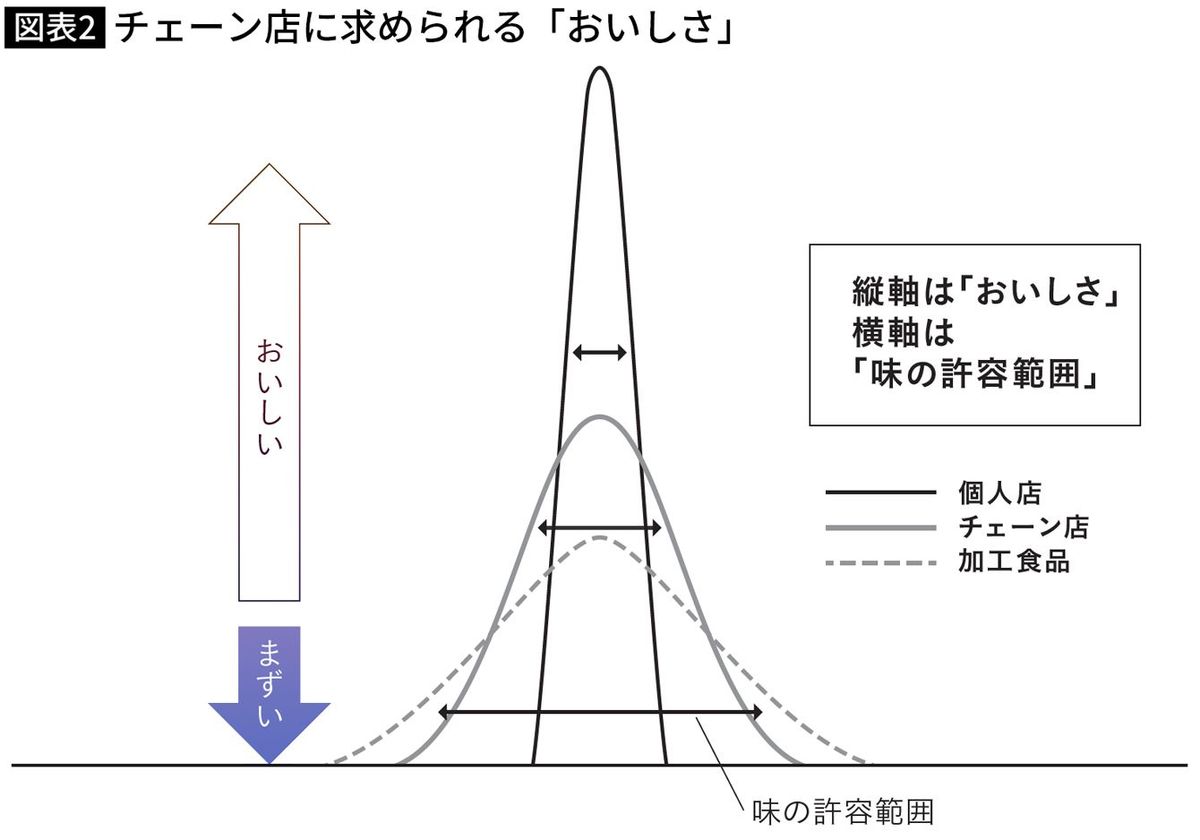

図表2では縦軸に「おいしさ」、横軸に「味の許容範囲」をとり、個人店、チェーン店、加工食品を比較しました。

個人店ではおいしさを追求するのが理にかなっていますが、そうなると、味の許容範囲は必然的に狭くなります。極めれば極めるほど、そこから外れたときの落差が大きくなる。おいしさで売っていた店ほど、ちょっとした変化で「あの店は味が落ちた」と言われてしまう運命にあるわけです。

プロの料理人ではなく、素人が調理するチェーン店でそれをやってしまうと、店ごとに味がブレてしまうのは避けられない。だから、おいしさのピークはやや落とすけれども、味の許容範囲を広げて、「どの店でも同じ味を提供できる」のが理想です。

それよりもさらにフラットなのが冷凍食品などの加工食品で、レストランレベルからもう一段階味のレベルは落とすけれども、味の再現性はきわめて高い。家庭で温めるだけでほぼ同じ味を味わえるのですから、めちゃくちゃ安定しているわけです。

「どの店でも同じ味を提供できる」という再現性や安定性は、「当たり前品質」そのものです。チェーン店が目指すべきなのは、やはり「当たり前品質」なのだということがおわかりいただけるのではないでしょうか。

■「テーブルレストラン」と「ファストフード」は別物

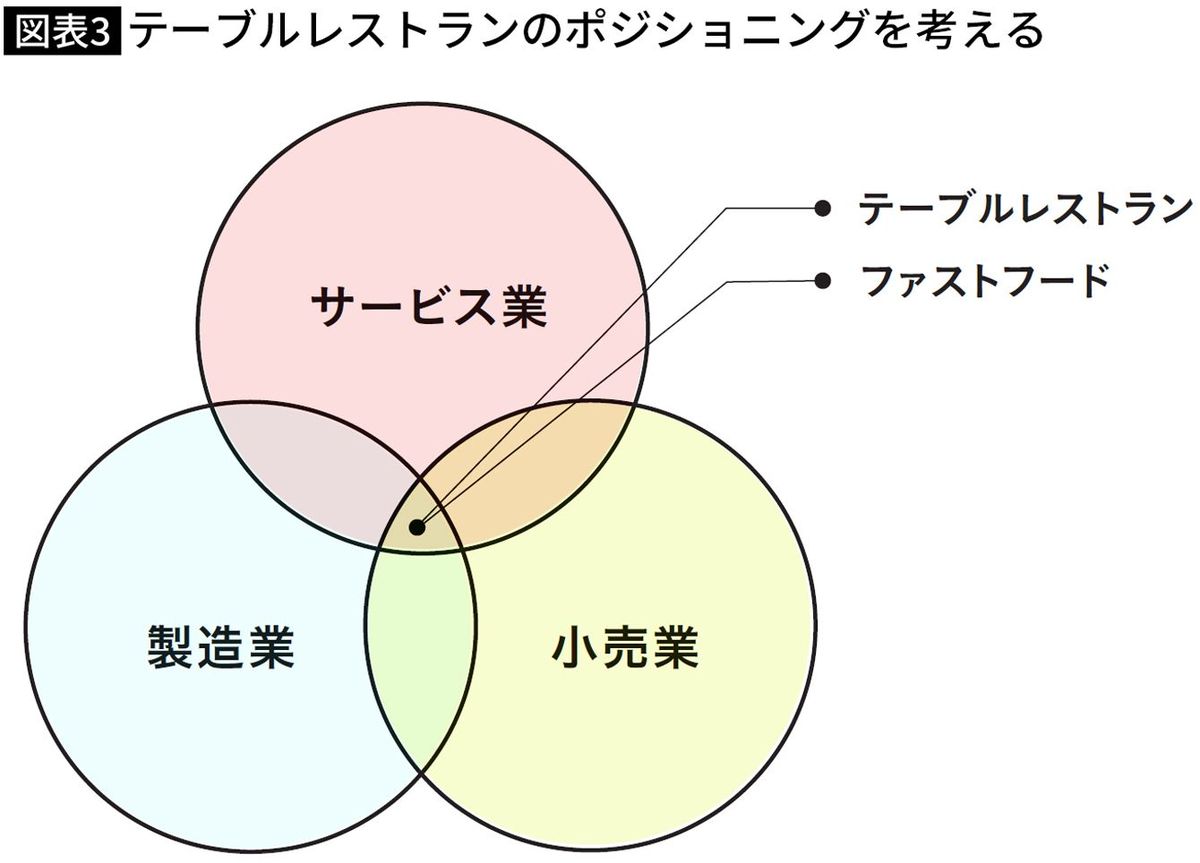

前章で、社長を引き継いだときにベン図を使って事業ドメインを絞り込んだ話をしました。3つの円の交点に位置するのが「テーブルレストラン」「ファストフード」。だから、サイゼリヤは「テーブルレストラン」と「ファストフード」だけしかやらない、と宣言したわけです(図表3)。

ところが、いろいろ試してみて、どうやら「テーブルレストラン」と「ファストフード」は別物だということがわかってきました。

サイゼリヤには、「お客さまに喜んでもらいたい」というテーブルレストランのDNAが染み込んでいるので、注文済みのお客さまを立ったまま待たせておくというのが、どうにも居心地が悪い。そこで、オーダーされた料理をテーブルまで運んでしまうのですが、それだとテーブルレストランと大差なくなってしまう。ファストフードとしては明らかに過剰サービスで、採算が合わないわけです。

従業員がよかれと思ってやった行動が、店の利益を食いつぶしてしまうようでは、彼らのやる気も失われてしまうでしょう。

■マックのハンバーガーは「世界一おいしい」わけではない

そう思ってファストフード業界を眺めてみると、そこには別の論理が働いていることがわかります。サイゼリヤは「おいしいから、これ食べて」が基本で、商品軸の会社だという話はすでに何度かしましたが、最大手のマクドナルドのハンバーガーは、決しておいしいから選ばれているわけではないのです。

世の中には、もっと肉厚で食べごたえのあるハンバーガーが山ほどあります。野菜もシャキシャキで、チーズもとろりと濃厚で、バンズの食感も楽しめるようなハンバーガーを、みなさんも食べたことがあるはずです。にもかかわらず、世界でいちばん売れているのは、マクドナルドのハンバーガーです。これは疑いようのない事実です。

味にうるさいと言われている日本でも事情はまったく同じで、たとえば、そば粉よりも小麦粉の配分が多いような立ち食いそばチェーンのほうが、そば粉十割の手打ちそばの個人店より、はるかに世の中に受け入れられています。そば粉だから、手打ちだから、おいしいから選ばれているのではないのです。いつでもどこでも同じ味を安く味わえる安心感のほうが、多くの人にとってお店選びの基準になっていることは明らかです。

■定番商品に隠された細かな工夫

では、失礼ながら「おいしいから」という理由で選ばれているわけではないマクドナルドのハンバーガーが売れる秘密はどこにあるのか。

私もいろいろ研究してみたのですが、たとえば、あのサイズ。どこから食べても、一口目で必ずピクルスがちょっと口に入るようになっている。そういう大きさの比率になっているのです。

さらに、バンズに粘りがないから、咀嚼すると、肉と一緒になくなる。だから、ハンバーガーを食べた、という印象になるのです。バンズにもっと歯ごたえがあると、肉が先になくなりパンだけが最後に残るため、パンを食べたという感覚が強すぎて、肉の印象が残りにくい。そういう細かなところまで計算され尽くしているわけです。

定番商品の背後には、そういう細かな、ビックリするような仕掛けが施されているのです。

----------

サイゼリヤ元社長

1957年、富山県生まれ。京都大学農学部、京都大学大学院農学研究科修了。81年、味の素に入社。87年、ブラジル工場へ出向。98年、同社発酵技術研究所研究室長。2000年、サイゼリヤ創業者・正垣泰彦より生産技術者として口説かれサイゼリヤ入社。同年、取締役就任。2009年、代表取締役社長に就任。2022年、退任。食堂業と農業の産業化を自らのミッションとし、 13年の在任期間でサイゼリヤ急速成長の基盤づくりを行うと共に、店舗省エネ、作業環境の改善、工場品質の安定化、食材加工技術の基礎研究、脳波による嗜好研究など、独自の感性で会社の進化を牽引した。

----------

(サイゼリヤ元社長 堀埜 一成)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

なぜ中国人に「サイゼリヤ」は人気? 元社長が、赤字のまま20店舗も出店したワケ

PHPオンライン衆知 / 2024年7月1日 11時50分

-

SNS、WEBメディアで話題沸騰の『サイゼリヤ元社長が教える 年間客数2億人の経営術』、増刷決定! 発売3週間で1万部突破!

PR TIMES / 2024年6月19日 10時45分

-

サイゼ元社長が目指した「飲食店版のユニクロ」 おいしい野菜を安く安定的に供給できる仕組み

東洋経済オンライン / 2024年6月18日 17時0分

-

粗悪品だから安いのではない…サイゼリヤが「ミラノ風ドリア」を税込300円で出せる本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 16時15分

-

「初デートでサイゼはない」に元社長が喜んだ理由 高校生の会話「サイゼでもいいよ」も褒め言葉に

東洋経済オンライン / 2024年6月4日 15時30分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください