「ミカンをむくとウジ虫」が現実になるところだった…世界トップレベルの技術で外来種害虫と闘う人々の執念

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 10時15分

■イモゾウムシが16年ぶりに侵入

いま、日本の「食」と「農」が外来侵入害虫の脅威に晒(さら)されている。

5月24日16時16分、MBC南日本放送WEBで「サツマイモを食い荒らすイモゾウムシ 鹿児島市、指宿市などで確認続く」との記事が配信された(*1)。

侵略的外来種ワースト100に入っているイモゾウムシは「特殊害虫」と呼ばれ、南西諸島に蔓延(まんえん)するが、九州にはいない。

今年初めて鹿児島市でイモゾウムシの侵入が報道されたのは、3月15日に毎日新聞が報じたニュース「サツマイモの害虫『イモゾウムシ』、鹿児島本土で16年ぶり確認」(*2)だった。今回の記事は、その続報だ。

3月、鹿児島市に侵入したイモゾウムシは現地職員の懸命な初期防除にもかかわらず、その発生が収まるどころか、指宿(いぶすき)市にも侵入範囲が拡大した(*1)。侵入害虫の防除は初動が肝心であり、これ以上の拡大は許されない。

■「飛ばない虫」の意外な侵入ルート

もし、イモゾウムシが広範囲に広がればどうなるのか?

ゾウムシの幼虫に齧(かじ)られたサツマイモは自己防御のための物質を放ち、家畜も食べないほど苦いイモとなる。こうなっては商品の価値はない。サツマイモ栽培は危機的な状況となる。

では、なぜ突如イモゾウムシが現われたのか?

アジアなど海外から飛んできたのではないかと思う人もいるかもしれない。だが、この虫は飛ばない。イモや苗に付着して、人によって持ち込まれる。

イモゾウムシの発生が広くみられる南西諸島からサツマイモを含むヒルガオ科の植物に移動制限がかかっているのはそのためだ。空港や港でこれらの植物を持ち出さないよう注意喚起するポスターを見たことがある方も多いと思う。

しかし、それを知らずにネット販売などで苗が売られていることもあるという。

■延々と続く「特殊害虫」との闘い

イモゾウムシは、近縁種のアリモドキゾウムシと並び、サツマイモの二大害虫である。

2種のゾウムシは農林水産省によって特殊病害虫に指定されている。このうち害虫のことを指して「特殊害虫」と呼び、昭和の時代から根絶作戦が展開されている。

日本では、これらの害虫に多くの人々が対峙(たいじ)し、闘ってきた歴史がある。そして、近年は新たな外来害虫の侵入が続いている。

リスクは明らかに、再び高まっている。

被害を拡大しないためには、外来害虫がどのような経緯で日本に侵入し、その侵入にはどのような背景があり、また、それがどれほど私たちの暮らしや自然生態系に影響を及ぼしうるのか。正しく把握しておくことが大切だ。

■近年増加する外国由来の「特殊外来害虫」の侵入

サツマイモを加害するゾウムシの脅威は、九州に限ったものではない。2023年7月31日付の中日新聞では「寄生害虫根絶へ 西区で農家ら『ヒルガオ』除去」(*3)という記事が配信されている。

2022年10月には浜松にアリモドキゾウムシが侵入し、これらの地区では2024年5月現在でもサツマイモを含めてヒルガオ科植物を栽培することが法律で禁止されている(*4)。サツマイモ栽培農家にとっては死活問題だ。

(注)「焼きいも」が第4次大ブームの中…日本に“サツマイモが消える危機”が迫っている事実をご存じか 参照

昨今はヒアリ、セアカゴケグモ、ツマアカスズメバチ、クビアカツヤカミキリ、オオキンケイギクなど次から次へと海外からの外来侵入生物に関する数多のニュースが報道される。

ネット中心の情報過多の現代では膨大なニュースに埋もれがちだが、ある地域に存在しなかった生物が新たにそこで見つかることの科学的意味、生態的な背景、そして私たちの日常や経済に及ぼす影響を考えることが重要だ。

■防疫・害虫駆除の最前線で闘う「名もなき戦士たち」

日本の食と農を脅かす「特殊害虫」はサツマイモの害虫だけではない。

数十年前まで、九州以北では南西諸島で採れる野菜の多くや果物を食べることはできなかった。どうしていまは、こうした南の島で採れたゴーヤやマンゴーを九州以北でも食べることができるのだろうか?

そこには、今回問題になったサツマイモのゾウムシだけでなく、害虫根絶に仕事人生をかけた数多の方々のご苦労がある。

当時、南西諸島には果菜類をむさぼり食う特殊害虫のミバエ類がいて、ウリ科やナス科の野菜や、亜熱帯果樹の多くは、法律による移動の制限がかけられていた。

もし特殊害虫との戦いがなければ、今の日本はどうなっていただろうか?

日本のいたるところで、

・害虫のついた外国産の果樹や野菜が日本の市場にあふれている

・甘いサツマイモだが、ときどき苦くて食べられないハズレがあり、虫が出てくる

・沖縄産のマンゴーを使ったパフェなんて食べたいけど夢のまた夢

・ゴーヤと呼ばれるニガウリが日本のマーケットには存在しない

といった現実が日常になっていた可能性がある。

こうした事態にならないよう日本の食を守り続けてきた無数の「名もなき戦士」たちがいて、そして、いまもなお最前線で闘っているのである。

■高まる侵入害虫の全国蔓延リスク

海外から日本にやってくる侵略的外来種の多くが、いま私たちの暮らしを脅(おびや)かしつつある。農作物や健康を脅かす侵入害虫が日本に蔓延するリスクは年々高まっている。

九州では柑橘(かんきつ)の害虫である外来種のミバエ類が、そして全国的には冒頭に書いたようにサツマイモを加害するゾウムシ類が、繰り返し日本に侵入している。

そしてその都度、国の植物防疫官と現場職員の懸命な努力によって根絶されているのが現状だ。

■異常な事態

2020年には新たな脅威が目前に迫った。

あろうことか、九州に幼虫がミカンの果実をむさぼり食う、別の特殊害虫であるミカンコミバエが侵入したのだ。この年、鹿児島で84匹、熊本で5匹、宮崎で1匹のミカンコミバエのオスが、仕掛けたフェロモンの罠に捕らえられ、発見されたのだ。

そして、2021年5月に長崎・熊本・鹿児島でそれぞれ5匹、18匹、4匹のオスが発見されたのを皮切りに、1年間で福岡7匹、佐賀4匹、長崎128匹、熊本41匹、鹿児島23匹、沖縄318匹と、実に合計521匹ものオス成虫が見つかった。

はっきり言って、これは「異常な事態」だ。

■「外来ミバエ類の北侵を防げ」

この年、長崎県と鹿児島県のウェブサイトでは、果実から幼虫が発見されたと公表している。

報道によると、両県ではヘリコプターでミバエを誘引して消すためのテックス版(ミカンコミバエのオスを誘引するフェロモンと殺虫剤を混ぜた液体を染み込ませた約4センチ四方の板)を撒(ま)いてもいる。

捕獲されたオス成虫数の多さは、九州でミカンコミバエが繁殖していた可能性を示す。これらは現場の方々の懸命の尽力のおかげで、それぞれ1年以内に根絶された。

(注)「日本でミカンが食べられなくなる日」コロナ禍に進む“知られざる重大危機” 参照

だが、今年も南西諸島に仕掛けられた罠にミカンコミバエがかかっており(*5)、現場で防除作業を続けることで、外来ミバエ類の北侵を防いでいるのが実情だ。

■特殊害虫に対抗するための「両輪」

日本は、特殊害虫の根絶で世界トップレベルの技術を持っている。

1982年のミカンコミバエ(*6)と、1993年のウリミバエの日本からの根絶(*7)、そして、度重なるアリモドキゾウムシの侵入との闘いの末、2013年に沖縄県久米島から(*8)、2021年に沖縄県津堅島から(*9)アリモドキゾウムシを根絶することができた。

ミバエ類の根絶によって、南西諸島からマンゴーやゴーヤの出荷が可能になった。その後、現場では海外から日本へのミバエ類の再侵入を防ぐ取り組みを続けている。

1940年代に始まり80年以上続くミバエ類をはじめとした特殊害虫との闘いだが、「植物検疫」と「地方での根絶事業」の仕事とが両輪となって日本の農業を守り続けているのだ。

■気候変動、インバウンド、ネット社会の物流……すべてがリスク

日本の農業と食の安全を守るため、いまこの瞬間も、植物に有害な病害虫の侵入・蔓延を防ぐべく、輸出入植物および国内植物の検疫が全国のどこかで行われていると想像してみてほしい。

サツマイモを加害するゾウムシ類など新たな侵入害虫の根絶や、いったん南西諸島から根絶したミバエ類の海外からの再侵入を防ぐ取り組み、そして、日本の食を守るためにそのような仕事に日夜忙殺されている人々がいることを、現在では多くの人がまったく知らない状態になっているとも聞く。

日本における侵入害虫の根絶作戦は、現場で働く方々の想像を絶する努力によって、2010年頃までは連勝に次ぐ連勝に沸いた。しかし2015年以降、「敵」(である害虫たち)がすでに駆逐したはずの地域に再び上陸し始めている。

これには紛(まぎ)れもなく気候変動、グローバル化、インバウンド、ネット社会による物流の増大や働き方改革など、現代の日本が抱える諸問題が深く関わっている。

社会の変化が進んだとしても、日本の食と農を守る現地現場の奮闘を忘れてはならない。なぜなら食と農の安全を守る取り組みは、すべて国民の税金によって支えられているからだ。

■私たち一人一人が「食の安全」の担い手である

本稿の読者のみなさまには、特殊害虫の根絶と再侵入の防止に向けた壮絶な闘いの軌跡を正しく知っていただくとともに、いったん外来種の侵入を許すとどれだけ多くの税金を投入する事態に陥るか、ぜひ想像してみてもらいたい。

根絶事業の視点を通して、今後、日本は食の安全をどう守るべきか、また、その侵入防止対策をどのように維持・発展させていくべきか、真摯に考えなくてはならない。

特殊害虫の根絶によって日本の食と農を守り続けている「名もなき戦士たち」の活躍と努力によって、わたしたちの食の安全が保たれている実態を伝えたい。

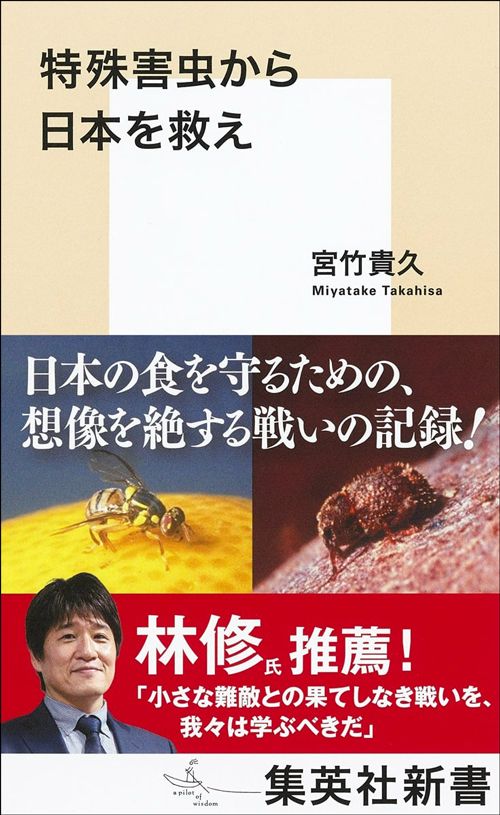

そのような思いから、今回『特殊害虫から日本を救え』を著わした。

日本の食と農を支えた名もなき戦士たちの努力と情熱と執念に、ぜひ触れてみていただきたい。

■参考文献

*1 MBC南日本放送2024年5月24日(最終更新5月24日16時16分)「サツマイモを食い荒らすイモゾウムシ 鹿児島市、指宿市などで確認続く」

*2 毎日新聞2024年3月15日20時55分(最終更新3月15日20時55分)「サツマイモの害虫『イモゾウムシ』、鹿児島本土で16年ぶり確認」

*3 あなたの静岡新聞2023年3月29日「サツマイモ害虫 浜松で緊急防除 1年間作付け禁止に アリモドキゾウムシ」

*4 農林水産省 アリモドキゾウムシに関する情報(更新日:2023年11月29日) https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/k_kokunai/arimodoki.html/arimodoki.html

*5 植物防疫所ウェブサイト https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/dsinnyuu/hakkenjokyo.html

*6 Koyama et al. 1984 Eradication of the oriental fruit fly (Diptera: Tephritidae) from the Okinawa Islands by a male annihilation method. Journal of Economic Entomology 77, 468-472

*7 Koyama et al. 2004 Eradication of the melon fly, Bactrocera cucurbitae, in Japan: importance of behavior, ecology, genetics, and evolution. Annual Review of Entomology, 49: 331-349

*8 Himuro et al. 2022 First case of successful eradication of the sweet potato weevil, Cylas formicarius (Fabricius), using the sterile insect technique, PLOS ONE https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267728

*9 Ikegawa et al. 2022 Eradication of sweetpotato weevil, Cylas formicarius, from Tsuken Island, Okinawa, Japan, under transient invasion of males, Journal of Applied Entomology, 146: 850-859

----------

岡山大学学術研究院 環境生命自然科学研究科 教授

1962年、大阪府生まれ。理学博士(九州大学大学院理学研究院生物学科)。ロンドン大学(UCL)生物学部客員研究員を経て現職。Society for the Study of Evolution, Animal Behavior Society終身会員。受賞歴に日本生態学会宮地賞、日本応用動物昆虫学会賞、日本動物行動学会日高賞など。主な著書には『恋するオスが進化する』(メディアファクトリー新書)、『「先送り」は生物学的に正しい』(講談社+α新書)、『したがるオスと嫌がるメスの生物学』(集英社新書)、『「死んだふり」で生きのびる』(岩波書店)などがある。

----------

(岡山大学学術研究院 環境生命自然科学研究科 教授 宮竹 貴久)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

果実など腐らせる害虫ミカンコミバエ 奄美市や大和村で確認 今年度あわせて5匹 鹿児島

MBC南日本放送 / 2024年7月2日 16時3分

-

九州南部と四国、大雨に厳重警戒 線状降水帯の半日前予測、気象庁

共同通信 / 2024年6月17日 12時7分

-

水産庁がクロマグロ産卵撮影成功 群れで一斉に受精、生態解明期待

共同通信 / 2024年6月14日 18時50分

-

死んだふりしている場合じゃない!~オスは異性のフェロモンにより死んだふりから覚醒する事を世界で初めて発見!~〔琉球大学、岡山大学〕

PR TIMES / 2024年6月13日 0時36分

-

ひと目でわかる傘マップ 6月8日(土)

ウェザーニュース / 2024年6月8日 5時47分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください