なぜ毒親に苦しむ娘は“母を捨てられない”のか…精神科医が指摘する「母親が娘の人生を支配する」理由

プレジデントオンライン / 2024年6月1日 7時15分

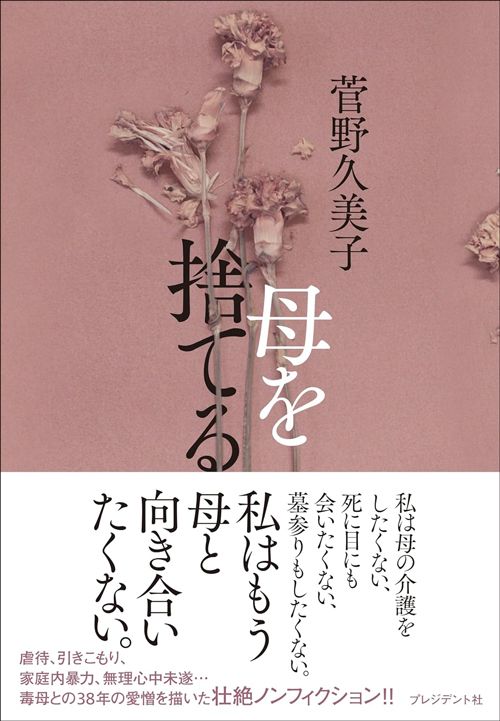

■「母を捨てる」という選択肢

【斎藤】これまでに母娘や「毒母」について書かれたさまざまな本を読んできましたが、菅野さんが書かれた『母を捨てる』は、母を捨てるまでの経過が書かれているという点で、とても稀有なケースだと感じました。立ち上げに関わられた家族代行サービスは、親に苦しみ、生きづらさを抱える当事者の助けになるはずです。

ご自身にとって母娘問題はまだ100%解決したわけではないかもしれませんが、他の当事者のためという点から見ても、すばらしい作品だと思います。

【菅野】ありがとうございます。私は母の支配に苦しんだ当事者でもありながら、ノンフィクション作家という取材者でもあります。そのため本書の執筆では、二つの視点を心がけました。

一つは「母を捨てる」までの葛藤を、幼少期まで遡り徹底的に描くこと。母からは肉体的虐待、ネグレクト、教育虐待などを受けましたが、それでも「母を捨てる」ことは本当に難しかった。その葛藤を表現したい、と。

もう一つは、母を捨てるには具体的にどうすればいいのか、どんなことが待ち受けるのか、そこに踏み込むこと。取材者として何らかの解決の道筋を切り開いていきたかったんです。

この本でも触れていますが、天才童話作家に憧れていた母は、そうなれなかった自分の身代わりとして、私に書くことをなかば強制しました。私は母の望んだ天才にはなれなかったわけですが、幸か不幸か、この仕事に就いたんです。

だったら、それを生かさなければいけない。仕事柄、取材で培ったさまざまな人とのつながりもある。「家族代行サービス」の立ち上げは、その結論の一つでした。

「母の娘」と「取材者」、この二つの視点を通して感じたのは、母と娘の関係がいかに根深いかということです。やはり世の中には母娘の問題に悩みながらも、母親から離れられない娘が圧倒的に多いと感じています

【斎藤】そうですね。2008年に刊行した私の著書『母は娘の人生を支配する』(NHKブックス)でも引用しましたが、近藤ようこさんの漫画『アカシアの道』でも、自分に対して虐待的にふるまってきた母親を介護しなければいけないやるせなさが描かれています。

ただし、これはある種の文学的な感傷であって、自分で落としどころを見つけるという話ではあるものの、一般的な母娘問題の解決策にはなっていません。そう考えると、菅野さんが「母を捨てる」という選択肢を選ばれた点に、これまでにない新しさを感じました。

■母娘の“プラトニックな近親相姦”

【菅野】私は、斎藤先生がご著書『母は娘の人生を支配する』で言及されていた“プラトニックな近親相姦(ゆき過ぎた親密さ)”という言葉に衝撃を受けたんです。まさに「私と母の関係はこれだった!」と。

私自身、家族代行サービスのような存在を必要としていたし、“物理的”に親を捨てるのは一つの解決策になるという強い思いから、その立ち上げに必死に奔走しました。

しかし一方で、私と母との関係を振り返ってみると、そこまで入り組んだ関係になってしまうと、果たして物理的に「捨てる」ことで、本当に母から離れられたのかという疑問も、ふと浮かび上がってきたんです。

今の私の状況を説明すると、母とは物理的に絶縁状態になっています。いざという時は、家族代行サービスを利用すればいい。世間的には母を捨てたと思われている。だけど私の中にいる「母」は、まだ消えてはいない気がするんですよね。この痛みは一体なんなんだ、という。

【斎藤】ハードルはものすごく高いと思います。毒親に悩むほとんどの娘は「親を捨てられない」という問題を抱えています。では、親を捨てるにはどうすればいいかというと、さまざまなケアの問題と同じで、すぐに答えは出ません。

■「母をケアすることがアイデンティティ」だった

【斎藤】最近、医学書院からヤングケアラーについて書かれた『わたしが誰かわからない』というすばらしい本が出たのですが、著者の中村佑子さんはそういう分離の解決策を提示してはいないんです。女性はケアする存在だから自我を捨ててまで親をケアするべきだ、とは言っていない。

もちろん、女性が親をケアするのが正しいとは言っていませんが、それは苦しいけれども意味のある体験であって、自分はそれを否定できないという話に近いので、苦しんでいる人の具体的な解決につながるかといったら、やはり難しいと思います。

母を捨てるというのは、それほど難しいんです。

菅野さんの本にも書かれていましたが、母娘には愛憎の両極があります。『わたしが誰かわからない』の場合は、虐待はされていませんが、ヤングケアラーですから“半虐待”のようなかたちで、なかば強制的にケアを強いられる立場になっている。

虐待にもケアの側面があると思いますが、その瞬間がすごくポジティブな輝きを帯びてしまうことがある。これが母を捨てることの難しさに結びついているのかもしれないと思いながら、菅野さんの本を拝読しました。

【菅野】ポジティブな輝き……。本当にそうなんですよね。

著書の中でも書きましたが、私も母から幼少期に凄まじい肉体的な虐待を受けたんです。毛布の上から首を絞められて窒息して気を失ったり、水の張ったバスタブに沈められたこともある。もちろん、それは今思うとおぞましく、そんなことをした母への憎しみも当然あるんです。

ただ、そんな母も祖父母からネグレクトされて育ったことも、早い段階で気づいていました。さらに父との満たされない結婚生活を送っていた姿も見てきた。だからこそ娘である私が、母の望んだ人生を生きなきゃと日々、孤軍奮闘していたわけです。

あの時間を振り返ると、むしろ私は「母をケアすることがアイデンティティ」でした。確かに母をケアする喜びにあふれていたし、光り輝いていた。だから長年、母と離れられませんでした。著書『母を捨てる』では、母を捨てられない娘の視点も徹底的に描いたつもりです。

よく「こんなにひどいことされたのに、なんで今まで捨てなかったの⁉」と言われるんですが、斎藤先生のご著書を拝読して、ストンと腑に落ちました。「そりゃ、捨てられないよね」と。

でも、やっぱり私はその蜜月も、今振り返るとめちゃくちゃ苦しかったんです。母の望んだ人生を操り人形のように生きているわけですから。「母を捨てる」までの38年間は、その葛藤の連続だったと思います。

■娘が「母を捨てる」のは自傷行為

【菅野】『母は娘の人生を支配する』でも書かれていらっしゃいましたが、「父と息子」と「母と娘」の問題には、どのような違いがあるのでしょうか。

【斎藤】大前提が一つあります。それは、男は「体を持ってない」ということです。

【菅野】「体を持っていない」というのは、どういう意味でしょうか。

【斎藤】女性は、頭痛や低血圧、便秘、生理など、あらゆる場面で自分の身体を意識しながら生きています。それを「モビルスーツみたいだ」と表現した人もいましたが、「身体を着て生きている」という自覚が女性には特に強いんです。一方、男性は健康な限りはそういった意識がほとんどありません。男性は、体が“透明”なんです。

【菅野】“透明”とはどういうことでしょうか。

【斎藤】健康な男性の多くは、自分が身体を持っていることをほとんど意識しないで生活している、という意味です。

一方、後でも触れるように、母は娘を「女として育てる」過程で、その身体を支配しようとします。娘の身体には決まって、母による支配の痕跡が残っています。比喩的に言えば、こういう身体の支配を通じて、母と娘は、身体が細胞レベルで融合してしまうんです。

この点、男性は体を持っていないので、ほぼそういう巻き込みが起こらない。だから父と息子、あるいは母と息子には、細胞レベルの融合が起こらないんです。男性も何%かは身体を巻き込んでいるのは間違いないですが、あえてここでは極論にしています。

ですから、父が憎いと思ったら、敵視して簡単に切り捨てられる。つまり、容易に「父殺し」ができるのです。

【菅野】なるほど。まさに、私と母とは細胞レベルの融合でしたね。それがおかしいとも思っていなかったですし。

【斎藤】男性が「父殺し」をしても、それほど大きな痛みを感じないのは、男性に“体がない”からです。しかし、母と娘は細胞レベルで融合してしまっているので、母を殺そうと思ったら娘は死ぬほど痛みを感じてしまう。娘が母を捨てるということは半分、自傷行為なんです。だから、母を捨てられない、つまり母を“殺せない”んです。この違いが、「母殺し」の難しさになっています。

■母親の人生を生き直させられる娘たち

【菅野】それはまさにそうで、私は今、死ぬほど痛みを感じている最中です。母娘はなぜ、細胞レベルで融合してしまうのでしょうか。

【斎藤】それは、ほとんどの母は娘を人間として育てないからです。

【菅野】「人間として育てない」とは、どういうことでしょうか。

【斎藤】母は娘を「女」として育てるんです。現代社会における「女性らしさ」とは、ほぼすべてが身体性に集約されます。女性的な外見、服装はもちろん、たおやかさやしとやかさ、ふくよかさ、そして所作や言葉遣いもそうです。女性らしさを伝達するには、身体レベルで融合しながら娘を支配しないといけません。女性同士だから、そういう同一化は息子に比べても容易なんですね。

養育の過程で、母は自分のありったけの「女性らしさ」のノウハウを娘につぎ込みますが、その中にはよくわからないルールがあったり、自己流のサバイバルスキルがあったりする。娘はそういうものでがんじがらめなってしまうんです。

それは一子相伝で、規範としての一般性は乏しい。「私はこうやって生き延びてきたから、あなたもこうしなさい」という話になってしまう。「私はこれができなかったから、あなたはこれをすべき」のような逆のパターンもあります。

母から娘に伝える価値観は、その家限定のようなものが多く、非常に偏っているケースも少なくありません。それはあくまでも母独自の考えで、父から子に伝える価値観のほうがまだ一般性・普遍性がある。

『母を捨てる』を読んで、菅野さんのお母さんにも特殊な価値観があったように思いました。休みなく猛勉強させたり習い事に通わせたり、作文コンクールや新聞投書などに応募させたのもそうでしょう。女性らしさとは関係がないかもしれませんが、「生き直しを命ずる」という意味では、身体が融合しているといえるかもしれません。

【菅野】「母親の人生を生き直す」ということですね。

■絶えず変わり続ける母の娘に対する欲望

【菅野】私も『母を捨てる』では、その母子の離れらなさを描いたつもりです。ただ、読者の反応を見るに、冒頭の肉体的虐待についてよく引き合いにだされることが多いんです。確かに幼少期の肉体的な虐待の表現はセンセーショナルでしょうし、当事者としてはものすごい恐怖で、生物としての危機を感じたのは事実ですが。

だけど、それより私が母に対して最も恐怖したのは、私の身体が大きくなってからも母に支配され続けたことなんです。それは母の娘に対する欲望が、絶えず変化していったから。

母は専業主婦でしたが、いわゆるバリキャリ的な女性に憧れていました。母は私が小学生の時にスポーツ刈りにさせたり、よく男物の格好をさせたりしたのですが、それは娘が男性に走ったら、そのバリキャリ人生を歩めなくなってしまうから――。だから幼少期に私の女性性を徹底的に刈り取ったのだと思います。

私はその後の人生で、母が望む人生を忠実に生きるように努めたのですが、私が30歳近くなると、母は私に妊娠、出産の要求をにおわせるようになったんです。一般的な親なら、「あるある」なのかもしれませんが、私にとっては衝撃だったんですね。

「えっ? これまで、私の女性性を散々奪ってきたのに⁉」と。そして、どんなに歳を重ねても、そんな母の気まぐれな欲望に心底振り回され、心身ともに激しく疲弊している自分がいたんですよね。

■「父殺し」より「母殺し」が難しいワケ

【斎藤】母には、娘の身体を借りて夢を実現してもらうという「生き直しの欲望」があるのです。

【菅野】それは、私も子どもの頃によく感じていました。母は私に第二の人生を「生き直して」ほしいのだろうと。

先ほどもお話に出ましたが、そこには娘側の心理として苦しみの反面、一種の一体感というか心地よさもあるわけですよ。母のケアを担っていた娘の立場からすると、どんなに我が身を犠牲にしても母の望みは、叶えあげたいという思いに取りつかれていましたからね。

【斎藤】父から息子への教育は、基本的には社会一般のルールの“インストール”です。体育会系などのように多少の偏りはあるかもしれませんが、どちらかといえば一般性が高いルールを教え込む過程です。

だからこそ、息子がその価値観の中で父親に勝ることもありうるわけです。偏差値という価値観だったら、父よりも高い偏差値の大学に入れば、もうその瞬間に「父殺し」が達成されてしまいます。

ところが、母が娘に伝達する価値観は一般性に乏しく複雑で曖昧なので、簡単には勝ち負けが論じられません。そういう意味で、母が娘を支配する関係がずっと続くのです。まさに私の本のタイトル通り、『母は娘の人生を支配する』となるわけです。

ただし、支配といっても母にとっては「よかれと思って」のことです。

【菅野】「よかれと思って」なので、滅茶苦茶やっかいなんですよね。母の欲望は、気まぐれで終わりがない。母を捨てなければ、私は母の望む人生を死ぬまで生き続けなければならないのかと思うと、ゾッとします。

【斎藤】そこには「女性らしくあってはいけない」という、ある意味ミソジニー(女性嫌悪)的な発想があって、その裏返しでそういうことをしたわけでしょう。ですから、少女時代にスポーツ刈りにさせられたのも、ある意味で身体性の支配です。女性性の否定は女性性の押しつけをひっくり返しただけですから、身体性の支配という点では同じ意味を持っていたのかもしれませんね。

----------

筑波大学教授

1961年、岩手県生まれ。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』、『心を病んだらいけないの?』(與那覇潤との共著・小林秀雄賞)など多数。

----------

----------

ノンフィクション作家

1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。

----------

(筑波大学教授 斎藤 環、ノンフィクション作家 菅野 久美子 構成=岩佐陸生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

【“私の推しメン”対談】秋吉久美子×安冨歩・東大名誉教授 「ハッキリ考えを言えるのが秋吉さんの魅力」作品にもにじみ出るその人柄

NEWSポストセブン / 2024年7月24日 15時59分

-

幼い娘3人を殺した29歳母親は“責任感が強く真面目”…「子殺しをする親」の多くが陥る心理状態とは|ルポライター・杉山春さんに聞く

女子SPA! / 2024年7月24日 8時45分

-

幼い娘3人を殺害した29歳の母親は“異常者”か?法廷での発言にみる生きづらさとは|ルポライター・杉山春さんに聞く

女子SPA! / 2024年7月23日 8時45分

-

月22万円の年金では足りず老後破綻の危機…お金でしか問題を解決できない両親の自業自得な末路

Finasee / 2024年7月12日 13時0分

-

親が死に、還暦のひきこもりがゴミ屋敷で孤独死…8050問題の次に訪れる「在宅ホームレス」問題

プレジデントオンライン / 2024年7月6日 7時15分

ランキング

-

1「モテすぎて坊主にした」SNSで話題の女性。「無駄に性愛を向けられることは9割減りました」

日刊SPA! / 2024年8月2日 15時53分

-

2免許を取ったばかりなのですが、「初心者マーク」をつけるのが恥ずかしいです。 貼らなくてもいいのでしょうか?

くるまのニュース / 2024年8月2日 19時10分

-

3東京株式市場の大幅続落に投資家が悲鳴! SNS上で名指し《植田ショックを招いた3悪人》の名前

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年8月2日 16時58分

-

4旅行に行くなら持っておきたい100円ショップの便利グッズ6選

MONEYPLUS / 2024年8月2日 18時0分

-

5女性から自然と「好かれる/嫌われる男性」に共通している“6つの特徴”

日刊SPA! / 2024年7月28日 8時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください