本を読むのが速い人は、なぜ速く読めるのか…読書をがんばる人ほど「速読」から遠ざかってしまう理由

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 16時15分

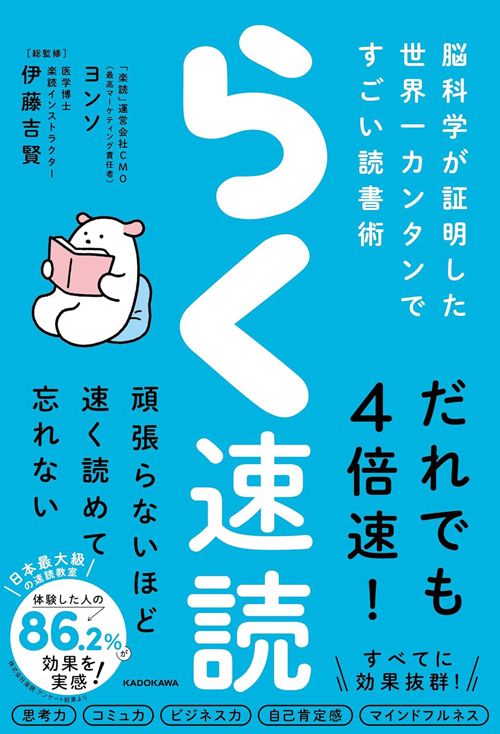

※本稿は、ヨンソ(著)、伊藤吉賢(監修)『らく速読 脳科学が証明した世界一カンタンですごい読書術』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■速読を身につけるには「がんばりすぎない」がコツ

あなたはきっと、「自分も速読できたらいいな」「たくさん本を読みたいな」と思ってこの記事を開いてくれたことでしょう。

もしかすると、すでに別の速読法を試してみて、挫折してしまった経験があるのかもしれません。

なぜ、あなたは速読ができなかったのでしょうか?

断言します。

それは、あなたが「がんばりすぎていた」からです。「がんばりすぎ」は速読ができない一番の原因だといえます。

根本的な部分を変えずに、速読のトレーニングをしても、うまくいかないのは当たり前のことなのです。

速読向きの読み方にアップデートするための第一歩は、「がんばらないで、らくをする」ことです。

速読法は、一生懸命トレーニングして身につくものではありません。

むしろ、「気楽にやる」「テキトーにやる」「楽しんでやる」くらいのスタンスで臨んだほうが、メキメキ成果が上がります。

■がんばりすぎは生きづらさをもたらす

速読の習得のためだけでなく、「がんばりすぎる」ことは、人生にさまざまな苦痛や弊害をもたらします。

もしあなたが生きづらさを感じているならば、らく速読を通して、「らくな人生」を歩むきっかけにもなるでしょう。

らく速読を始める際は、ぜひ「がんばらない」でください。

まずは、このことを覚えておきましょう。

私たちが伝えている「らく速読」を実践していくと、「がんばらない」「らくをする」ことの大切さをおわかりいただけると思います。

速読の習得のためだけでなく、「がんばりすぎる」ことは、人生にさまざまな苦痛や弊害をもたらします。

もしあなたが生きづらさを感じているならば、らく速読を通して、「らくな人生」を歩むきっかけにもなるでしょう。

■読むスピードを上げるには音読でなく「視読」

らく速読の理屈は非常にシンプルです。

本を早く読むには、

(2)脳で速くわかる

この2つが必要となります。

まず、1つ目の「目で速く視る」について。

通常、私たちが視野で文字情報を捉えると、左脳の角回という部位で意味を理解するといわれています。

実際に声に出さなくても、頭の中で音声化して読んでいるのです。

この「音読」こそが、読書スピードが上がらない大きな原因なのです。

しかし、「音読」がクセになっている人でも、文字の意味を音声化しないで理解する脳の回路を持っているとされています。

その回路を使った読み方が「視読」です。

「視読」は、文字を読まずに、文字そのものを「視る」だけの読み方です。

音読になれている人は、ついつい音にして意味を考えてしまいがちですが、らく速読では、「文字を視る」クセをつけてもらいます。最初のうちは文章の意味が分からなくても、「視る」だけでOKです。

「視読」のイメージは、街中で看板を見かけたとき、わざわざ音声化しなくても一瞬で「マクドナルドだ」と脳が意味を理解している感覚です。その感覚を読書で実践するのが「視読」だといえます。

「視読」を読書に採用することが、らく速読の1つ目のポイントです。

■集中して丁寧に読んだはずが頭に残らないのはなぜか

次に、2つめの「脳で速くわかる」についてです。

じっくり丁寧に時間をかけて、集中して読んだつもりなのに、内容をほとんど覚えていない。そんな「ざんねんな読書体験」をしたことのある人が少なくないでしょう。

多くの人が、がんばって集中して読もうとすればするほど反対に読書スピードが遅くなる、というジレンマに悩まされています。

なぜ集中して読んでいるのに、内容が頭に残らないのでしょうか?

脳には、記憶するための「ワーキングメモリ」という能力があります。

これはパソコンやスマホの容量のようなもので、一時的に脳に情報を保持するための能力です。

1冊の本を集中して読んだとしても、ワーキングメモリの容量は限られているため、その内容を大量に覚えることは不可能なのです。

集中して読もうが、いい加減に読もうが、ワーキングメモリの容量以上は記憶できないといえます。

また、何らかの訓練をしていない限り、集中して読むと必然的に「音読」になってしまうので、読書スピードも遅くなります。文章を「音」に変換するので、その分ワーキングメモリを過剰に使用してしまうのです。

その結果、時間をかけてじっくり読んだのに何も覚えていない、という悲しい事態になってしまいます。

■「がんばって読まなきゃ」が記憶力低下を引き起こす

それどころか、「集中して読む」「無理やり覚えようとする」読書は、脳にメモリ不足を引き起こす可能性もあります。

パソコンやスマホで、ソフトやアプリをたくさん起動させると、動きが遅くなったり固まってしまったりすることがあります。メモリが不足して、情報処理が追い付かなくなったからです。

脳も同じで、「がんばって読まなきゃ」という雑念やプレッシャー、読書への苦手意識などの思考の空回りやノイズがあると、ワーキングメモリが満杯になってしまい、記憶力の低下を引き起こしてしまうのです。

そして、脳内が情報過多になると、脳疲労が蓄積し、この点からも読書スピードを遅らせます。集中して読書すると、ついつい眠くなってしまうのは、脳に過度の負担を与えているからなのです。

これらを総括すると、「集中して読む」ことにはなんのメリットもないことが分かります。

では、どうすればいいのか?

集中状態の反対、「リラックス状態」で読めばいいのです。

リラックス状態で読むと、脳への負荷が軽減し、視野でとらえた文字の意味を高速で理解できるようになります。直感が働きやすくなるので、文字を音声化しなくても「先読み」してわかるのです。

■人によって読書のフォームは違っている

視読は、頭の中で文章を音声化しない分、音読よりも速く読める。その理屈はわかるのだけど、本当に試読なんてできるのかと疑問に思う人もいるかもしれません。

そう思うのは、本の読み方は1つしかないという固定観念のせいです。

その固定観念を壊しましょう。

人にはそれぞれ、読み方のクセがあります。読書フォームといってもいいでしょう。教科書を読むように完全な音読をしている人もいれば、部分部分は無意識に視読をしている人もいるはずです。

それぞれの読書フォームを、100%視読に矯正すれば、なんのがんばりも必要なく、誰でも速読ができるようになるのです。

たとえば、泳ぐのが遅い人は、バタ足や息継ぎの仕方などのフォームを矯正するだけで、確実に泳ぐスピードは速くなります。走るのが遅い人も、腕の振り方や脚の動かし方などのフォームを改善するだけで、みるみるタイムが向上します。

そもそものフォームが間違っている人ほど、ハードなトレーニングなどしなくても、フォームを見直すだけで驚くほど速くなるのです。

らく速読にも同じことがいえます。

ぜひ、音読から視読に読書フォームを変えてみてください。

----------

経営者として5億5000万円の借金を抱えていたが、楽読と出合ったのを機に人生が好転し、全額返済を果たす。運営するYouTubeチャンネル「OWS TV」は登録者数14万人超。著書に『無意識リライト 「寝る前3分の書き換え」で、現実は思い通り』(KADOKAWA)がある。

----------

----------

医学博士

東京慈恵会医科大学卒。楽読柏スクールインストラクターとして活動。脳科学の見地から楽読の研究を続け、「医学的に正しい読書術」の啓発に努めている。

----------

(RTH CMO、YouTuber ヨンソ、医学博士 伊藤 吉賢)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

iPhoneに先駆けて視覚障害者の生活に最新テクノロジー「生成AI搭載の音声読書器」が7月新登場!

PR TIMES / 2024年6月25日 13時0分

-

【人事・教育担当者対象】メディアに多数出演する勉強の専門家が試験に受かる勉強法を解説!5月FP1級学科試験の傾向も分析【参加特典あり】

PR TIMES / 2024年6月21日 13時15分

-

だれでも読書スピードが4倍速になる…医学博士が認めた「脳科学的に正しい速読」5つのポイント

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 16時15分

-

偏差値70超の子はやっている…カリスマ塾長が激推しする最短で最高の結果を生むたった一つの学習習慣

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 10時15分

-

生成AIを活用したオリジナル教材で英語のリスニング&スピーキング力向上!正しいシャドーイング方法で学習できるサブスク型新サービス~第二言語習得の第一人者、門田修平氏監修!トライズより6月4日提供開始~

Digital PR Platform / 2024年6月4日 17時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

418÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

5洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください