時価総額は4年で1000億円→77億円に急落…クラファン企業「マクアケ」伸び悩みの根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 9時15分

■時価総額は最盛期の10%未満に下落

2024年4月23日に発表された2024年9月期第2四半期の決算報告で、マクアケは売上高、売上総利益ともに前年同四半期比で大幅なマイナスとなった。売上高は-5.7%、売上総利益は-9.6%。21年9月期のコロナ禍での「巣ごもり需要」以後は、低調な業績が続いている。

19年12月に東証マザーズ市場に上場、初日で時価総額326億円をつけ、当時は大きな話題となった。その後、20年7月には時価総額1000億円にまで上昇したが、下落傾向が続き、24年現在は77億円に落ち着いている(5月28日)。

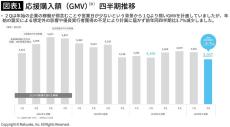

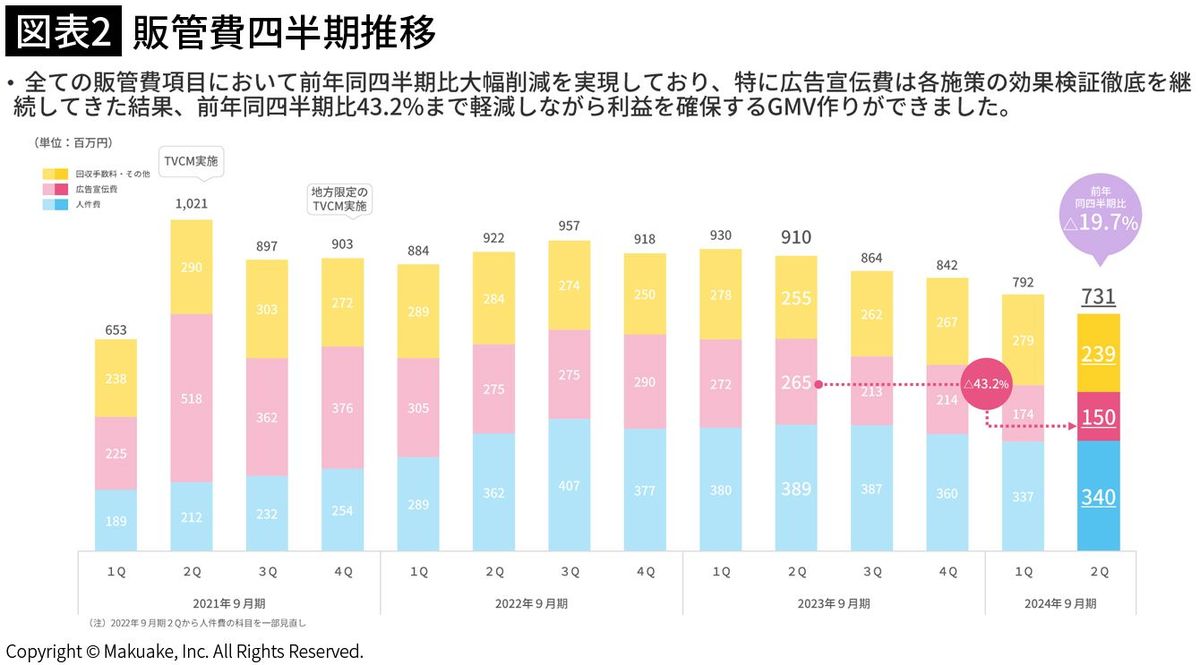

決算報告によるとGMV(流通取引総額)、つまりサイトからの購入による売上が前年同期比で-3.7%となっており、販管費は-19.7%となっている。取引総額が伸び悩むなか、販管費を圧縮することで利益を出そうとしている様子がうかがえる。

もともとマクアケは、同セグメントの他社に比べると、売上高に占める広告宣伝費の割合が突出して高かった。前年同期で比較すると、BtoBの営業DXサービスのサンサンが15.1%、フリマサービスのメルカリが28%、ネットショップ開業サービスのベイスが26.7%のところ、マクアケは34.1%を広告宣伝費が占めていた。

広告宣伝に注力し、認知度を上げて購入につなげるというビジネスモデルだったが、今回の決算では広告宣伝費を前年同期比-43.2%まで削っている。これは業績低下への一時的な歯止めにはなるかもしれないが、当然ながら認知度の低下が危惧される。今後の成長につながる対策とは言えないだろう。

■「応援購入」とコラボでファンを増やしてきた

マクアケは、企業や事業主が新製品・新サービスのプロジェクト提案を行い、「買いたい」と思った消費者がそれを先行的に購入することで資金が集まり、新製品・新サービスが発売されるという、クラウドファンディング形式のECサービスを展開している。

過去にはチェーンレスの電動アシスト自転車や小型の超音波食洗機、メガネ型のプライベートシアターなどのヒット商品を生み出してきた。

またビームスやジャーナルスタンダードなどの企業やスター・ウォーズなどのIPとのコラボレーションも数多く手がけている。

独自のITデザイン教育で話題となった神山まるごと高専とは、「先輩募集 応援購入プロジェクト」を行い、その設立に寄与した。アニメ映画『この世界の片隅に』のパイロットフィルム製作資金の調達に使われたことでも知られる。

■サイバーエージェントの「社内ベンチャー」としてスタート

マクアケは13年5月にサイバーエージェントの社内ベンチャーとしてスタートした。当初は「サイバーエージェント・クラウドファンディング」という社名だったが、17年にサイト名である「マクアケ」に社名変更。クラウドファンディング事業だけでなく、神奈川県などの自治体や地方金融機関と連携して、プロジェクトを実行する側の中小企業へのコンサルティングも行ってきた。

「応援購入」と呼ばれる仕組みの目新しさも手伝ってメディア露出が増え、順調に業績を伸ばし、19年の上場にこぎつけた。しかしコロナ禍の20年末を境に株価は下がり始め、22年頃からは低空飛行を続けている。

多くのECサイトがそうであるように、マクアケもBtoBとBtoCの2サイドプラットフォームだ。プロジェクトの「実行者」と呼ばれる企業・事業主を集めると同時に、「サポーター」と呼ばれる購入者(消費者)も集めなければならない。そして流通総額(GMV)と売上高を増やして、業績を回復させていく必要がある。

■「目新しさ」をビジネスの根幹とすることのジレンマ

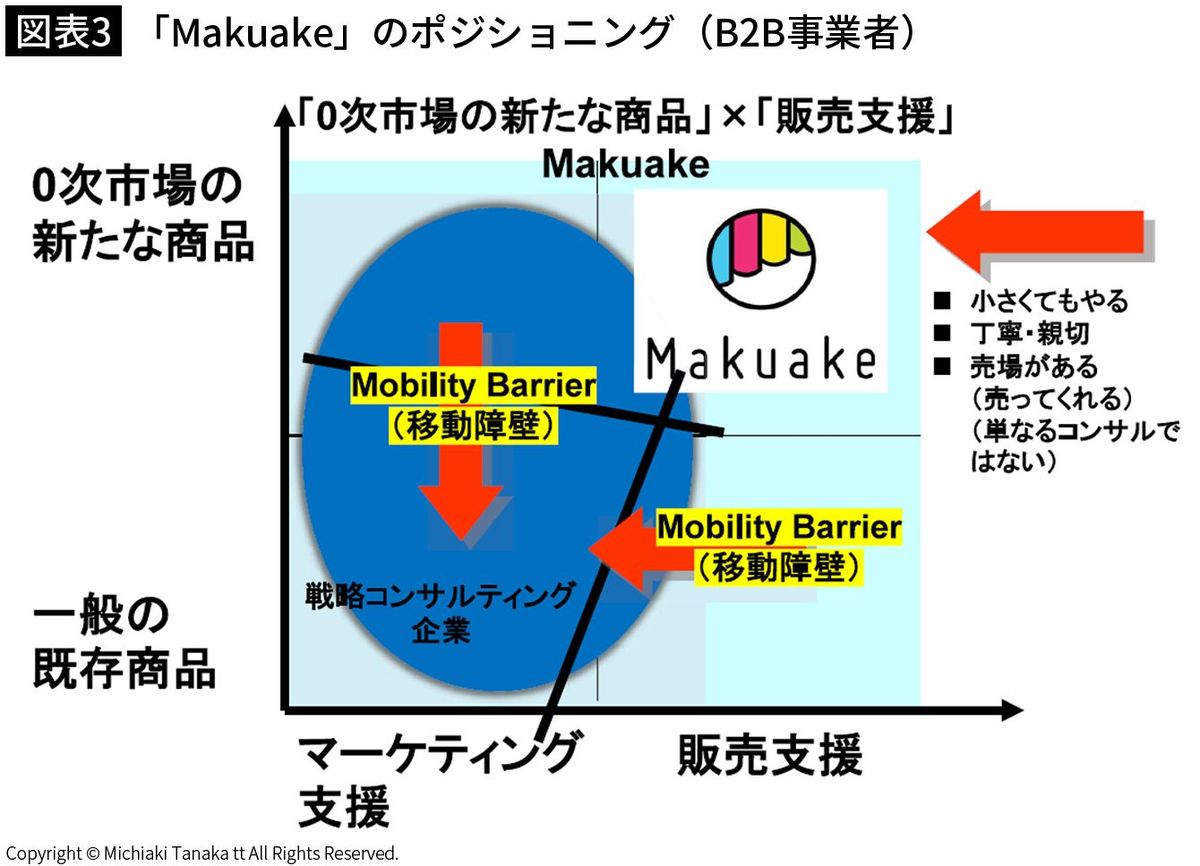

BtoBでは、テストマーケティングとして投入される「0次市場の新たな商品」と、それに対する「販売支援」がマクアケの強みだろう。戦略コンサルティング会社などでは支援できないような小規模のテストマーケティングを丁寧に支援してくれて、なおかつ販売サイトも持っている。

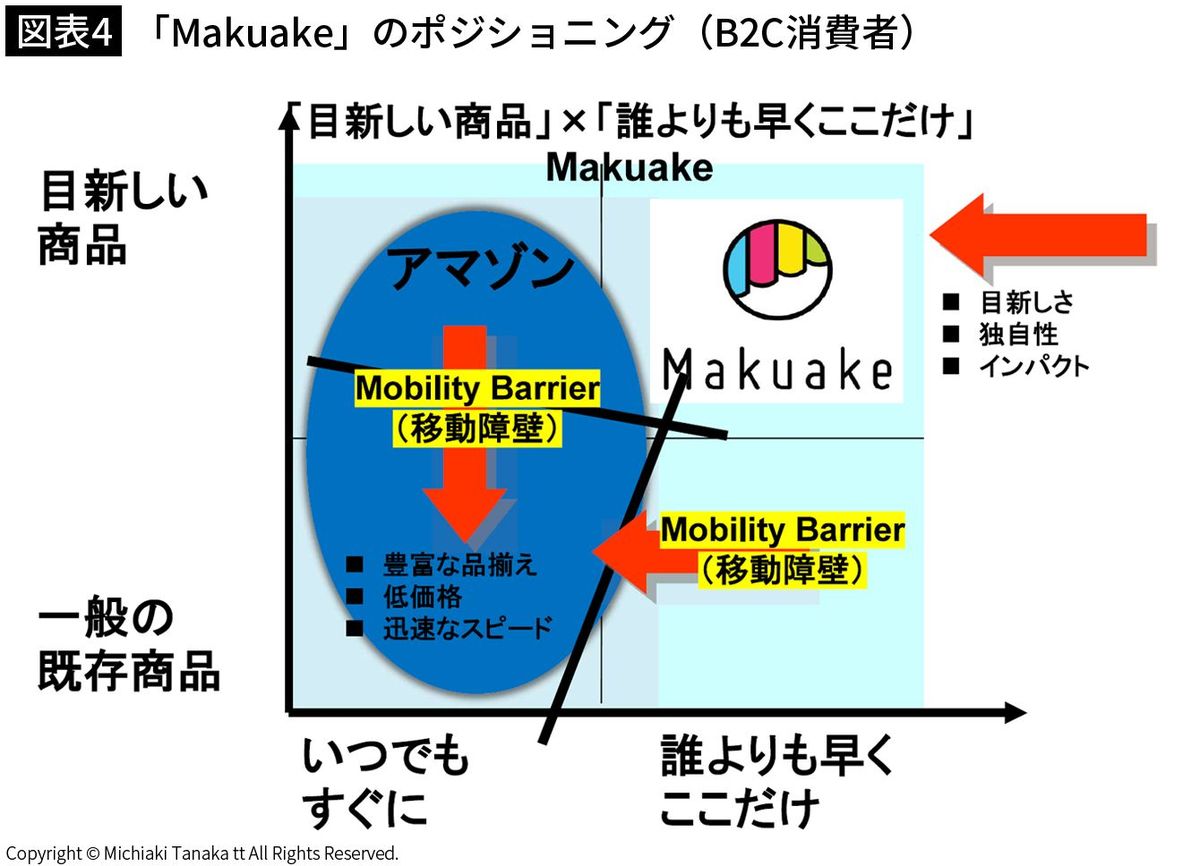

BtoCでは、どこにもないような「目新しい商品」を、「誰よりも早く」「ここだけ」で買えることが強みと言える。マクアケはBtoC市場では「目新しさ」「独自性」「インパクト」で勝負し、消費者に支持されてきた。それゆえにマクアケはアマゾンなど他のECサイトのように、既存商品を低価格で大量に売るような売上の伸ばし方はできない。

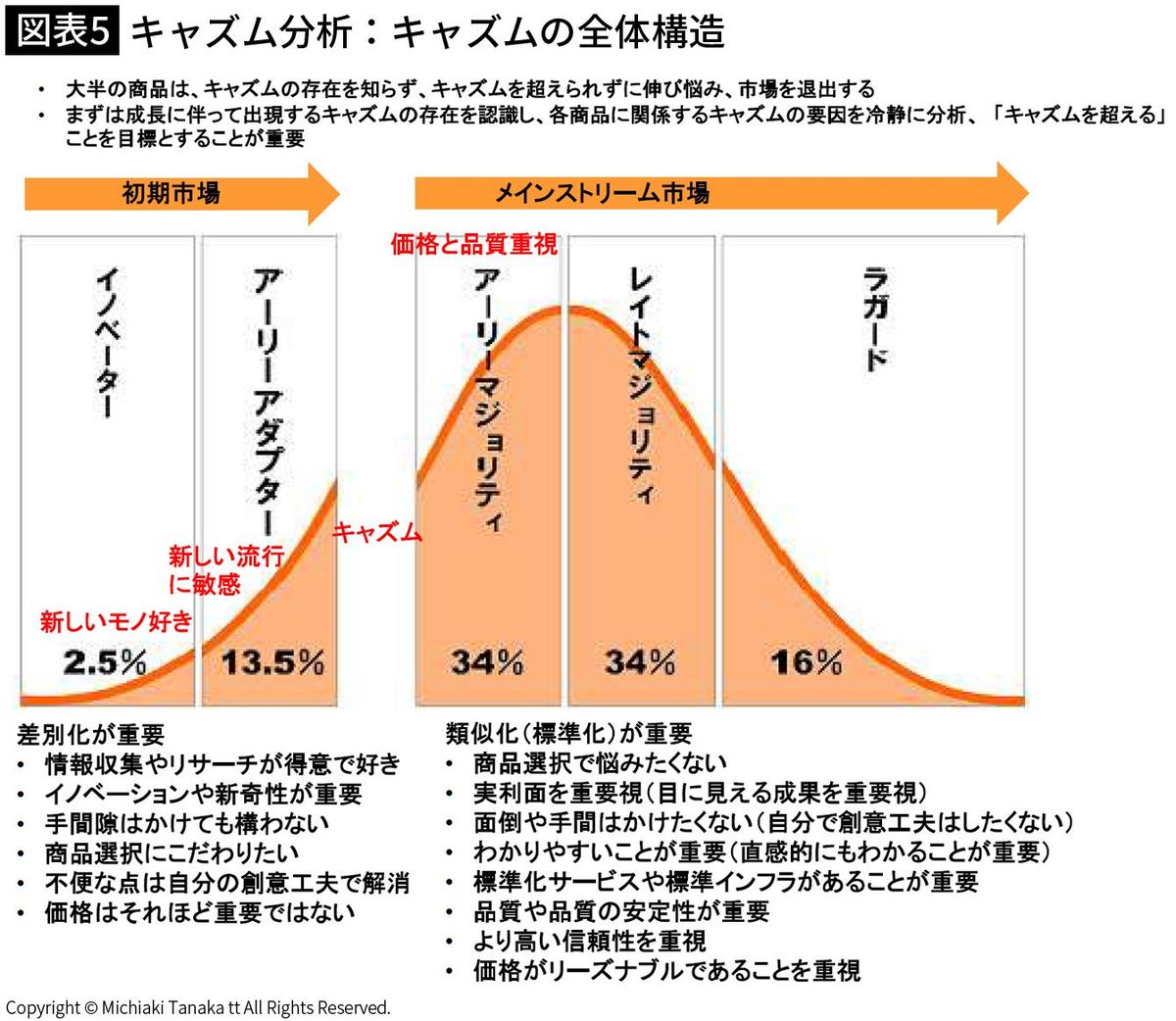

いわゆる「キャズム(裂け目、溝の意味)」を、マクアケは超えられていないのだ。キャズムとはアメリカの経営コンサルタント、ジェフリー・ムーアが提唱した企業・商品・サービスの成長における「壁」のことで、大半の新商品や新サービスは成長に伴って、このキャズムに直面するというものだ。

■「多数派」の消費者に受け入れられる必要がある

新商品や新サービスのローンチ後、初期市場では、「イノベーター」や「アーリーアダプター」と呼ばれる新しいモノが好きで流行に敏感な消費者が飛びつけば、売上は伸び、急激に成長できる。こうした初期市場の消費者は情報収集やリサーチが得意で、自ら情報を探しに行き、「新しい」「面白い」と感じたものであれば価格はあまり気にせずに購入する。彼らに響く商品・サービスを提供するには、徹底した差別化が必要だ。

そうして注目されるようになった新商品・新サービスが、その後にメインストリーム市場で普及して定番化していくためには、「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」といった、いわゆる一般の「多数派」消費者に受け入れられなければならない。これらの消費者は情報収集に手間と時間をかけず、商品選択でそれほど悩みたくない。わかりやすく実利がある商品・サービスを、リーズナブルに購入したい。彼らに響く商品・サービスを提供するには、類似化・標準化が必要となる。

つまり、新商品や新サービスが初期市場からメインストリーム市場に移行して人口に膾炙し、成長していくには、性格の違う消費者に受け入れられる必要がある。初期市場とメインストリーム市場の間にはキャズムがあるのだ。

マクアケは、このキャズムを超えられずにいるように思える。

■どうすれば「キャズム」を超えられるのか

では、マクアケはどうやってキャズムを超えていけばいいのか。

「目新しい商品がここだけで手に入る」というサービスの性格上、マクアケ自体でキャズムを超えるのは難しいと筆者は考えている。情報収集に手間と時間をかけず、商品選択でそれほど悩みたくないアーリーマジョリティを、マクアケのリピーターにしていくのは非常に困難だろう。

その一方で、マクアケはすでに上場していて、なおかつ赤字だから、株主に求められているのは配当ではなく成長だ。売上と利益が伸びて、株価も上がることを求められている。株主からすれば、キャズムを超えてもらわないと困る。

そこで考えるべきは、たとえマクアケ自体がビジネスモデル上、キャズムを超えられなくとも、売っている商品のなかにはキャズムを超えることができるものもあるのではないか、ということだ。

「目新しい商品」を「誰よりも早く」「ここだけ」とBtoCにおけるマクアケの特性を分析したが、実際には消費者は「応援購入」をした後で、プロジェクト終了の期限まで待ち、さらに生産を待って、ようやく商品が手元に届く。

■「マクアケストア」のポテンシャル

しかしアマゾンや楽天市場などであれば、注文した商品は翌日配送が可能だ。普段、ECサイトで、アーリーマジョリティはこのスピード感で商品やサービスを購入している。

こうしたメインストリーム市場の消費者にアプローチするためには、すでにサービスを開始している「マクアケストア」を充実させるという手段があるのではないか。

「マクアケ発のユニークな商品が買える」と銘打ったマクアケストアでは、マクアケでプロジェクトがサクセス(目標金額達成)した後に一般販売された商品を購入できる。しかし現状、マクアケストアの商品構成やサイトデザインなどを見ると、ここでの販売に力が入っているようには思えない。

アーリーマジョリティのなかには、比較的新しい商品がいつでも買えてすぐ翌日に届くとなれば、買いたい消費者が潜在的にいると思う。マクアケストアをアップデートして、ヒット商品を生み、キャズムを超えることに挑戦したらよいのではないか。

■企業と消費者の双方向コミュニケーションを増やす

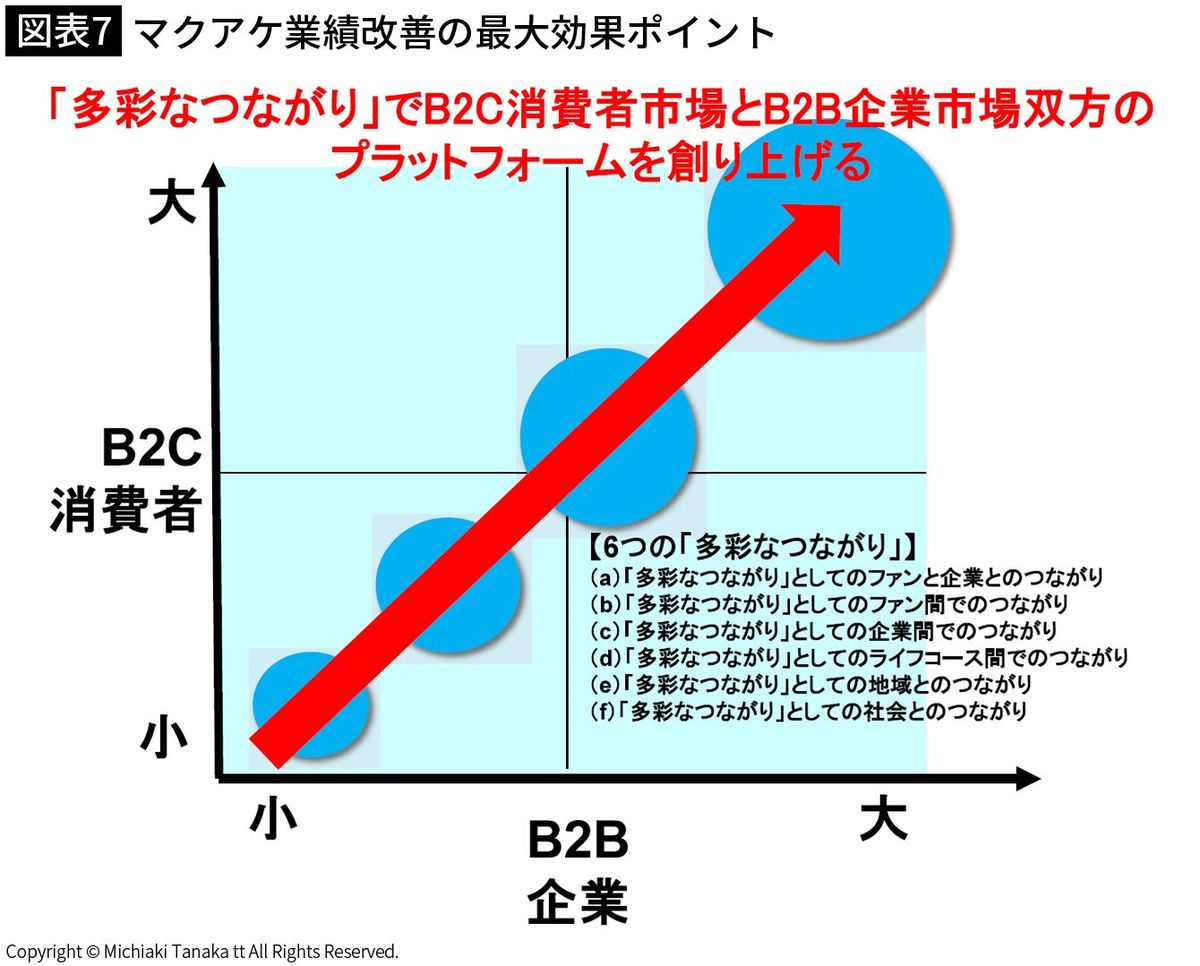

もう1つ、BtoBとBtoCの2サイドのプラットフォームをもっとつなげていくことも、マクアケの業績改善のポイントだ。現状、マクアケではプロジェクトの実行者による「活動レポート」と、応援購入者(サポーター)による「応援コメント」が投稿できるようになっている。

これに加えて、「商品レビュー」を増やしてはどうか。消費者はプロジェクト実行者への信頼度が上がり、より購入してみたくなるはずだ。あるいはニューズピックスにおけるプロピッカー(ニュースを解説する300名以上の専門家)のような人たちを用意して、商品開発やレビューを行うというのはどうだろう。マクアケでプロピッカー的な存在になりたいマーケターが集まり、それに惹かれて消費者が集まるような構造が、もしかしたらできるかもしれない。

BtoB市場にいる企業・事業主と、BtoC市場にいる消費者の双方向コミュニケーションを増やして、より多彩につなげていくことで、みんなが参加したい、見てみたいというプラットフォームを目指す。これが実現できれば、マクアケは「商品開発」と「流通」が双方向に情報をやりとりする「0次市場のエコシステム」にアップデートされるだろう。

■アマゾンは「事業者の利益よりも消費者の利益を優先」

消費者による商品レビューや専門家によるレビューなどは、BtoB市場では敬遠される傾向にある。レビューが、事業や商品価値の毀損につながる可能性があるからだ。一方でBtoC市場では、事業者側ではなく客観的な視点からのレビューが消費者を惹きつける。こうしたBtoBにおける事業者の利益とBtoCにおける消費者の利益相反は、EC業界では日常茶飯事だ。

これに対してアマゾンでは、「BtoBの事業者の利益よりもBtoCの消費者の利益を優先する」という社内ルールがあるという。「『2年で会員120万人超』チョコザップの快進撃はどこまで続くのか…既存ジムとの収益モデルの決定的な違い」の稿でも言及したが、「地球上で最も顧客中心主義の会社」と掲げる徹底したカスタマーセントリック(顧客中心主義)が、EC業界でアマゾンが強い大きな要因だと筆者は思っている。

一方、マクアケの決算報告資料には、事業者とのコラボレーションなどプロジェクトに関する情報は多数掲載されている。それと比較すると、購入者(消費者)へのサービス拡充に関する情報が圧倒的に少ない。

短期的な売上を確保するためにBtoB市場を重視するのは間違いではないが、BtoC市場にもきちんと向き合い、カスタマーエクスペリエンスを向上させてリピーターが増えることも目指していく必要がある。消費者はもっと事業者と交流したいだろうし、「応援コメント」だけでなく購入後の商品レビューなども投稿したいはずだ。

■消費者目線での「アタラシイ」を探す

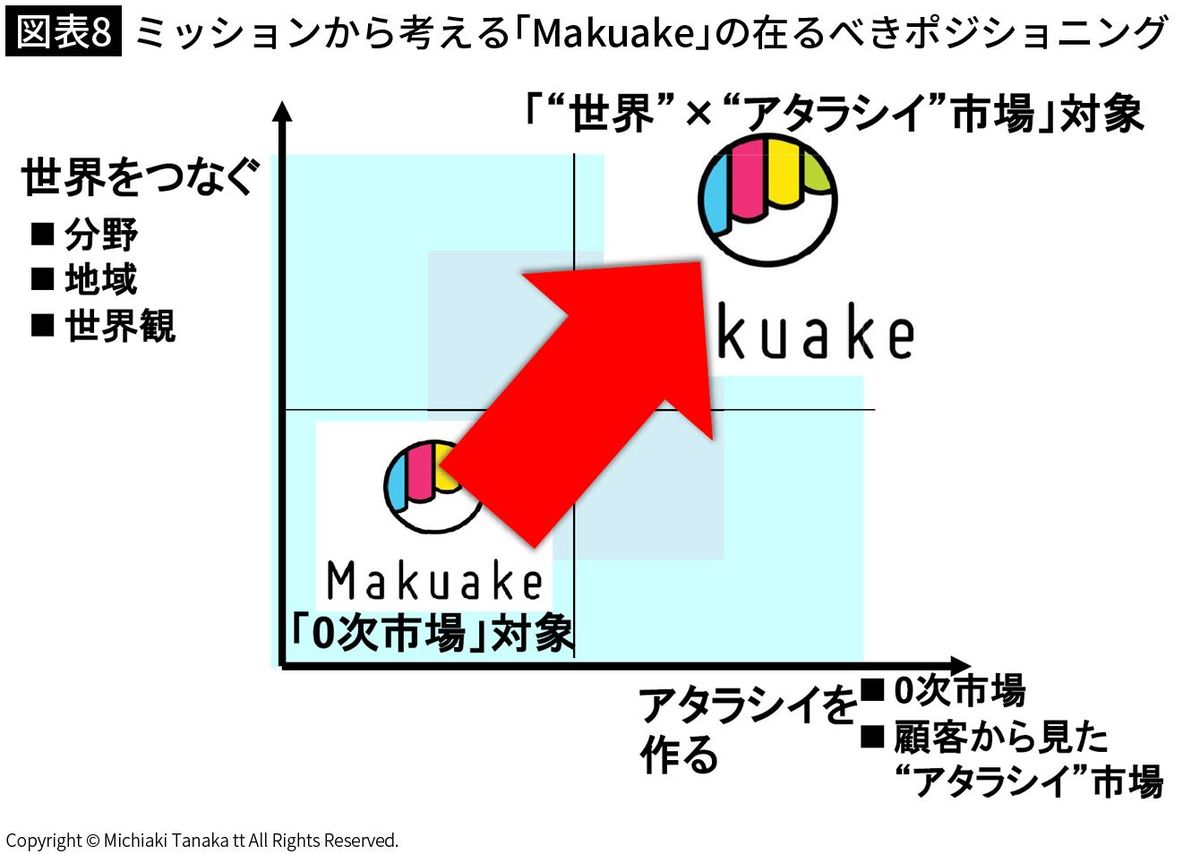

マクアケは「世界をつなぎ、アタラシイを創る」というミッションを掲げている。

23年8月に国立科学博物館が行ったクラウドファンディングでは、5万6000人余りから目標金額を大きく上回る9億2000万円の支援が集まり、話題となった。これは消費者から見た「アタラシイ」を掘り起こした事例なのではないか。日本には博物館や美術館などが6000カ所近くある(文部科学省 令和3年度社会教育統計より)。たとえば、クラウドファンディングではそれほど支援が集まらない博物館に対して、マクアケができることはあるだろう。

BtoBとBtoC、あるいは企業間、地域、社会など、マクアケがつなぐことができる場所はまだまだある。そして0次市場におけるテストマーケティング的な「アタラシイ」だけでなく、消費者から見た「アタラシイ」はもっと掘り起こせる。

ミッションに立ち返り、事業者だけでなく消費者を見て、双方をつないでいくことが、マクアケの次のステージの“幕開け”になることを期待する。

----------

立教大学ビジネススクール教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

----------

(立教大学ビジネススクール教授、戦略コンサルタント 田中 道昭 構成=野上勇人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

メルカリとリクルートはタイミーの牙城を崩せない、これだけの理由

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月27日 13時50分

-

「Makuake」での実績を示し一般販売時の販売促進を後押しする「Makuakeグッドプロジェクトマーク」の提供を無償化~さらなる利用促進により実行者支援を加速~

PR TIMES / 2024年6月19日 13時45分

-

ヨドバシカメラAkiba・梅田の「Makuake SHOP」にて、「Makuake」プロジェクト実施中の新商品の展示を開始~店舗スタッフや来店者の声を実行者にフィードバックする取り組みもスタート~

PR TIMES / 2024年6月14日 12時15分

-

5万円で買える米国高配当株5選!2024年7月権利落ち分を解説

トウシル / 2024年6月14日 7時30分

-

中国アリババ、事業6分割後「初の通期決算」の中身 改革断行で増収増益も、市場の期待には及ばず

東洋経済オンライン / 2024年6月5日 18時0分

ランキング

-

1バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分

-

2ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4auカブコム証券、顧客に二重で入金…返金を求める方針

読売新聞 / 2024年7月3日 19時16分

-

5「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください