年齢を重ねるほど外見なんて気にしなくていい…禅僧が指摘する「周囲は思うほど自分を見ていない」という現実

プレジデントオンライン / 2024年6月9日 15時15分

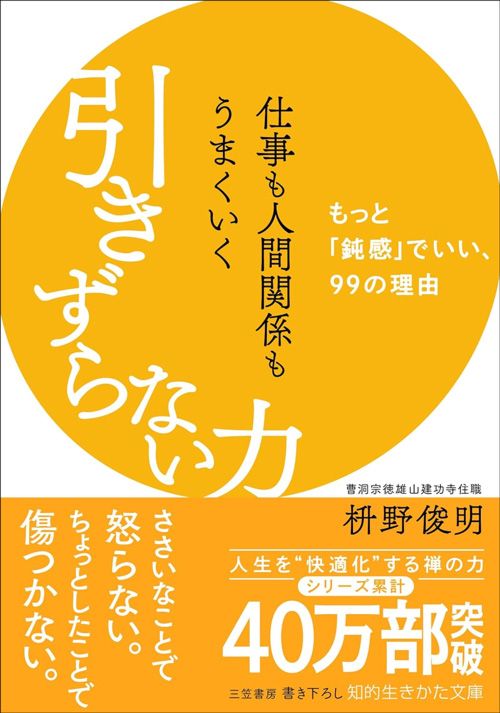

※本稿は、枡野俊明 『仕事も人間関係もうまくいく引きずらない力 もっと「鈍感」でいい、99の理由』(三笠書房)の一部を再編集したものです。

■行動の第一義を「人気」から「人望」にシフトする

出しゃばる人というのは総じて“目立ちたがり屋さん”です。人の集まるところにはどこにでもしゃしゃり出て、その場を仕切ろうとするきらいがあります。

近年はとくにSNSの進展を背景に、「何か変わったことをして注目され、人気者への階段を駆け上がっていこう」的な風潮が顕著です。“一億総放送局”という時代ですから、余計に目立つことをしてでももてはやされたい願望が強くなるのでしょう。

しかし出しゃばる人、目立つ人に人望があるかというと別の話です。逆に「スタンドプレイばかりで、信用ならないなあ」「あれだけ自分を飾り立てるのは、自分に自信のない証拠だよね」などと、あまり評価されないような気がします。

さらに自己主張が強すぎることで、周囲の反感を買うことも少なくありません。

それよりも「風貌も言動もいたってふつう」で、自分のやるべきことをきちんと、間違いなくやり続ける人のほうが信頼されます。

また実績を積み上げて、やがて大事を成し遂げ、なお謙虚にふるまう人は、多くの人から人望を寄せられます。物事の中核を担いたいなら、行動の第一義を「人気」から「人望」にシフトしましょう。

■競争は「負けるが勝ち」精神で

たとえばエレベーターを乗り降りするときや、列に並ぶとき、よほど急いでいない限り、先を争って前に出ようとはしません。大半の人が「お先にどうぞ」と先をゆずるのではないかと思います。そのほうがつまらないいざこざが起こりませんから。

ただこと仕事になると、少々様相が違ってきます。出世競争にあっては、人を蹴落としてでも上にいこうとする人が相当数います。

また企業間競争では、営業の数字を上げようと、ぐいぐい前に出ようとするセールスパーソンが多数派でしょう。「お先にどうぞ」なんて悠長なことはいっていられないのかもしれません。

しかし実際問題、どうでしょう? 会社で出世していく人を見ていると、たいていが自分よりもみんなを後押ししてあげる気持ちが強いように見受けられます。

また成績のいいセールスパーソンは、自社・他社にこだわらず、顧客のニーズに合うものを勧める、そのくらい度量が大きいように思います。

結局、人を押しのけてでも前に出ようとする人は、人望が得られない、ということです。みんなを後押しする人が、周りから推される人になるのです。

■どうせなら、“味のある”外見を目指してみる

若い人はもとより、中高年の方のなかにも、外見を気にしすぎではないかと思える人がたくさんいらっしゃいます。もちろん外見はおろそかにするべきものではありません。

人に不快感を与えぬよう、身だしなみや表情に気を配ることは大切です。メイクやお手入れを入念にし、弱点をカバーする努力をすることもある程度は必要です。

ただ、たとえば顔が大きいだの長いだの、目が小さい、鼻が低い、足が短いなど、自力でどうにもならない遺伝的要素まで気にするのはいかがなものでしょうか。あるいは加齢とともに訪れる衰えを人為的に止めようと躍起になるのもどうかと思います。

外見の悩みにとらわれている人は、まず「自分は人に見られている」という前提を外し、「人は思うほど自分を見ていない」現実に気づきましょう。

そうすれば自然と、「人にどう見えるか」を気にすることにあまり意味がないとわかります。また「外見ばかり磨いても、中身が空っぽではしょうがない」とも思えてきます。

中身のある人は年齢を増すごとに、顔に味が出てくるもの。それを魅力とするよう心がけましょう。“外見由来のストレス”がずいぶん軽減されますよ。

■当たり前の幸福に気づく「四馬」の教え

私たちは息をして生きていますが、「空気はありがたい」と感謝することはまずありません。健康もそう。「病気になって初めてそのありがたみに気づく」ものです。

もっといえば人間の存在も同じ。親や友人などの大切さ、ありがたさに、亡くして改めて感じ入ることはよくあります。いずれも「あって当たり前」と思っているからです。

しかし本当は、常日ごろから「当たり前ほどありがたいものはない」と認識し、その当たり前を失うまでもなく大事に感じて生きていかなくてはいけません。「当たり前にある幸せは、当たり前ではないんだ」と意識を切り替えることが大切なのです。

お釈迦さまの教えに「四馬」の話があります。これは、鞭に対する馬の感度に譬えて、人間の無常を説いたもの。

「一番賢い馬は鞭の影を見て、二番目は鞭が尻尾に触れるか触れないかで、三番目は鞭が当たってから、四番目は鞭を骨身の痛みに感じてから走り出す」と説いています。

鞭を人の死ととらえると、「自分を含め、人はいつ死ぬかわからない。そのことを常に頭に置き、いまある当たり前の幸せに感謝し、自身の一生を大切に生きていきなさい」と解釈できます。尊い教えですね。

----------

曹洞宗徳雄山建功寺住職、庭園デザイナー

1953年、神奈川県生まれ。多摩美術大学環境デザイン学科教授。玉川大学農学部卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行ない、国内外から高い評価を得る。芸術選奨文部大臣新人賞を庭園デザイナーとして初受賞。ドイツ連邦共和国功労勲章功労十字小綬章を受章。また、2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」にも選出される。

----------

(曹洞宗徳雄山建功寺住職、庭園デザイナー 枡野 俊明)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

漫画「ロダンのこころ」内田かずひろさん 3年前に一瞬ホームレスに…「不安が当たり前。不安が平常心です」【あの人は今】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月22日 9時26分

-

「いい人」のはずが「都合のいい人」になっている訳 「よかれと思って」が他人には迷惑になることも

東洋経済オンライン / 2024年7月12日 18時0分

-

周りから「魅力的」と思われる人が日々している事 好かれたいと思うほど嫌われてしまう禅的理由

東洋経済オンライン / 2024年7月5日 18時30分

-

【ベストセラー著者の最新刊】禅僧であり世界的庭園デザイナーの著者が贈る「ぎすぎすしない生き方」46のヒント。新刊『迷ったら、ゆずってみるとうまくいく』本日発売!

PR TIMES / 2024年6月29日 12時40分

-

やりたくない仕事も「縁」と捉える人に訪れる良縁 私たちが誤解している「因縁」のポジティブな力

東洋経済オンライン / 2024年6月28日 19時0分

ランキング

-

1「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?

くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分

-

2大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?

南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分

-

3腰痛に悩む女性が今すぐに取り入れるべき「3つの習慣」…“ぎっくり腰のリスク”も軽減

女子SPA! / 2024年7月22日 17時42分

-

4【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

-

5終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください