週刊誌対策で病院内では偽名を使っていた…頸髄損傷で政界を引退した谷垣禎一氏が「自助」で頑張り続けるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 16時15分

■ベッドで寝たまま状態から一変

《2016年秋、1カ月半におよぶ集中治療室での生活を終え、初台リハビリテーション病院(東京都渋谷区)に転院した》

集中治療室では、ほとんどベッドに寝たままの状態でした。一日中パジャマを着て、栄養は点滴で補給していました。手をうまく動かせなかったので、病院食に移行した後も自分で食べることはできませんでしたし、歯磨きなども自分ではできませんでした。

ところが、リハビリ病院に入ったら、治療方針ががらっと変わったんですね。転院してきたとき、看護師さんにこんなことを言われました。

「自分でできることは自分でしてください。一日中パジャマで過ごすのはやめて、朝起きたらまず着替えましょう。顔はできるだけ自分で洗い、歯磨きやひげそりも自分でしてください。食事はベッドの上ではなく、自分で車いすを動かして食堂へ行って食べてください」

自分でできることは自分でする――。それは要するに、病院以外の場所でも暮らしていけるようになることです。つまり看護師さんは、私が自宅に帰ってからも暮らしていけるようになるためのステップを説明してくれたわけですね。さらに別の言い方をすれば「社会復帰」への過程を示されたということです。

■受刑者の社会復帰とよく似ている

《自らの社会復帰を考える中で、ふと法相のころの仕事を思い出した。法務省は罪を犯した人の立ち直りを手助けし、職業訓練などを行って、健全な社会人として生きていくための支援をしている》

看護師さんの話を聞いて「どこかで聞いたことがあるな」と思いました。刑務所や少年院に収容された者がやっていることとよく似ていたのです。

受刑者らも社会復帰をしようと思ったら、自分のことは自分でやる必要があります。つまり、自発性を持って取り組まないとなかなか難しいんですね。そして、自分一人でできるなら簡単だけど、そうではないから、いろんな人の助けを借りるわけです。私も理学療法士や作業療法士らの助けを借りています。

障害者と犯罪者の社会復帰に向けた取り組みは、言ってみれば精神は同じで、極めて共通の面があると思いました。こういう言い方をすると嫌がる人もいるんですけどね。

■「自助・共助・公助」のバランス

それを理学療法士の団体の方に話したら、こんなことを教えてくれました。「『リハビリ』には二つの意味があります。一つは、傷痍(しょうい)軍人らが身体機能を回復させて社会生活に復帰するための訓練。もう一つは、罪を犯して刑務所に入った人が社会に復帰するための訓練。どちらも『リハビリ』です。だから、谷垣さんがお感じになったことは正しいんですよ」と。

「ああ、そうか」と思いました。社会復帰をしようと思ったら、自分でできることは段階的にやれるようにしていかなきゃいけない。しかし「俺はもうどうでもいいんだ」と捨て鉢になってしまったら、なかなか難しい。「頑張らなきゃ」という気持ちを持たなきゃだめです。

その上で、助けてくれる人がいなきゃいけないし、社会復帰を目指す人たちを支援する公的制度もなきゃいけない。それなしに「はい、これで終わりですから、後は全部一人でおやりなさい」では、それから先、なかなかやっていけませんよね。「自助・共助・公助」のバランスが大事。そういうこともあって、政界引退後、全国保護司連盟の理事長を引き受けました。

■当時72歳、政界引退を決断

《入院中は一日3時間、リハビリに取り組んだ》

初めは「ちょっときついかな」と感じました。作業療法士が手を動かしてくれているときに、いつの間にか寝てしまうことも多かったです。

週刊誌が嗅ぎまわっていたようなので、病院内では偽名を使っていました。今でもリハビリ病院の看護師さんに突然偽名で呼びかけられてびっくりすることがあります。

《2017年9月、次期衆院選に立候補せず、政界を引退するとのコメントを発表した。当時の安倍晋三首相が衆院を解散したのは、その3日後だった》

当時はまだ初台リハビリテーション病院に入院中でしたが、どうも選挙が近いというとになって進退について考え、引退を決断しました。出馬すれば当選はできるかもしれない。だけど、この体でできることには限界があります。今までやってきたことと、これからできることとの落差が激しすぎると思いました。まだ50歳ぐらいだったら、障害者福祉のために国会議員を続ける選択肢もあったかもしれませんが、年も年(当時72歳)でしたしね。

■好物だったカレーもビールも遠のく

《リハビリに取り組む中で、日常生活においてもいくつもの落差を感じた》

けがをしてから血圧が不安定になり、立ち上がると血圧がすうっと下がって意識が遠のくことが長い間続きました。ちょっと座っているだけでも血圧が80ぐらいになってしまうので、座って食事ができるようになるまでだいぶ時間がかかりましたね。箸も重たく感じられ、なかなか上げられませんでした。

味覚にも変化がありました。以前は相当辛い物を好んで食べていたんですが、入院してしばらく辛い物を食べないでいたら、病院で食べる普通のカレーライスがとてつもなく辛く感じられました。納涼会で一本だけ出された小さな缶ビールも、「ビールってこんなに刺激の強い飲み物だったかな」というぐらい、とにかく刺激が強くて。以前は水のごとく飲み干していたけれど、飲酒初心者に立ち返りましたね。

■生きていく目標を自分でつくるべきだが…

《数々の落差を体感し、自身が置かれている状況を少しずつ把握していった。努力の方向性を見いだすまでには、長い時間を要した》

健常者のころの自分についてはある程度わかりますが、障害を負った自分についてはわからないことが多いのです。今の自分の能力で何ができるのか。どんな努力をすればいいのか。どこまで苦しさに耐えられるのか。そういったことをつかむまでが、相当大変なんですね。それが、われわれ障害者にとっての問題点なのです。

また、状態は日々違います。例えば、春先に「だいぶ体が軽くなってきましたね」とトレーナーに言われたとしても、リハビリの成果の表れとはかぎらないんですよ。だいたい暖かい季節には体が軽くなり、寒い季節には重くなるものなんです。そういうことも、1年目にはなかなかわからない。2年目、3年目と繰り返してわかってくるんです。

目標は、他人から与えられるより、自分でつくるほうがいい。生活保護や介護保険などの「公助」の仕組みがいくら整っていても、まずは生きていく目標を自分で抱けなかったら、公助もへったくれもないと思います。

だけど、実は何を目標にしたらいいか、なかなかわからないんですよ。一口で「障害者」といっても、抱えている困難は人によって全然違う。同じ「脊髄損傷」でも、悩みは人それぞれなのです。私みたいな70代後半の人間はいかに体調を維持していくかを考えるわけですが、10代で脊髄を損傷したような子は、これからの人生をどう生きていこうか悩むだろうと思います。親御さんも悩まれるでしょう。孤独感にも襲われる。

「自助」というと簡単だけど、自分がどんな目標を立てて、どんな努力をしたいのか、障害を負った人が自分なりに答えを探せる体制づくりが必要だと思います。

■地下室へ続く階段の上り下りに挑戦

《2017年末、約1年5カ月におよぶ入院生活を終えて退院した。翌年10月には当時の安倍晋三首相と官邸で面会し、2年3カ月ぶりに公の場に姿を見せた》

人前に出られるようになったら、まずはともあれ、安倍さんにおわびしなければと考えていました。幹事長としてある程度信用していただいていたのに、私が不注意でけがをして、安倍さんは相当気を揉まれたと思います。「谷垣は俺に幹事長続投を約束してくれたはずだ」という気持ちがおありだったに違いありません。大島理森元衆院議長にも議長公邸で会い、「これからも気を付けて」と声をかけてもらいました。

先日はトレーナーのすすめで、階段の上り下りに挑戦しました。自宅の地下室へ続く階段を、手すりにつかまって、ちょっと支えてもらいながら行き来したんです。地下室に足を踏み入れたのは久しぶりでした。

うちの地下には、けがをする前に乗っていた自転車がたくさん置いてありましてね。久々に見ると「こんなにたくさんあってどうしようもないな」と思いましたが(笑)、トレーナーとしては、私に「愛車を見る」という目標を持ってリハビリに取り組んでもらいたかったようです。

階段といえば、車いす生活になってから一度も墓参りに行けていないことが心に引っかかっています。おやじ、おふくろ、家内、みんな京都府福知山市の墓に入っているのですが、そこのお寺は階段を上らないといけない。何とかそれをできるようにしたいですね。

■酒瓶のキャップくらい自分で開けたい

《政界では酒豪で知られた谷垣氏。「酒を飲みたい」という気持ちも、リハビリのモチベーションになっている》

リハビリには「頑張ろう」という気持ちを持つことが大事。けがで手をうまく使えなくなったので、作業療法士にねじの開け閉めをさせられていた時期があったのですが、これが辛気臭かった(笑)。だけど、ヘルパーさんが帰った後、もう一杯焼酎が飲みたくなったときに、酒瓶のキャップを開けられなかったら悔しいじゃないですか。これも「頑張ろう」という気持ちですよね。

リハビリ仲間にも、私のような酒好きがいます。私はビールグラスなどは自分で持てるけど、中にはそれができなくて「谷垣さんは盃を自分で口まで持っていくことができる。俺もああなりたい」と、私を目標にしてくれる人もいるんですよ。

■「自助」は強者の論理ではない

また、同時期に入院していた脊髄損傷の患者さんは、大のワイン好きでした。ご家族がお見舞いに来ると、決まってワインの話。私にも「退院したらワインを飲むのを目標に頑張ろうと思っているんですよ。主治医に飲酒を禁じられやしないかというのが、一番の心配の種です」と話していました。

「私の主治医も同じ先生だけど、雰囲気的には酒を飲むなとはおっしゃらない気がしますよ」「そういう感触をお持ちですか。それはよかったな」なんて話をしましたね(笑)。その方は私より後に入院されたのですが、退院は私より早かったですよ。

そうやって、弱者が少しでも「頑張ろう」という気持ちを持てる仕組みをつくることが大事だと、つくづく思います。けがなどの程度は人によって違うし、悩みも人それぞれだけど、リハビリ仲間とは同病相憐(あいあわ)れむ関係。ばかな会話をしているなと思われるかもしれませんが、「自分で酒が飲めるようになりたい」というのだって、まさに「頑張ろう」という気持ちです。

自民党が目指す社会保障として掲げた「自助・共助・公助」を、「政治家である以上、まずは『公助』から言うべきだ」とか「強者の論理だ」などとせせら笑う人がいますが、実態がわかっていないんじゃないかと思いますよ。われわれ障害者には「公助」も必要だけど、目標を持って自らを奮い立たせている人の「自助」を、国が後押しすることもあってしかるべきだと思います。

----------

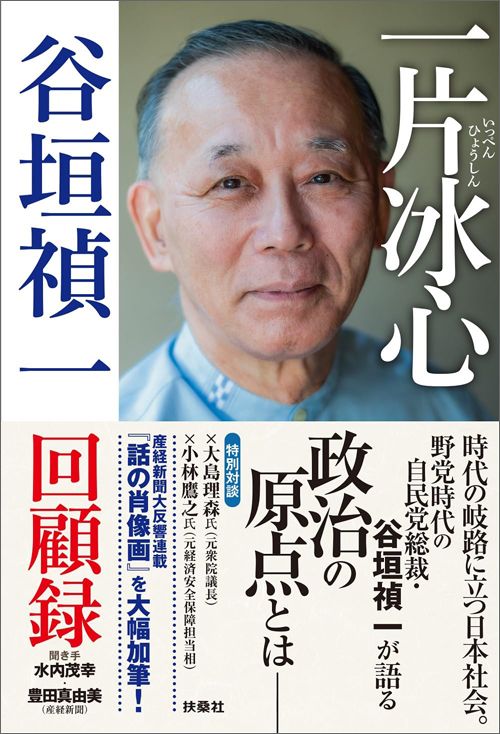

元自民党総裁

1945年生まれ。東京大学法学部卒。弁護士を経て、1983年、衆院議員初当選。以来、12回連続当選。京都5区選出。1997年、国務大臣兼科学技術庁長官として初入閣。その後、財務相や国交相などを歴任。自民党内においても政調会長などの要職を務め、2009年9月、総裁に就任。3年にわたる自民党の下野時代を支えた。2012年12月には第二次安倍内閣で法相に就任、また2014年9月からは総裁経験者としては異例ながら幹事長を務めた。2017年9月政界を引退。

----------

(元自民党総裁 谷垣 禎一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

オリックス・佐野皓大 右足じん帯損傷などで手術 15日ヤクルト戦で負傷 数日間入院後リハビリへ

スポニチアネックス / 2024年6月21日 17時49分

-

「60歳までは生きられない」全身火傷の男性が生還後に目の当たりにした“現実” 一度は死を考えた彼が人生を謳歌できるようになるまで

ORICON NEWS / 2024年6月17日 8時30分

-

「血便がひどくずっと“おしめ”」橋爪淳、大腸がんと闘いながらの撮影と7時間の大手術を語る

週刊女性PRIME / 2024年6月16日 17時0分

-

総理になってほしいアンケート常連者が「総理になれない」これだけの理由

週刊女性PRIME / 2024年6月7日 11時30分

-

【ゼロワン】〝頚髄損傷〟大谷晋二郎の現状を説明「麻痺状態に関しては、まったく改善がみられない」

東スポWEB / 2024年6月5日 19時24分

ランキング

-

1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」

読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分

-

2マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌

毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分

-

3かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分

-

4殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう勾留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分

-

5なぜ日本のメディアでは小池百合子都知事の「荒唐無稽な噓」がまかり通るか《カイロ大「1年目は落第」なのに首席卒業》

文春オンライン / 2024年7月3日 6時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください