発達障害やうつ病と間違いやすい…「自分はダメ人間だ」と悩んでいる人の"意外な診断結果"

プレジデントオンライン / 2024年6月13日 9時15分

■不調の原因は「幼少期のトラウマ体験」?

予約したクリニックはオフィス街のメイン通りから少し離れた、静かな場所にあった。

「今日はどうされましたか?」

診察室にいたのは、穏やかな雰囲気をまとった、丸い顔の50代くらいの男の先生だ。私は体調が悪くて日常生活がうまくいかないこと、原因が分からなくて困っていること、先生に質問されるがまま幼少期の出来事などを話した。

~診察室にて~

【ハナ】忘れっぽいし、集中力もないし、昔から大きな音が苦手だったんです。ライフハック本などを読んで自分なりにいろいろ工夫して、仕事はなんとか乗り切ってきたのですが、最近はうまくコントロールすることができなくって。私って発達障害の特性があるんでしょうか?

【医師】発達障害の特性があるかどうかはすぐに診断することはできません。でも、ハナさんの生育歴を聞く限り、幼少期の親とのトラウマ体験が影響している可能性もありますね。

【ハナ】トラウマ……ですか? 確かに両親とはあまりいい思い出がありませんが、実家を出てずいぶん経ちますし、私もいい大人です。今更トラウマというのもおかしい気がします。

■気合や根性でどうにかなるものではない

【医師】普通はそう考えますよね。でもねハナさん、大人になってもきっかけさえあれば、トラウマの蓋が突然開くこともあるんですよ。それで心身に不調をきたしたり、発達障害に似た症状が表れたり、人が変わったようになることもあります。

【ハナ】そんなこともあるんですか。最近、先延ばしぐせがひどくなって、仕事でも凡ミスが増えてしまって。もともとダメ人間だったんですけど、前以上にポンコツになってしまったんです。そんな自分がみっともなくて恥ずかしくって……。これもトラウマが影響しているんですか?

【医師】そうした特徴はどこまでが生まれつきのものか、トラウマ体験によるものかは厳密に線を引くのは難しいところです。でも、過去のトラウマ体験の影響で日常生活がままならないのでしたら、それらのトラウマの影響を症状ととらえて“治療”を試みることもできます。逆に言えば「気合や根性でどうにかする」という類のものでもないんです。

【ハナ】トラウマを“治療”ですか? 何となく子ども時代に受けた心の傷って、生涯治らないものだと思っていました。きっと今後の自分の人生にも陰を落とし続ける。そんな気がしていたのですが……。

【医師】ええ、もちろんトラウマ治療は「過去の辛い記憶をなくす」というものではありません。トラウマの記憶を過去のものとして処理して、自分の未来に影響を与えないようにしていくんです。

■過去の「傷」が今の自分に与える影響

田町三田こころみクリニックで診療を行っている精神科医の生野信弘です。私はこれまで、過食症の対人関係療法とトラウマ関連疾患の治療を中心に多くの患者さんを見てきました。

診療を受けにくる患者さんのなかには「自分は発達障害ではないか?」「他院で抗うつ薬や抗不安薬を処方されたけど、症状が改善されない」と訴えるかたも多くいます。そして、よく話を聞くとそれはうつ病ではなく、実は過去のトラウマ体験がもたらす症状だったというパターンもあるのです。

幼い頃、親から日常的に叩かれていた、性被害を受けていた……。そうした過去の「傷(トラウマ体験)」を心や体が覚えていると、現在の自分の体調にも影響を及ぼすことがあります。

その要因の一つとして、神経系の誤作動があります。神経系にはいくつか種類がありますが、そのなかでも「交感神経」や「副交感神経(迷走神経)」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。交感神経は活動する際に優位になる神経系で、副交感神経(迷走神経)はリラックス状態に関わっています。

また、副交感神経(迷走神経)には、「腹側迷走神経」と「背側迷走神経」の2種類があり、私たちが穏やかに社会的な生活を送っているときは腹側迷走神経が優位の状態です。一方、交感神経は哺乳類に古くから備わっている機能で、危機的状況に陥ったときにその場所から逃走したり、あるいは敵と闘ったりするときにより活発になります。

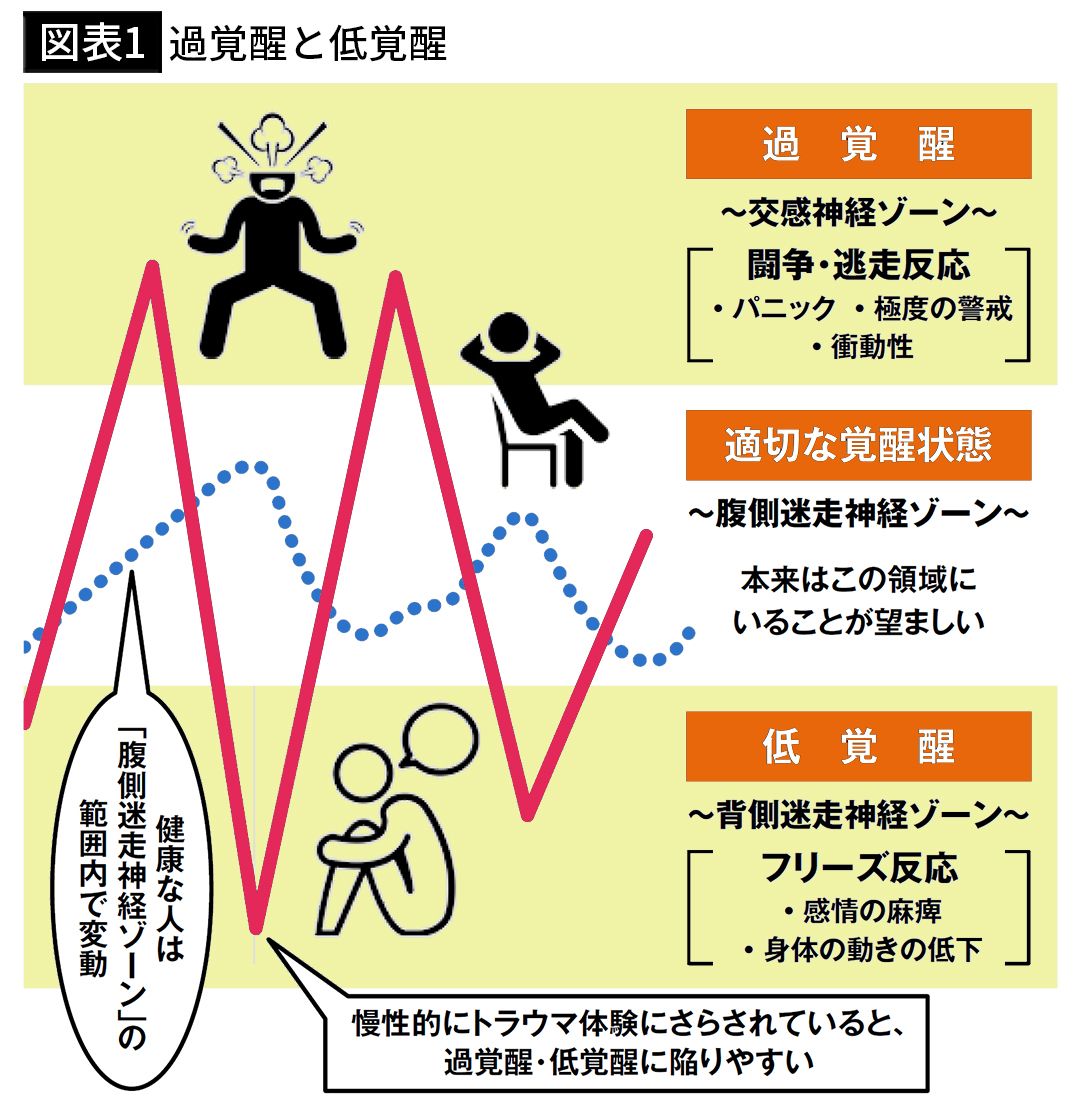

■「過覚醒」と「低覚醒」のメカニズム

社会生活を送るなかで交感神経が過剰に働くと、小さな物音にも驚いて飛びあがってしまったり、不眠に陥ったり、相手から言われた些細な言葉を攻撃だと認識して激昂してしまう……など、実にさまざまな状態を引き起こします。これを「過覚醒」といいます。

そしてもう一つポイントとなるのが、先ほど言及した副交感神経(迷走神経)のひとつ「背側迷走神経」。生命の危機を感じたときに背側迷走神経は、交感神経とは別の形で対応しようとします。たとえば、野生動物を撮影したドキュメンタリー映像などで、ライオンに捕食されそうになっている小動物が、ライオンのするどい歯で首根っこをつかまれているにも関わらず、抵抗せずぐったりしているような場面を見たことはありませんか?

人間も突然驚かされたり、身の危険を覚えるような体験をしたら身動きがとれなくなることがありますよね。これはフリーズ反応と呼ばれるもの。「背側迷走神経」が優位となりフリーズ反応が起きると、辛い状況を感じないように感覚や感情を麻痺させたり、体の動きを制限したりします。それを「低覚醒」といいます。

■低覚醒が続くと慢性的なうつ状態に見える

動物でしたら、運良く生き延びたら低覚醒状態(フリーズ反応)から解放されて通常の活動レベルに戻ることができますが、人間はそうもいきません。特に、慢性的にトラウマ体験にさらされてきた人だと、大人になっても不必要な場面でたびたび低覚醒に陥ることがあり、それが続くと慢性的なうつ状態にも見えます。

ゆえに、幼少期にトラウマ体験を受けてきた人が、うつ病と誤診されてしまうケースも後を絶ちません。

先ほど登場したハナさんは、眠れなくなったり電車のなかで聞いた大声に過剰に反応する「過覚醒」、何時間もデスクで固まったり、体が異常に重く朝起きることができない「低覚醒」の両方が見られました。

本来は「交感神経」も「背側迷走神経」も適切に機能していたら、日常生活で過剰に反応することはありません。それなのに、なぜハナさんは生活がままならないほど神経系にブレが生じてしまったのでしょうか。

■“ツマミ”をうまく操作できない状態

実はその背後には、過去のトラウマ体験がひそんでいました。過去に慢性的なトラウマ体験にさらされたら、その後の生活においても、何てことのない場面で脳や体が「過去に起きた危機的状況と同じ」と認識してしまうケースがあるのです。それを「再体験症状」と言います。

再体験症状が表出すると図表1のように適切ではない場面で交感神経・背側迷走神経が刺激され、過覚醒や低覚醒に陥ってしまいます。トラウマ体験そのものを忘れていたとしても再体験症状は起こるため、患者さんはしばしば原因不明の不調に悩まされています。

私のもとでトラウマ治療を受けているある患者さんは、「オーディオやラジオについている音量調節の“ツマミ”をうまく操作できない状態」だと表現しました。「些細な出来事がトリガーになって、急激に音量を上げてしまったり(過覚醒)、逆に下げてしまったり(低覚醒)、ちょうどいいボリュームにできない」のだと。言い得て妙だと思いました。

■発達障害の診断が増え続けている背景

さて、ストーリーに登場するハナさんは、自分の身に起きた不調の原因が分からず、現在の困りごとは発達障害に起因すると考えていました。

発達障害という言葉が広く認知されるようになって長い時間が経ちますが、診断者数は年々増えています。文部科学省が発表した資料によると、発達障害と診断される子どもの数は2021年の時点で15年前の約16倍にも増加していたそうです。

大人の発達障害も同様に増え続けていると言われていますが、私はそのなかには「トラウマ」が原因で発達障害と似た症状を示している人も一定数いるのではないかと考えています。

トラウマ関連疾患では、交感神経や背側迷走神経の働きを適切な覚醒レベルに調節することが難しく、過覚醒・低覚醒が起きやすくなる、というのは先ほど解説した通り。神経系が発達する幼少期、あるいは一度発達した神経系が再構築される思春期に慢性的なトラウマ経験を受けると、神経系の発達が阻害されてしまい、症状が起きやすくなるのです。

一方、先天的な特性ともいえる発達障害は、定形発達の人よりもゆっくりと神経系が発達していきます。トラウマ関連疾患と発達障害、いずれにしても神経系の誤作動により症状が起きるため、両者とも近しい言動が目立つのです。

■原因がわからず、自分を責める患者たち

また、幼児期に家庭内暴力や面前DV、身体的な虐待やネグレクト(育児放棄)にともなう養育者の頻回の交替といった慢性的なトラウマ体験にさらされて愛着の形成に失敗すると、児童の一部は落ち着きがなかったり、衝動的だったり反抗的な言動をする場合があります。

これもADHD(注意欠如多動症)に似た症状ですよね。こうした被虐待児に表れる一連の症状を「第四の発達障害」と定義づける研究者もいるほどです。

そして、患者さん本人ですら、現在の失調は過去のトラウマが影響していると知らないことも多く、さまざまな不調に対して自分のなかで何が起こっているのか分からないままに、人知れず孤独を覚えている人もいます。なぜみんながこなせる日常を自分はまっとうに送ることができないのか、理由の分からない不調はなぜなのか、頑張りが足りないのではないか……。そうして自身を責める人もいるのです。

■先天的な「気質」と後天的な「性格」は別

私たち精神科医は、生まれ持った「気質」と、生まれ育った環境で形成される「性格」を分けて考えています。そして、環境により出来上がった後天的な「性格」は想像以上に現在の言動に表れます。

極端に打たれ弱い、怒りっぽい、情緒不安定、集中力がない……など、生まれ持った気質だと思っていたものも過去の経験によって出来上がった性格かもしれません。それがトラウマによって作り上げられたもので、日常生活に困難をきたしているのであれば症状として診断されます。

2018年には、慢性的なトラウマ体験を原因とする疾病「複雑性PTSD」が、世界保健機関(WHO)の定める疾病分類「ICD-11」に登録されました。複雑性PTSDには厳密な診断基準がありますが、たとえその基準すべてを満たしていなくても、現在の症状が過去のトラウマ体験が原因となっているのであれば、適切な治療やアプローチによって状況をよくしていくことができます。

過去は変えることはできません。しかし、トラウマを過去の亡霊として終わらせ、辛かった体験が今後の自分の人生に影響しないようにすることは可能なのです。

----------

精神科専門医・指導医

1988年長崎大学医学部卒業、1995年同大学院修了。医学博士。同大学卒業後、長崎大学第二内科、佐世保市立総合病院で内科医長を務め、1998年にオーストラリア・モナッシュ大学の生化学&分子生物学科に2年間留学。帰国後、離島医療やホスピス緩和ケアに従事。2001年に精神科に転向し、その後、対人関係療法などを学び、現在は田町三田こころみクリニックで、対人関係療法とともに「発達性トラウマ障害」や「複雑性PTSD」などトラウマ疾患の診断と治療も行っている。著書に『トラウマからの回復』(扶桑社)がある。

----------

(精神科専門医・指導医 生野 信弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

私って発達障害?→“毒親育ちのトラウマ”による症状だと判明。でも生きるのがラクになった理由

女子SPA! / 2024年6月29日 8時45分

-

梅雨のだるさ…不調の原因は首にあり「やる気が出ない」が6割、「対処法わからず」5割

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月27日 9時26分

-

「すぐ疲れる」「だるい」と不調な人の意外な盲点 自分でもできる「慢性疲労」を解消する方法

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 17時0分

-

「気がつくと2時間泣き続けていました」女性漫画家が語る、毒親・性被害のトラウマと回復

日刊SPA! / 2024年6月14日 8時50分

-

幼い頃、家族から受けたダメージが“第4の発達障害”を引き起こす。幼少期トラウマのチェックリスト

日刊SPA! / 2024年6月13日 8時50分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください