富士山にスニーカーで挑む「弾丸登山」をどう防ぐか…「迷惑ツーリスト」を減らすために地元がやるべきこと

プレジデントオンライン / 2024年6月10日 16時15分

※本稿は、田中俊徳『オーバーツーリズム解決論 日本の現状と改善戦略』(ワニブックス【PLUS】新書)の一部を再編集したものです。

■観光客の「数」だけでなく「質」も問題

日本各地で、オーバーツーリズムが大問題になっている。

京都は外国人観光客で溢れかえり、市民の足である市バスには長蛇の列。市民が市バスを使えない事態が生じている。

富士山では、山小屋の予約を行わずに弾丸登山を行う軽装の外国人が急増し、高山病の症状等で八合目救護所の医療がひっ迫している。沖縄の海では、急増する観光客をあてこんだ偽物の“エコツアー”が増加し、違法駐車や水着姿で歩く観光客に地域の人が迷惑している。こうした“エコツアー”は、無店舗型・無保険であることも多く、地元紙も指摘するように、半グレ集団の資金源になっているケースもある(「琉球新報」2022年3月12日)。

また、近年はSNSの影響から、迷惑系ユーチューバーの観光客も登場し、各地で迷惑行為が多発している。あるスペイン人ユーチューバーは、2023年10月に新幹線のトイレに立てこもり、無賃乗車を繰り返す様子をユーチューブで世界に発信し、非難を浴びた。2023年9月には、アメリカ人ユーチューバーが、建造物への不法侵入や威力業務妨害で逮捕される事件も起こっている。

性善説で成り立つ日本の安心・安全を脅かし、その様子でアクセス数を稼ぐという卑劣な行為である。オーバーツーリズムでは、混雑や渋滞のような「数」の議論に注目が集まることも多いが、迷惑系ユーチューバーのように、観光客の「質」が問題であることも多い。

■弾丸登山でトラブルを起こす外国人たち

2012年の世界文化遺産登録の前から富士山の混雑は有名だったが、近年はいわゆる「弾丸登山」による体調不良者の続出、その対応に当たる人々の苦労が問題となっている。

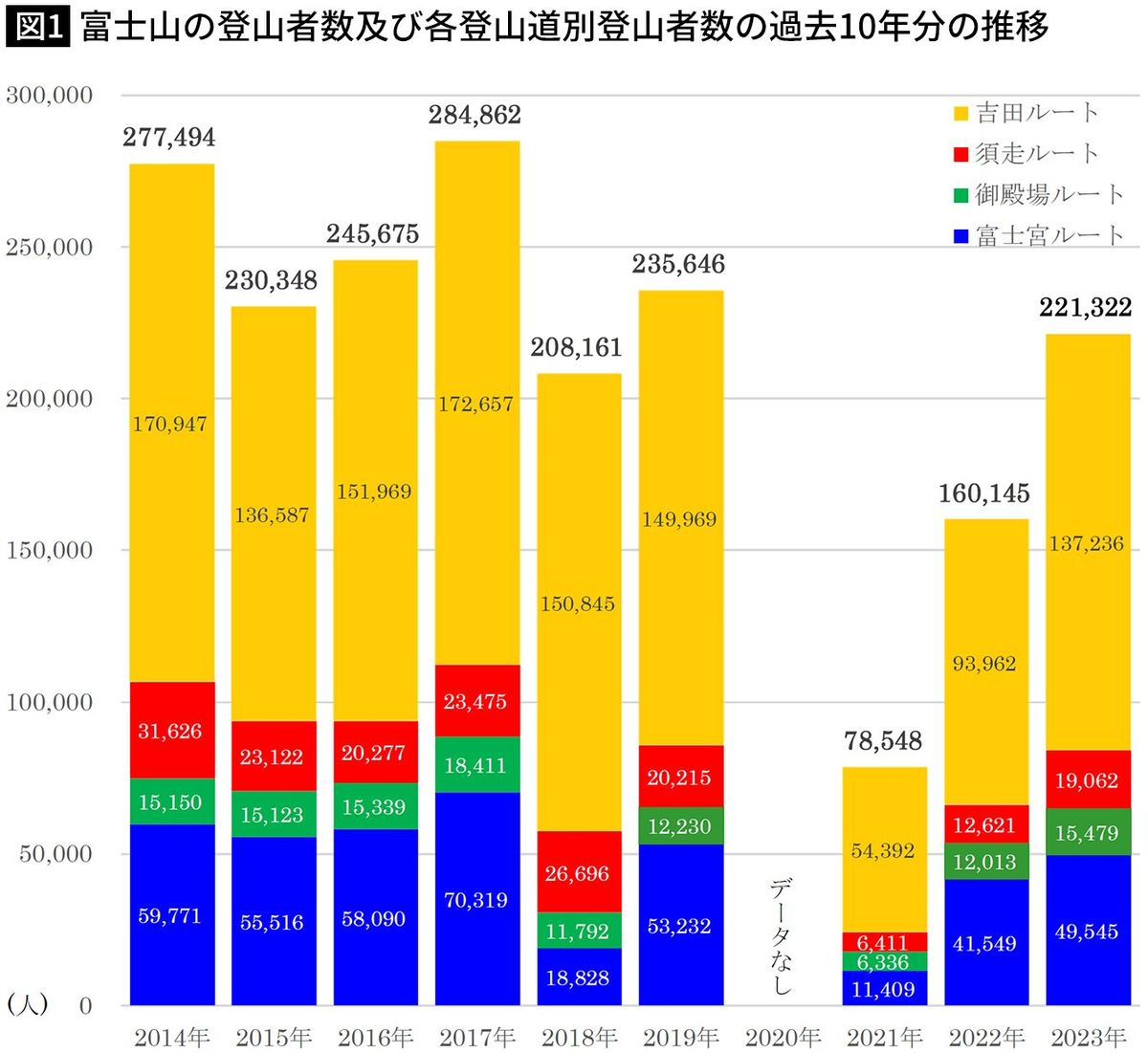

図1を見るとわかるように、オーバーツーリズムが盛んに報道された2023年の登山者数は、実は、コロナ前のほぼ全ての年よりも少なくなっている。それでも、多くの報道が出たのは、登山者の「質」が問題になったからである。

特に、外国人の技能実習生が弾丸登山を行い、山小屋や登山道の傍らで野宿を行ったり、危険な場所で火を用いるといった問題が多くのメディアやSNSで指摘されている。2023年8月12日に新七合目付近で救助されたベトナム国籍の技能実習生の服装は、長袖シャツにスニーカーで食料すら持参していない「弾丸登山」であった。

■登山者の命を奪ってきた危険な山

富士山は混雑しているため、いたるところで渋滞が発生しており、停滞する時間も長い。軽装での登山は登山者を低体温症にさらしてしまう。また、渋滞の際に、登山道をはみ出したり、追い抜こうとしたりすることで、落石が発生する危険もある。

実際に、2019年には落石により20代のロシア人女性が命を落としている。1980年には、富士山の吉田ルートで死者12人、負傷者29人を出す落石事故も起こっており、富士山の危険度は、多くの人が思っているより遥かに大きい。

それにもかかわらず、2024年2月現在、富士山には、何ら規制や入山料の徴収義務化といった仕組みが存在せず、オーバーツーリズムを招いてしまっている。これは国際的な標準から考えても、異常事態である(※1)。

※1 2023年11月29日に富士山のオーバーツーリズムについて議論する最初の会合が開催された。事務局は環境省、山梨県、静岡県の3者で、協議会の正式名称は「富士山における適正利用推進協議会」である。構成機関は事務局を務める3者に加え、林野庁、文化庁、国交省、防衛省、地元市町村、地元観光組合、旅館組合、登山組合、富士山本宮浅間大社など、地権者や利害関係者が参加している。

■2024年夏、山梨県が入山規制をスタート

本書の第3章でも詳述するように、富士山や屋久島などオーバーツーリズムが懸念される有名な自然観光地はほぼ全てが「国立公園」である。通常、国立公園では、自然保護のために観光利用に際して様々なルールを策定しているが、日本の国立公園は海外とは異なり、許可制やガイド同行義務付け、入園料のような制度を採っていない。

富士山も、標高3700mを超える高山でありながら、入山に際する規制は2024年2月現在、一切存在せず、誰もが許可なく無料で登ることができる山である(※2)。

※2 本書の執筆が終わった後、2024年3月5日に山梨県議会で吉田口登山道を利用する登山者に通行料2000円の支払いを義務付ける条例が可決。また、1日あたり利用者数が4000人を超えた時点及び午後4時~午前3時にゲートを閉鎖することが決定した。ただし、富士山には登山道がいくつもあるため、吉田口を規制するだけで、問題解決となるかは注視する必要がある。

■文化が違うことを念頭にルール作りを

日本では、法や制度によらずに、良識とモラル、思いやりによって秩序を形成する文化が存在するが、外国人観光客は必ずしも同じ文化を有しているわけではない。海外では、法に規定されていることすら守らない人が多い中で、法にも規定されていないことが守られる保証はない。これから日本の観光地は、多様な文化と価値観を持った外国人の利用者も念頭にルール作りを進める必要がある。

2013年に富士山が世界遺産に登録された際、ユネスコの諮問機関であるイコモス(国際記念物遺跡会議)が、年間30万人にものぼる登山者の適正な管理を求めた。図1にあるように、富士山の登山者数自体は、長期的には減少傾向にある。

それでも、問題が顕在化する現状は、オーバーツーリズムが、数だけではなく、利用者の「質」やコントロールの方法にもあるということを示している。これは、2002年にユネスコ世界遺産センターから発刊された世界遺産管理マニュアル第1号「世界遺産の観光を管理する」にも書かれている重要なポイントである。

■日本のシンボル、誇りをいかに守るか

特に、多様な文化や価値観を持つ国際観光客の増加を惹起する世界遺産登録では、いかにオーバーツーリズムを防ぐための効果的な仕組みを構築できるかが重要である。日本が観光立国を目指すということは、日本人とはマナーや文化、価値規範が異なる国の人々を迎えるということであり、現在のように、日本人の良識とモラル、同調圧力(世間の目)を期待した制度設計では、限界が存在することを富士山は示している。

また、富士山の登山シーズンは、7月の山開きから、わずか2カ月程度しかない。わずか2カ月で20~30万人もの人が登山するため、山頂付近は、都心のような混雑となる。アメリカで出版されたある本は、富士山を引き合いに出し、「日本の国立公園は世界でもっとも酷使されている」と指摘している(※3)。

※3 Everhart, W. C. (1983) The National Park Service, Westview Press

同書が40年前の本であることを思うと、日本の進歩のなさに愕然ともする。かつて大日本帝国時代の最高峰であり、「新高山」(ニイタカヤマ)と呼ばれた台湾の玉山は、富士山とほとんど標高が変わらないが、厳格な入山許可制、入山料の徴収、事前講習の実質義務化を行っている。同程度の標高であるマレーシアのキナバル山も同様である。

日本のシンボルであり、誇りでもある富士山が、現在のような利用の仕方をされていて良いはずがない。

----------

九州大学アジア・オセアニア研究教育機構 准教授

1983年鹿児島県出身京都大学大学院修了(博士/地球環境学)。ユネスコ本部世界遺産センター及びユネスコ日本政府代表部にて在外研究。北海道大学大学院法学研究科特任助教、東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授等を経て、2021年4月より現職。専門は、環境政策・ガバナンス論。近著に『森林環境2024 特集 人新世の生物多様性』(森林文化協会)、『自然保護と平和構築』(文化科学高等研究院)、『オーバーツーリズム解決論 日本の現状と改善戦略』(ワニブックス【PLUS】新書)がある。

----------

(九州大学アジア・オセアニア研究教育機構 准教授 田中 俊徳)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

雨と強風の中、富士山の山梨側「吉田ルート」で山開き 弾丸登山対策も開始

産経ニュース / 2024年7月1日 19時41分

-

あふれ返る外国人観光客…京都では「市民が市バスを使えない」観光客ひとりひとりができる、“オーバーツーリズム”への対策法とは

文春オンライン / 2024年6月30日 10時50分

-

観光公害解消なるか=人数制限、通行料導入―1日シーズン入り・富士山

時事通信 / 2024年6月29日 4時38分

-

富士山ローソン、京都、浅草…殺到する外国人観光客に「もう限界!」困惑する現地住民の声

日刊SPA! / 2024年6月17日 15時54分

-

山梨県知事、富士山登山規制の裏に“発想の転換”「まさにコロンブスの卵」 新たな登山鉄道構想も明かす

ORICON NEWS / 2024年6月17日 15時44分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

-

5医薬品の販売規制案にドラッグストア反発の事情 市販薬のオーバードーズ問題に有効な規制とは

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 12時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください