なぜ日本のカップルは愛情を言葉で表現しないのか…社会学者が指摘する日本の「告白文化」の特殊性

プレジデントオンライン / 2024年6月10日 10時15分

■単なる友達ではない特別な異性

1982年の歌謡曲のヒット作に、松田聖子の「赤いスイートピー」(作詞:松本隆/作曲:呉田軽穂〈松任谷由実〉)があります。

そこには、〈何故 知りあった日から半年過ぎても あなたって手も握らない〉というフレーズがあります。お互いに好きでデートを繰り返していても、告白がないから恋人といえない、そんな状況が目に浮かびます(私も当時は一人の若者でしたから理解できます)。

これは、1980年代前半、バブル景気前の世相を映してもいます。

まだ、男女共に行動する共通の場が少ない時代だったからこそ、このような状況が広く生じていたのではないかと思います。

すなわち「友人として交際している異性」の存在が、一つのカテゴリーとして自立していたのではないか。告白してないから恋人ではないけれど、単なる「友達ではない特別な異性関係」というものが認識されていたのではないか。そう推察できるのです。当連載のタイトルである「愛の分散投資」に即していえば、まだ愛情を分散化できない社会、つまり愛情の出入り口が限られていた時代です。

その後、男女の交流が盛んになると、愛が分散化して「友人として交際している異性」というカテゴリーが不要になる。さまざまな場でいろいろな人と出会い、正式につきあっていなくても二人でお茶したり、飲みに行ったりする機会が増えていく――。そんな流れが一般化します。

要するに、愛の分散化とは、「恋人ではないが交際している」という存在を消滅させてしまうのです。今回からは、その流れを見ていきましょう。

■愛情を全く言葉で表さない日本の夫婦

前回述べた柳父章さんの論考のように、日本では、小説や評論、歌謡曲やポップスには、「愛」が頻出します。しかし、日常的に「愛している」と口に出している人は、実際にどれだけいるでしょうか。

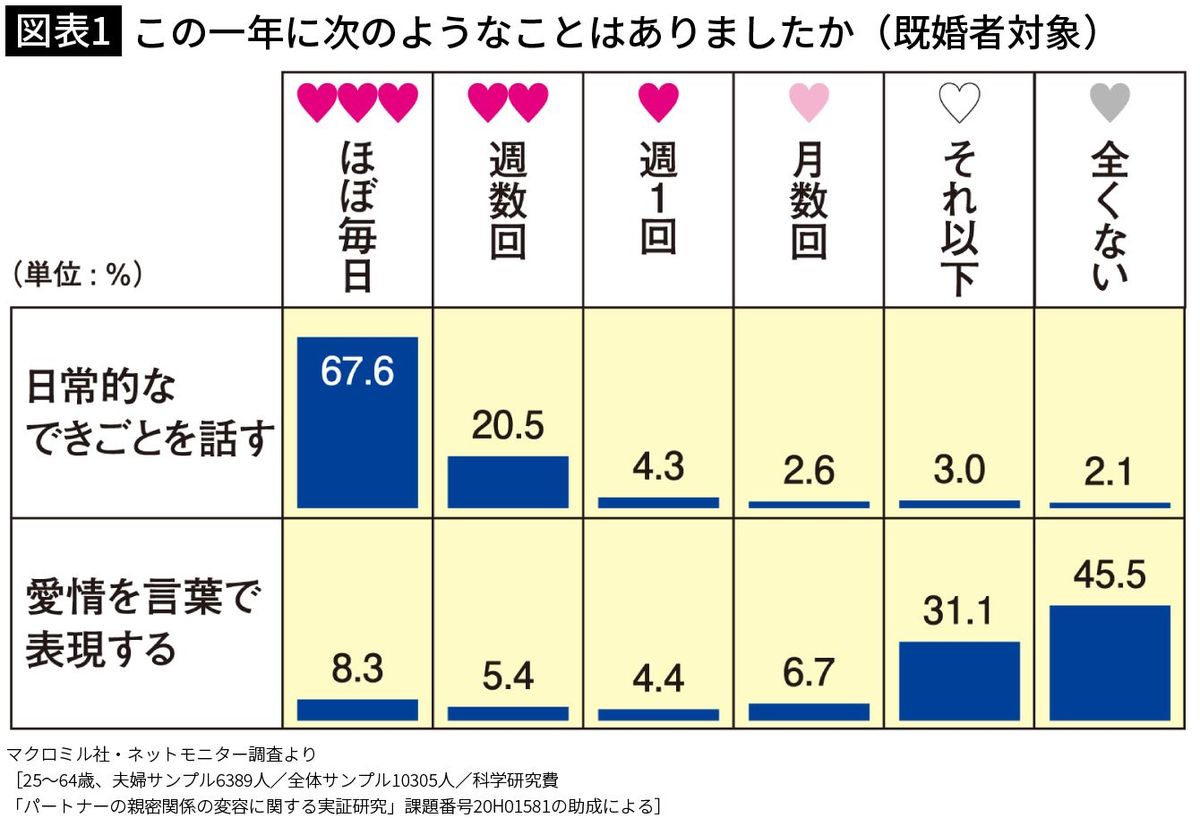

図表1は、2023年2月に私が代表を務める研究会で行った調査結果の一部です。

愛情を表現する言葉は「おまえを愛してる」とか「あなたが好き」に限りませんが、その表現を一年間全くしない夫婦がほぼ半数近く、月1回以下も3割ほどになります。9割近い夫婦が、週数回以上日常的な会話をしているので、仲はそれほど悪くはないのでしょうが、日本では「愛情を言葉では表現しない傾向」が端的に見られます。

ちなみに、性的関係が一年間まったくない夫婦は、本調査では41.1%で、愛情を言葉で表現しない夫婦とほぼ重なります(セックスレスに関してはまた回を改めて考察します)。

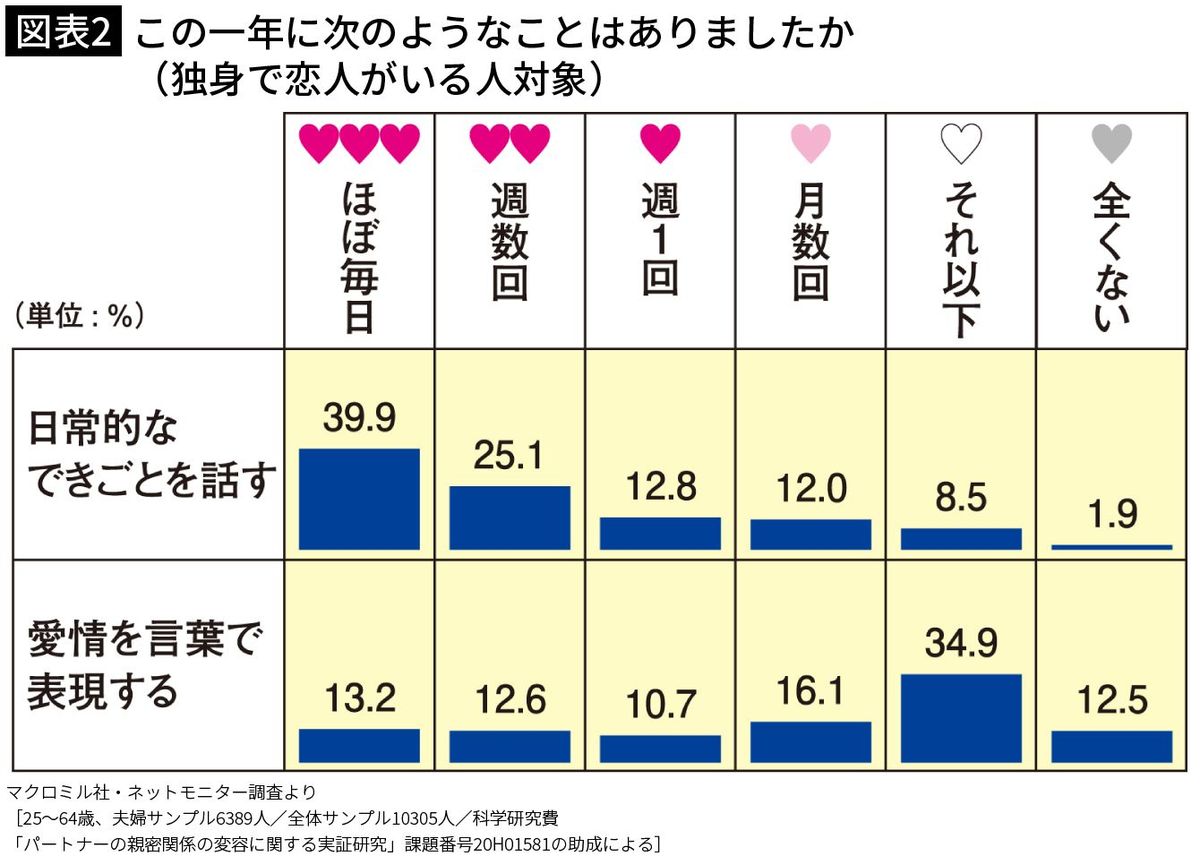

この調査では、独身で恋人がいる人(サンプル962人)にも同じ質問をしています(図表2)。

年齢層も若いので、既婚者よりは愛情を言葉で表現する人は多いですが、それでも、全くしない人は8人に1人います。月1回以下の人と合わせると、恋人であってもほぼ半数のカップルは、普段、愛情を言葉で表現していない。ということは、「愛している」と言っている人はもっと少ないことが窺えます。

■「愛」と「好き」の違いが生む愛情の分散投資

夏目漱石の真偽不明かつ有名な逸話、講義で「『I love you.』は、月がとってもきれいですねとでも訳しておきなさい」と言ったというのも、明治時代の日本人にとって、「愛している」と言うのが、いかになじみがなく、恥ずかしい言葉であったかを示しています。そして、恋愛結婚が普及した現在でも、それは続いているのです。

日本では、「愛」という言葉は、日常的にすわりが悪い。といって好意を抱く相手がいて恋人になりたいと思うとき、つまり告白する際に、通常使われる言葉は、「好き」です。

あなたのことが好き、私も好き。こうしたフレーズは「愛している」よりよく使われるでしょう。ただ、つきあって恋人となった後、しょっちゅう「好き」という人も多くないのは、先述の通りです。

この「好き」という言葉は、それこそ人間だけではなく、食べ物にも、趣味の対象にも使えるとても気軽な言葉です。それでも日本では、好きな人に「好き」と言葉にして言うのも、たいへんなようですが。英語に訳せば「like」になるのでしょうが、英語では恋人に「like」を使ったら怒られそうです。「なんでloveじゃないの?」と。

もしかしたら日本では、「好き」を愛情の告白に使用するのは、いろいろ好きな人や物がある中での「one of them」という意味を強調しているからかもしれません。「他にも好きな人はいる……」と頭の中で思いながら、「あなたが好き」と言っている人もいるでしょう。

このあたりに、日本で愛情の分散投資が広まり、かつ受け入れられている一つの背景があるのではないかと思います。

■告白という儀式に見る恋愛事情

夫婦はもちろん、恋人間でも愛を言葉であまり表現しないのは、日本独特の「告白文化」が関係しているのかもしれません。

よく知られているように、恋愛プロセスでの「告白」という儀式は、日本ならではの慣習です。

好きになった同士が、晴れて恋人となるためには、「告白」が必要、つまり「つきあってください」とか「好きです」と一方が言い、告白された方は、「はい」とか「私も好きです」と返事をする。それで、両者は恋人となる。その前段階ではキスをする、いや、手を握るのさえタブーという考え方が一般的でしょう。

欧米など恋愛が発達した文化のもとでは、相手に好意をもったらデートに誘う、お互いキスしたかったらキスをする、抱きたかったら抱くというように、いわばなし崩し的に恋愛が進行します。中には、「キスしていい?」と聞くケースもあるでしょうが、あくまで「行為」に対する許可願いですね。お互いが相手を求めれば、そのまま深い関係まで進む、というのが一般的です。

■「夫婦」というステイタスには愛情表現は不要?

「告白」という儀式の有無が、日本では愛情表現を言葉で表さなくてもよい、欧米では言葉で表さなければならない、という違いを生んだ一つの理由と言えるでしょう。

恋人関係は、日本では一種の地位、「ステイタス」なのです。一度ステイタスを確立すれば、愛情を言葉で表現しなくても、さらに言えば性的関係がなくても「恋人」であり続けられます。もちろん、別れるか結婚に至るかまでですが、結婚には、「プロポーズ」が必要ですし、別れるのも「振る」「振られる」という儀式が必要とされます。

そして、恋人が結婚すれば、2人の関係が「夫婦」というアップグレードしたステイタスとして、さらに強化されます。そうなればもう、「愛」があるのは当然とみなされるので、愛情表現は、恋人以上に言葉でも行為でも必要とされない。「黙っていても愛情があるからわかり合える」ということが成り立ってしまうのです。

しかし、欧米(全ての欧米社会に当てはまるとは限りませんが)では、少なくとも恋愛は、ステイタスとは考えられていない。あくまで「2人の間に愛情がある」という状態なのです。つまり、相手を求め続けなければ、関係は維持できない。だから、相手とコミュニケーションを続け、「I love you.」と言い続けるのです。

■告白以前の関係は何と呼ばれているか

もちろん、欧米でも結婚には、プロポーズが必要とされます。しかし近年は、離婚が一般的になったために、夫婦になっても二人で愛を表現し合わなければ、離婚する可能性が高くなる。だから、結婚は面倒なので、あえて結婚せずに同棲するカップルが増えるのです。その結果、多くの欧米諸国では、半数の子どもは、結婚していない母親から生まれるようになったのです。

では、日本において恋人関係に「告白」が必要ならば、告白以前の関係は何と呼ばれているでしょう。

それは、「異性の友人」というよりほかないでしょう。冒頭に述べた、「赤いスイートピー」に描かれた関係です。『友だち以上恋人未満』という漫画もあるくらいです(留意しておきますが、同性愛、両性愛でも、日本では同型の議論がなりたちそうですが、ここでは触れません)。

次回は、この「異性の友人」という限りなくグレーな領域について、おおやけの調査結果「出生動向基本調査」(国立社会保障人口問題研究所)をもとに考察していきましょう。

----------

中央大学文学部教授

1957年、東京生まれ。1981年、東京大学文学部卒。1986年、東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。専門は家族社会学。学卒後も両親宅に同居し独身生活を続ける若者を「パラサイト・シングル」と呼び、「格差社会」という言葉を世に浸透させたことでも知られる。「婚活」という言葉を世に出し、婚活ブームの火付け役ともなった。主著に『パラサイト・シングルの時代』『希望格差社会』(ともに筑摩書房)、『「家族」難民』『底辺への競争』(朝日新聞出版)、『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』(光文社)、『結婚不要社会』『新型格差社会』『パラサイト難婚社会』(すべて朝日新書)など。

----------

(中央大学文学部教授 山田 昌弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

独身は職場で半人前扱い…「指輪」のために恋愛・セックス無しの"友情結婚"をしたアセクシャル女性の8年後

プレジデントオンライン / 2024年6月30日 16時15分

-

だから生涯結婚しない男女が増えた…社会学者が指摘する「結婚前の男女交際」40年前との決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月26日 9時15分

-

「本命女性にしか言えません…!」わかりづらい男性の愛情表現

ananweb / 2024年6月14日 20時30分

-

言葉にしないけど「好きが伝わる」夫の行動11パターン

KOIGAKU / 2024年6月13日 17時53分

-

10年不倫のひどい結末。彼の妻は「笑いながら見てたわよ」と…/恋愛人気記事BEST

女子SPA! / 2024年6月10日 15時47分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください