なぜ「政治とカネ」を追求されても岸田政権は倒れないのか…「マスコミの傲慢」を生んだジャーナリストの功罪

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 8時15分

■政治資金規正法改正案が衆議院を通過の見通し

6月6日、自由民主党の裏金事件を受けた政治資金規正法改正案が、衆議院を通過する見通しとなった。

岸田文雄首相が、政治資金パーティー券購入者名の公開基準額を「5万円超」に引き下げるなど、公明党と日本維新の会の主張に大幅に歩み寄った形だ。

これで政治不信に歯止めがかかるかといえば、そうではない。正確に言えば、マスコミによる「政治とカネ」問題の追及は続くに違いない。

その背景には、マスコミが抱く「幻想」があるのではないか。

「政治とカネ、自民が野党に『ゼロ回答』」。

これは、東京新聞のウェブサイトに掲載されているニュースの見出しである。毎日のように「政治とカネ」が報じられるたびに、政治の世界はカネに塗れている、とか、政治家はカネに汚い人たちだ、といった印象が強められていく。自民党の派閥の裏金事件は、「第二のリクルート事件」と日本共産党の小池晃書記局長が呼ぶなど、野党にとっては格好の追及ネタとして使われ続けている。

■なぜ「政治とカネ」が盛り上がるのか

アゴラ研究所の池田信夫氏が指摘するように、「リクルート事件も刑事事件としては大したことがなかったが、(中略)まさに日本の政治を大きくゆるがした」のであり、今回の事件によって、「岸田首相と安倍派の不協和音が高まると、自民党が分裂するかもしれない。それは長い目で見ると、日本の議会政治にとって健全なことである」と言えよう。

ただし、私の関心は、「裏金事件」や「日本の議会政治」とは別のところにある。それは、「政治とカネ」をめぐって、なぜ、ここまでマスコミが盛り上がるのか、という点である。本来なら清廉潔白であるべき政治家が、カネに目が眩んで、私服を肥やしているのではないか。それを厳しく糾弾する役割こそ、マスコミの本領ではないか。そんな鼻息の荒さが伝わってくるからである。

「政治とカネ」とは、いったいどんな「問題」なのだろうか。

■70年前から騒がれ続けてきた

つい最近書かれた文章だと思われるかもしれないが、そうではない。70年近く前、1956年4月6日の「朝日新聞」朝刊の連載「危機に立つ民主主義」の4回目として、一橋大学教授の経済学者・都留重人氏が寄せた「驚く心こそ必要」と題した文章の一節である。サブタイトルに「ひどすぎる政治とカネの悪縁」とあり、次のように分析している。

裏金事件をめぐる警句として、どこかの新聞の社説に先日掲載された、そう言われても驚かない。政治にはカネがかかる、その「常識」は世間離れしてしまい、有権者の政治不信が増大する、そんな説明が、昨今のテレビやネットでもたくさん見られる。

戦後はじめての経済白書を35歳で執筆し、のちに一橋大学の学長を務める大物経済学者の都留氏をして、「悪循環」と言わしめた「政治とカネ」は、なるほど、その記事の副題のように「悪弊」と言うほかないように思われる。

■「政治にカネの問題はつきもの」という冷めた認識

あるいは、この都留氏の記事から11年後、1967年4月6日の「読売新聞」朝刊は、「なぜやらない “政治とカネ”の浄化」と大見出しを掲げ、「“政治とカネ”の関係をはっきりさせたいとは世論の大勢」とし、評論家ら3氏の意見によって、自民党の姿勢を非難している。

その8年後・1975年には、田中角栄の金脈問題を受けて、政治資金規正法が改正され、翌年にはロッキード事件により田中氏が逮捕される。さらに13年後の1989年のリクルート事件とともに、「政治とカネ」をめぐる「悪弊」の最たるものとして、今もなお語られている。

約70年にもわたって取り沙汰されてきた「政治とカネ」は、まるで日本政治の慢性的な病のように映る。逆に言えば、それさえキレイにできれば、政治不信も何もかも解決し、薔薇色の未来が待っているかのようでもある。

一方で、政治思想を専門とする野口雅弘氏によれば、「政治とカネ」は、日本固有の問題でなく、古代ギリシャの時代にまでさかのぼる、という。野口氏は、「政治にカネの問題はつきもの、というさめた認識を持つことも大事」と強調している。古今東西を問わず、「政治とカネ」は付いて回る以上、あくまでも程度問題だ、というのである。

おそらくマスコミは、その「程度」を肌感覚でわかっているのではないか。日々、政治家と接し、カネの話をしているのだから、誰が本当にカネに執着しているのか、よく知っているのではないか。それなのに、なぜ、マスコミは、昔から今に至るまで、延々と「政治とカネ」で盛り上がるのだろうか。

■ジャーナリズムをめぐる「幻想」

「幻想」を抱いているからである。マスコミは、その報道(ジャーナリズム)によって、政治家、とりわけ、権力者をその座から引きずりおろせる、おろすべきだ、おろさなければならない、といった、ゆきすぎた期待=傲慢さ=幻想を抱いているからである。

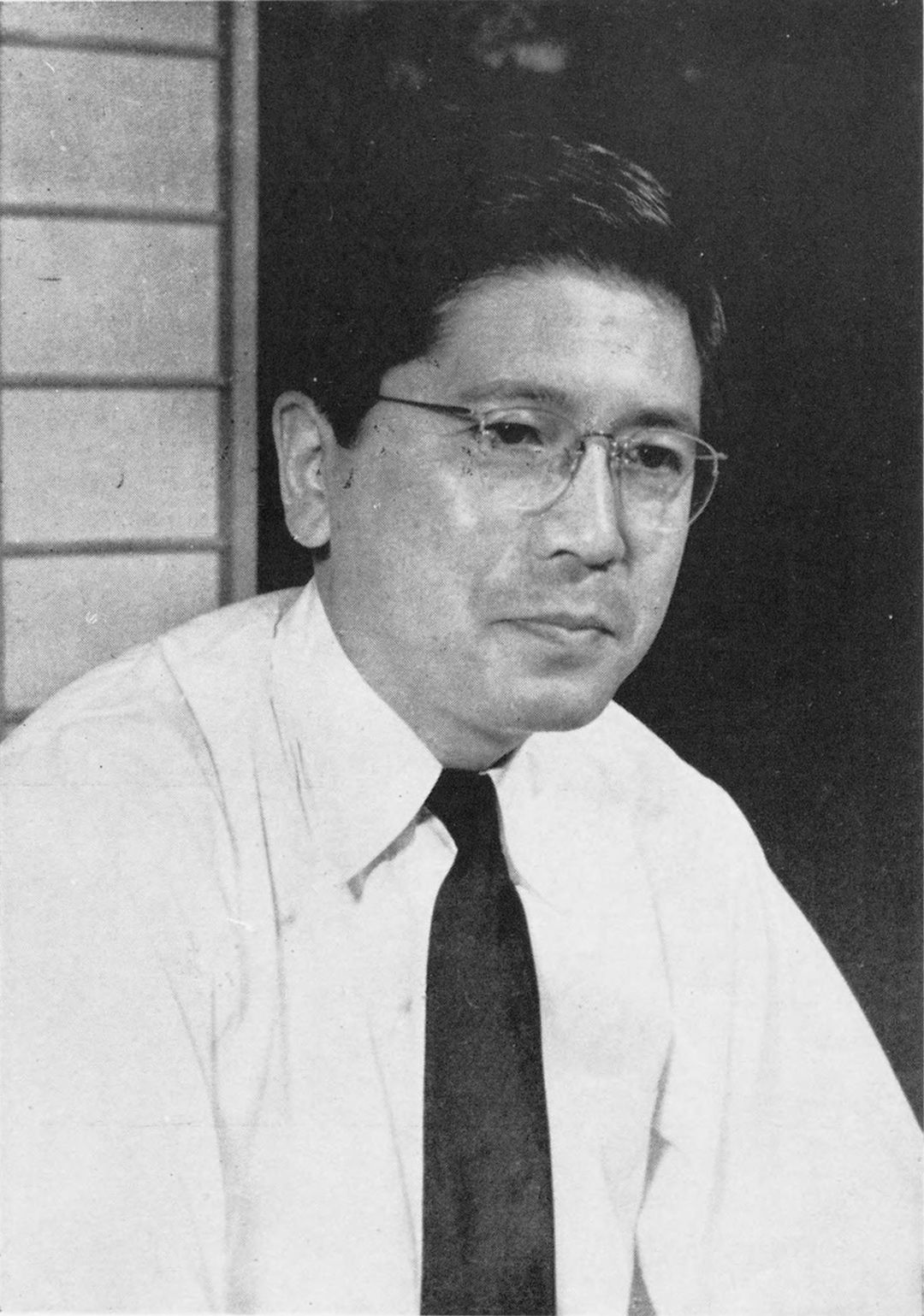

その期待を一手に引き受けていたのが、3年前に亡くなった立花隆氏であった(*1)。丹念な取材と調査によって田中角栄の金脈問題を暴き、失脚させた――。そんな幻想を立花氏はマスコミに抱かせたのである。

雑誌『文藝春秋』1974年11月特別号に載った「田中角栄研究 その金脈と人脈」のインパクトは確かに大きかった。とはいえ、角栄の晩年に「話の聞き役」を務めた元TBSの田中良紹氏(ここでの同姓は偶然であり、両氏の間に血縁関係はない)は、Yahoo!ニュースで「金脈を追及されたために総理を辞めたというのは違うかもしれない」と述懐している。

■「田中角栄研究」と「ウォーターゲート事件」

田中良紹氏が、なぜそう思ったのか。詳しくは当該の記事をご覧いただきたいが、重要なのは、仮に立花氏の記事が、大きな影響力を持っていたとしても、ジャーナリズムが総理大臣を辞職に追い込んだ例は、ほかにリクルート事件を挙げられる程度にとどまる、という点にある。

いや、日本だけではない。

ジャーナリズムの先進国と言われるアメリカ合衆国ですら、ウォーターゲート事件が代表的ではあるものの、そう頻繁にあるわけではない。1972年6月、当時のリチャード・ニクソン大統領陣営の一員が、ワシントンD.C.でのウォーターゲート・ビルへ侵入し、盗聴器を仕掛けようとしていた事件をきっかけに、大統領をめぐるスキャンダルが次々に明るみに出る。その報道において、「ワシントン・ポスト」紙の記者カール・バーンスタインとボブ・ウッドワード、両氏の果たした役割に注目が集まる。

(*1)筆者は、この点について以前、雑誌『ユリイカ』の立花隆追悼特集号(2021年9月号)に「『田中角栄研究』以前以後 『政治家の研究』とはなにか」と題して執筆した。

■過剰な沸騰は「メディア離れ」に拍車をかけるだけ

立花氏自身が、この事件について、「民主主義社会ではジャーナリズムが時の最高権力者を倒すこともあるのだということをこの事件は教えてくれ、それによって、我々日本のジャーナリストも大いに刺激されたものだった」と語っている(立花隆『アメリカジャーナリズム報告』文春文庫、1984年、54ページ)。

「倒すこともある」、との表現に注目しよう。特に「もある」の部分に着目しよう。立花氏が、ジャーナリズムによる権力打倒が、きわめて珍しいと自覚していた証拠だからである。いつも倒す、どこか、反対に、「倒すこともある」くらいの稀少な出来事だと認識していたからである。

にもかかわらず、なぜ、「政治とカネ」について、日本のマスコミは沸騰し続けられるのだろうか。

おそらく、マスコミで働く人たち自身が、自分たちの影響力の低下を、ひしひしと痛感しているからに違いない。いくら「第二のリクルート事件」と笛を吹いてみたところで、岸田首相は辞任していないし、その気配もない。それどころか、解散総選挙が噂されたり、次の自民党総裁続投の意欲が報じられたりしている。

だからこそ、存在感のなさを隠すかのように、過剰とも思えるほどに「政治とカネ」を声高に叫び続けるのではないか。新聞は読まれず、テレビは見られていない、そのむなしさをかき消そうとするかのように、強く政治家を責めるのではないか。

そうしたマスコミの姿勢こそ、さらなるメディア離れを招きかねないのだが、70年にわたって「政治とカネ」を問題視して止まなかったのだから、病は死んでも治らない。

----------

神戸学院大学現代社会学部 准教授

1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(社会情報学)。京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、ドワンゴ、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に『「元号」と戦後日本』(青土社)、『「平成」論』(青弓社)、『「三代目」スタディーズ 世代と系図から読む近代日本』(青弓社)など。共著(分担執筆)として、『運動としての大衆文化:協働・ファン・文化工作』(大塚英志編、水声社)、『「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流』(楊際開、伊東貴之編著、ミネルヴァ書房)などがある。

----------

(神戸学院大学現代社会学部 准教授 鈴木 洋仁)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

[社説]堀井議員 香典疑惑 裏金の流れ含め解明を

沖縄タイムス+プラス / 2024年7月22日 4時0分

-

「頼りないと言われても権力は健全じゃないといけねぇんだ」 何が岸田首相を派閥解散に駆り立てたか【裏金政治の舞台裏】

47NEWS / 2024年7月17日 10時0分

-

【政界】「退陣要求」が飛び出す中で 問われる岸田首相の経済再生への〝覚悟〟

財界オンライン / 2024年7月2日 15時0分

-

裏金処分議員、千葉でパーティー 政治とカネ問題相次ぐ「震源地」

共同通信 / 2024年6月28日 17時10分

-

かつて野中広務が田原総一朗に渡そうとした裏金の額とは?「いいお茶を渡したい」喫茶店で渡された紙袋の中には100万円の封筒がひとつ、ふたつ…

集英社オンライン / 2024年6月26日 8時0分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください