「あなたの仕事は何ですか?」NASAでは清掃員もズバッと答える…強い組織が必ず「ビジョン共有」をする理由

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 9時15分

■日本の起業数はきわめて低い

日本で1年間に起業される企業の数をご存じですか。2021年度の数値(東京商工リサーチの企業データベースより)では、新規法人が14万4622社で前年比10%以上の増加です。

これは法人登記された件数なので、大手企業の分社、相続対策での会社設立など、あらゆるものが含まれています。そして、この中に、「アントレプレナー」による起業も含まれているのです。

この数字、実は世界的にみるときわめて低い数字です。

Global Entrepreneurship Monitor(1999年にバブソン大学と英国ロンドン大学ビジネススクールで共同創設された起業調査)による通称GEMレポート(2022/2023年版)の「起業活動率」では、49カ国中、日本は「下から数えて」6番目。

■将来のポテンシャルが低い

あなたの身のまわり、友人でなくても友人の友人まで広げて、「起業した人」はいますか? ほとんどの人は「いない」と答えるでしょう。それもそのはず、同GEMレポートによると、身の回りで2年以内に起業した人を知っているランキング、起業に対する自信ランキング、起業アイデアの機会認識ランキング、すべてにおいて日本は圧倒的な最下位です。

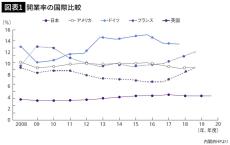

次に中小企業白書のデータです。日本の開業率は、ここ30年ほどずっと4〜5%程度で低値安定、海外とは大きな差があります。これを名目GDPと比較すると明確な相関関係があることがわかっています。

■お金よりも「いかに未来を創るか」

今ある大企業も、もとは「スタートアップ」、起業家が創業した企業です。5年後、10年後、50年後の社会を支える起業は、この調子では難しいかもしれません。

起業が少ないということは、将来のポテンシャルが低いと考えることもできます。

少し話が逸れますが、米国において最近はIPO時に利益を出している企業が減少しており、20%以下になっています。

かつては、起業し一定の利益創出と成長をしたところでIPO、創業者や創業時からの社員は、ストックオプションでひと財産得るという話もありました。今日では、短期的収益よりもむしろ、事業のポテンシャルを高める、いわば「いかに未来を創るか」が重要になっています。

■ドラッカーの「起業家精神」

Entrepreneurship(アントレプレナーシップ)は「起業家精神」と訳されます。その中身について、わが師、ピーター・ドラッカーは「イノベーションを武器として、変化の中に機会を発見し、事業を成功させる行動体系」と定義しています。

ハーバード・ビジネス・スクールのハワード・スティーブンソン教授は「コントロール可能な資源を超越して機会を追求すること」、日本の辞書「デジタル大辞泉」(小学館)には「企業家精神。新しい事業の創造意欲に燃え、高いリスクに果敢に挑む姿勢」と書かれています。

もう20年以上前の話になりますが、ドラッカー、スティーブンソン、両氏とそれぞれ直接会えたのは、今こうして振り返ると、恵まれた機会であり、格別な時間でした。

2人ともに共通しているのは「姿勢」「行動体系」に言及して、特定の能力についてはいっさい触れないということ。もうひとつ、「事業を起こすのであって、会社をつくるのではない」と考えているということです。

■終身雇用は終わりに近づいている

多くの社会人、学生にとって、避けて通ることができないのが「就職活動」です。実はこの言葉、少し間違いがあると思っています。

こと日本では、正しくは「就社活動」ではないか。ほとんどの人が、仕事ではなく、会社を選んでいるのではないか。いい会社はどこだろう、自分がやりたい仕事ができる会社はどこだろう?

思うような会社が見つからなかったら、少しでもイメージが近い会社に。そして入社したら、会社が求める仕事をがんばって、まじめに勤めていく。そして、定年を迎える。

高度経済成長が続き、終身雇用が維持されたなら、こんな働き方にも一定の価値があったと思います。でも、もう10年以上前から終身雇用時代の終わりは叫ばれています。

ジョブ型雇用、同一労働同一賃金、すべて終身雇用の仕組みの外にあるものです。

■高度経済成長期の仕組みに過ぎない

終身雇用は日本の伝統と思われていますが、実は、伝統というほどの歴史はありません。近代型の経済社会が日本に根付き始めたのは明治維新以降。本格的になったのは戦後といっていいでしょう。

つまり、せいぜい半世紀のモデルなのです。

なぜ、終身雇用という制度ができたのか。高度経済成長で経済は右肩上がり、ものを作れば売れる時代。企業は大量生産、事業拡大の一途で、とにかく人が欲しい。正確には労働力が欲しい。そこで、「うちに入れば一生安泰だ。だから黙って働いてくれ」と、年功序列で退職まで給料が上がる終身雇用で報いる仕組みを作ったのでしょう。数十年にわたる人件費というと莫大な金額になりますが、それでも十分に利益が出る、それが高度経済成長だったのです。

■いまは「企業内起業家」が求められている

バブルがはじけ、失われた10年、いや20年、30年と呼ばれる時代が続き、右肩上がりの経済成長を知らない世代が多数になりました。かく言う私も、高度経済成長は経験していません。

その一方、企業は、終身雇用の負担に耐えられなくなっています。

だからこそ、起業家精神、「変化の中に機会を発見し、事業を成功させる行動体系」が必要なのです。

起業でなく就職を選んだとしても、昔のように「会社に入ればOK」という考えではなく、「会社に入ってどうするか」という考えが必要です。

入社した後、Entrepreneurshipを発揮して、新企画の提案をする。会社の資源を活かして、新たな事業を生み出す。これらはどれも立派なEntrepreneurshipの実践です。日本では「企業内起業家」(イントラプレナー)という言葉もあります。

■「ビジョン」「ミッション」「パーパス」が重視される

ほとんどの会社には「企業理念」があります。世界的にも有名な企業理念として、「Johnson & Johnson」の「Our Credo」があります。大切なのは、絵空事ではない、リアルな理念であることです。

私が見聞してきたスタートアップには、必ず「ビジョン」「ミッション」「パーパス」の3つが存在します。まず「叶えたい夢」がある。これがビジョンです。そしてビジョンを叶えるための「ミッション(なすべきこと)」があり、それをなす「パーパス(存在意義)」がある必要があります。

アメリカの投資家は、起業家に対して、この3つについてとても重視して質問してきます。

■「お金目当ての人」は離れていく

起業家にとって「夢からはじめること」「ビジョンを持つこと」が不可欠です。技術や人材、組織、お金は、後からついてきます。「儲かりそうだなぁ」と参画してくるメンバーは、うまくいかなくなると離れていきますが、ビジョンでつながったメンバーは簡単には離れません。

またビジョンがない起業家は、うまくいかないときにぶれてしまいがちです。

会社はお金を儲けるために存在するのではありません。お金はビジョンを達成するための手段に過ぎないのです。

イソップ童話に3人のレンガ職人の話がありますが、もう1名足して4名のレンガ職人がいたとします。旅人が職人に出会い、「何をしているのか」と聞いたところ、次のような答えが返ってきました。

A「レンガを積んでいるんだ」(その瞬間の作業としかとらえていない)

B「壁をつくっているんだ」(その次のステップ、途中経過に過ぎない)

C「教会をつくっているんだ」(最終形を把握しているが、その理由、目的にたどり着いていない)

D「苦しんでいる人を救う場所をつくっているんだ」(真の意義、パーパスを理解している)

もし新たな素材が発明され、レンガが無用の長物になれば、Aの職人はきっと何もできなくなるでしょう。しかし、Dの職人にとって「レンガを積むこと」は手段に過ぎないので、変化に対応できるでしょう。

■ビジョンを理解し、共有する

NASAで清掃員をしている人に、「あなたの仕事は何ですか?」と聞いたところ、「世界の真実を知る手助けをしているんだ」と答えた、というエピソードがあります。

彼は、NASAのミッション、ビジョンを理解し、共有しています。そのうえで自分の仕事に邁進(まいしん)しているのです。

私は日々、起業家と接していますが、この「ビジョン」を外から注入することはできないと感じます。

何のために自分は起業するのかを自覚すること、夢を、ビジョンを思い描くこと、それこそがこの時代を生き抜くために最も重要なのです。

----------

バブソン大学准教授

慶應義塾大学法学部卒。カリフォルニア州クレアモントのピーター・ドラッカー経営大学院にて経営学修士(MBA)課程修了。テキサス州立大学ダラス校にて国際経営学博士号(Ph.D.)取得。2009年度よりバブソン大学准教授。同大学は起業家教育分野において30年連続全米1位との評価を受ける。専門領域はアントレプレナーシップ。バブソン大学では、学部生、MBA、エグゼクティブ向けに起業道を教える。東京大学特任教授をはじめ、日本国内でも多くの大学にて教壇に立つ。数々の起業コンサルに従事するとともに、自らもボードメンバーを務める。2022年度までCICジャパンプレジデント、ベンチャーカフェ東京代表理事、2024年よりベンチャーカフェ東京顧問。経産省J-Startup推薦委員。文科省起業教育有識者委員会メンバー。

----------

(バブソン大学准教授 山川 恭弘)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

Venture Cafe Tokyoの起業家教育プログラム『Community Campus』 第3期受講生 募集開始

PR TIMES / 2024年6月27日 18時15分

-

【日本最大級】創業・成長期スタートアップ/起業家の祭典「ROCKET PITCH NIGHT KANSAI 2024」登壇者募集開始

PR TIMES / 2024年6月19日 17時15分

-

小学生・中学生・高校生向けにアントレプレナーシップ教育プログラムの提供開始

PR TIMES / 2024年6月18日 15時15分

-

「日本の大企業は、古臭くてダメ」と切り捨てるのは間違い…日本のスタートアップが本当にやるべきこと

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 9時15分

-

企業教育研究会はアントレプレナーシップ教育の発展に向け、千葉大学学術研究・イノベーション推進機構と相互協力の覚書を締結しました

PR TIMES / 2024年6月12日 12時15分

ランキング

-

1妻に先立たれた65歳、年金約17万円・おひとり様シニアを襲う<老後破産へのカウントダウン>

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 9時0分

-

2今度はなんのコラボ? マクドナルドのX、次回の「ハッピーセット」のヒント画像公開...期待高まる

J-CASTニュース / 2024年7月4日 16時49分

-

3勢いづく出社回帰 テレワークは消えゆく運命なのか?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月5日 6時35分

-

4宝くじで「10億円」当選! でも実際に“手では持てない”って本当?「1000万円」なら片手で持てる? 元銀行員の筆者の経験もあわせ解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月4日 4時40分

-

5「NHK受信料がいらない」チューナーレステレビ 山善があえて“アフターサービス”に注力するワケ

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 8時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください