なぜ「自分に関係ないデモ」に参加する若者が激増したのか…正義感や道徳とは関係がない「意外な動機」

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 16時15分

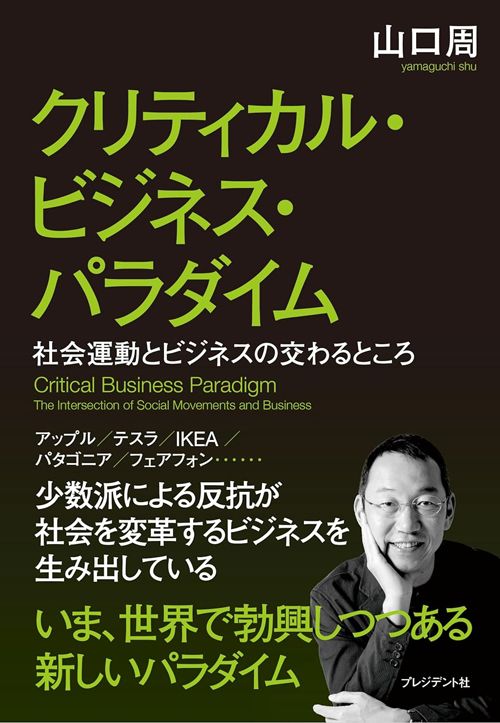

※本稿は、山口周『クリティカル・ビジネス・パラダイム 社会運動とビジネスの交わるところ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■SNSでデモをするZ世代が「世界10大リスク」に

社会運動の数は近年、劇的に増加しています。ハーバード大学行政大学院で社会運動に関する研究を行っているエリカ・チェノウェスは、近著『市民的抵抗』において、2010年から2020年の10年間は、記録に残っている歴史上のいかなる10年間よりも多くの非暴力的な社会運動が起きたこと、そして特に、21世紀の最初の20年間で起きた社会運動の数は20世紀全体の100年間に起きた数よりも多かったこと、を指摘しています。

つまり、21世紀に入ってから、社会運動の数は激増しているのです。

私たちの世界は、かつてないほどに社会運動による揺さぶりを受けており、これが不確実性を高める一つの要因にもなっています。ニューヨークに本拠を持つ地政学リスクを専門に扱うコンサルティング・ファームのユーラシア・グループは、2023年の世界十大リスクの一つとして「ロシアに関連する安全保障危機」や「習近平氏への権力集中」といった地政学的な要素と並んで「SNSをフル活用して社会変革に挑むZ世代」を挙げています。

■自分のためではなく、他者のために訴えている

さて次に「質の面」について考えてみましょう。先述した通り、20世紀の半ばまで、社会運動のほとんどは、運動に関わる当事者の物質的・経済的困難の解消を目的にしていました。ところが近年、特に先進国における社会運動は、物質的・経済的困難の解消を目的とするよりも、環境問題の解決や社会的平等や公正の回復を目的とする運動が主流となっています。

それはたとえば、スウェーデンのアクティヴィスト、グレタ・トゥーンベリ氏によって始められた「Fridays For Future」であり、一連のLGBTQ+の権利を守るための社会運動であり、人種差別撤廃を求める「Black Lives Matter」などの社会運動であり、性的暴力の告発を拡散させた「Me Too ムーブメント」などです。

言うならば、これらの社会運動は、運動の当事者の問題ではなく「遠くの他者」や「未来の他者」の問題を解消するための運動に変わってきているのです。

古代以来、歴史を通じてこれまで主流だった「自分のための運動」は、21世紀に入ってから「他者のための運動」に変わってきている。なぜ、このような変化が起きているのでしょうか? 理由は大きく五つあると考えられます。

■国の問題や経済的困難を超えたテーマへ

一つ目が経済的発展による物質的不足の解消です。特に先進国をはじめとして、基本的な物質的ニーズが満たされるようになり、人々はより公共的・社会的な問題に焦点を当てるようになりました。

二つ目が、グローバリゼーションによる国際的な認識の高まりです。グローバリゼーションの進展により、かつてと比較して、個別の国で高まった問題意識が、国境を越えて共有されるようになりました。気候変動のような地球規模の問題は、特定の国や地域だけの問題ではなくなっています。

三つ目に、メディアとコミュニケーションのあり方の変化が挙げられます。特に、一般市民が世界に向けて情報発信できるプラットフォームであるソーシャルメディアの台頭は、個人が広範囲にわたる問題について把握し、意識を高め、行動を起こすきっかけを提供しています。

現在、世界では53億人の人がインターネットにアクセスできる環境にあり、うち50億人がSNSを利用しています。世界全体の個人が、別の地域にいる無数の個人とつながるようになったことで、現代の社会運動は、物質的な不足や経済的困難を超えた、より幅広いテーマに対処するようになっています。社会の発展と共に、人々の関心や価値観も進化しているのです。

■「不可逆なもの」という共通点

四つ目が、教育による意識の向上です。特に現代の若い世代は、以前の世代よりも高い教育水準を享受しており、世界的な問題についての認識と理解が深まっています。教育を通じて、環境問題、社会的正義、人権などについて学び、それらに対する共感を育んでいます。

そして五つ目、何よりも大きいと思われるのが、価値観の変化です。様々な調査が、物質的な豊かさよりも、社会的な意義や個人のアイデンティティ、倫理的な価値を重視する傾向が若い世代には見られることを報告しています。これは、社会運動が個人の物質的な不足や経済的な困難から、広範な社会的、環境的な問題へとシフトする大きな要因となっています。

ここまでに挙げた五つの要因には共通した特徴があります。それは、これらの変化が不可逆なものだ、ということです。もし、これらの要素によって「共感力のある人々」が増加し、その増加がクリティカル・ビジネスの台頭の駆動エンジンになっているのであれば、このトレンドは長期にわたって継続すると考えた方が良いということになります。

■環境へ配慮するのは、倫理観でも痩せ我慢でもない

ここで留意しなければならないのは、このような共感は「倫理」や「道徳」や「義務」といった規範によって醸成されているわけではない、という点です。

英国の哲学者、ケイト・ソパーは、近年、特に一定の世代以下で顕著に見られる、環境や社会へ配慮したライフスタイルや消費スタイルは「自己利益を抑制すること」……つまり一種の「痩せ我慢」によって駆動されているのではなく、むしろ「環境や社会への配慮が自己利益として内部化されること」によって駆動されている、と指摘しています。

彼女は、端的にこの現象を「Alternative Hedonism=新しい快楽主義」という概念として整理しています。自分たちの欲求や快楽を抑制することによって新しい消費のスタイルが生まれているのではなく、より環境に適した消費生活を送りたい、他者の問題を解決したいという新しい欲求や快楽の登場によって、新しい消費のスタイルが生まれている、ということです。まさに「資本主義のハック」が起きている、というのがソパーの理解です。

■環境危機の解決策は「歓びに満ちた節制」

これは非常に重要な指摘だと思います。というのも、もし、このような社会的な流れが、抑制によって生まれているのであれば、この流れはやがて必ず元に戻るからです。抑制というのはサステナブルではありません。規律によって抑え込まれている欲望や欲求の質が本質的に変化していないのであれば、いずれは必ず大きな揺り戻しとなって戻ってきて、それは従前よりもさらに悪い結果を引き起こすことになります。

いま、世界で進行しているのは、20世紀以前の世界において肯定されていた欲望や欲求を抑制するということではなく、それを超克的にアップデートするという趨勢なのです。

オーストリア出身の社会思想家、イヴァン・イリイチは「環境危機の唯一の解決策」として「環境破壊的でない生活の仕方をとおして、自分たちは今よりも幸せになるのだという洞察を人びとがわけもつことである」と述べています。イリイチは、このような社会を「自立共生的=コンヴィヴィアルな生き方」とした上で、それを「歓びに充ちた節制と解放する禁欲(=joyful sobriety and liberating austerity)」という言葉で表現しています。

面白い表現ですね。「節制」は通常、「苦しみに充ちた」ものになりがちですが、ここでイリイチは「歓びに充ちた節制」と言っています。この節制は、何らかの歓びを抑圧することではなく、節制そのものが歓びになるような質のものだと言っているわけです。

■宗教者のような生き方が広がっている?

同様に「解放する禁欲」という表現も撞着語法に思われます。通常、「禁欲」は「解放」とは真逆の「束縛」を生み出しますが、イリイチによれば、むしろ「禁欲」を通じて「解放」される、そのような「禁欲」のあり方があり得る、ということを言っているわけです。

私は前著『ビジネスの未来 エコノミーにヒューマニティを取り戻す』(プレジデント社)において、私たちの生を、これまでの「未来のために現在を手段化する=インストゥルメンタル」なものから、「現在の行為そのものが現在の喜びとなって回収される=コンサマトリー」なものへと転換させていかなければならない、という指摘をしていますが、イリイチも同様に、節制や禁欲を「手段的=インストゥルメンタル」なものではなく、それ自身が喜びとなって回収される「目的的=コンサマトリー」なものとなるべきであり、それは可能だと言っているわけです。

社会学の始祖の一人であるゲオルグ・ジンメルは、かつて、清貧を宗とするカトリック修道会の一派であるフランシスコ会修道士に見られる至上の幸福と精神の解放は、彼らの「絶対的な無所有」によって成り立っている、という趣旨の逆説を指摘しています。イリイチも還俗した元カトリックの神父ですが、この「節制と禁欲を突き抜けて幸福と解放に至る」という考え方には通底するものがあるように思います。

かつて、一部の宗教者にのみ見られたような欲望のアップデートが、もしかしたら広い範囲で起きているのかもしれません。

----------

独立研究者・著述家/パブリックスピーカー

1970年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て現在は独立研究者・著述家・パブリックスピーカーとして活動。神奈川県葉山町在住。著書に『ニュータイプの時代』など多数。

----------

(独立研究者・著述家/パブリックスピーカー 山口 周)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

LINEの友だち登録・平均200人の大学生に「本当の友達の数」を質問したら答えが衝撃だった【現代人を苦しめる<承認欲求との付き合い方>を齋藤孝が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月22日 8時0分

-

なぜ先生は学生を「怒れなく」なっているのか 教育現場を弱体化させている1つの「妄想」

東洋経済オンライン / 2024年7月16日 14時0分

-

「先生の白い嘘」監督批判に感じるモヤモヤの正体 監督と作品へのバッシングは本質を見誤っている

東洋経済オンライン / 2024年7月13日 13時0分

-

アングル:ダライ・ラマが89歳に、チベットに迫る後継者問題

ロイター / 2024年7月12日 16時20分

-

ニューヨークの摩天楼はなぜ「過剰」なのか?...アメリカの都市の「アトラクション化」は100年前に始まった

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月26日 11時0分

ランキング

-

1バイデン大統領はなぜ選挙から撤退したのか 高齢と認知の違い

Japan In-depth / 2024年7月22日 9時28分

-

21300ccの大型バイクが橋から転落、死亡したのは52歳の男性と判明…3人でツーリング中に先頭を走行 北海道で大型バイクの事故相次ぎ、2日間で3人死亡

北海道放送 / 2024年7月22日 10時44分

-

3「妨害するつもりはなかった」“ひょっこり”運転の男 初公判で起訴内容を否認

チバテレ+プラス / 2024年7月22日 18時15分

-

4大規模な新幹線トラブル、今年に入り相次ぐ 停電、オーバーラン、油漏れと原因さまざま

産経ニュース / 2024年7月22日 15時29分

-

5東海道新幹線、運転見合わせ=浜松-名古屋で終日―保守車両脱線、2人けが

時事通信 / 2024年7月22日 22時25分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください