このままでは「サプリによる死亡事故」は防げない…機能性表示食品の「悪質な売り文句」を国が黙認する根深い事情

プレジデントオンライン / 2024年6月7日 9時15分

■安全性について国は“やったふり”

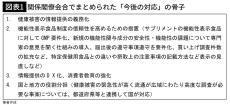

機能性表示食品「紅麹コレステヘルプ」の健康被害を受け、消費者庁は「機能性表示食品を巡る検討会」を4月に設置して有識者に議論してもらい、5月27日に報告書を公表。「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」は5月31日、図表1のとおり、「今後の対応」をまとめました。

でも、これで機能性表示食品の安全性が守られるようになった、と受け止めるのは大間違い。制度を守ることが大前提で議論が行われ、安全性について正面から取り組むわけではなく、“やったふり”。対応の実効性にも疑問符がつきます。人が5人も亡くなった大問題なのに、肝心のことがほぼすべて、先送りです。

■被害防止策ではなく、被害拡大防止策

図表1の3、4が、安全性確保と異なる内容であることは言うまでもありません。では、1の健康被害の扱いはどうか?

事業者が医師の診断した健康被害情報を把握したらすぐに国や都道府県に提供するよう、食品表示法や食品衛生法により義務化する、という内容です。小林製薬が、健康被害情報の把握から公表まで2カ月かかり非難が集中したことを踏まえていますが、少し考えるとわかるとおり、これは被害自体を防ぐのではなく、被害拡大防止策でしかありません。

■だれが被害につながる製品名を公表するのか

しかも、対応策として明記されたのは、情報提供を義務化し場合によっては機能性表示を行わないよう指示・命令したり、営業の禁止・停止をさせる、ということまでです。

肝心なのは、深刻な被害につながりそうなものの迅速な製品名公表。集まってくる玉石混交の情報を仕分けて、機能性表示食品と因果関係がありそうな健康被害情報を見つけ出して判断し、製品名公表に至らなければなりません。しかも、この作業を情報把握から1、2週間程度でやれなければ、意味がない。時間がかかっては、2カ月後に公表した紅麹製品と結局は同じです。

こんな短期間での検討を、消費者庁と厚労省が連携してやれるのか? 製品名公表をだれが決断しどのように責任を担うのか? もっとも重要なことが、対応策ではなにも示されませんでした。

■基準を厳しくしても未知の物質は調べようがない

2の「信頼性を高めるための措置」も、ずれた内容です。

最初に挙げられているのは「サプリメントに対するGMP(適正製造規範)の要件化」。GMPは、製造の各段階での問題点を予測し、それらが起きないように管理しチェックしながら製造するために設けられる“基準”のこと。常にそれを守りながら製造することで、一定の安全と品質を担保します。でも、製品の安全性の問題を根本から解決するものではありません。

仮に、紅麹製品が厳しいGMPにより作られていたら、と考えてみましょう。

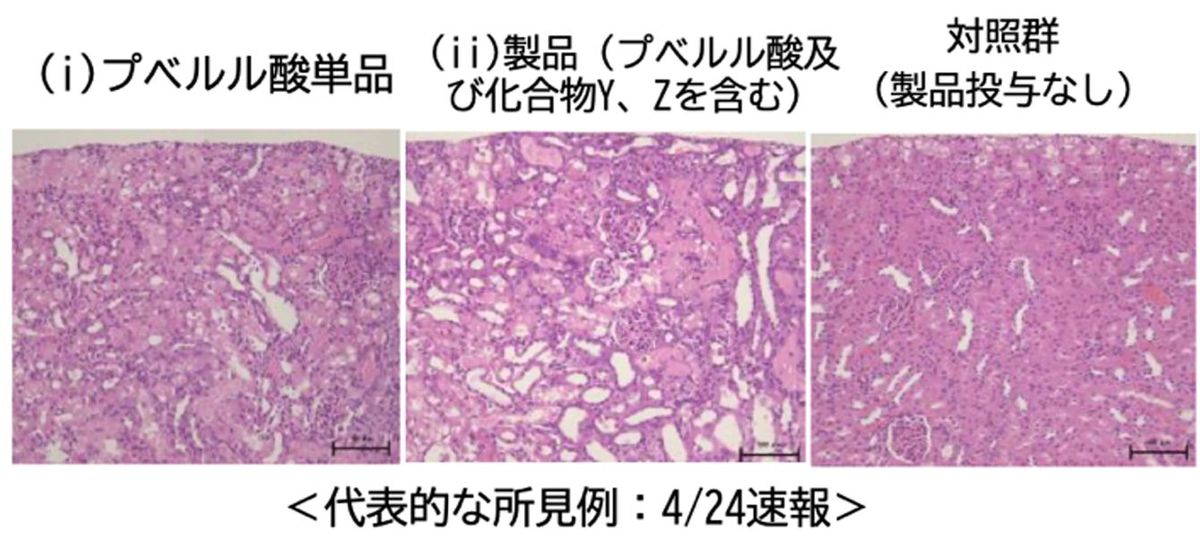

今回の問題では、青かび(Penicillium adametzioides)がプベルル酸を作り、紅麹菌と一緒になって二つの化合物も作っていたと推定されています。二つの化合物はこれまで未知だった物質のようで、厚労省などがさらに詳しい解析を進めています。仮に今回、厳しいGMPによるチェックや検査を通っていたとしても、未知の物質は調べようがありません。

GMPにより、青かびの混入を完璧にゼロにすればよいだけだ、と言われそうですが、実はそれが著しく難しい。原材料のコメはかびに汚染されやすく、とくに海外で生産され船で運ばれてくる輸入米は、かびが生えているのが当たり前です。かびは胞子を飛ばしいたるところに存在し、製造の現場や装置等も容易に汚染します。

食品はもともと生き物なので、かびや細菌が付いていて当たり前、なのです。高度な衛生管理策を講じている食品工場でも、つねにかびや細菌と闘っており、時々、自主回収が起きています。中小企業なら日常茶飯事であることは、厚生労働省の食品リコール情報のページで検索すれば明らかです。

■消費者庁が検査するというツッコミポイント

それに加えて、食品・食品原料は自然の毒性物質、未知の物質も含み、リスクゼロではありません。しかし、日々、さまざまな食品を少量ずつ食べるからこそ、“悪いもの”の摂取量が抑えられ、健康被害が出ません。

一方、濃縮され毎日摂るサプリメントは摂取量が大きくなり、健康被害につながります(連載第4回「『健康食品は健康に悪い』という不都合な事実…紅麹サプリ問題で明確になった健康食品の恐ろしいリスク 参照)。

GMPにより安全性、品質の安定性につながるのはたしか。でも、化学合成品が中心となる医薬品の世界で発展してきたGMPでは対処できない領域が、食品製造にはあります。そうした認識が、今回示された対策ではすっぽりと抜け落ちています。

しかも、私が驚いたのはこのGMPの所管。消費者庁が「食品表示法に基づく立入検査等を行う」となっています。これ、食品安全に携わる関係者が全員唖然としたに違いないツッコミポイントです。

安全確保において重要なのは、食品やかび、細菌、毒性物質等に詳しいエキスパートによる立入検査や指導。食品表示法の担当者が付け焼き刃で勉強して検査・監査をこなせるほど甘い世界ではありません。

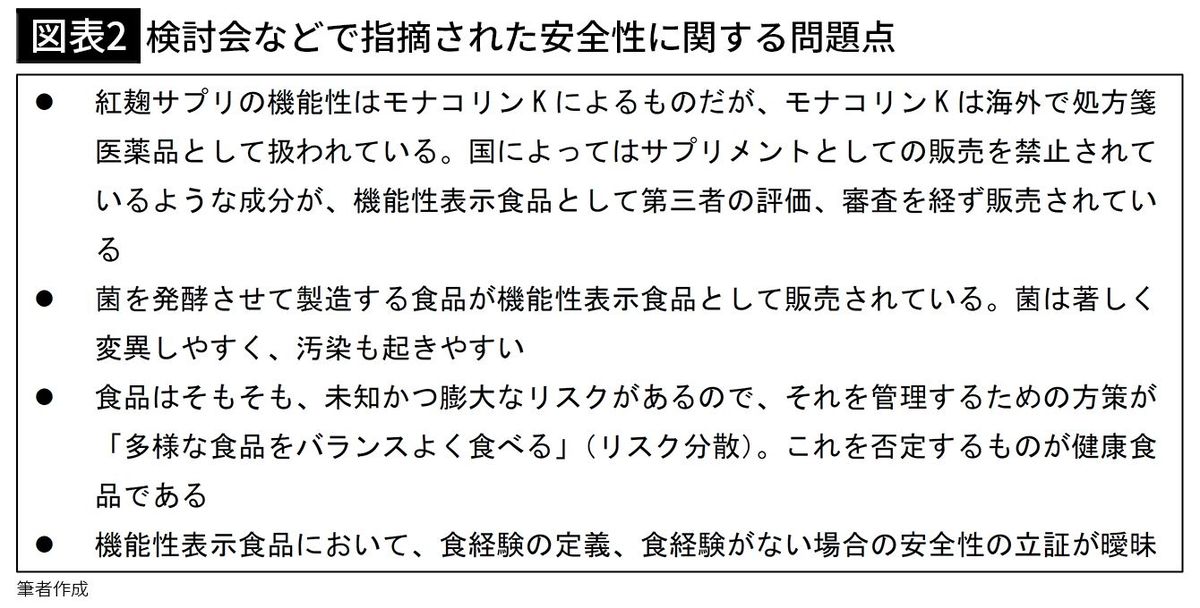

■安全性の課題はほぼ無視された

安全性に関しては、消費者庁の設置した「機能性表示食品を巡る検討会」で、検討会構成員やヒアリング対象の専門家などから図表2のような核心を突く意見、問題提起がなされました。本欄でも何度も取り上げています。しかし、これらはほぼ、無視されました。

加えて、連載第5回「『紅麹サプリ』の教訓を忘れてはいけない…安全で体に良いとは限らない『機能性表示食品』の実態」で指摘した、食品安全委員会の専門家が「安全性を確認できない」と判断した物質が、機能性表示食品においては事業者自身の「安全だ」という判断のみで市販に至っている、というような問題も一顧だにされていません。

わずかに、新規の機能性関与成分については専門家の意見を聴く仕組みを導入するとの記載がある程度です。結局のところ、国が決めた対応策には直接的な安全策はほぼなく、だれが実効性のある業務を担うのかも不明なのです。

■消費者が医薬品と勘違いする表示はそのまま

そもそも、機能性表示食品の根本的な問題は、消費者が医薬品と勘違いしても仕方がないような機能性表示、たとえば「血圧を下げる」「悪玉コレステロールを下げる」「血糖値を下げる」というような、インパクトの強い直接的に言い切る表現が、エビデンスとしてはかなり弱いものが多い機能性表示食品制度において、パッケージにでかでかと表示されていることです。

紅麹サプリメントで健康被害を受けた人のかなりの割合が、基礎疾患を持っていたことがわかっています。日本腎臓学会によれば、死亡した5人のうち3人は、がんや高血圧などの既往症がありました。

機能性表示食品のパッケージをよくよく見ると、小さい字で「疾病のある方、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)、授乳中の方を対象に開発された食品ではありません」と書いてあります。でも、健康な人がわざわざ「悪玉コレステロールを下げる」製品を手に取る、とは考えにくい。病院で生活習慣病等を指摘されるなどして気にしているからこそ、大きな字で効果をうたう機能性表示食品に手が伸びてしまい、体へのダメージにつながります。

■トクホは誤解させないよう厳しくチェック

今回、問題となった「紅麹コレステヘルプ」も同様です。表面には大きく機能性を表示する一方、裏面の「本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」といった注意書きのフォントは著しく小さくなっています。

ちなみに、国の許可制である特定保健用食品(トクホ)では、「血圧が高めの方に適した商品」とか「コレステロールが高めの方へ」などと表示されています。医薬品と誤解されない表示にする、というのは消費者委員会のトクホ審査における重要なポイントなので、企業が少しでも消費者に訴求できる文言を、と提案してきた表示は、容赦無く変更を求められます。

医薬品まがいの機能性表示こそが、疾患を持つ人の健康被害につながっているのではないか、と検討すべきなのに、消費者庁は今回、パッケージの“売り文句”の文言自体はなんら問題にしませんでした。

■機能性表示食品の市場規模は6000億円超

また、広告宣伝に関する問題点が検討会でほとんど議論されなかったのも解せません。多くの人が、広告宣伝で商品を知り購入します。広告宣伝については連載第5回で書いたとおり昨年、機能性表示食品が景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けています。

消費者の誤認、「病気に効くかも」というような勘違いを問題視するのなら、広告宣伝の問題に触れないわけにはゆきません。しかし、そんな議論にはつながりませんでした。

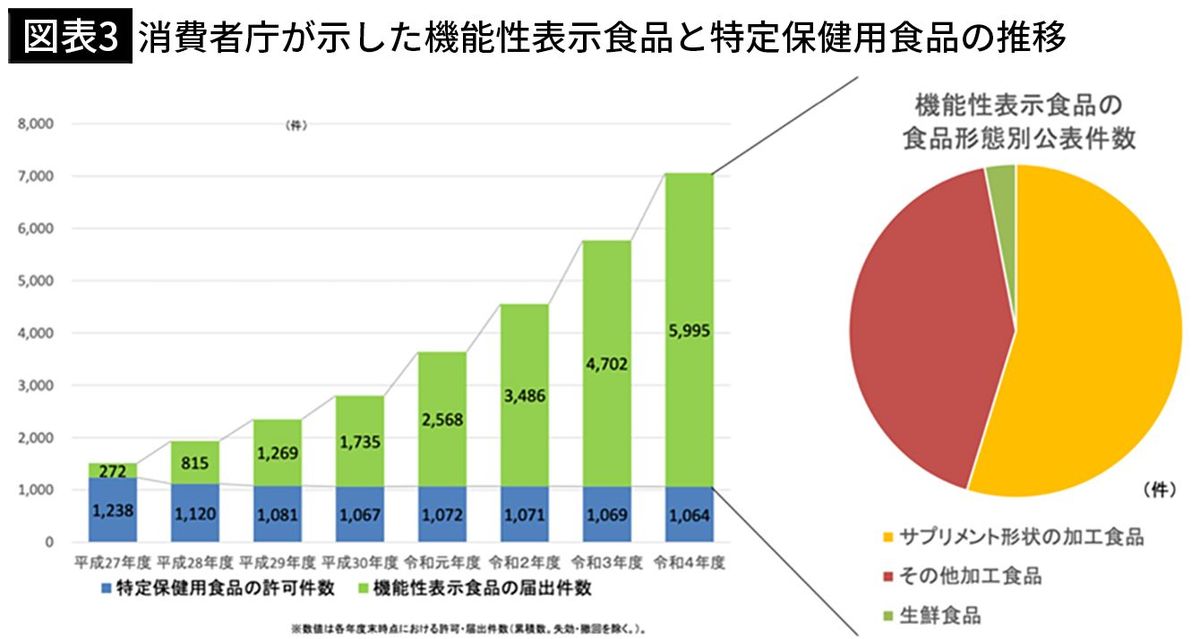

機能性表示食品制度は、特定保健用食品(トクホ)が中小企業にはチャンスが事実上閉ざされている、として、「世界で一番企業が活躍しやすい国の実現」をうたって始まった制度です。実際に、中小企業も多数参入し市場規模が6000億円を超えるまでに膨れ上がりました。抜本的に見直す意向は、国にはまったくないのです。

■規制強化を牽制する健康食品業界の言い分

消費者庁の第2回検討会に専門家として出席し意見を述べた畝山智香子・立命館大学客員研究員に、「国の対応」についての感想を聞いてみたところ、こんな言葉が返ってきました。

「機能性表示食品制度はいわゆる健康食品を置き換えるものだと宣伝されて始まって、結果はトクホを置き換えただけで、制度設計の意図からすれば失敗でしかないと思います。でも、消費者庁は、それは認められないのでしょう。機能性表示食品で健康被害を受けたくなかったら使わない以外の方法はない、というふうに理解するしかありません」

消費者庁の「機能性表示食品を巡る検討会」報告書には、健康食品業界の意向と思われる記述があります。転記しましょう。

要するに、厳しくしたら事業者が機能性表示食品から撤退し、機能性表示をせず情報開示もなく巧妙な広告宣伝や口コミなどで売る「その他健康食品」としての販売に切り替えるぞ、という業界の言い分がそのまま書かれています。

■消費者庁が守っているのは事業者?

消費者の選択肢を狭める、という論旨は、いくら考えても意味がよくわかりません。機能性表示食品は、制度を開始した2015年度から増え続け約6000件の製品が届出し、6000億円を超える市場規模に急成長しました。

製品に機能性が表示されているからこそ、消費者に訴求力があるのです。制度厳格化の結果、消費者が、機能性を表示されていないものをやすやすと買う状況に戻ると消費者庁や関係者が思っているのなら、消費者をバカにしています。

それに、制度厳格化で、巧みな広告宣伝に消費者がごまかされるようになる、と本気で思うのなら、そうした事態が起きないように消費者庁が消費者に情報提供し、景品表示法に基づく取り締まりを厳しくするのが筋です。

5人も亡くなっている事件なのに報告書に「厳格化しすぎると……」と記載するのは、あまりにも業界の顔色をうかがい過ぎているのではないか。これでは、消費者を守る消費者庁ではなく事業者庁ではないか? 私はちょっと背筋が寒くなりました。

■あなたは機能性表示食品を摂り続けるか

今回の問題は、海外にも情報が広がっています。

世界的に著名な『Lancet』という学術誌の2024年5月25日号にも、「The Beni-Koji scandal and Japan's unique health food system」という報告が掲載されましたので、世界の医療関係者に知れ渡った、と考えてよいでしょう。

日本の複数の医薬関係者による報告ですが、紅麹スキャンダルと記し、公的な諮問システムがない制度であり、紅麹サプリのエビデンスとなる論文が小林製薬の社員によって書かれ透明性に欠けていることなどを伝えています。さらに、次の一節が強烈な印象を与えています。

(健康食品の経済的な利益が安全性の検討よりも優先されるようなことは、あってはならない。)

もう1点、私が個人的に気になるのは、メディアの報道が一気に冷え込んだことです。今回の国の対応策も、小さくしか報道されていません。業界が相当にメディアに働きかけている、という話が聞こえてきます。消費者は、機能性表示食品の広告が、どれほどメディアを潤しているのかを考えるべきです。

厚生労働省による原因解明は続きます。紅麹サプリと機能性表示食品の問題はまだ、注目し続ける必要があります。さて、あなたは機能性表示食品を摂り続けますか?

※記事は、所属する組織の見解ではなく、ジャーナリスト個人としての取材、見解に基づきます。

<参考文献>

厚生労働省・紅麹を含む健康食品関係(令和6年3月〜)

消費者庁・機能性表示食品を巡る検討会

内閣官房・紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合

----------

科学ジャーナリスト

京都大学大学院農学研究科修士課程修了。毎日新聞社の記者を経て独立。食品の安全性や環境影響等を主な専門領域として、執筆や講演活動などを続けている。主な著書は『ゲノム編集食品が変える食の未来』(ウェッジ)、『メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学』(光文社新書、科学ジャーナリスト賞受賞)など。2021年7月より内閣府食品安全委員会委員(非常勤、リスクコミュニケーション担当)。記事は、所属する組織の見解ではなく、ジャーナリスト個人としての取材、見解に基づきます。

----------

(科学ジャーナリスト 松永 和紀)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

機能性表示食品制度 9月から健康被害情報の報告を義務化へ 消費者庁が方針示す 小林製薬の「紅麹」めぐる問題受け

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月27日 18時25分

-

機能性表示食品、健康被害情報を9月から報告義務化…消費者庁が方針

読売新聞 / 2024年6月27日 5時0分

-

社説:機能性表示食品 健康被害の歯止めこそ

京都新聞 / 2024年6月14日 16時0分

-

機能性表示食品検討会 報告書を公開 情報提供の法的義務化など提言

食品新聞 / 2024年6月5日 17時11分

-

小林製薬の紅麹騒動が収束せず、日本の機能性表示食品市場はどうなる―中国メディア

Record China / 2024年6月4日 7時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください