なぜ関ヶ原の戦いは徳川軍の完勝で終わったのか…家康が完コピした戦国最強武将の戦い方【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年6月11日 17時15分

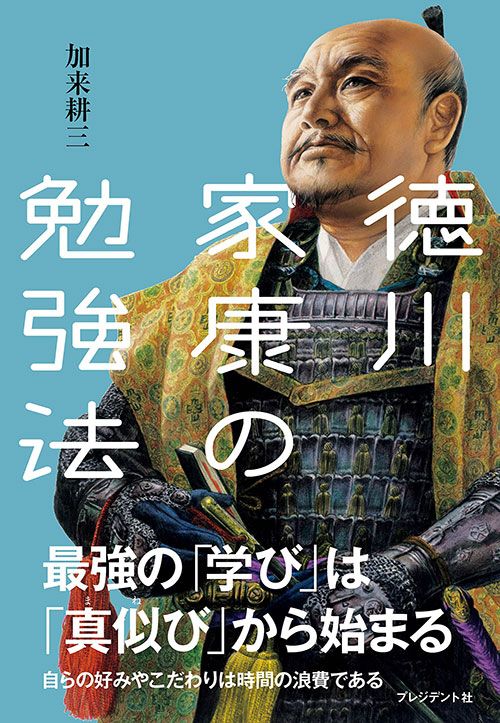

※本稿は、加来耕三『徳川家康の勉強法』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■石田三成10万の兵に対し家康が考えたこと

1600(慶長5)年7月24日、家康が下野小山に到着すると、上方の徳川氏の拠点、伏見城の守将・鳥居元忠から、急報が届きます。三成勢4万近い大軍から攻撃を受けていること、三成が10万近い兵力を結集しつつある、との報告でした。

恐れるに足りない、と思っていた三成方が、どうして10万もの兵力に膨れ上がったのか。

「どうする――」

いつものことながら、すぐさま徳川家の諸将だけが招集され、軍議が始まりました。

「ここが勝負どころ、激してはならぬ」

カッとしやすい自身にそう言い聞かせながら、家康は、家臣たちの意見を聞いています。

まず、本多正信が口火を切りました。

「この陣中にある大名の大半が、豊臣家の家来です。彼らのほとんどの者が、妻子を大坂に残しており、しかも、いまやその妻子は三成の手のうちにある――」

したがって、いつ寝返ってもおかしくはない、というわけです。

「まず、会津征伐軍をこの地で解散し、諸侯を各々の領地へ返し、しかるのちに去就を明らかにさせればいい。上方勢は、当家が一手に迎え撃つ覚悟で臨むことが肝要です」

が、これを聞いた家康は、内心、「何をいまさら――」と思っていました。この機を逃しては、生涯、天下に覇を唱えることはできない、と彼は考えていたからです。

すると井伊直政が立ちあがり、異を唱えました。

「ものごとには勢いというものがあります。いま、この勢いに乗って怒濤(どとう)のごとく西上すれば、われらは決して敗れるものではありません。殿、今こそ決断なされる時ですぞ」

家康は、無言でうなずきました。徳川家の方針はこれで決まったのです。

次は、明日に予定している豊臣恩顧の大名たちとの軍議をどうまとめるか、です。

■家康がターゲットにしたある武将

家康は、明日の軍議で、開口一番、諸将の去就を問う心づもりでいました。

「私はこれから三成勢と戦うが、おのおの方は、それぞれの事情があるだろう。家康につくか、三成につくかは、おのおの方次第だ。三成方につきたいと思う方は、直ちに国許へ帰って戦支度をするがよい。邪魔だてはいたさぬ」

と。このとき、場の空気は、家康の発言に対して、次に誰がどのような発言をするか、で決まってしまいます。

もし、最初の発言者が、

「では……、申し訳ありませんが、わたしは国許に帰らせていただきます」

などと言おうものなら、諸将はたちまち不戦論に傾き、その瞬間に会津征伐軍、すなわち東軍は瓦解(がかい)するでしょう。

しかし、家康のしぶとさは、「ものごとには本音と建て前がある」とばかりに、感情を利用して誘うポイントを、福島正則に絞ることで、活路を見出そうとした点にありました。

正則は少年時代から、秀吉の許で育てられ、父のような存在である秀吉の賛辞を得たい一心で、懸命に働き、賤ヶ岳の戦いでは“七本槍”の筆頭にあげられるまでになった人物です。

三成によって秀吉に讒言されたとの恨みを持ち、その私怨を、まんまと家康に利用されてしまったというわけです。

■秀吉恩顧の武将たちの事情

実際に正則を口説いたのは、家康派の黒田長政でした。

竹中重治(通称・半兵衛と並ぶ、豊臣政権創設期の軍師・黒田孝高(よしたか)(通称・官兵衛)の嫡男である長政は、正則と同じ武断派ですが、父の官兵衛同様、知略にも優れていました。

根回し役を引き受けた長政は、

「三成の挙兵は、豊臣家の名を借りた自分の天下取りだ。騙されてはいけない」

と、正則の「三成憎し」の気持ちを刺激し、三成との対決への決意を迫ります。

「明日の評定で、そなたが諸侯に先駆けて、内府殿にお味方申し上げる、と大声で切り出せば、迷う方々の決意も固まるだろう」

正則に、どの程度の時代認識と理解があったかは疑わしいのですが、もしこの戦いで、文治派の三成が勝利すれば、武断派の自分の、将来の目がなくなることは理解していたようです。

長政は、この正則説得の成功によって、後日、いちはやく筑前50万2400余石を家康から与えられています。

■小山評定で起きたこと

翌25日、いよいよ上杉征伐軍の大名たち全員が参加しての評定が開かれました。

遠征軍の各陣営には、それぞれのルートで三成挙兵の情報が、すでにもたらされていました。彼らは、西軍は豊臣家そのものであり、三成と戦うことが秀頼に刃を向けることになるのではないか、と大きな不安を抱えていました。

しかし、評定の冒頭で正則が、

「私は家康殿にお味方いたします。このたびの三成の挙兵は、豊臣家の名を借りた三成の天下取りの企みに他ならないから──」

と、大声で切り出しました。

効果は絶大でした。彼は秀吉の子飼い中の子飼いの大名だったからです。その正則が三成と戦うと言っているのですから、もはや諸大名は何も恐れる必要はありません。

万一、正則が発言をためらうようであれば、家康はそれまでに懐柔してあった諸侯に順次、発言させ、場の雰囲気を徳川家擁護、三成に対する徹底抗戦に、向ける手はずも整えていたに違いありません。

つづいて、数人の諸侯が異口同音に発言します。

会津征伐軍が、三成らを中心とした西軍と対峙(たいじ)する東軍へと変わったのです。

■場を盛り上げた予想外の武将

このとき、突如立ち上がって、予想外の発言をした大名がいました。

遠江掛川6万9000石の城主・山内一豊です。

一豊は、賢妻のおかげで、のちに土佐20万石を手に入れたと、やっかまれることになりますが、真の功績はこの小山評定における、一豊自身の次の発言によりました。

「東海道を馳せのぼるには、城と兵糧が必要でありましょう。そこで私は、居城の掛川城を内府殿に明け渡し、進上申し上げる」

これを聞いた諸侯は、みな一様にこの発言の重要さに、ひと呼吸遅れて気づき、東海道筋に城を持つ大名たちは、「私の城も進上申し上げる」「私の城も――」と、次々に名乗りを上げました。

家康は一豊のひと言によって、労せずして海道筋の主要な城を、傘下に収めることができたのです。

これらの城は、もとはといえば秀吉が、関東へ移した家康が大坂に攻め寄せてくる事態への備えとして、配置したものでした。

あの世の秀吉がこの様子を見ていたら、開いた口がふさがらなかったことでしょう。

■勝ち馬に乗るなら積極的に

また、「わが城に兵糧をつけて家康に進上する」というアイデアを最初に思いついたのは、実は発言者の一豊ではなく、このとき掛川城の隣の浜松城主をつとめていた堀尾忠氏でした。

この日、評定へ出かける道すがら、忠氏が「自分は、わが城に兵糧をつけて内府殿に進上し、人質を吉田の城に入れ、自分は合戦に先陣しようと思う」と言うと、それを感心しながら聞いていた一豊が、それをそのまま先に、評定の場で提案したというわけです。

いかなる急場、土壇場にあろうとも、図太く何かをつかんで、あるいは禍(わざわい)を転じて福となす人物がいるものです。

同じ勝ち馬に乗ろうとするにしても、積極的か否かで、成果は大きく違ってくるという事実を、山内一豊は、われわれに教えてくれているともいえるでしょう。

■有効だった「手紙作戦」

二男・結城秀康を上杉氏の押さえとして宇都宮に残し、家康は8月5日に江戸に帰着しました。

八方の形勢を見極め、できる策を施し、西上の機会をうかがうためです。

実際、小山を撤収して以来、家康は連日のように天下60余州の大名たちに、精力的に書状を送り続けています。

東軍参加の兵を募るとともに、すでに西軍に味方している者の翻意を促すためです。

外様の諸将宛てに出した書状は、現存するものだけで約160通、宛先は計82名といわれています。

家康だけでなく、家臣の本多正信や井伊直政、本多忠勝ら、そして家康派大名の黒田長政、藤堂高虎、細川忠興らも、これに数倍する量の書状を送っていました。

家康の懐柔による多数派工作は、三成の知らない間に大坂城の奥深くからも、それなりの成果を見せ始めていました。

公卿の広橋兼勝、観修寺(かじゅうじ)光豊が、後陽成天皇の命を受け、秀頼を大坂城から出陣させないよう奔走していました。秀頼がひとたび親征の軍を発すれば、家康といえども勝ち目はなかったに違いありません。

■勝敗のカギを握っていた2名

また、勝敗の鍵を握っていたといえる毛利一門の二人の武将、小早川秀秋、吉川広家への調略も成功の兆しが見えてきていました。

広家は、毛利元就の次男・吉川元春の三男で、輝元とは従兄弟にあたる毛利一門の重鎮であり、毛利家を取りまとめる軍事の中心的人物でした。

この戦の前年の1599年、広家は、天下衆目の中、五奉行の一・浅野長政と大喧嘩を演じたことで、一時は毛利家は取り潰しかとの風聞も流れるなか、家康と黒田官兵衛─長政父子のとりなしで助けられたことから、毛利家の戦闘参加を阻止する役割を果たそうとしていました。

一方の秀秋は北政所の兄・木下家定の五男に生まれ、3歳で秀吉の養子(猶子とも)、次いで小早川隆景(たかかげ)(毛利元就の三男)の養子となった武将で、慶長の役において、朝鮮半島で軽率なふるまいがあったのを秀吉に咎(とが)められ、越前北ノ荘へと領地を左遷され、悶々とした日々を送っていた時期がありました。

秀吉の死後、それを家康によって、もとに戻してもらった恩義があります。

秀秋は毛利一門として西軍に属していましたが、秀秋率いる1万5000余の兵力の大きさから、家康の工作は小早川家の老臣・稲葉正成(のちに江戸幕府の3代将軍・徳川家光の乳母となる春日局の夫)を通じて、執拗(しつよう)に繰り返されていました。

■関ヶ原で使ったある武将の戦法

家康が3万2000の兵と共に、やおら腰を上げて江戸を発したのは、東軍先鋒隊によって、信長の嫡孫・織田秀信の岐阜城が落ちたのを確認した、9月1日のことでした。別に、秀忠を大将とする3万8000の徳川正規軍は、中山道経由で、上方へむかっています。

出陣前、上杉勢が、あるいは西軍寄りの“常陸の旗頭”(54万5800石)の佐竹義宣が、江戸へ乱入するかもしれない。

そうした懸念を、家康は抱きつづけていましたが、何事にも「機」というものがあります。なまじ時を過ごせば、先鋒として出撃中の東軍内の和が乱れ、せっかくの勢いが減少してしまうかもしれません。

東軍先鋒隊は岐阜城を落とした後、美濃赤坂(現・岐阜県大垣市)付近に駐屯しています。家康は、先鋒隊の主要メンバー=福島、黒田、加藤、細川、池田ら諸将の、徳川家への忠誠心を確認しつつ西上すると、9月14日に合流しました。

直ちに軍議を開き、その場で家康はこう言いました。

「大垣城を攻めるもよいが、一隊をとどめて防備に充て、本軍はまずは佐和山を攻め、さらに伏見、大坂に進撃する」

城を力攻めするには、10倍の兵力が必要とされています。また、大垣城攻めに時間を要して長期戦となれば、大坂城にいる毛利輝元が後詰に駆けつけ、背後を衝かれる恐れがありました。その際に秀頼までが奉じられて現れたとしたら、東軍の諸将の動揺ははかりしれません。

家康はこの時、浜松城からまんまと三方ヶ原に誘い出されて大敗した、信玄の戦法=己れの苦い経験を、そのまま真似たのでした。家康の学習成果といっていいでしょう。

■戦う前に決着はほぼついていた

家康は間諜(かんちょう)を用いて、東軍が大垣城を素通りして佐和山方面へ向かった、とのウワサを西軍に流しました。

それが功を奏して、大垣城にあった西軍の主力は、城を出て関ヶ原へと移動を始めます(9月14日の夜)。

実はこの日、島津義弘が、家康本陣への夜襲を進言していました。

ところが三成は、

「あくまで正々堂々、白昼のもとで家康を倒す」

三成はこう言って、義弘の提案を退けていたのです。

家康が西軍の移動を知ったのは、15日午前2時頃のことでした。

同じ頃、小早川秀秋の裏切りと、吉川広家へ工作して毛利軍の戦闘不参加の密約をとりつけた、との報告が、もたらされたようです。家康たち東軍も関ヶ原へ移動します。

午前8時頃、北・西・南へ「鶴翼の陣」の形を敷いた西軍に向かい合う形で、東軍は関ヶ原の東側に陣を敷きました。

盆地にたちこめた霧がわずかに散り始め、両軍の戦闘は、東軍の井伊直政・松平忠吉の軍勢による、西軍の宇喜多軍への発砲によって火ぶたが切られます。

そして、午後2時すぎには大勢が決着し、西軍はいつしか東軍の3分の1程度の兵力となって敗走しました。

(文責・プレジデント社書籍編集部)

----------

歴史家、作家

1958年、大阪市生まれ。奈良大学文学部史学科卒業。『日本史に学ぶ リーダーが嫌になった時に読む本』(クロスメディア・パブリッシング)、『歴史の失敗学 25人の英雄に学ぶ教訓』(日経BP)など、著書多数。

----------

(歴史家、作家 加来 耕三)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

晩年の豊臣秀吉の狂気がよくわかる…一度は跡継ぎと認めた甥の秀次とその家族に対する酷すぎる仕打ち

プレジデントオンライン / 2024年7月14日 10時15分

-

「豊臣秀頼は本当に秀吉の実子だったのか」女性に囲まれていた秀吉が50代になって急に子宝に恵まれる不思議【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月4日 7時15分

-

石田三成が最高の布陣を敷いた関ヶ原で負けた納得の理由…「自分は正しい」が強すぎて人心掌握に失敗

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 8時15分

-

「井伊の赤鬼」と恐れられた直政は実は名将ではなかった…関ヶ原の合戦後42歳で死んだ徳川四天王最年少の生涯【2023編集部セレクション】

プレジデントオンライン / 2024年7月2日 7時15分

-

人望ない「石田三成」それでも"親友に慕われた"訳 皮膚病を患う盟友の大谷吉継との温かな逸話

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 14時30分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください