精神科医「毒母問題の"ラスボス"は父親」…子どもを支配する母を生み出す"家庭に無関心な父"の共通点

プレジデントオンライン / 2024年6月8日 7時15分

■ゼロ年代以降にあまり見られなくなった母娘の葛藤

【菅野】私は専業主婦だった母から肉体的、精神的、ネグレクトなど、ありとあらゆる虐待を受けて育ちました。それで、いつも思い出すのが、私が小学生から高校生までを過ごした90年代という時代なんです。私自身、母の教育虐待やいじめでひきこもりになったり、最も苦しかったのが90年代です。

1990年代はいまのように気軽にSNSなどで自ら発信をしたり、情報を得たりすることは簡単ではない時代でした。それでもインターネットがゆっくりとながら、一般家庭に普及しはじめた。

私自身、ひきこもりにありがちな昼夜逆転の生活を送りながらも、ネット上の掲示板で見つけた家族以外のつながりが救いになったんです。だからこそ今一度、90年代を振り返ってみたい。

そんな90年代の「母娘」を取り巻く状況は、どのようなものだったのでしょうか。

【斎藤】80年代初頭に当時20歳の青年が教育虐待の末、両親をバットで殺害するという「金属バット殺人事件」が起きました。その少し前の70年代後半に起きた「開成高校生殺人事件」は、それとは逆に親が子どもを殺した事件でしたが、こちらにも教育問題が絡んでいたと記憶しています。

90年代にそうした教育が絡む特異な事件があったかといえば、目立ったものはありません。ただ、そうした教育を取り巻く殺伐たるムードはその後も一貫して存在していたと思います。

■90年代は母娘支配の最盛期

【斎藤】一つ言えるのは、今あげた事件は「母娘」ではありませんが、少なくとも「母娘」の葛藤は、ゼロ年代以降にはあまり見られなくなってきたということです。「友だち親子」や「一卵性母娘」という言葉が象徴するように、親は子どもを支配することなどほとんど考えず、子どもに嫌われたくないので「叱るのは学校の先生任せ」のようになっていきました。

【菅野】私自身、孤独、孤立問題について取材しているのですが、2000年代前半以降は母親に悩みを相談する若者も増えてきていると聞きます。「深刻な悩みは友だちに相談できないから、母親に相談する」というふうに変化しているようですね。

【斎藤】最近はアンケートなどで生徒に「尊敬する人は誰か」をたずねると、「両親」などと答える人がとても増えていると聞きます。われわれ世代では考えられません(笑)。これも、そうした傾向を裏付けているのではないでしょうか。

「支配」という観点からいうと、特にゼロ年代以降はいい変化があったといえます。おそらく菅野さんが経験した90年代は、母娘支配の真っ只中だったはずです。

【菅野】まさに真っ只中です。それを考えると、いちばん大変な時代だったんですね。母親の行き場のないマグマのようなエネルギーのようなものを日々感じていましたし、子どもながらそのパワーに押し潰されそうで、まさに「出口なし」でしたね。

■「家庭に無関心な父」と「子どもを支配する母」

【斎藤】朝日新聞で、母と娘の難しさに関する特集記事が出たのは90年代末でした。これは、90年代の総括という意味合いもあったのでしょう。70年代くらいまでは、母が娘を支配するのは当然とまで思われていました。そのため、問題が表面化することはほとんどありませんでした。

90年代以降は「アダルトチルドレン」のブームがあり、「毒親本」の先駆けのような本が出たり、親を批判してかまわない、親は批判されるべきといった空気が醸成されたりして、そこから一気に噴出してきた感はありました。

【菅野】虐待した親への手紙を公募して1冊にまとめた『日本一醜い親への手紙』や、さまざまな自殺の方法が書かれた『完全自殺マニュアル』(鶴見済著)といった本が出たのも90年代でした。

当時はどこか、世界の終わりに一発逆転でのぞむような雰囲気がありましたよね。まさに、こうしたカルチャーのど真ん中で多大な影響を受けたのは事実です。そして、それが私自身にとっても、この閉塞した時代の風穴になりました。

私は郊外のベッドタウンで育ち、母が専業主婦だったのですが、先ほど斎藤先生がおっしゃっていた90年代の母娘関係が生まれたのは、そういった背景もあったのでしょうか。

【斎藤】郊外の影響がどの程度あったかはわかりませんが、外から平穏に見える家庭の中にもいろいろな悩みがあって、それが神戸連続児童殺傷事件(1997年)の酒鬼薔薇聖斗のようなかたちで出てくるというストーリーがつむがれやすい状況はあったのでしょう。

ただし、基本的なフォーマットは、それ以前からあったような「家庭に無関心な父」と「子どもを支配する母」、「それに苦しむ子ども」という組み合わせでした。

■「友達になるか」「虐待するか」の二者択一

【菅野】それが、2000年代以降にどのように変容していったのでしょうか。

【斎藤】支配という発想が希薄になり、「友達になるか」と「虐待するか」の二者択一になってきたように思います。

【菅野】最近は、肉体的虐待だけではなく、親の過干渉が多いと聞きます。

【斎藤】「教育虐待」といわれるものも、その一つです。

【菅野】教育虐待も比較的最近使われるようになった言葉ですよね。

【斎藤】虐待件数は近年、ますます増えているといわれています。実数が増えているのか、認知件数が増えているのかは判然としませんが、統計上は増えています。

虐待の研究からわかってきたことは、虐待を起こすような親には、子どもを自分の“所有物”として扱うという特徴があるということです。自分の役に立つものであるうちはフレンドリーに接しますが、「使えない」とわかったとたんに粗末に扱ったり、虐待したりする。

両極端なんです。人間扱いから遠ざかっているといってもいいかもしれません。最近はそのような傾向が特に顕著ではないかと感じています。

■毒母問題の“ラスボス”は父親

【菅野】先ほど「家庭に無関心な父」に触れていらっしゃいましたが、父についてはいかがでしょうか。

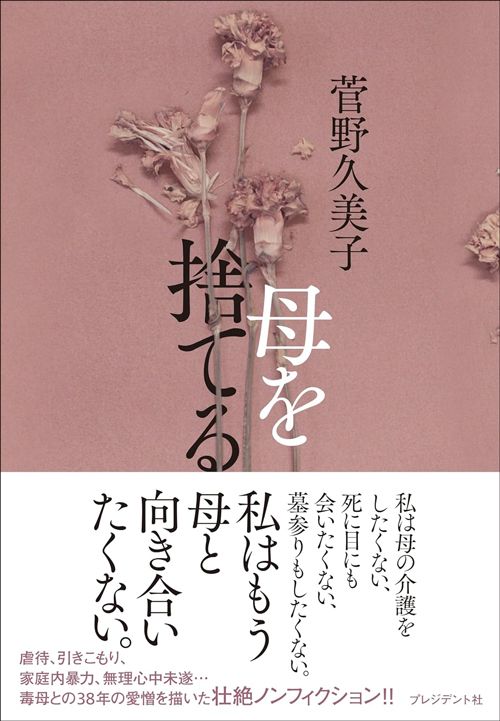

今回刊行した『母を捨てる』の中では「不在の父」についてもかなりページを割いているんです。

私の父は教員だったのですが、生粋の村上春樹ファンでした。父は彼を神のように崇めたてていて、私が父の部屋から春樹の本をこっそりと借りると、翌日には本棚に父が買い直した同じ本が補充されていたほどです。

マラソンやジャズ、レコードも大好きでとにかく自室に閉じこもっている。仕事以外は、自らの趣味というインナーワールドに耽溺していました。

反面、家庭の問題には没交渉で、いっさい目を向けようとはしませんでした。私が物心ついたときから、母との夫婦関係も冷え切っていました。だけど、教員で聖職者という世間体があるから、家庭生活は何とか維持しなければならない。

ただ、こういった父像って、ある意味、日本社会ではありふれています。その行き場のない夫婦の不全感が根底にあって牙を剝くことがあると思うんですよね。

だからこそ本書では、ぼやけがちな不在の父の実像をもっと鮮明に、そして明らかにしたいと思ったんです。「母と対になる父とは何なのか」を徹底的にあぶり出したい、と。

この点に関しては、斎藤先生にはどのように映りましたか。

【斎藤】私は常々言っているのですが、毒母問題の“ラスボス”(最後の敵)は父親なんです。これは、臨床心理士の信田さよ子さんも言っていることです。

日本の家族は韓国と同じく「母子関係」が主軸です。母親と子どもの関係が家庭の柱で、建前上は父親を奉っていますが、実際は家庭のコミュニケーションサークルから排除されているわけです。「お父さんには大事な話はできないけれど、とりあえず尊敬するふりをしておく」といったかたちです。

【菅野】なるほど。おっしゃる通りだと思います。母と私は、父を鼻つまみ者にしてバカにする一方で、異様な母娘同盟を築いていました。

■仮面の「家族ごっこ」

【菅野】『母を捨てる』でも書いたのですが、私自身、母が入信したとある新興宗教の宗教二世だったのです。父には、その宗教に入信していることは、絶対に内緒でした。父は、宗教を嫌悪してましたから。

私たち親子はせっせと休日に施設に出かけて、お祈りをしたりするのですが、父は当然ながら、その輪の中にいないわけです。私はむしろ父を排した母との秘密の時間が大好きでした。

夕飯は父と一緒に食べるのですが、それは仮面の「家族ごっこ」の時間に過ぎなかったからです。

これは、まさにコミュニケーションサークルからの排除の象徴的なエピソードだったな、と。

【斎藤】つまり、父親は家庭において、いなくてもいい存在なんです。だからこそ、日本では世界でも例を見ない「単身赴任」という制度が普及しているわけです。

一方、韓国では子どもの世話をするために、母親が子の留学先に同行する「母子留学」が盛んです。英語が出世の生命線を握っているので英語ができなければ駄目だということで、中流以上の家庭は父親を国に残して母親と子どもがセットでアメリカやカナダに留学をする。

そういう父親のことを「雁パパ」と呼ぶそうです。雁は渡り鳥で、父親が海外と国内を飛び回る生活をすることから名付けられたとか。

【菅野】独特ですね。

【斎藤】国に残ってせっせと稼いだお金を留学先に持っていかれてしまうわけですから、孤独の中で自分の存在価値がわからなくなって精神的に病んでしまう父親が少なくないというのもわかります。

■夫が「釣った魚に餌をあげない」ワケ

【菅野】なぜ「家庭に無関心な父」が生み出されてしまうのでしょうか。

【斎藤】日本や韓国のように父親を疎外する構造がつくり出されるのは、父親が「夫婦関係のメンテナンスを怠っている」ということが非常に大きいと思います。

家父長制のもとでは、女性というのは男性の“所有物”なんです。ですから、「釣った魚には餌をあげない」でいいわけです。結婚するまでは大事にするが、結婚後は“放牧”してほったらかしにするのが普通で、夫婦の関係性にメンテナンスが必要だという発想がない。

まめにメンテナンスをしないと夫婦関係がすぐに崩れるという自覚がなく、いったん所有したら後はずっとそのままの関係でいられると勘違いしているんです。

【菅野】私の父も、そうだったと思います。父は仕事に、趣味に、忙しい。忙しい“フリ”をして家庭から逃避していた面もあるでしょうが。だけど、そんな逃げ場がある父と違って、母は行き場がないわけです。

娘の私は、そんな母のいら立ちが痛いほどにわかるから、必然的に母子の結束が固くなる。父に絶望し、果てや人生に絶望した母のために、身代わりになって、母の生きられなかった人生を私が生きなければと思っていました。

【斎藤】妻は放っておかれてしまうと、特に専業主婦の場合は自分の存在価値を見失ってしまいがちです。では、何に存在価値を見出せばいいのかといったら、もう「子ども」しかない。

【菅野】子育てにエネルギーを注ぐということですね。

■母親がやりがいのすべてを子どもに注ぎ込む原因

【斎藤】放置された妻がエネルギーを子どもに向けるという構図が生み出される原因は、夫にあるわけです。

それでも、多くの夫は稼いで妻子を支えているという思いから、家族のケアは妻がするのが当たり前だと思って妻との関係のメンテナンスをすることがありません。その結果、妻のエネルギーが子どもに向かいすぎて、子どもを苦しめてしまうというような悪循環が生じてしまう。

【菅野】そのような家庭には、普遍的な生きづらさのようなものがあるということですね。

【斎藤】母親がやりがいのすべてを子どもに注ぎ込むことで、子どもがひきこもってしまうこともあるでしょうし、虐待を受けた子どもが耐えきれず家から出てしまうとこともあるでしょう。帰結はさまざまです。

ひきこもりの子どもがいる家庭には、けっこう類似点があるんです。母親は過保護・過干渉、父親は問題から逃避する。たとえば、父親自身が自室に閉じこもってしまう、というのもその一つです。

【菅野】まさに私の父ですね。風呂と、トイレと、食事以外は、かなりの時間、自室にとじこもってましたから。あまりに斎藤先生のお話が父にしっくりくるので、驚いてしまいます。

■男性が「子ども部屋おじさん」になる理由

【菅野】自室に閉じこもるという意味では、自宅の子ども部屋で暮らし続ける独身中年男性はネットスラングで「子ども部屋おじさん」と呼ばれます。

父は実家暮らしではなく、経済的には一家を支える存在として、郊外のマイホームをローンで買ったわけですが、当時の父を振り返ると、なんだか「子ども部屋おじさん」のような言葉がしっくりくるんです。

これはどう捉えたらいいのでしょうか。

【斎藤】「子ども部屋おじさん」はひきこもりやニートへの悪口としても言われますが、もちろん同じような状態の女性もいると思いますし、私が見てきた人の中にもそのような人はたくさんいます。

ただ、「子ども部屋」という言葉のニュアンスを考えると、村上春樹の本をため込んだ菅野さんの父親のように「自分の周りを趣味で固めてその中に逃避する」ようなケースが考えられます。

男性はものを所有することで自我を支えようとする傾向がかなり強くあります。一方、女性は洋服などをやたらと買い込んだりしますが、買ったらそれで満足してしまって袖も通さないこともある。男性のように「趣味を愛でる」という感じにはなりにくいと思います。

男性は物が欲しくて買い物をしますが、女性は買った瞬間の快楽を味わいたくて買い物をする。だから女性の物への欲望は、買った後は続かないんです。これは、男女の大きな違いだと思います。

【菅野】わかります。ファッションなどもそうですが、女性はそこが最大瞬間風速なんですよね。

■女性は「関係性」を求め、男性は「所有」を求める

【斎藤】所有欲は男性の原理なんです。つまり、男性は「持ちたい欲望」が強い。一方、女性は「関係したい欲望」が強いんです。

【菅野】関係したい欲望というのは、毒母問題を紐解く一つのポイントのような気がします。

【斎藤】女性は「関係性」を求め、男性は「所有」を求める。腐女子だってそうです。BL(ボーイズラブ)は、いってみれば「関係萌え」なんですよね。女性はその関係性を操作したりすることに快楽を感じている。

一方、男性は「キャラ萌え」で、キャラを所有したいという欲望があります。母娘の問題を突き詰めていくと、そうした男女の欲望の違いのようなものにいきあたるように思います。

----------

筑波大学教授

1961年、岩手県生まれ。筑波大学医学研究科博士課程修了。爽風会佐々木病院等を経て、筑波大学医学医療系社会精神保健学教授。専門は思春期・青年期の精神病理学、「ひきこもり」の治療・支援ならびに啓蒙活動。著書に『社会的ひきこもり』、『中高年ひきこもり』、『世界が土曜の夜の夢なら』(角川財団学芸賞)、『オープンダイアローグとは何か』、『「社会的うつ病」の治し方』、『心を病んだらいけないの?』(與那覇潤との共著・小林秀雄賞)など多数。

----------

----------

ノンフィクション作家

1982年、宮崎県生まれ。大阪芸術大学芸術学部映像学科卒。出版社で編集者を経てフリーライターに。著書に、『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)、『孤独死大国 予備軍1000万人時代のリアル』(双葉社)、『大島てるが案内人 事故物件めぐりをしてきました』(彩図社)、『家族遺棄社会 孤立、無縁、放置の果てに。』(角川新書)などがある。また、東洋経済オンラインや現代ビジネスなどのweb媒体で、生きづらさや男女の性に関する記事を多数執筆している。

----------

(筑波大学教授 斎藤 環、ノンフィクション作家 菅野 久美子 構成=岩佐陸生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

月22万円の年金では足りず老後破綻の危機…お金でしか問題を解決できない両親の自業自得な末路

Finasee / 2024年7月12日 13時0分

-

親が死に、還暦のひきこもりがゴミ屋敷で孤独死…8050問題の次に訪れる「在宅ホームレス」問題

プレジデントオンライン / 2024年7月6日 7時15分

-

血筋から「最初の愛情」を得られなかった47歳女性、今も「愛する」の意味がわからない

オールアバウト / 2024年7月4日 22時5分

-

「パパのお嫁さんになりたい」炎上に世間は?「ぞっとした、初潮時の父の態度が浮かんで…」

オールアバウト / 2024年7月2日 22時5分

-

【年金月38万円・60代夫婦】余裕の老後生活へシフトのはずが一転。郷里の兄嫁、クルマに90代の母を乗せ、遠路はるばるやってきて…人生最大の番狂わせに「いまは無の境地」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 11時15分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください