「半年に1回しか売れない本」が山積みになっている…日本の書店がアマゾンに侵食された根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月24日 16時15分

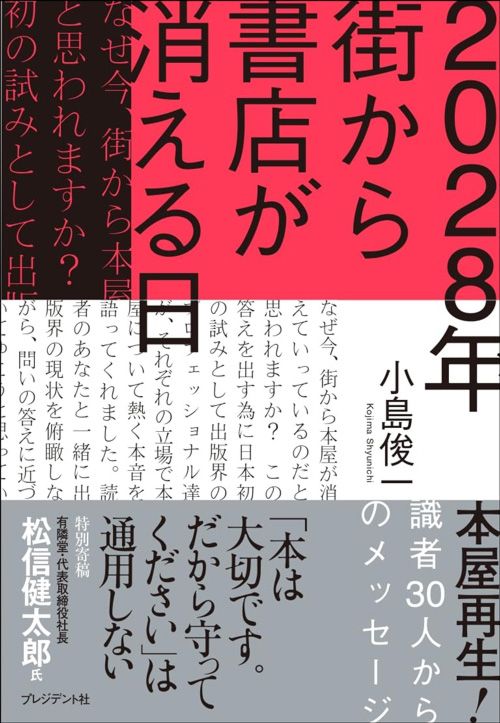

※本稿は、小島俊一『2028年 街から書店が消える日 本屋再生!識者30人からのメッセージ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

■全国の4分の1の自治体には書店がない

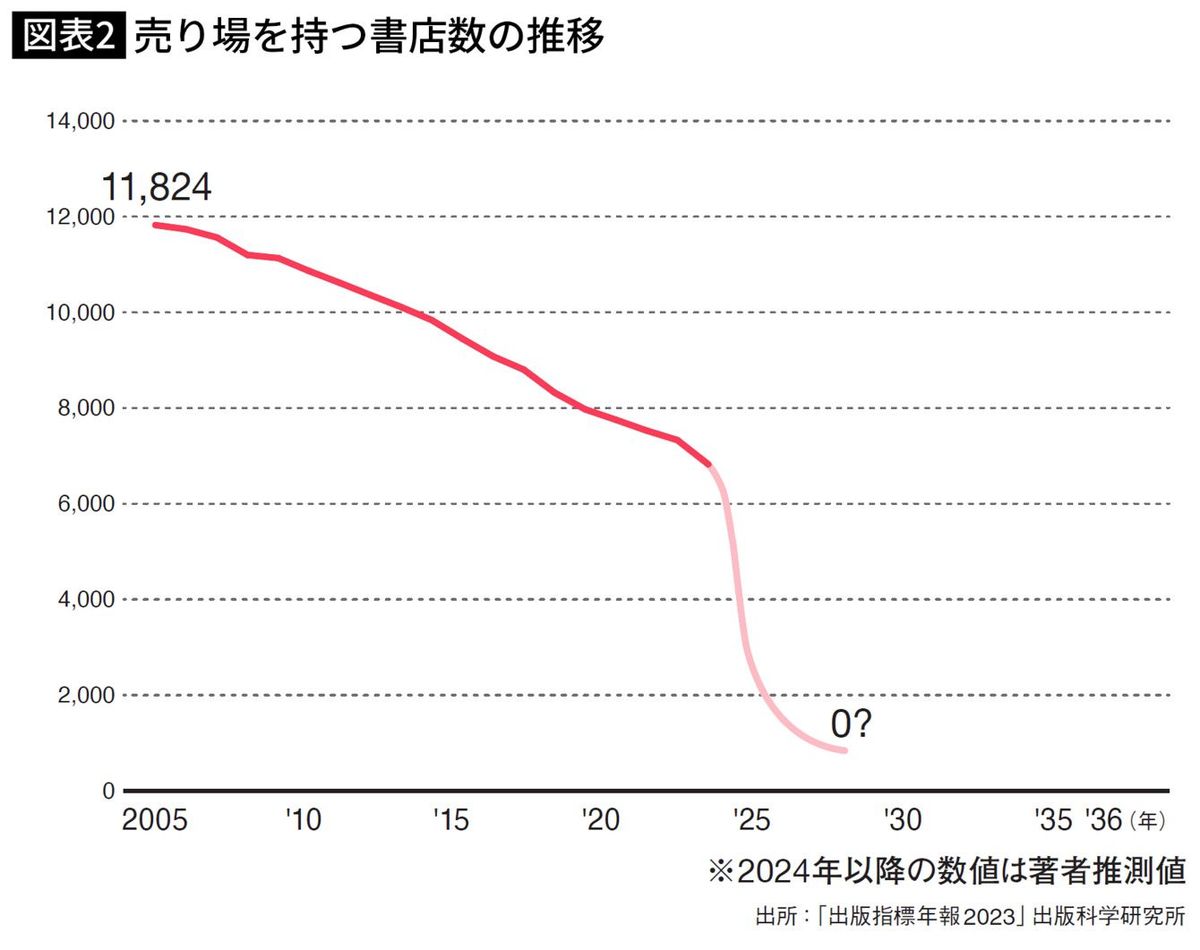

書店が消えてゆく現状を嘆く声を聞きます。全国の書店数はピーク時の半分になり、2022年9月時点で全国の1741地方自治体の中で26%にあたる456市町村は書店がありません。

この原因を訳知り顔で解説する記事を散見しますが、どれも「群盲象を評す」の感があります。「出版社に原因がある」「本屋に責任がある」「取次が悪い」「読者の活字離れ」、それぞれ少しずつ当たっていても一面的です。本屋が消えつつある理由は、そんなに単純なものではないのでしょう。

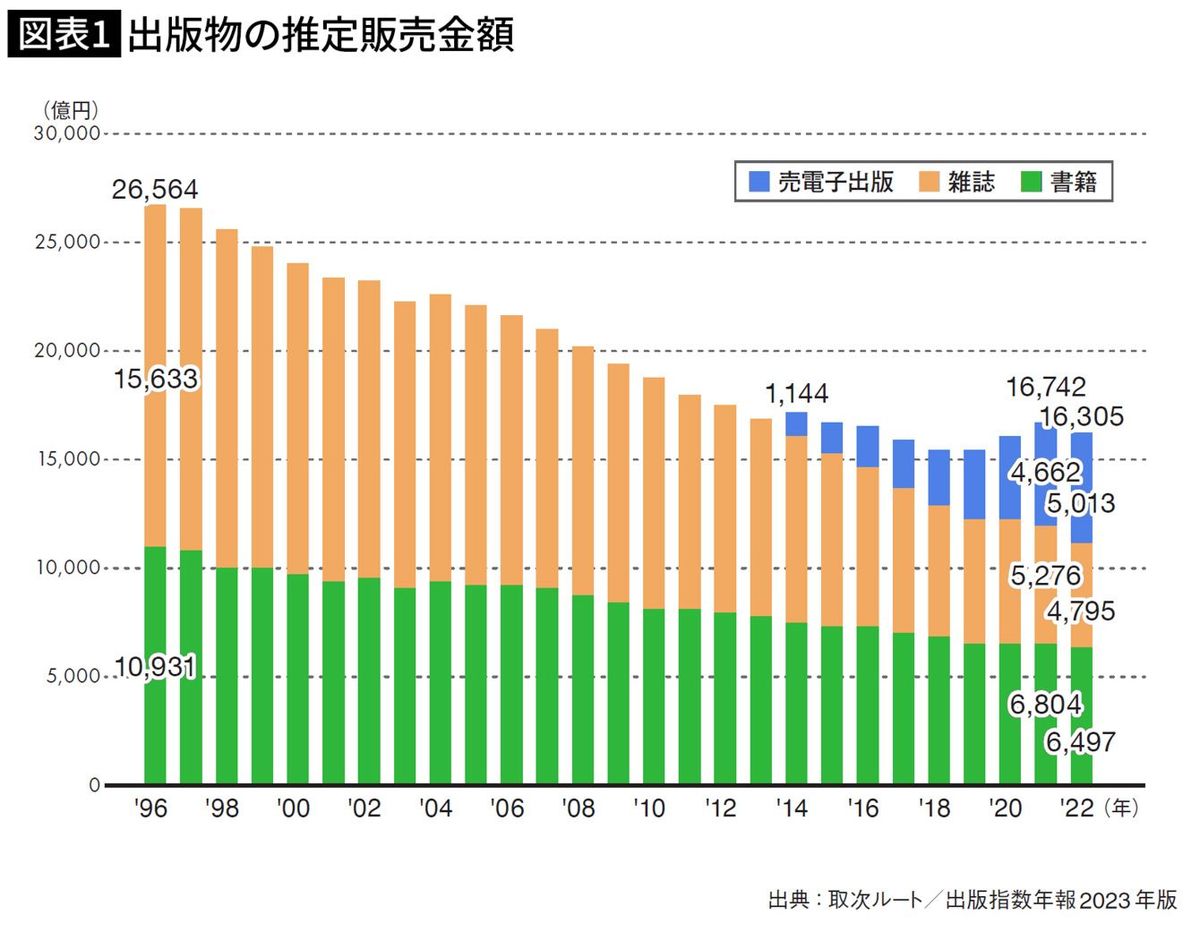

現状を詳しく見てゆきましょう。紙の出版物の売り上げは1996年の2兆6564億円をピークに下がり続け、2022年はその半分の1兆1292億円になっていて、書店の数もピーク時の2万5000店から2022年には半分以下の1万1000店(売り場を構える図書カードリーダー設置店は7530店)までにも減ってしまっています。

結論から言うと、出版界の現状に大きなメスが入るような改革が無ければ、学校教科書の電子端末化も本格化する2028年には、間違いなく日本の書店は街から消えて無くなるでしょう。それは、なぜなのか?

■最先端にいた出版界がここまで落ちぶれた理由

書店不振の原因は書店の利幅の薄さと出版物流の硬直性と教育(研修)不在の3点にあります。

昔、出版界は時代の最先端にいました。それは、時代を映すコンテンツとしての書籍や雑誌を作った出版社。独特の流通を作り上げて安定した格安の物流網を全国津々浦々まで完成させた取次。地域の読者のために自らの想いを込めて本を売っていた地方の書店は、その地方の名士とも呼ばれていました。業界全体に元気があって、誰もが出版文化を支える誇りを持って仕事をしていました。

それが、どうしてこんな事態になってしまったのか?

それは、価格競争のない再販売価格維持制度(再販制度)と商品を自由に返品できる委託制度に甘えた業界が、時代の変化に対応した変革を行ってこなかったからです。再販売価格維持制度が書店の経営を壊滅させ、返品自由の委託制度は取次の経営を疲弊させ、出版社自身の首を絞めるようになっています。

筆者註:書店は出版社が決めた価格を自由に変えることができません。これを再販売価格維持制度(略称:再販制度)と言います。書店は取次(本の問屋)から仕入れたものが売れ残っても仕入れた価格で取次に自由に返品できます。これを委託制度と言います。

■業界トップの紀伊國屋書店でさえ厳しい

書店消滅の1番目の原因である利幅の薄さについて説明します。営業総利益率(粗利益率)は平均で23%程度です。再販制度があるので価格競争に陥らなくても良かった書店ですが、逆に値上げもできません。仕入れ価格の引き下げは、仕入先の取次(トーハンや日販)に行う他ないのですが、トーハンも日販も取次事業は赤字なので、交渉は事実上不可能です。

一方、人件費や光熱費、家賃などの販管費は上がる一方です。現状では、書店の粗利益の範囲内に販管費が収まらなくなっているのが、今の日本の書店の実情です。

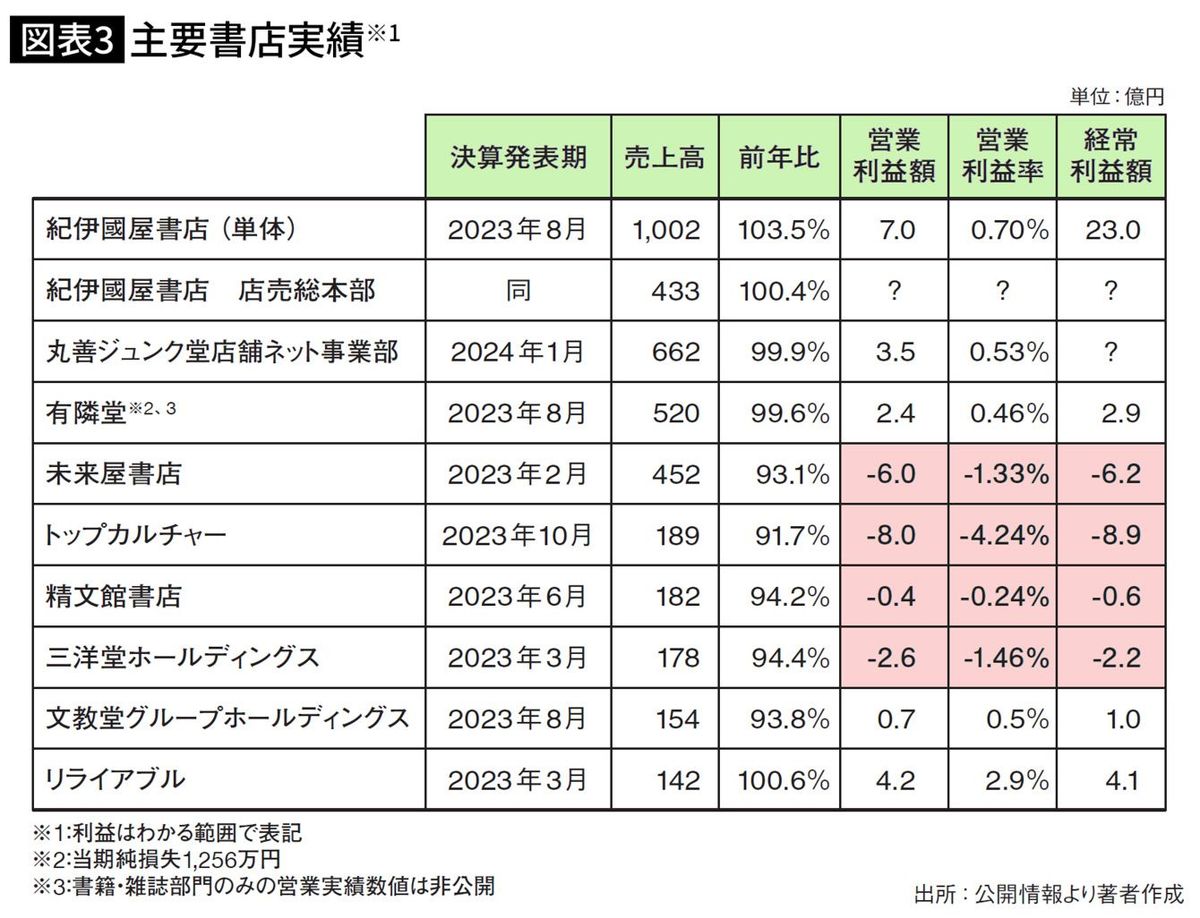

今の書店の利益の状況を見てゆきましょう。主要な書店チェーンの経営状況は図表3参照の通りです。

どこの書店チェーンも売上高に対しての営業利益率が、ほんの少しのプラスかマイナスになっています。紀伊國屋書店は2023年8月末決算で過去最高の売り上げと利益を出していますが、本だけでの国内の店舗販売部門は十分な利益は確保できていないと推定されています(注記:紀伊國屋書店は国内店売部門だけの収支を明らかにしていないので、著者の推定です)。

■半年に1回しか売れない本がずっと置かれている

丸善ジュンク堂書店は2024年1月末決算で会社全体では微増収増益で利益を出していますが、店舗・ネット販売事業では売上高に対する営業利益率は、わずか0.53%しかありません。紀伊國屋書店も丸善ジュンク堂もそれを図書館販売や外商でのセールスで補っています。

紀伊國屋書店は海外での収益も大きいと思われます。有隣堂は、2023年8月末決算で減収損失でした。本の売り上げは全体の4割程度になっていて、6割は文具や雑貨のほかに什器内装などの分野でカバーしようとしています。

次にキャッシュフローを確保する為に小売店にとって重要な商品回転率をみてゆきましょう。一般的に取次から書店への商品請求サイトは45日です。今まで、地方書店の経営を成立させてきたのは、1カ月以内にキャッシュを生み出す雑誌とコミックが堅調だったからです。街の書店では、売り上げ構成の半分が雑誌とコミックです。

書店の商品回転率は、どれくらいと思われますか? 以前は3回転ほどでしたが、今は2回転に迫りつつあります。この商品回転率は月間ではありませんよ。年間の商品回転率です。ざっくり言うと書店には半年に1回しか売れない本が並んでいることになります。

■取り寄せに1週間以上もかかる物流の構造問題

委託制度があるから売れない商品は、仕入先である取次に仕入原価で返品できますが、こんな商品回転率では小売店として利益が確保できるはずもありません。

小売店の儲けを示す端的な指標である交差比率(粗利益率と商品回転率の積)は、最低でも100は確保しなければなりませんが、現状では70以下になっていて、書店の交差比率は全小売業の中で最低の部類です。書店は本という商材だけで商売を成り立たせるには構造的に無理があるようになってしまっています。

次は、書店消滅の2番目の原因である出版物流の硬直性についてお話します。詳しくは前回記事でもお伝えしていますが、読者諸氏の書店への不満の最大のものは「注文した本の入荷が驚くほど遅い」でしょうか?

それには、理由があります。出版流通は定時配送の雑誌物流がベースに構築されています。この物流網は安価で大量に輸送するには最適なシステムですが、柔軟性や迅速性には欠けていてネット書店が本の注文を翌日には自宅に届けるのに比べ、早くても数日後、遅ければ数週間後に書店に届く事態が改善されていません。これでは、読者がどちらの流通チャンネルを選ぶかは明白でしょう。

■書店経営者の多くは決算書を読めない

こんな状況であれば、出版界にはイノベーションが何よりも求められますが、残念ながらその見通しは暗いです。何故なのか? それが、書店消滅の3番目の原因である出版界の研修不在の惨状です。

出版界の研修は、新入社員研修とOJTを除けば存在していません。KADOKAWAと集英社を除けば、大手出版社の中でも人材教育を体系的に行っている事例を私は寡聞にして知りません。大手書店も同様です。先輩が「俺の背中を見て学べ」の昭和が色濃く残っています。

出版界以外の方は驚かれるでしょうが、出版界の多くの方がマーケティングやマネジメントを学ぶ機会は稀(まれ)で、決算書を読める書店経営者は稀有な存在でキャッシュと利益を混同する書店経営者を私は数多く見てきました。

出版界のこんな危機的状況に対して昨秋大きな動きがありました。

■紀伊國屋書店、TSUTAYA、日販の「大連合」

紀伊國屋書店とTSUTAYA(CCC:カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の店舗ブランド名がTSUTAYA)と日販が立ち上げた株式会社ブックセラーズ&カンパニーについて簡単に説明します。従来の出版社→取次→書店の商流を排して出版社と書店が直接取引して、日販は物流と資金回収のみを行うという従来とは全く異なる新たなビジネスモデルです。

参加書店は1000店舗を超える見込みで、出版社とは、新たな契約を結び仕入条件を設定することになります。当然ながら、新会社は粗利を増やすことが大きな目的なので、出版社にもメリットがあるように返品減少モデルや買い取りモデルを出版社に提示しています。

この会社には、紀伊國屋書店、TSUTAYAのほかに日販傘下の書店であるリブロ・積文館書店・いまじん白揚も参加し、その販売占有は出版界で20%ほどにはなるそうです。この新会社への出版社の対応判断が出版界の将来を左右することは間違いないでしょう。

この会社はこんなミッションが掲げられています。

具体的には、以下の3点があります。ブックセラーズ&カンパニーには日販と取引のある書店ならばどこでも参加できる。新会社は参加書店と出版社との仕入交渉窓口となる。直接取引契約が成立した出版社とは、様々な情報共有を行い、売り伸ばしや返品抑制を図る。

■出版社には利益再配分への取り組みが求められている

紀伊國屋書店の高井昌史会長の発言のように「書店粗利30%が実現したら、多くの書店が参画する」可能性も高いとも考えられます。日本の書店を存続させるために出版社には、利益再配分への取り組み姿勢が求められていることだけは間違いありませんから、私はこの取り組みが旧態依然たる出版流通に対するアンチテーゼとして発展することは大いに意味があると思っています。

ただし、現時点で不明な点があります。

日販はコンビニとの取引を大幅に縮小し、現在の雑誌流通の仕組みに乗っかった出版流通から、今後は新たな独自の書籍流通網の整備が求められますが、いかにしていつ頃までにこの書籍流通網を構築して、この事業の負託に応えるのか?

今後、出版社は、この会社で取り扱いマージン制(扱う書籍すべてにマージンを受け取る)に移行すると思われる日販と、卸としての出版販売会社(売れたものだけをマージンの対象にする)であり続けるトーハンとで異なる対応が求められるでしょう。

私には日販が、ブックセラーズ&カンパニー事業に社運を賭けているようにも思えます。これからの出版界がトーハン一強になる未来と、日販とトーハンが競い合う未来のどちらがその健全な発展に寄与するかを出版社や日販取引の書店関係者が真剣に考え、判断しなければならない事態に迫られていることだけは間違いないでしょう。

----------

中小企業診断士/元気ファクトリー代表取締役

出版取次の株式会社トーハンの営業部長、情報システム部長、執行役員九州支社長などを経て、経営不振に陥っていた愛媛県松山市の明屋(はるや)書店に出向し代表取締役就任。それまで5期連続で赤字だった同書店を独自の手法で従業員のモチベーションを大幅に向上させ、正社員を一人もリストラせずに2年半後には業績をV字回復させる。著作に『崖っぷち社員たちの逆襲』(WAVE出版)、『会社を潰すな!』(PHP文庫)がある。

----------

(中小企業診断士/元気ファクトリー代表取締役 小島 俊一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日販アイ・ピー・エス、小規模出版社のお悩みを解決する「出版流通代行サービス」の紙出版物支援実績が5,000点を突破

PR TIMES / 2024年6月24日 17時45分

-

復刊した飛鳥部勝則さんの作品が、芳林堂書店・書泉だけで売上1万部を突破!デビュー作『殉教カテリナ車輪』を、紀伊國屋書店と蔦屋書店の計5店舗でも7月1日(月)から販売開始!!

PR TIMES / 2024年6月21日 16時15分

-

復刊した飛鳥部勝則さんの作品が、芳林堂書店・書泉だけで売上1万部を突破!デビュー作『殉教カテリナ車輪』を、紀伊國屋書店と蔦屋書店の計5店舗でも7月1日(月)から販売開始決定!!

PR TIMES / 2024年6月20日 12時0分

-

本当の原因は「日本人の活字離れ」ではない…「街の本屋」がどんどん消えているビジネスモデル上の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 16時15分

-

高齢者ばかりの過疎地でも「令和型書店」ならやっていける…広島県庄原市に出店を決めた「総商さとう」の勝算

プレジデントオンライン / 2024年6月4日 10時15分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください