「身寄りのない高齢者の葬祭費」が行政を圧迫…避けて通れない「自分が死んだら誰が葬るのか」という社会問題

プレジデントオンライン / 2024年6月13日 9時15分

※本稿は、玉川貴子『葬儀業』(平凡社新書)の一部を再編集したものです。

■「自分自身の葬儀」にいくらかけたいか

葬儀の準備・予約をする際、お布施や飲食費用以外で自分自身の葬儀でどのくらいの費用をかけたいかをあらかじめ決めておく必要があるでしょう。ただ、自分の考える葬儀費用が他人と比較してどうなのかも気になるところです。そこで、自分の葬儀にどのくらいかけたいと人々が思っているかを著者らは2017年に調査したことがありますので、その内容を少し紹介しておきたいと思います。

調査では50代以上の男女1016人に対し、終活についてさまざまな意見などを求めました。そのなかで、「自分自身の希望する葬儀費用」について回答を求めたところ、最も多かったのは「50万円未満」、次いで、「50万~100万円程度」でした。

また、「自分の希望する葬儀の形式」について尋ねる質問に対しては、「家族や親しい身内だけで行う家族葬」が45.1%、「家族や親族の判断に任せたい」が18.7%、「直葬」が17.8%という結果になりました。

■女性は直葬を希望する割合が高い

これらの回答を性別との関連性でみたところ、「家族葬」や「直葬」は、女性のほうが多く希望していました。一方、男性は、自分自身の葬儀であっても、「家族や親族の判断に任せたい」が多いという結果になりました。日本国内の平均寿命は、男性は81.05年、女性は87.09年であり(2022年の簡易生命表による)、依然として女性のほうが長生きする傾向にあります。

そうしたことを踏まえて男性は自身が妻やパートナーよりも先に亡くなると考え、葬儀に関しては遺族となる配偶者や子どもらに任せたいと思っている人が多く、女性は夫に比べて自分のほうが後に亡くなるだろうと考えて、「直葬」を選んだという背景が考えられます。

世代別で見てみると、「家族葬」希望者は70代が多いこともわかりました。ちなみにこの調査では、「生前葬」についても聞いていますが、生前葬を希望したのは、わずか5人でした。

■「自分の葬儀はしない」人も一定数いる

さらに、「自分の葬儀について準備をしているか」を尋ねた項目では、「葬儀資金を準備している」、「葬儀社と事前契約している」、「冠婚葬祭互助会に加入している」、「葬儀はしないと決めている」、「まだ何もしていない」、「その他」の回答から選んでもらいました(複数回答可)。

その結果、「まだ何もしていない」が圧倒的に多く、62.5%でした。その次が「葬儀資金を準備している」の16.1%、「葬儀はしないと決めている」の10.4%という結果でした。つまり、葬儀を準備しているといっても資金ぐらいは何とか確保しているという結果でした。

また、気になるのが「葬儀はしないと決めている」という人が一定数存在するということでした。「葬儀はしないと決めている」と回答した人の性別をクロス集計し、検定を行ったところ、「葬儀はしないと決めている」のは、女性に多いことがわかりました。

この結果から考えられることは、女性のほうが社会的に葬儀を執り行うべきという規範にとらわれにくいこと、また葬儀を多額の出費と捉え、それを抑えるため「葬儀はしないと決めている」ことが考えられます。ただ、実際の自分自身の葬儀を考えるにあたっては、性別や年齢以外の要因、つまり費用を考慮しなければならないので、「経済状況」が圧倒的な割合で関係してくるのではないかと考えられます。

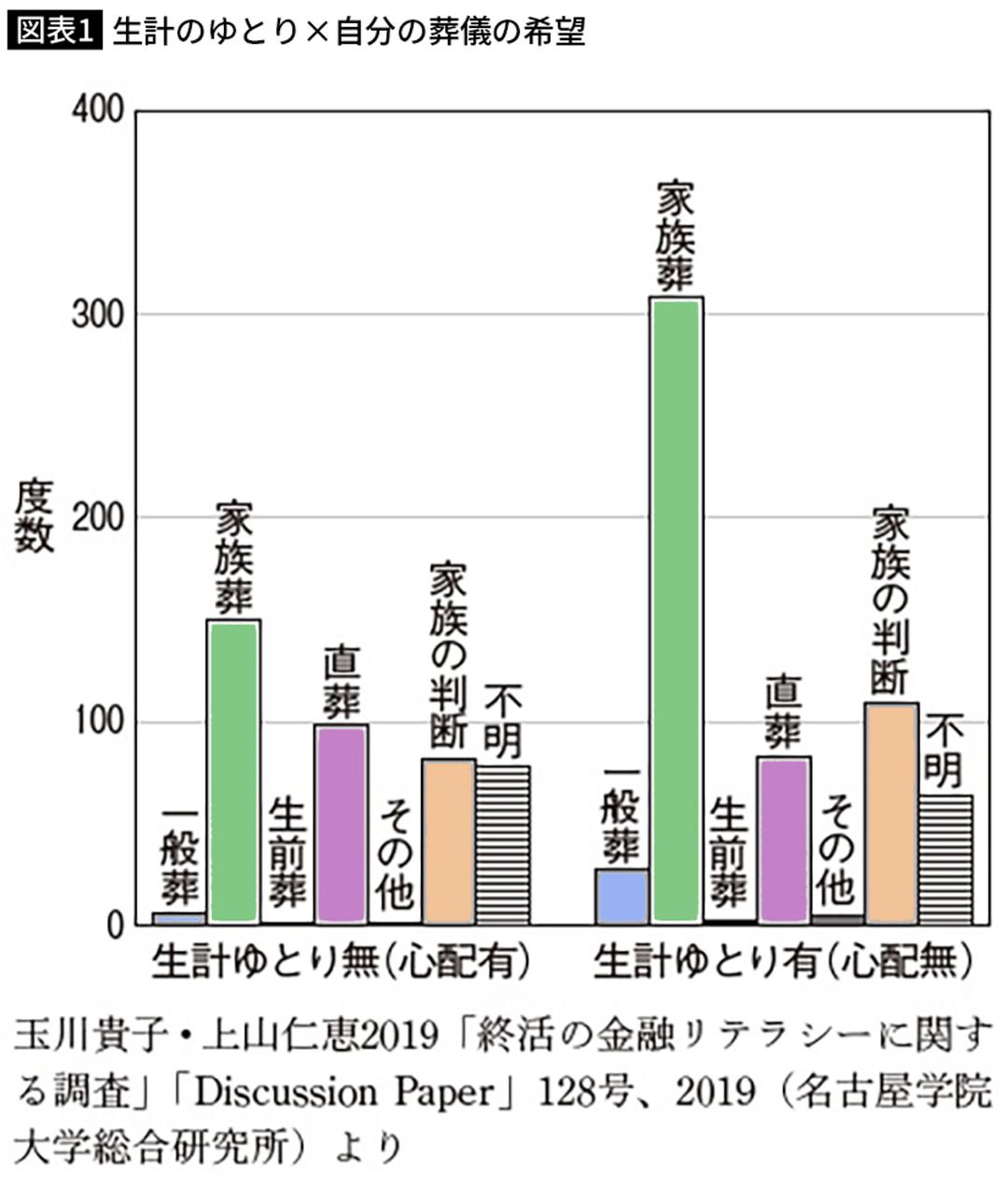

■生計のゆとりと希望する葬儀の関係

その「経済状況」がどのくらい葬儀形式の選択を左右するのかという調査を実施したことがあります。「生計のゆとりがない」と感じている人たちは、「生計のゆとりがある」と感じている人たちに比べ「一般葬」を希望する割合が低く、「直葬」を希望する割合が高い結果となりました。

これは調査前からある程度想像していた結果でした。また、「家族葬」は「生計のゆとりがある」と感じている人たちに希望する割合が高いこともわかりました。ただし、葬儀費用に対する希望としては、100万円程度を下回る額を希望する人が半数以上いました。全体的に低価格帯の希望が多いことになります。

■「安さ」より「家族に見送られたい」という希望

このことから二つの解釈が可能です。一つ目は、生計のゆとりがある人たちにとって「家族葬」は、「一般葬」より“安い葬儀”と認識しているから希望しているだけではなく、“家族や親族に見送られる葬儀”であることも重視しているのではないか、ということです。

もし、生計にゆとりがあっても安い葬儀を希望しているならば、「直葬」がよいと思うか、あるいは「葬儀をしない」と希望するでしょう。また、葬儀資金の準備をしている人としていない人の平均貯蓄額に差があるかどうかを調べたところ、葬儀資金を準備している人はそうでない人に比べて平均貯蓄額が高い結果となりました。

つまり、平均貯蓄額が高い、あるいは生計にゆとりを感じる人は葬儀の執行そのものを否定しているわけではないことがわかります。

■女性が「自分の葬儀はいらない」と考える理由

もう一つの解釈は、「生計のゆとりがない」と感じる人は葬儀費用の問題だけでなく、誰かに見送られることが望めない可能性があるということです。同居者の有無別でみると、同居者がいない人は、同居者がいる人に比べて「直葬」を希望する傾向があり、同居者がいる人は「家族葬」を希望する傾向がありました。

同居者がいない人で「一般葬」を希望する人はゼロでした。つまり、同居者がいない場合、そもそも自分の葬儀を出すことについての希望を持ちにくく、同居者がいる人は、葬儀に関する希望を持つ場合、やはり「家族葬」を希望することがわかります。

これらの調査結果からわかることは、性別、生計のゆとり、同居者の有無で葬儀に対する考え方が異なること、特に女性のほうが葬儀にお金をかけたくない傾向にあるということです。男女では死亡年齢が異なるため、配偶者と死別した後、残された女性のほうがより経済的にも苦しくなりやすいと考えているのでしょう。

夫が死亡した後の女性は子どもや自分のきょうだいなどとの同居がないかぎり、ひとりになりやすいわけです。「葬儀をしないと決めている」人が女性に多いのは、頼れる人がいないこともあるのかもしれません。

■「無縁遺骨」の行政負担が過去最多

では、同居者がいない、あるいは身寄りのない単身者が生前契約をせず、またお墓なども購入しないとどうなるのでしょうか。このことを憂慮する記事は、これまでも度々ありましたが、2023年3月19日の「日本経済新聞」にも取り上げられていました。

いわゆる「無縁遺骨」で、2021年度に行政が家族らの代わりに葬祭費を負担した例は、全国で4.8万件の過去最多となったそうです。またその記事では「葬式税」を徴収し、埋葬や葬儀費用にあてているスウェーデンのことにも触れています。世界的に身寄りのない単身者が増えるなかで、葬儀、遺体の搬送、火葬、納骨までを家族以外に依頼する制度の整備が急務となっています。

日本ではスウェーデンのような「葬式税」はありません。単身者が葬儀を行ってほしいと考えた場合、「Liss(りす)システム」のようなNPOや民間の事業者などが単身者向けサービスを提供する機関を利用することになります。ほかにも、身のまわりの死後事務委任(財産管理や葬儀手配など)を家族に代わってサポートする「おひとりさま信託」(三井住友信託銀行)や「おひとりさまライフサービス」(三菱UFJ信託銀行)を銀行で取り扱っています。

三井住友信託銀行の場合、金銭信託型と生命保険型があり、前者は最低300万円を一括で払う必要があります。後者は三井住友信託銀行の生命保険契約を活用するタイプで前者よりも比較的安い料金で信託できるものです。日本生命保険など生命保険会社でも身元保証、生活支援、任意後見から葬儀・納骨までのサービスを提供するプランを実施しています。

■自治体や社会福祉協議会がサービスを展開

また、自治体や社会福祉協議会でも単身者向けのサービスを展開する動きが出てきています。神奈川県横須賀市では「エンディングプラン・サポート事業」を2015(平成27)年から開始しており、葬儀社と連携して本人に万一のことがあった場合、死亡届や葬儀、納骨などを行えるようになっています。このエンディングプラン・サポート事業を利用するには、ひとり暮らしで頼れる身内がいないことや収入などの制限があります。

ただ、終活について登録する「わたしの終活登録」事業も2018(平成30)年から始めており、市民であれば誰でも登録できるようになっています。

登録される項目は、本人の氏名、本籍、住所、生年月日、緊急連絡先、支援事業所や終活サークルなどの地域コミュニティ、かかりつけ医師やアレルギーなど、血液型、リビングウィルの保管場所・預け先、エンディングノートの保管場所・預け先、臓器提供意思、葬儀や遺品整理の生前契約先、遺言書の保管場所と、その場所を開示する対象者の指定、墓の所在地、本人の自由登録事項などです。

たとえば、本人が倒れて病院から照会・確認したくてもできない場合、横須賀市が本人に代わってこれらの情報を伝えるという内容になっています。

■日本でも「葬式税」導入が議論されるかもしれない

横須賀市以外の全国の市区町村でも、終活事業を始めるところが増えています。また、成年後見を引き受けている社会福祉協議会では横須賀市のようなエンディングプラン・サポートを発足させています。

たとえば、名古屋市でも社会福祉協議会が生前の安否確認、葬儀・納骨の実施などを手がけています。ひとり暮らしで頼れる親族がいないなどの条件もありますが、登録者にとっては安心できる仕組みといえます。ただ、これらは自主財源でやっていることが多いのが現状です。なかには登録者の預託金(契約時に支払うお金)も比較的おさえられていることもあるため、今後、登録者が殺到した場合、制度をどう継続していくかなどの課題はあります。

主に独居者や収入の低い人たち向けに生前から死の前後のサービスを自治体や社会福祉協議会、NPOなど事業者らに任せられるようになってきた一方で、制度の持続性の問題や契約を結ぶこともできず、かつ家族や親族に死後のことを託せない人が一定数いるとなれば、それらの解決策として、日本版「葬式税」の導入も遠い未来のことではないのかもしれません。

----------

名古屋学院大学現代社会学部准教授

1971年生まれ。専修大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程修了。2016年より現職。専門は死の社会学、家族社会学。単著に『葬儀業界の戦後史――葬祭事業から見える死のリアリティ』(青弓社)共著に『いのちとライフコースの社会学』(弘文堂)、『喪失と生存の社会学――大震災のライフ・ヒストリー』(有信堂高文社)『サバイバーの社会学――喪のある景色を読み解く』(ミネルヴァ書房)など。

----------

(名古屋学院大学現代社会学部准教授 玉川 貴子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

人生の終わりをトラブルなく乗り越えるために終活セミナー「事前相談セミナー」「お墓の引っ越し」開催

PR TIMES / 2024年7月13日 16時40分

-

夫婦で同じ墓に入りたい?入りたくない?事前に考えておきたい3つのポイント

ハルメク365 / 2024年7月12日 13時0分

-

「簡単に死ねないんだね、この国は」 国が身寄りなき高齢者への新たな支援制度検討に石川和男が吐露

ニッポン放送 NEWS ONLINE / 2024年6月29日 9時0分

-

『デジタル終活』してますか?スマホのパスワード...生きてる間は教えたくない人も 死後に伝える方法とは?写真やネット口座など引き継ぐために 終活の基本のキからわかりやすく解説

MBSニュース / 2024年6月27日 15時0分

-

フルオーダーメイドのお葬式「終(つい)のプラウド」提供開始

PR TIMES / 2024年6月26日 11時45分

ランキング

-

1【ヤクザサミット2024in横浜に密着】関東暴力団トップ、マル暴40名が駆けつけた「炎天下の極秘会合」が開かれたワケ

NEWSポストセブン / 2024年7月22日 7時15分

-

2バイデン大統領はなぜ選挙から撤退したのか 高齢と認知の違い

Japan In-depth / 2024年7月22日 9時28分

-

3東海道新幹線、運転見合わせ=浜松-名古屋で終日―保守車両脱線、2人けが

時事通信 / 2024年7月22日 19時31分

-

41300ccの大型バイクが橋から転落、死亡したのは52歳の男性と判明…3人でツーリング中に先頭を走行 北海道で大型バイクの事故相次ぎ、2日間で3人死亡

北海道放送 / 2024年7月22日 10時44分

-

58歳女児への“ひったくり未遂” 男を逮捕 自称アメリカ国籍の25歳 容疑否認

FBS福岡放送ニュース / 2024年7月22日 7時25分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください