なぜ中年を過ぎると「食後のうたた寝」をする人が多いのか…認知症リスクを上げる「高血糖」の危険サイン

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 10時15分

※本稿は、今野裕之『ボケたくなければ「寝る前3時間は食べない」から始めよう』(世界文化社)の一部を再編集したものです。

■「就寝3時間前に夕食」で睡眠の質は上がる

「眠りが浅くて、一晩に何度も目が覚めます」

40~50代になると、男女とも睡眠に関する悩みを持つ人が増えてきます。睡眠の問題は、脳のゴミ出し機能である「グリンパティックシステム」が働きにくくなることにつながります。そういう方に1日のライフスタイルを聞いてみますと、そもそも仕事の都合で夕飯が遅めだったり、夕飯の後ゆっくり晩酌を楽しむので寝る直前まで食べている、という話をされることがよくあります。

また、「おなかが空くと眠れないから寝る前に食べます」とか、「寝ようとすると目が冴えてしまうので、一杯飲んでからベッドに入ります」など、夜食・寝酒の習慣がある方も実に多いのです。

このような方の場合は、まず寝る前3時間に食べたりお酒を飲んだりするのを止めることで、睡眠の質を改善できます。

また、胃に負担がかからなくなるので、翌朝すっきり目が覚めます。胃痛や胃もたれ、下痢・便秘などの胃腸症状を感じていた人は、それがないことに気づくかもしれません。

しばらく続けていれば体重が減りやすくなるので、メタボ体型からも脱却できるかもしれません。血圧や血糖値のコレステロールのコントロールもしやすくなります。

このように普段の生活習慣を少し見直すだけで、加齢とともに感じやすい不調が起きにくくなり、体が軽くなって運動しやすくなり、さらには肌のトラブルが起きにくく顔の肌つやもよくなります。

■生活習慣病を改善すれば認知症リスクは下がる

つまり、生活習慣を正しく改善することは、認知症予防のみならず、体の中や外見のアンチエイジングにもなるのです。

世界的な医学雑誌「ランセット」が発表した論文では、高血圧や高血糖など生活習慣病を改善することで認知症になるリスクを減らせることが示されています(注)。認知症にはアルツハイマー型認知症だけでなく、血管性認知症、レビー小体型認知症など様々な種類がありますが、生活習慣病を見直すことで多くの認知症を予防することができるのです。

(注)Livingston, G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 396, 413–446 (2020).

■「脳トレ」よりも食事内容・方法を工夫する

最近は、「主観的認知障害(SCI)」「軽度認知障害(MCI)」という認知症の前段階があることが知られるようになってきました。「物忘れが増えた」や、「ちょっとした不注意やケアレスミスが目立つようになった」と感じるようなら、これにあてはまる可能性があります。

認知症にならないようにするために、特に見逃したくないのが「MCI」です。MCIは日常生活に支障は出ていませんが、認知機能は低下し始める段階です。MCIから認知症になる割合は、研究によって異なりますが、毎年10%といわれています(注)。

(注)Bruscoli, M. & Lovestone, S. Is MCI really just early dementia? A systematic review of conversion studies. Int. Psychogeriatr. 16, 129–140 (2004).

これは現時点でMCIと診断された人を集めて放置した場合、5年間で約半数が認知症を発症するという計算になります。

逆に考えれば、MCIの段階で適切な対策や治療を行えば、認知機能を改善できる可能性があります。寝る前3時間は食べないという生活習慣も、この先の認知症リスクを減らすための適切な対策の一つなのです。

認知症の予防には、どんな方法を思いつきますか。クイズやパズルなど、いわゆる「脳トレ」よりも、より確実な効果があるのは食事の内容や食べ方を工夫することです。

特に、40代後半からは認知機能が徐々に低下していくという報告があります。MCI(軽度認知障害)にならないためには、食事の見直しは大変重要なポイントです。私もまもなく50歳になろうという年齢ですので、国内外で発表されるエビデンスを確認しながら自分の生活に積極的に取り入れ、その経験を日々の診療に生かしています。

■12時間何も食べない「ファスティング」が有効なワケ

何を食べるかということも重要ですが、食べ方も意識する必要があります。たとえばオーガニックで健康によい食材を使ったとしても、それをどのように食べるかによって脳や体の反応は大きく変わってきます。特に、食べるタイミングは重要です。皆さんが普段食べているものが、「時計遺伝子」という生体リズムを調節している遺伝子の働きを変えてしまうことがあります。

たとえば、夜に甘いものを食べると太りやすいといったことは、皆さんも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。このように、いつ何を食べるかによって変化する生体の仕組みを研究する学問が「時間栄養学」です。

ちなみに、他にも「1日12〜16時間のファスティング(断食)がアンチエイジングによい」という話を聞いたことはありませんか? これは、空腹時間を長くとることによって、細胞中の老廃物などを分解する「オートファジー」という機能が働いたり、「サーチュイン」と呼ばれる「長寿遺伝子」が活性化するといった変化が起こるからです。

オートファジーと長寿遺伝子の活性化は、どちらも認知症の予防に有効であり、そのために一定以上の長さのファスティング、つまり空腹時間を確保することは重要です。

寝る前の3時間は食べないようにして眠りにつけば、7〜8時間眠るとして翌朝起きたときにはすでに10〜11時間もファスティングができています。起床後に水やお茶で水分を摂りつつ1〜2時間後に朝食をとれば、12時間程度の「食べない時間」が作れます。寝る前の3時間に食べないだけで、無理なく「脳のゴミを取り除く睡眠」「ファスティングによる体の若返り」につながっていくのです。

■「寝酒」は睡眠の質を下げる

では、寝る直前まで食べたり飲んだりしていることにより、体にどんな影響があるのでしょうか。

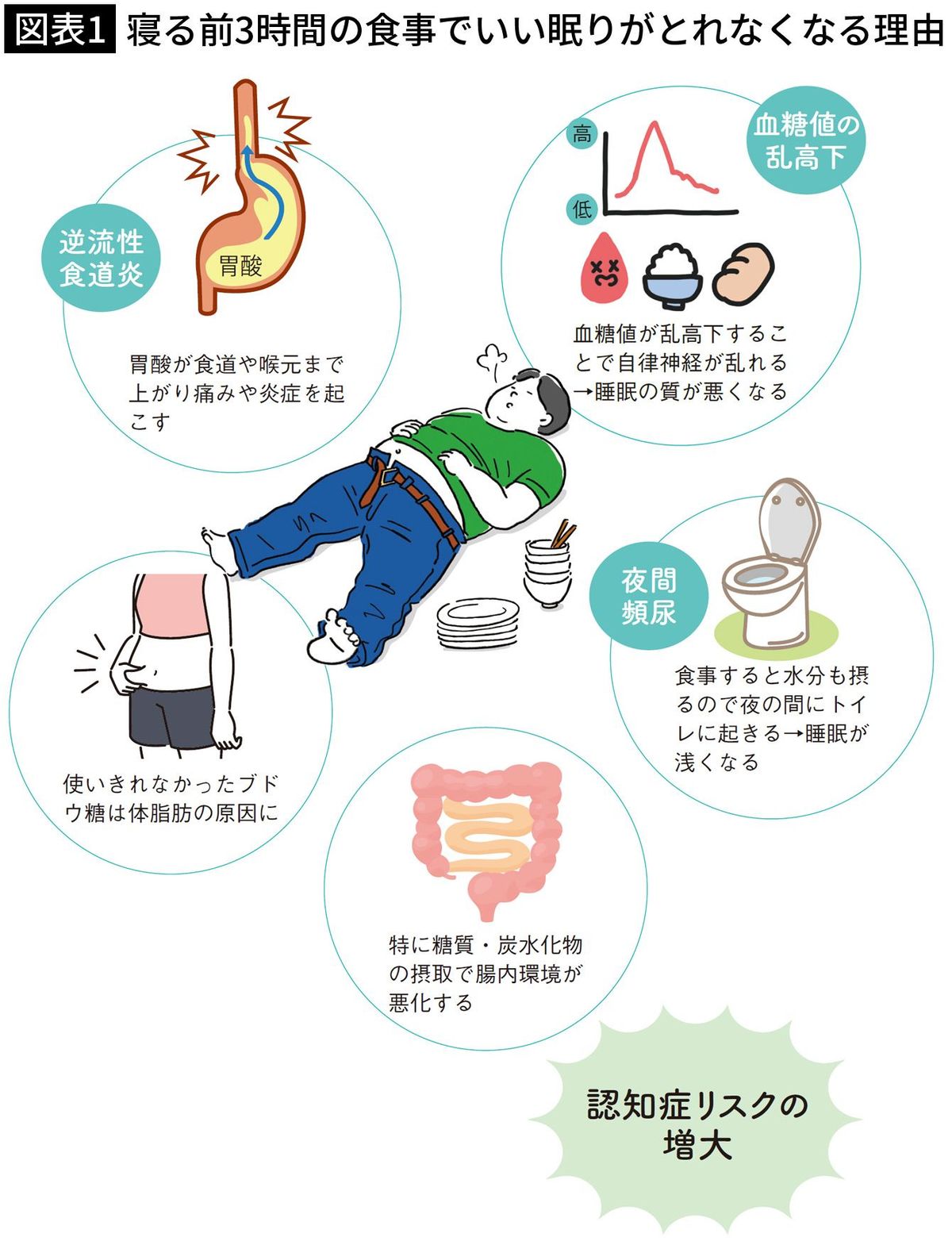

まず、胃では食べたものと消化に必要な胃酸が残っているため、夜中に胃酸が逆流して逆流性食道炎の原因になります。また、食事の際に水分を摂ることで夜中にトイレに行きたくなり、何度も目が覚めるという夜間頻尿で困っている人も多いです。

寝酒の問題はさらに深刻です。アルコールは脳の働きを低下させます。睡眠薬と似たような作用があるので一時的には眠くなりますが、実は睡眠は浅くなり、質が悪くなるため、「脳のゴミ出し」もうまく働きにくくなります。以前は「少量のお酒を飲んでいる人のほうがむしろ認知症になりにくい」といわれていましたが、最新の研究では「少しのお酒でも認知症のリスクになる」といわれるようになってきました。

しかし、自分で実感できる症状はまだいいのかもしれません。問題はむしろ、自分では気づきにくい「睡眠中の血糖値スパイク(血糖値の急上昇・急降下)」という現象です。

■血糖値の乱高下が与える悪影響

食べたものをエネルギーにするために不可欠なのがインスリンです。膵臓から分泌されるホルモンで、エネルギーの元になる糖(ブドウ糖)を細胞の中に送り込むという働きをしています。食事をして血糖値が上がるとインスリンが分泌され、食事の中の糖は細胞に取り込まれて血糖値が下がります。健康な人の場合、食事をしてからおよそ30〜60分で血糖値が最も高くなり、4~5時間すると最も低くなります。

ところが、寝る前に糖質を摂ってしまうと、寝ている間に血糖値が急激に上がり、その結果インスリンが過剰に分泌され、その後急激に血糖値が下がるという現象が起こることがあります。

この血糖値の急激な変動により自律神経が乱れ、特に低血糖になったときには脳を覚醒させるアドレナリンなどのホルモンが分泌されるため、眠りが浅くなります。逆に高血糖になったときには、エネルギーにならず余った糖が中性脂肪となり体に蓄えられるので、肥満や脂肪肝などの原因になります。

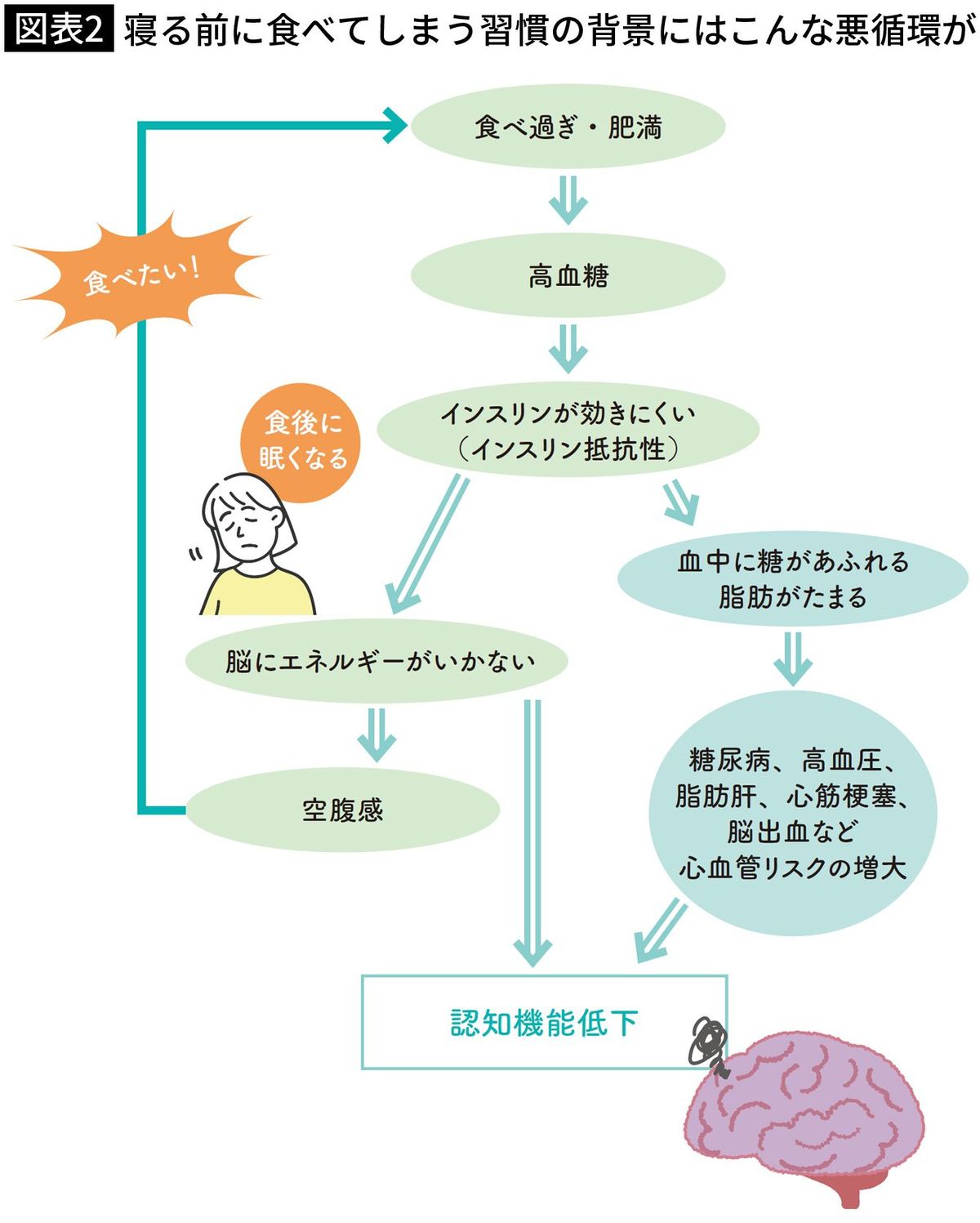

さらに怖いことには、高血糖の状態が続くと、徐々にインスリンの働きが悪くなり、糖をエネルギーに変えることが難しくなります。これが糖尿病の原因であり、インスリンが効きにくくなることを「インスリン抵抗性」と呼びます。

インスリン抵抗性は脳でも発生することがあります。こうなると、いくら食べても脳は糖をエネルギーに変えることができなくなるので、慢性的なエネルギー不足の状態に陥ります。これが認知症の症状に悪影響を与えている可能性があります。

■「おなかが空いて眠れない」時はどうすべきか

アルツハイマー型認知症は、「第3の糖尿病」といわれることがあります(注)。これはアルツハイマー型認知症では発症する前から、脳の特定部位においてインスリン抵抗性が見られるからなのです。

(注)Monte, S. M. de la & Wands, J. R. Alzheimer’s Disease is Type 3 Diabetes――Evidence Reviewed. J. Diabetes Sci. Technol. 2, 1101–1113 (2008).

したがって、アルツハイマー型認知症を予防するためには、砂糖のような糖質を控えて血糖値をできるだけ急激に上げないようにしたり、血糖値を低く保つために空腹時間を長く確保したりすることが有効だといえるのです。

「寝る前に食べてはいけないことはよくわかりました。でも、おなかが空いていたら眠れないでしょう」

たしかに空腹になるとイライラして眠りを妨げられることがあります。

もしその日に晩ご飯をしっかり食べる時間がなかったならば、仕方ありません。必要な栄養を摂るためにも、あまり胃に負担にならない消化の良いものをよく噛んでゆっくり食べましょう。

しかし、今さっき、しっかり夕飯を食べたというのに、なぜか寝る時間になると空腹を感じているという場合、いったい体の中で何が起こっているのでしょうか。

■甘いお菓子やジュースで空腹を紛らわせてはいけない

「おなかが空いた」という空腹感の主な原因は低血糖です。低血糖になると、細胞のエネルギーの元になるものが少ないので食べ物が欲しくなります。また、お酒を飲んだ人は、アルコールに食欲を亢進させる作用があるため、何か食べたくなるということもあります。

日頃から不安やイライラした気持ちを抱えている人は、ストレスの影響もあるかもしれません。ストレスがかかると「コルチゾール」などのホルモンが分泌され、それらの影響によってさらに何かを食べたくなります。

このようにして起こる空腹感を、糖をふんだんに使用した甘いお菓子やジュースで紛らわせていると、インスリン抵抗性が発生し、インスリンが分泌されても糖を細胞に取り込めずエネルギーに変えることができない状態になります。

こうなるといくら食べても脳はエネルギー不足のままで、「何か食べたい」と強く感じてしまうのです。

■温めた豆乳やアーモンドミルクが効果的

このようなときには、ストレスを緩和することも大切です。軽いストレッチやヨガのような体操をするのも、リラックスできておすすめです。口にするものは、糖が少なくたんぱく質が多めのもの、たとえば、適度に温めた無糖の豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどがよいでしょう。

食べ過ぎや糖の摂り過ぎなどの生活習慣によりインスリン抵抗性が発生すると、血糖値が急激に上がり、そのあと急激に下がる「血糖値スパイク」が起こりやすくなります。

このときよく見られる症状が「食べると眠くなる」というものです 。

夕飯や晩酌のあと、軽くうたた寝をするのは至福のひとときであるとはいえ、そこで寝てしまうと夜になっていざ寝ようとしたときに目が冴えて眠れなくなってしまいます。

これが原因となって「眠れない」「寝酒をする」という悪循環にはまっている人も、多いのではないでしょうか。

■「食後に眠い」は高血糖のサイン

食後のうたた寝が習慣になってくるのは、多くは中年以降です。歳を取るほどに、少しずつインスリンの効きが悪くなり、食後の高血糖が起こりやすくなっている可能性があります。眠くなっているということは、脳の働きが悪くなっているということです。働き盛りの中年であれば、仕事のパフォーマンスにも直結する大問題です。

食事の際はおかずから食べ、お米やパン、麺類は最後にする、炭水化物は控えめにする、よく噛んでゆっくり食べる、食べてから軽く運動するなどにして、血糖値が急激に上がらないように工夫をしましょう。糖尿病になっていなければ、インスリン抵抗性は改善できる可能性があります。そうすれば、血糖値が上がりにくくなり眠気を感じずに活動できるようになります。

----------

医師

医療法人社団TLC 医療会 ブレインケアクリニック名誉院長。一般社団法人日本ブレインケア・認知症予防研究所所長。博士(医学)・精神保健指定医・日本抗加齢医学会専門医。日本発のリコード法(アルツハイマー病の治療プログラム)認定医。

----------

(医師 今野 裕之)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

え?歯磨きで認知症を予防?身近に潜む認知症リスクと対策を専門医が解説

ハルメク365 / 2024年6月27日 16時0分

-

更年期は要注意!認知症の引き金にもなる「睡眠負債」を解消する生活習慣10【医師監修】

ハルメク365 / 2024年6月25日 22時50分

-

ボディメイク&エイジングケアにも最適な「中鎖脂肪酸」ってどんな油?上手な取り方で日々の調子に変化を

CREA WEB / 2024年6月23日 11時0分

-

血糖値異常が認知機能に影響…高血糖だけでなく低血糖も要注意 健康カフェ(274)

産経ニュース / 2024年6月20日 9時0分

-

ぼけたくなければやせなさいは正しい?脳神経内科医が教える脳の健康と肥満のリスク

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月14日 11時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください