年収2000万円超で東京メトロに「再就職」できる…東京都庁が手放さない「幹部の天下り利権」の知られざる実態

プレジデントオンライン / 2024年6月11日 8時15分

■キャリア官僚の「天下り」よりも露骨

「天下り」といえば霞が関のキャリア官僚たちを想定しがちだが、地方自治体の幹部職員たちの例も数多くある。自治体幹部の天下りは、住民の関心が薄く、監視役である議会のチェックが十分機能しておらず、官僚の天下りよりも多くの問題を抱えているとの声もある。

東京都知事選(6月20日告示、7月7日投開票)に注目が集まる東京都庁もその例外ではない。

都知事選は自治体選挙と比べても注目度は高いが、従来から政策よりも知名度がモノを言い、芸能人などの著名人が知事のポストを得る傾向がある。政策論争の気配があまり感じられないのは残念だが、天下りの問題は、都知事選の争点にするべき重大なテーマだと考えている。

筆者は天下りについて新知事がどう考えるか注目している。なぜなら都民の気づかないところで天下り団体やポストが数多く用意され、都民の生活に影響を与えている恐れがあるからだ。

例をあげよう。コロナ禍が明け、円安も相まって東京でも外国人観光客があふれている。東京の観光ツアーとして有名なのが昔から「はとバス」だ。利用したことがある人も多いだろう。

意外に思う人も多いと思うが、株式会社はとバスも都庁幹部の天下り先なのだ。現在の武市玲子社長は元東京都交通局長だ。武市氏の社長就任時、はとバスでは5代連続で都幹部が社長になったことが報じられ、問題視された。はとバスは東京都が株の38%ほどを所有している東京都の「事業協力団体」(後述)なのだ。

■東京メトロの幹部ポストは副知事経験者の指定席

さらに身近なところにも天下りポストが存在している。都内の地下鉄を運営する東京メトロだ。

昨年5月、同社の本田勝会長が退任し、この問題がクローズアップされた。本田氏は国交省事務方トップの事務次官経験者で、損保会社顧問などを経て2019年6月から東京メトロの会長を務めていた。本田氏は空港ビルの運営などを展開する東証プライム上場の「空港施設株式会社」の首脳に対して、同省OBの当時の副社長を社長にするよう求め、実現すれば、「国交省としてあらゆる形でサポートする」と説明していたことが発覚、大問題となった。

筆者が驚いたのはその後任人事だ。当時副会長だった川澄俊文氏が会長に昇格した。同氏は都の総務部長、福祉保健局長、政策企画局長などを歴任し、2016年から2年間、東京都副知事を務めた人物だ。

不祥事を起こした国交省の天下り会長の後任が、都庁の天下りという人事に開いた口が塞がらなかった。

■年収2000万円超のポストも…

そもそも、なぜ東京メトロが都庁幹部の天下り先になっているのだろうか。

東京メトロは愛称で、正式には東京地下鉄株式会社という。帝都高速度交通営団(営団地下鉄)の民営化により2004年に発足した特殊会社で、国と東京都が株をほぼ折半している準国策企業という一面を持つ。そのため、副会長や副社長のポストに副知事経験者が座ってきている。

もちろん彼らには役員報酬が支払われている。有価証券報告書によると、東京メトロの役員報酬(社外取締役を除く)は1人当たり平均で2000万円ほどになる。はとバスは「役員報酬は公開していない」(広報室担当者)としているが、社長報酬は1000万円ほどと過去に報道されている。東京メトロの天下りポストは別格で、副知事経験者にあてられてきた。局長経験者などの幹部職員だと年収1000万円程度のポストが用意されるようだ。

現役時代の年収に比べれば低く、かつて存在した退職金も廃止されているようだ。それでも定年退職後5年ほどは年収1000万円を超えるポストが用意されているわけであるから、一般人にはうらやましい限りだろう。

■巨大化した天下りネットワーク

うらやましいだけで、問題は済まない。都庁では天下りという言葉は使わない。「再就職」と呼ぶ。むろん、個々人には職業選択の自由があり、民間にも同様なシステムがある。高い見識や能力を持つ行政官OBが民間で活躍することを一律に規制すべきでないとの考えが一般的だが、許認可権限をちらつかせた天下りが横行すれば、利益誘導など官民の癒着につながる。

そもそも天下りポスト欲しさに公的な組織が作られ、税金の無駄遣い、あるいは民業圧迫が行われているとの指摘もある。また、時代の変化にともない不要となった団体が、天下りポストの減少を嫌がって温存されるおそれもある。

さらに、本当に見識や能力が評価された上での採用なのか、という問題もある。静岡県の川勝平太知事が県庁の新入職員への訓示で、農業や畜産に携わる人を引き合いに出して「皆様は、頭脳、知性の高い方です」と発言し、辞任に追い込まれたが、この天下りを巡る問題でも官尊民卑の発想が根底にあるのではないかと感じる。

■33の政策連携団体、33の事業協力団体

東京都の天下りポストは一体どのくらいあるのか。以前よりも情報開示は進んでおり、都の人事部は公式サイトで毎年、幹部職員の「再就職先状況の公表」を行っている。

令和5年(2023年)度公表分を見ると、再就職(天下り)をした職員は計287人。うち局長等は24人、部長級が67人、課長級が196人となっている。再就職先(天下り先)で見ると、政策連携団体は27人、事業協力団体等は21人となっている。

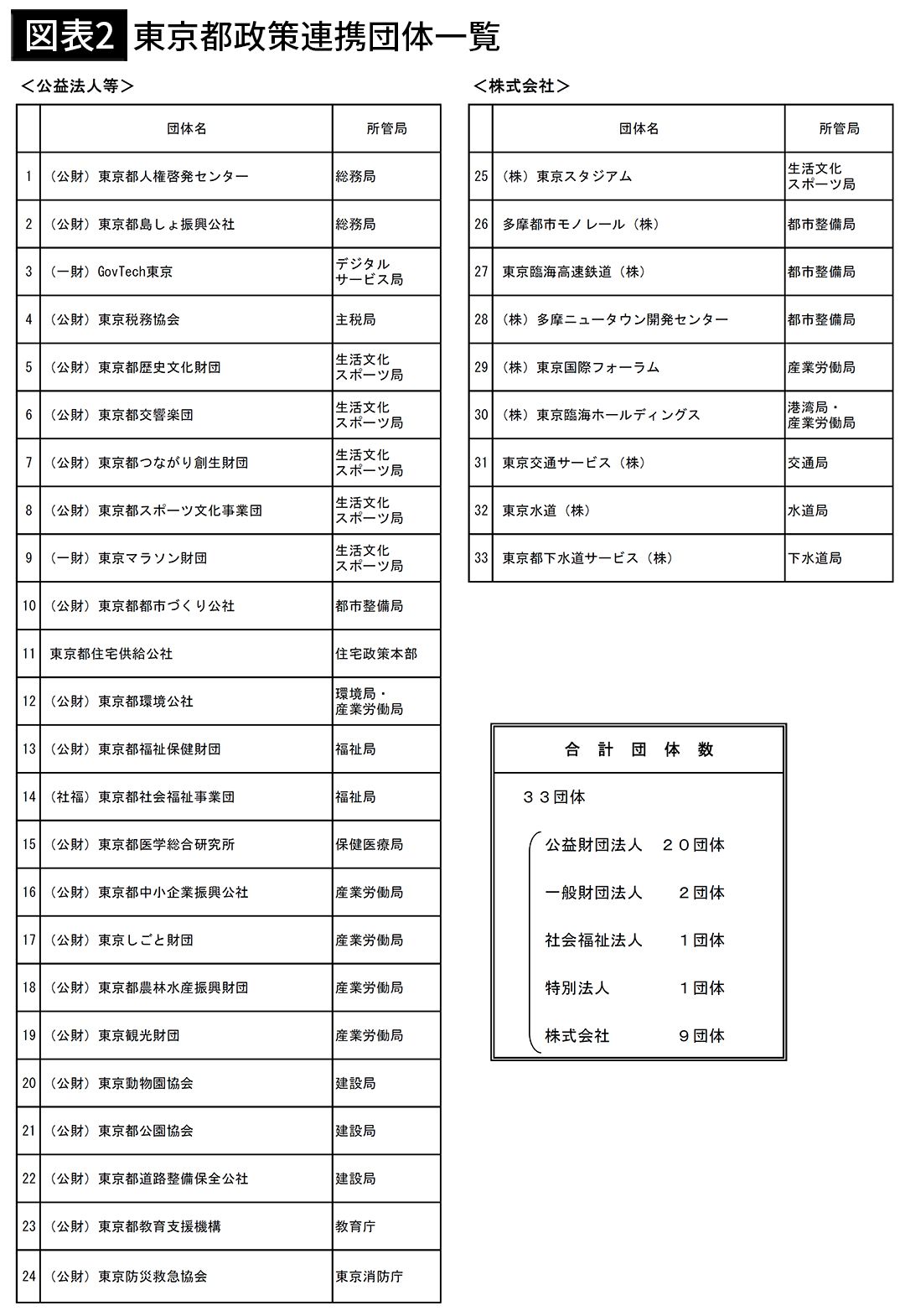

政策連携団体とは、恩賜上野動物園や多摩動物公園、葛西臨海水族園などを運営する東京動物園協会(公益財団法人)、多摩都市モノレール(株式会社)など33団体(23年7月24日現在)。「事業協力団体のうち、都と協働して事業等を執行し、又は提案し、都と政策実現に向け連携するなど、特に都政との関連性が高い団体で、全庁的に指導監督を行う必要があるもの」を指す。

■東京ビッグサイト、首都高、ゆりかもめ…

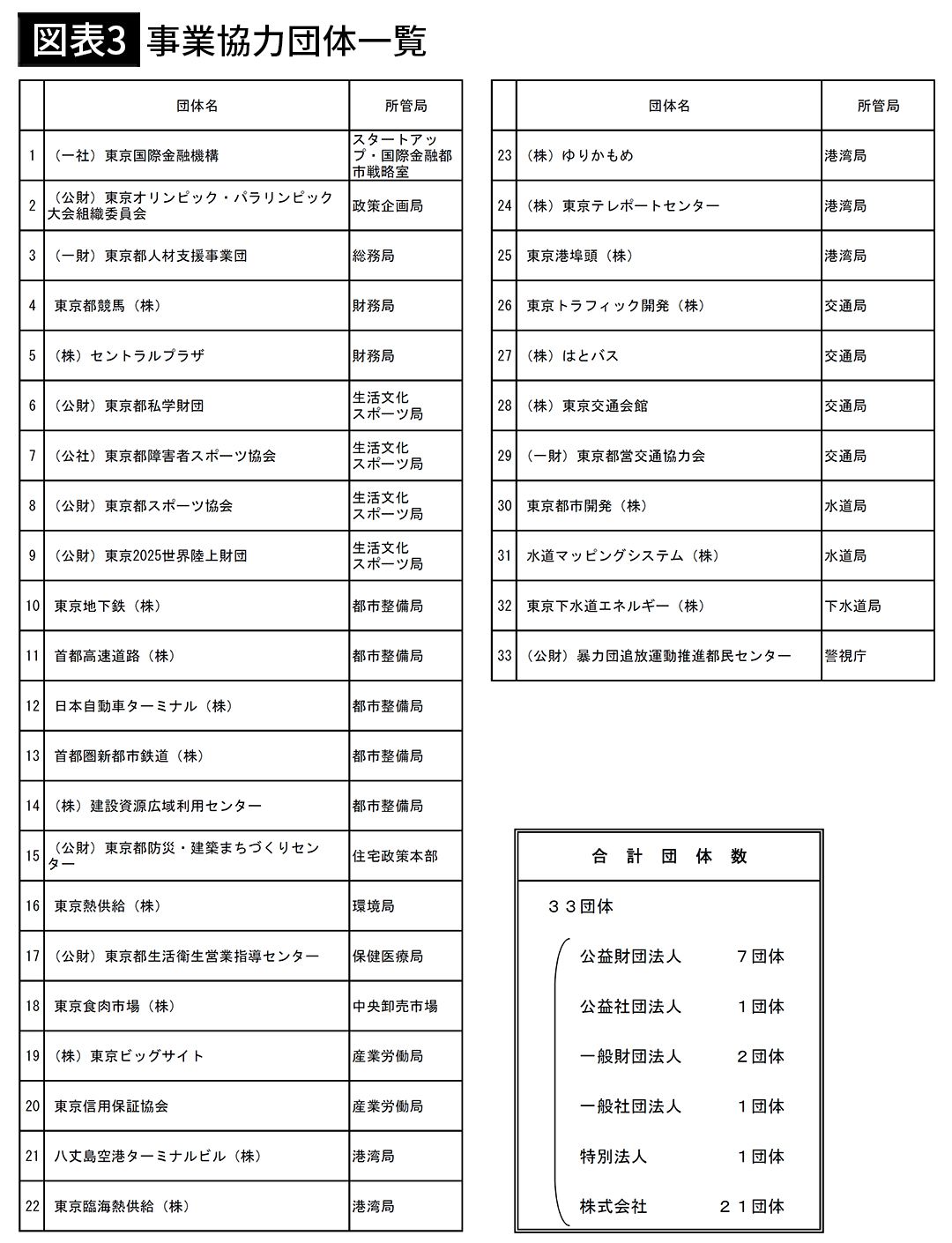

事業協力団体も33団体ある(4月1日現在)。東京ビッグサイト(株式会社)、東京地下鉄(いわゆる東京メトロ、株式会社)、首都高速道路(株式会社)、ゆりかもめ(株式会社)、はとバス(株式会社)などが名を連ねている。

これは「事業活動範囲が主に都の区域内であるもの又は事業活動目的が主に都の区域内の発展に寄与するものであり、かつ、都が展開する政策の一端を担うなど、主体的に都と事業協力を行う団体であって、『東京都政策連携団体等の指導監督等に関する基準』において定める要件を満たす団体」をいう。

リストをみると、この組織も東京都の外郭団体なのかと思うものと、こんな組織があるのかと感じるものもある。いずれにしてもかなりの数であるし、民間企業への再就職も多い。

■都は「人材の有効活用」と説明しているが…

東京都は天下りをどう考えているのだろうか。

都が公開している「退職管理の考え方」にはこう書かれている。

・こうした考え方のもと、これまで、職員(課長級以上)の再就職情報を一元的に管理する「都庁版人材バンク」を独自に整備し、人材の有効活用と再就職の透明性・納得性の向上を図り、適切な運用を重ねてきました。

・平成26年に地方公務員法の一部が改正されたことを契機に、東京都では、これまでの「都庁版人材バンク」の取組のほか、新たな取組を盛り込んだ「東京都職員の退職管理に関する条例」を制定しました。

・今後も、退職管理の透明性・公正性を一層向上させ、人材の有効活用を推進していきます。

人材バンクで一元管理し、条例を定め、透明性や公平性を担保しながら「人材の有効活動」を推進する立場を明らかにしている。しかし、天下りの内幕を暴露した人物が現れた。東京都人事課長などを歴任し、定年退職後に公益財団法人東京都環境公社の理事長を務めた澤(さわ)章(あきら)氏だ。この公社は都の外郭団体で、33の政策連携団体の一つだ。

■元人事課長「理事長就任中は、かなり暇だった」

澤氏は理事長だった2020年、豊洲市場移転問題に関する告発本『築地と豊洲』(都政新報社)を刊行した直後、多羅尾光睦副知事(当時、現東京都競馬社長)を通じて役職解任を言い渡されたという。2021年6月には『ハダカの東京都庁』(文藝春秋)を出版し、そのなかで「都庁OB人事のカラクリ」を暴いている。元人事課長の証言なのだからその発言には信憑性がある。

都は条例によりOBの情報を提供しているに過ぎず、人材の採用は外郭団体の自立性に基づくという立場だが、職員の人件費にも充てられる多くの事業費を都が出資している以上、外郭団体は首根っこを捕まれ、実質的に人事権を握られている状態だと澤氏は主張する。

2024年4月2日付毎日新聞で、澤氏は、「都民に怒られるかもしれないが、外郭団体の理事長就任中は、かなり暇だった。都は外郭団体の幹部にOBを推薦する理由として『公務員時代の豊富な経験を生かせる』といった説明をするが、能力はそれほど重要でないポストだと感じた。問われるのは都を裏切らないか、忠誠を誓うかだ。有能なプロパー職員を幹部へ出世させたり、公募で民間人を登用したりした方が、納税者の理解は得やすいだろう」とも述べている。

「培った知識・経験を社会の様々な分野で活用することは、社会の要請に応えるものでもあり、有意義」という都の主張には疑問を抱かざるを得ない。

また澤氏は、退職が近づくと、副知事が幹部に天下り先を告げに来ると指摘する。意向調査はなく、「阿吽の呼吸」で続いているというのだ。どこにも書いてはいないが、65歳まで天下りポストを用意する慣習があり、副知事経験者は別格でそれ以降も用意されているという。

■天下りのコストは誰が支払っているのか

筆者はこうした天下りを以前から問題視してきた。その主な理由は、都内の高額な鉄道運賃と深く関連しているとも考えるからだ。

筆者はプレジデントオンラインで「『東京の電車賃は安い』はウソである…乗り換えのたびに『初乗り運賃』がかかる首都・東京の大問題」(2023年1月16日)と題する記事を書いた。都内には18社が路線を持ち、複数社にまたがって移動する場合は、基本的に各社の初乗り運賃を含む運賃が単純加算され、高額になることを指摘した(乗り継ぎ割引制度も一部存在している)。また天下りを受け入れている新しい鉄道会社の距離別運賃がJRや既存の私鉄に比べて高いことが多い。

例えば、先日、筆者がJR池袋駅からりんかい線の品川シーサイド駅まで移動したケースで考えたい。

JR池袋駅から埼京線を利用すれば乗り換えなしで行けるのだが、途中の大崎駅から別会社「りんかい線」となる。池袋―大崎駅は13.4キロで210円(切符利用、以下同じ)、大崎―品川シーサイド駅はわずか3.3キロだが280円となり、計490円もかかった。

りんかい線は都が90%以上を出資する第三セクター方式で設立された東京臨海高速鉄道株式会社が運営している。先述した都の政策連携団体の一つになっている。斎藤真人社長は元収用委員会事務局長、谷本俊哉専務は元交通局建設工務部長だ。同社の「令和4年度 人件費等の状況について」によると、

■天下り先になっている鉄道会社の運賃は高い

就職活動中の学生と話をしていて、「交通費の負担がきつい」と訴えられることが度々あった。とくにお台場の東京ビッグサイトではよく企業の合同説明会が開催される。就活生の多くが新橋駅、あるいは豊洲駅からゆりかもめに乗り換えて会場に向かうことになる。

新橋駅から東京ビッグサイト駅までは11.3キロで390円、豊洲駅からだと3.4キロで260円かかる。当然、そのためにはJRや東京メトロ、その他私鉄等を使うケースが多いから往復で1000円以上、場合によっては片道でもそのくらいかかってしまう。

ゆりかもめは株式会社ゆりかもめが運営している。路線名としてのゆりかもめは愛称で、正式には東京臨海新交通臨海線だ。安部文洋社長は元政策企画局技監だ。同社の「令和4年度 人件費等の状況について」によると、常勤の役員報酬は1人平均1310万円に上る。

この会社には株式会社東京臨海ホールディングスが99.9%、東京都が0.1%を出資している。東京臨海ホールディングスは都の臨海副都心における第三セクター会社を統括する持ち株会社で、梶原洋社長は元東京都副知事が務めている。施設管理事業、交通事業、ビル事業、展示会事業、埠頭事業でグループ会社を持っている。各社でも天下りポストが用意されやすい。

なお多摩都市モノレール株式会社も、株の80%ほどを東京都が所有している。奥山宏二社長は元下水道局長だ。同

■「都庁ホールディングス」と呼ばれる理由

JRや東京メトロなど既存の鉄道会社が新しい路線を作れば、鉄道運賃は「一社一運賃」が原則なので、初乗り運賃加算はないし、距離別運賃も同じだ。新路線開設のための資本費回収促進のための「加算運賃」は認められているが、それほど高額にはならない。しかし全くの別会社となればそうはいかない。そのコストは利用者、都民が負担することになる。天下り先確保の意向が新たな鉄道会社設立の動機になっていないかという問題だ。

猪瀬直樹知事(在任2012~2013年)のときに東京メトロと都営地下鉄の統合が目指された。「バカの壁」で話題になった九段下駅の乗り換え改善策は講じられたが、統合は実現しなかった。現在両社線の乗り継ぎでは70円の割引はある。

東京都は巨大な自治体であり、政策を遂行するためには都庁だけでは難しい。澤氏が「都庁ホールディングス」と呼ぶ理由はここにある。政策連携団体や事業協力団体が担う意味はないわけでないが、本当に必要なものかどうかは状況に応じて精査するべきではないか。単なる天下り先のポスト、既得権と言われても仕方ない現状があるように感じる。

■「再々就職先」は公表の対象外

民間企業への再就職は天下りとして問題はないのであろうか。

東京民報2023年11月26日号は、「三井不動産 東京都幹部9人が天下り 外苑再開発 強行姿勢の陰で」の見出しで、東京都が推進する神宮外苑再開発計画(新宿区・港区)の事業施行者、三井不動産グループ2社が都退職幹部の天下りを9人も受け入れ、事業を所管する都市整備局と深い関係にあることが明らかになったと報じた。

記事のなかで、全国市民オンブズマン連絡会議幹事の清水勉弁護士は、「都とのパイプ役にOBを使い、都政をコントロールし影響を与えようとしてきた癒着関係の疑念が生じてもおかしくない」と指摘している。

また清水氏が指摘するように、都は幹部退職者の氏名を公表しているが、その後民間企業に渡った元幹部は公表の対象になっていない。「幹部退職者の再就職先公表制度は骨抜きになる。再々就職先もその後の就職先もことごとく公表すべきだ」という指摘はその通りだ。

■官民の癒着、税金の無駄遣いの恐れ

冒頭で、許認可権限をちらつかせた天下りが横行すれば、利益誘導など官民の癒着につながると述べたが、東京都はその予算規模から、民間企業からみれば、大口の発注元でもある。

天下りを受け入れることで、民間企業側には受注で優位な立場になろうとする意図が生まれる。それによって競争が阻害され、無駄な税金を使うことにもなりかねない。

天下りは都民の生活に密接な問題となっている。先述の通り都庁でも過去に改善策が講じられているが、十分とは言えない。4年に一度の都知事選が近い。都民の皆さんがこの問題に関心を持ち、活発な政策論争が行われることを期待したい。

----------

日本女子大学家政学部 元教授

独立行政法人国民生活センター調査室長補佐、米国ワイオミング州立大学ロースクール客員研究員等を経て、日本女子大学教授。一橋大学法学博士。消費者委員会委員、埼玉県消費生活審議会会長代行、東京都消費生活対策審議会委員等を歴任。専門:消費者政策・消費者法・消費者教育。2024年3月に同大を退職。著書に『新版 大学生が知っておきたい生活のなかの法律』『大学生が知っておきたい消費生活と法律【第2版】』(いずれも慶應義塾大学出版会)などがある。歌舞伎を中心に観劇歴40年。自ら長唄三味線、沖縄三線を嗜む。

----------

(日本女子大学家政学部 元教授 細川 幸一)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

《内部文書入手》小池百合子都知事“肝煎り部署”で残業時間月45時間超が続出 「労働基準法の上限を遵守できていない」

文春オンライン / 2024年7月3日 16時0分

-

日本の解き方 東京都知事選は盛り上がるか 小池百合子氏の公約は現職の安心感 蓮舫氏は具体性に欠くが…神宮外苑が突破口か

zakzak by夕刊フジ / 2024年6月22日 15時0分

-

「#萩生田百合子」がSNSで猛拡散!外苑再開発めぐるズブズブ癒着と利権が都知事選の一大争点に

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月19日 9時26分

-

【都知事選、本当の争点】②どこ行った?!東京大改革原則は守られたか?

Japan In-depth / 2024年6月16日 11時0分

-

ストップさせなきゃいけない小池都知事の政策は山ほどあるぞ(ラサール石井)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月13日 9時26分

ランキング

-

1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」

読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分

-

2殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう勾留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分

-

3かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分

-

4マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌

毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分

-

5なぜ日本のメディアでは小池百合子都知事の「荒唐無稽な噓」がまかり通るか《カイロ大「1年目は落第」なのに首席卒業》

文春オンライン / 2024年7月3日 6時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください