「情けは人のためならず」は科学的に正しい…見知らぬ他人の幸せを願うことが自分の幸福につながるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 9時15分

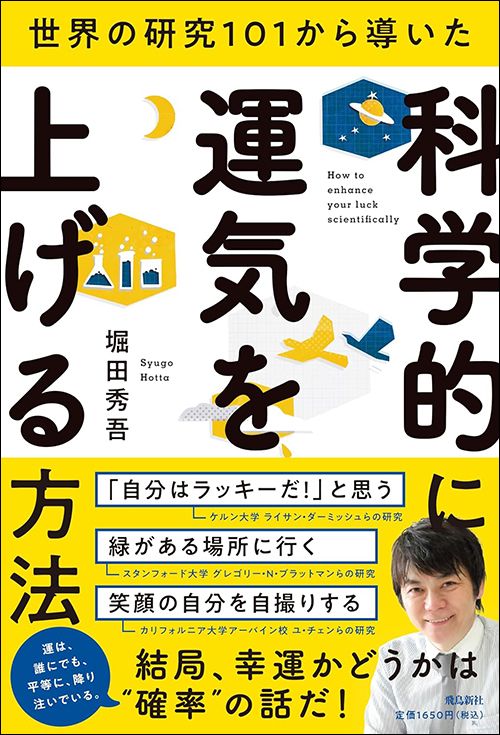

※本稿は、堀田秀吾『世界の研究101から導いた 科学的に運気を上げる方法』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。

■不幸なニュースに無力感を感じたらどうするか

「情けは人のためならず」ということわざがあります。

これは、「人にかけた情けは巡り巡って自分に返ってくる」という意味ですが、私たちのご先祖様は、「人のためになること(向社会的行動)をすると、自分のためになる」とどこかで気づき、大切なこととして語り継いできたわけです。

みなさんの中にも、令和6年能登半島地震の災害支援金などに寄付をされた方もおられることと思います。

しかし、今回の地震のようなあまりに被害が大きいものだと、寄付をしても、すぐに事態が好転するわけではないので、心が晴れずにモヤモヤしてしまいがちです。

国外を見ても、本当に酷い出来事ばかり……。

今、社会に山積するさまざまな問題に対して、自分にできることをひとまずやって、そのあと何もできずに苦しんでいる――そんな方も多いと思うのですが、一つお伝えしたいのが、「心を寄せるだけでいい」ということです。

■心を寄せるだけでも「何かしている」ことになる

どうしてもニュースは風化してしまうので、新しい大きな災害や紛争が起きると、そのニュースが増えて、まだ復興していない災害の被災地や、紛争が続いている地域のことを忘れてしまいがちです。

しかし、覚えてさえいれば、今は余裕がなくても、また少し懐具合がよくなったら、再び寄付することだってできます。

覚えていること、心を寄せることさえできれば、それだけで立派に「何かしている」ことになります。

もちろん、災害や紛争のような大きな話に限らず、少し元気がなさそうに見えた友人に、仕事が忙しくて連絡はしていないが思いを寄せている、といった話でも同じことです。

■脳は「情けは人のためならず」の正しさを理解している

――と、ここまでは、「向社会的行動の捉え方、枠組み」的な内容になってしまいましたが、この話も、ちゃんと幸福度に繫がります。

というのも、「他人の幸せを願う」だけでもハッピーアクションになるのです。

アイオワ州立大学のダグラス・A・ジェンタイルらは、被験者496名に大学内の建物の周囲を12分間歩いてもらい、その間、目に入る見知らぬ人たちについて、次の4グループに分けて、それぞれの内容を一所懸命に考えてもらいました。

(2)彼らと共有できる希望や感情について考える

(3)彼らと比べて自分が恵まれているか考える

(4)彼らの衣服やアクセサリーについて考える

すると、グループ(1)の被験者は、不安感が減少し、幸福感や共感力が向上し、思いやりや連帯意識が高まるなどの結果が出たのです。

これもやはり、進化心理学で説明できる現象です。

脳は“情けは人のためならず”が正解だと理解している。

つまり、利他的な行動をすると幸福感を覚えるようになれば、生存競争を勝ち抜きやすいと認識しているわけです。

だから、他人の幸せを願うことで、自分も幸せな気分になる。

この研究で注目するべきは、「他人の幸せを願う」がハッピーアクションになっている点です。

お金を使うことほど、直接的な影響は及ぼせないし、無力感に苛まれることもあるでしょう。

それでも、少なくとも脳は、心を寄せるべき何か/誰かのことを忘れず、思い続けるだけでも、幸福度が上がるアクションと認識しているわけです。

■見知らぬ人の幸せを願うと自分の幸福度が高まる

また、「見知らぬ人でいい」というのも、面白い点です。

ともすれば、知らない人のことは、ネガティブに評価しがちになるのが人の常――。

生存率を上げるためには、知らない人は警戒すべきという本能のはたらきがあるからです。

でも、心の中で見知らぬ人たちの幸せを願っているだけなら、彼らと直接かかわることはないので、危険が伴うわけではありません。

実質的に、自分には無害。

それなら、道で見かけた子どもや、微笑ましい老夫婦、頑張っている人など、気持ちを寄せやすい人を見つけては、彼らの幸せを願う。

そういうことを続けていると、あなたの心もポカポカし、幸福度が高まる日常に変わるでしょう。

■人間は放っておくと不安になってしまう生き物

そうはいっても、テレビやSNSから悲しくなるニュースなどが流れてくると、心が傷つきます。

人間は放っておくと不安になってしまう生き物だから、ついSNSやニュースを見て、友人知人の近況や、社会問題について調べてしまいます。

でも、ゲルフ大学のエイミー・ミューズらの研究によると、フェイスブックなどのソーシャルメディアの利用は、嫉妬心を増幅するそうです。

また、人間はネガティビティ・バイアスを持っているので、ニュースなどの情報を見たときに、ついついネガティブな情報ばかりが目に入ってしまうということもあります。

結局、そういった情報サービスへの依存は、アンハッピーアクションになってしまう可能性が高いわけです。

さらに、自分で調べると情報を集めすぎてしまうことも多々あります。

情報が多すぎるのも問題で、それはそれで、正しい選択ができなくなったりすることもラドバウド大学のアプ・ダイクスターハウスらの研究などで分かっているのです。

これらの研究を踏まえると、何かに集中したい人は、隣の部屋や時限式のロッキングコンテナに隔離するなどして、強制的にスマホが使えない状況にできるとよいでしょう。

■スマホが近くにあると脳のワーキングメモリが低下

実際、南メーン大学のビル・ソーントンらの研究で、スマホがそばにあるだけで、注意力が低下するということが分かっています。

同様に、テキサス大学オースティン校のアドリアン・F・ウォードらの研究で、机の上、ポケットやバッグの中、別の部屋にスマホがある状態で実験したところ、スマホが近くにあるほどワーキングメモリの機能と流動的知性(新しい問題に対して論理的に考えたり解決したりする能力)が低下することが分かりました。

単に、スマホが近くにあるだけで、認知能力が低下し、認知機能が損なわれること、すなわち集中して効果的に脳を使うことができなくなることが分かったわけです。

また、スマホへの依存度が高い人ほど、スマホの存在が認知能力に与える影響が大きいそうです。

このように、スマホは、現代の生活の中で、ほぼなくてはならない存在感を示すものにはなっていますが、集中したいときはそばに置かないことが大事なようです。

■デジタル・デトックスで心身の健康を回復する

他にも、デジタル・デトックス、すなわち、スマホやパソコンなどのデジタル機器や、インターネットを一定期間使わない時間をあえてつくるのもいいでしょう。

ヴッパータール大学のテダ・ラトケらのメタ研究によると、スマホの使いすぎは、ストレスの増加、不安、抑うつ、睡眠障害、身体活動の低下、対面での社会的交流の減少、全体的な幸福感の低下、中毒的な行動、生産性の低下、現実世界との断絶感など、ネガティブな影響のオンパレードです。

しかし、デジタル・デトックスの時間を設けることで、幸福感、気分、健康行動、不安レベル、スマホへの依存を改善する傾向があるようです。

頭をリフレッシュしたり、リアルな世界での体験や人との繫がりを大切にするために、「モバイルフリー」な日をあえて設けて、実際の世界で遊んだり、友人や家族と楽しむ時間をつくりましょう。

■SNSの利用時間が長い人ほどうつになる傾向

スマホで利用されるSNSにも、幸福度を下げる効果があります。

SNSと幸福度の研究は数多くあり、その結果はさまざまながら、総じて言えることは、「やりすぎはよくない」というものです。

たとえば、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのイボンヌ・ケリーらが、若者1万人以上(平均14.3歳)を対象に実施した調査では、SNSの利用時間が長い人ほどうつになる傾向が見られ、特に女性はその傾向が強く出ています。

また、ペンシルバニア大学のメリッサ・G・ハントらの研究では、1日30分程度であれば、孤独感の解消、うつの抑制などの効果があるという結果が出ています。

ハントらは、学生143名を対象に、次の2グループに分けて実験を行いました。

B SNSをいつもどおり、制限なく好きなときに利用できる

すると、グループAの被験者は、グループBに比べて、孤独感やうつ、不安を抑制する効果が見られました。さらには、両グループの被験者に「取り残される」といった不安が解消される傾向が示されています。

■スマホが手放せないならアプリの利用制限をかける

ただし、これだけ見るといいことばかりに見えますが、ハントらも長時間の利用はいい効果をもたらさず、1日30分程度に留めるべきとしています。

つまり、「集中」というハッピーアクションの邪魔になるスマホから離れると、SNSからも遠ざかれるので、ダブルのハッピーアクションになるわけです(それで仕事用PCでSNSを見るようでは本末転倒ですが……)。

とはいえ、SNSのメリットを挙げる研究は他にもありますし、完全に止めたほうがいい、とまでは思いません。

そこでおすすめしたいのが、スマホ制限アプリの利用です。

SNSなど、特定のアプリの利用制限を設定できるので、自分の集中を妨げるSNSやゲームのアプリだけを使えなくすれば、緊急時の電話連絡などは問題なくできます。

「家族や仕事相手と連絡が取れなくなると困るから、物理的なスマホ隔離はできない……」という方にはピッタリです。

そうして、他の用事がないときに30分だけSNSをすれば、SNSのデメリットを回避して、メリットだけを享受できるかもしれません。

そのためには、SNSを決まった時間に決まった時間だけするという日々のルーティンにすると、セルフコントロールがしやすくなります。その時間が来ると強制的に止めるような仕組みにするのです。出勤前の空いた時間だけする、トイレで用を足すときにだけするなど、他の決まった時間で必ず止めざるを得ないルーティンに組み込みましょう。

人間は、意思だけで行動を変えることはなかなかできません。

ですから、そうせざるを得ない状況をつくり出すように、環境や行動パターンを整えていくのです。

----------

明治大学法学部教授、言語学博士

1968年、熊本県生まれ。シカゴ大学言語学部博士課程修了。ヨーク大学ロースクール修士課程修了・博士課程単位取得満期退学。専門は、司法におけるコミュニケーションの科学的分析。言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、『誰でもできるのにほとんどの人がやっていない 科学の力で元気になる38のコツ』(アスコム)など、著書は50冊を超える。

----------

(明治大学法学部教授、言語学博士 堀田 秀吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「目標を紙に書いて壁に貼る」は科学的に正しい…目標を書いた人と書かなかった人では達成率が違う理由

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 9時15分

-

「コンビニで新商品を買う」と科学的に運気が上がる…「自分はチャレンジを恐れない」と脳をダマす効能

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分

-

お金がなくても「運動で幸せになれる」研究結果 運動するグループと運動しないグループで調査

東洋経済オンライン / 2024年6月8日 18時0分

-

「嘘の笑顔で自撮りする人」が幸せになれる根拠 ニッコリ笑った自撮りがもたらすスゴイ効果

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 16時0分

-

他人にお金を使う人の幸福度が上がるカラクリ 他人と繫がる重要性が刻み込まれた人間の脳

東洋経済オンライン / 2024年6月4日 17時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください