「コンビニで新商品を買う」と科学的に運気が上がる…「自分はチャレンジを恐れない」と脳をダマす効能

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分

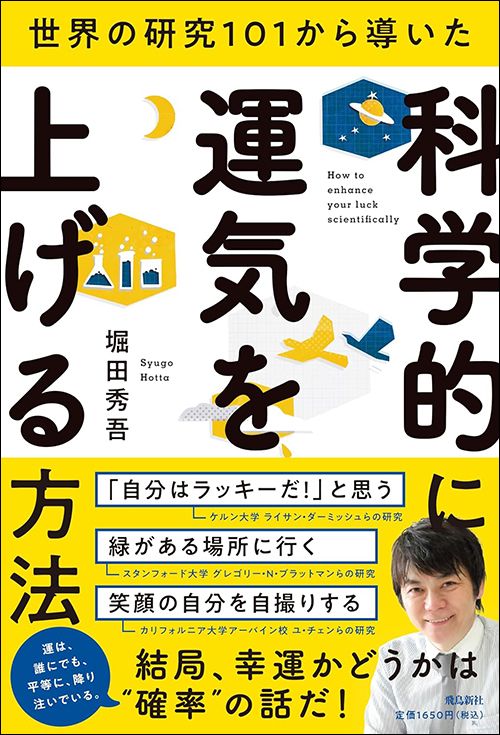

※本稿は、堀田秀吾『世界の研究101から導いた 科学的に運気を上げる方法』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。

■新しいものに飛びつく好奇心が運気を上げる

英語には、“Curiosity killed the cat.”「好奇心は猫を殺した=好奇心もほどほどに」ということわざがあります。

一方で、“A cat has nine lives.”ということわざもあります。

猫は9つの命があるほどなかなか死なないというものです。

そんな猫でも好奇心には大きなリスクを伴うものなのでしょう。

いわんや動物の中では身体的能力や耐久力という観点からは生命力が弱い部類に入る人間は……というわけです。

しかし、その正反対と言える「新しいものに飛びつく」ことで、運気を上げることができるのです。

好奇心とは、未知のものに関心を惹かれることですが、未知のものに飛びつくことは、たしかにリスクの高い部分があるでしょう。

人間を含む動物は、基本的に未知のものに注目し、警戒もします。

自分に害を与えるものかを確かめるためです。

一方で、好奇心は私たちを新しい場所や経験へと連れて行ってくれます。

時には予想もしない難しい状況に遭遇することもあるかもしれません。

逆に、好奇心がきっかけでまったく新しいことを見つけたり、思いがけない出来事に出会うこともあります。

実際、好奇心旺盛な人ほど成功する可能性が高い、すなわち、新しいものに飛びつくことが運気を上げることを示す研究があるからです。

レディング大学のジェニファー・キング・L・ラウらの研究では、マジックなどを見せたあとに、「不快な電気ショックを受けるかもしれないが、それでもそのタネ・答えを知りたいですか」と聞く実験を行いました。

結果、好奇心旺盛な人ほどそのようなリスクがあっても知りたがる、積極的に賭けに出る傾向があったということです。

■知的好奇心がある人ほど学業で好成績を残せる

また、チチェスター大学のソフィー・フォン・スタムらは、天才を調べた過去の研究をメタ分析し、知的好奇心がある人ほど学業面でのよいパフォーマンスが出せるということが分かりました。

賢さや努力と同じくらい、この好奇心も大事なわけです。

これは、考えてみれば至極当然の理屈です。

さまざまな可能性に満ち溢れる人生の中で、家族や恩師が敷いてくれたレールの上を走るだけで、自分が成功できる可能性が高い場所に辿り着ける人は、それこそ、よほど幸運な人に限られます。

そこから、自分の意思でレールを降りるにしても、自分により合った別のレールを見つけるにしても、簡単なことではありません。

別の新しいレールだって1本ではありませんし、その選択肢を広げるうえでも、いろいろな物事やジャンルに興味を持つ好奇心が大切です。

■生まれつき慎重なタイプでも挑戦は習慣化できる

ただ、リスクがあっても、恐れずに新しいチャレンジができる性質を「新規探索性」と言うのですが、この性質はかなり大きな割合で、遺伝で決まるものとされています。

つまり、もともと新規探索性を持っていない人もいるので、できるだけ、意識的に「新しいものに飛びつく」のが、運気を上げるアクションになるわけです。

コンビニや行きつけの飲食店などで、新商品・新メニューを見つけたら、とりあえず試してみる。

ChatGPTのような、無料で使える話題のものが登場したら、とりあえず試してみる。

そんな意識を持ち、習慣化できれば、生まれつき慎重な方でも、それはそれとして、「自分はチャレンジを恐れない人間だ」と脳を騙せます。

さらに、慎重な性格でも、「チャレンジするほうが成功しやすい」と理解し、信じられれば、よりよい人生のために勇気を出すこともできるはずです。

基本的に人間は、いろんなことをやっているうちに、自分の好きなもの、自分に合ったものを学んでいく生き物です。

だから、猫はともかく、好奇心は人を殺さないのです。

それどころか、その可能性を広げるきっかけとなってくれます。

さらに言うなら、「好奇心」という言葉の定義を広げれば、危険と隣合わせで生きる人であっても、好奇心が重要な存在と考えることも可能です。

■ネガティブ思考も実は好奇心の一種

オーストラリア国立大学のウィリアム・M・ホワイトクロスは、好奇心の持つ力について調べた研究論文で、好奇心を次の2種類に分類しています。

(2)未知の事柄があることが不安で、不安解消のために答えを求める気持ち

多くの人は、(1)を好奇心と考え、(2)は「ネガティブ思考」的な枠で捉えているのではないでしょうか。

ネガティブ思考にはいい側面もあります。

ですから、ネガティブ思考に陥りがちな人も、必要以上に悲観的に捉える必要はありません。

ネガティブ思考から来る慎重さが、自分を助けるシチュエーションも確実にあります。

ただ、人間の脳はことばに引っ張られる生き物なので、「ネガティブ」ということばを考えたり、言ったりせずに済むなら、それに越したことはありません。

そこで、知らない物事に不安を覚えたり、答えられない問いがあったらイライラしてしまう気持ちを、「ネガティブ思考」ではなく、ホワイトクロスの言う「好奇心」だと捉え直すのです。

そうすれば、不安になりがちな自分と、より付き合いやすくなります。

■「ワクワクしている」と口にして脳をだます

この捉え直しは、「リアプレイザル」とも呼ばれ、科学的にも効果がある手法です。

人間は前向きに興奮しているときも、不安に怯えているときも、胸がドキドキしたり、汗ばんだりします。

脳はその反応がポジティブなものか、ネガティブなものかはっきり分かっていないところがあります。

なので、たとえば、ハーバード大学のアリソン・ウッド・ブルックスの研究では、本当は緊張していても、「私はワクワクしている」と、ことばに出したり思ったりすることで、パフォーマンスが上がる結果が出るそうです。

ぜひ、自分は不安になりやすい性格だと思っている方は、「好奇心が強い」のだと言い換えてみましょう。

そのうえで、(1)「未知の事柄があるとき、前向きに知りたいと望む気持ち」である好奇心の力を得るために、意識的に新しいものに手を出してみてください。

■思い通りにいかなくても偶然から人生は好転する

「プランド・ハップンスタンス・セオリー」という理論があります。

先に断っておくと、この理論は科学的に証明されたとまでは言えないものです。

ただ、その他の研究などを踏まえると、一定の説得力はあると私個人が考えているのと、好奇心とセットで考えれば、運気を上げたいみなさんの気持ちを少し軽くできるのではないか……と考えています。

プランド・ハップンスタンス・セオリーは、「計画的偶発性理論」などと訳される、心理学者・教育学者のジョン・D・クランボルツが1999年に提唱したキャリア理論です。

その名のとおり、偶発性を重要視して、計画的に偶然が起こるようにキャリアを形成していく――というもので、クランボルツはキャリアのターニングポイントの8割は、偶然によるものとしています。

ですから、「今、自分に見えている選択肢がすべてではない」と、みなさんにお伝えしたいのです。

目指していた職業に就けなかった。

志望校に入れなかった。

そんなことがあったら、自分の人生が失敗してしまったかのように感じてしまうかもしれません。

ですが、人生はまだまだ先があります。

そこで諦めてしまわずに、その場その場でベストを尽くせば、思わぬ偶然に引っ張られて、想像もつかない形で人生が好転しはじめる可能性だってあるのです。

■偶然が生まれやすくなるように行動することが重要

特に、現代のような、変化があまりにも早く大きくなっている時代では、あるときに考えた自分の10年後のキャリアが、実際に10年経ったときに魅力的なものでなくなっている可能性もあるわけです。

自分に見えていない可能性、選択肢を常に意識しておくことは、リスクヘッジにもなるんですね。

さらに、クランボルツは偶然を主体的に活用することと、意識的に偶然が生まれやすくなるように行動することが重要であるとしています。

つまり、「ただ偶然に身を任せる」のではなく、

(2)偶然が起こりやすい生き方をする

この2点を意識することが、プランド・ハップンスタンス・セオリーのポイントになるのです。

好奇心をもって、偶然を味方につける――。

そうすれば、科学的に運気を上げることができるのです。

----------

明治大学法学部教授、言語学博士

1968年、熊本県生まれ。シカゴ大学言語学部博士課程修了。ヨーク大学ロースクール修士課程修了・博士課程単位取得満期退学。専門は、司法におけるコミュニケーションの科学的分析。言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、『誰でもできるのにほとんどの人がやっていない 科学の力で元気になる38のコツ』(アスコム)など、著書は50冊を超える。

----------

(明治大学法学部教授、言語学博士 堀田 秀吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「目標を紙に書いて壁に貼る」は科学的に正しい…目標を書いた人と書かなかった人では達成率が違う理由

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 9時15分

-

「情けは人のためならず」は科学的に正しい…見知らぬ他人の幸せを願うことが自分の幸福につながるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 9時15分

-

お金がなくても「運動で幸せになれる」研究結果 運動するグループと運動しないグループで調査

東洋経済オンライン / 2024年6月8日 18時0分

-

「嘘の笑顔で自撮りする人」が幸せになれる根拠 ニッコリ笑った自撮りがもたらすスゴイ効果

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 16時0分

-

他人にお金を使う人の幸福度が上がるカラクリ 他人と繫がる重要性が刻み込まれた人間の脳

東洋経済オンライン / 2024年6月4日 17時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください