「目標を紙に書いて壁に貼る」は科学的に正しい…目標を書いた人と書かなかった人では達成率が違う理由

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 9時15分

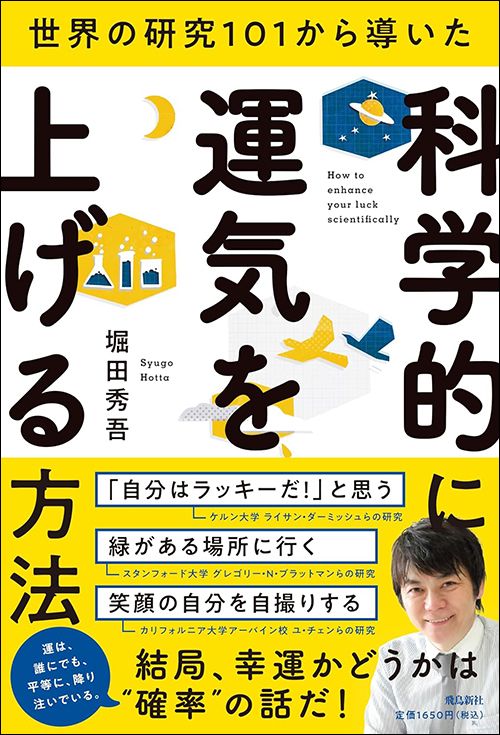

※本稿は、堀田秀吾『世界の研究101から導いた 科学的に運気を上げる方法』(飛鳥新社)の一部を再編集したものです。

■「私は痩せられる」と信じた女性ほど本当に痩せた

ハンブルク大学の心理学者ガブリエル・エッティンゲンは、著書『成功するにはポジティブ思考を捨てなさい 願望を実行計画に変えるWOOPの法則』(講談社)の中で、むやみやたらなポジティブ思考に警鐘を鳴らしています。

ただし、エッティンゲンの目的は行動の重要性を伝えることであって、ポジティブ思考の全否定ではありません。

むしろ、ポジティブ思考の重要性が分かる実験を、エッティンゲン自ら行っています。

ダイエットのプログラムに取り組む肥満女性に、目標達成に対する自信を尋ねたところ、「自信がある」と答えた被験者たちは、そうでない被験者と比べて約12キロ多く減量に成功する結果が出ています。

ポジティブ思考の強さ、さらには女性の信じる強さを裏づける研究と言えます。

■「ポジティブ思考=楽観的に考える」ではない

では、エッティンゲンはなぜ、ポジティブ思考に警鐘を鳴らすのか?

その答えも、同実験にあります。

被験者に自信を尋ねるとき、エッティンゲンは「食べ物の誘惑に勝てると思うか?」とも質問しているのです。

そして、「誘惑に勝つのは簡単」と考える被験者と、「そうではない」と考える被験者とでは、後者のほうが約11キロも多く痩せるという驚きの結果が出ています。

裏を返せば、目標達成を甘く見るポジティブ思考の人は、ほとんど痩せられなかったわけです。

この研究は、自分の価値を低く見積もるネガティブ思考はNGですが、「未来の想像」についてなら、ネガティブ思考がむしろプラスになることを教えてくれます。

大切なのは、楽観的なポジティブ思考ではなく、現実的なポジティブ思考で目標に臨むことです。

簡単に成功できそうなら、わざわざ目標にはしないでしょう。

基本的に、目標達成への道筋には多くの壁があるのが当たり前です。

■目標達成のために必要なものをリアルに想像する

アメリカで大活躍する野球選手の大谷翔平が、高校時代に詳細なマンダラチャートで目標達成への道筋を考えていたエピソードは有名です。

自分が目標に到達するために必要だと思うものをリアルに想像すると、そこに立ちはだかる障壁を具体化できるので、アクションに繫げやすくなるわけです。

単純なたとえですが、大谷選手に憧れて、「自分は大谷みたいになれる!」とポジティブに思うけれど、現状では特に身体能力に恵まれているわけではない同い年の小学生A君とB君がいたとします。

A君は特に未来のことを考えず、ただポジティブに「大谷になれる」と思っている。

一方、B君は大谷選手や、幼い頃から身体能力が高かったアスリートが、幼少時代にやっていたトレーニングなどの取り組みを調べて、自分の現在位置との差を比較してポジティブに「大谷になれる」と思っていたとしたら――。

おそらく、夢が叶うかどうかはともかく、10年後、20年後に大谷選手に近づいているのはB君に違いありません。

■ネガティブ思考でなければ生き残れなかった人類

また、エッティンゲンは、ダイエットに取り組む女性だけでなく、条件のよい就職先を探す学生、パートナーを探す独身者、人工関節置換術を受けた高齢者らを対象に、同様の実験を行っています。

これらの実験でも、やはりポジティブ思考でありながら、目標達成の困難さを認識している現実的な被験者が、そうでない被験者よりも熱心に、就職活動やパートナー探し、リハビリテーションに取り組み、成功する結果が出ています。

そもそも論で言うと、人間はネガティブ思考が普通です。

人の心を進化論の観点を取り入れて考える「進化心理学」という分野があります。

進化心理学では、人類の進化の長い歴史から考えると進化にはとても長い時間がかかるのに、文明の発展などはつい先ほど起こったようなものなので、人間の心も体も旧石器時代から大きく変わっていない、生物としての進化が追いついていないと考えます。

家も、便利な道具も、蛇口をひねれば水が飲める水道も、食べ物が買える店もなかった時代の人間の生活は、夜暗いだけで恐ろしく、いつどこで獣に襲われるかも分かりませんでした。

ちょっとした怪我や病気でも命を落としてしまいます。

ですから、常に警戒し、危険そうな情報にアンテナを張り巡らせることが、生存率を大きく左右するので重要だったのです。

■「そんな自分だからこそ成功できる」と考える

特に、ネガティブな情報は自分にとって不利な情報ですが、そんな情報に注意を払えるほうが危険や脅威に対して準備や対処がしやすく、生存競争において有利だったわけです。

ですから、人間には本能的にそういう情報に注意が向くようにできているということ。

というわけで、自分が少々ネガティブ思考でも、気にすることはありません。

似た性格や考え方の人はたくさんいますし、見方を変えれば、ネガティブな人は危機意識が高い人。

とても高性能な生命維持のためのアンテナを備えた人なのです。

ですから、ポジティブ思考が苦手な人は、ぜひネガティブ思考を、自分の現在地ではなく、未来の目標達成のために働かせましょう。

そして、その簡単ではない未来予想図を恐れるのではなく、「そんな自分だから、エッティンゲンの実験のように成功に近づくんだ」と現実的なポジティブ思考を奮い起こしてください。

■目標を紙に書いて部屋に貼るのは理に適っている

さらに、目標を叶えたい人にオススメの方法があります。

それは、「目標を紙に書いて、部屋に貼ること」。

みなさんは、「絶対合格!」などと目標を紙に書いたりするでしょうか?

ドラマや漫画などで、そんな目標を書いた紙を部屋に貼り、はちまきを巻いて勉強に集中する受験生――みたいな描写を見たことがある方は多いと思います。

とはいえ、少々レトロな印象があることは否めません。そもそも若い読者は、ピンと来ない光景かもしれませんね。

ただ、そんなアナログな取り組みも、決して捨てたものではないのです。

実は科学的に運気を上げる方法だったりします。

ドミニカン大学カリフォルニア校のゲイル・マシューズは、アメリカ・ベルギー・英国・インド・オーストラリア・日本からさまざまな業種の被験者を集め、目標を設定し、達成に向けて努力するグループをつくりました。

各グループの目標の中身は被験者にお任せで、マシューズは目標の扱い方を、次の五つに分けて指示しました。

B 目標を書く

C 目標と行動の約束を書く

D 友人宛てに目標と行動の約束を書く

E 友人宛てに目標と行動の約束を書き、進捗記録を毎週報告する

すると、この5グループの目標達成率は、グループAと比較して、Bが約1.2倍、Cが約1.4倍、Dが約1.5倍、Eが約1.8倍という驚きの結果が出ました。

■周囲に公言することで自分を追い込める

マシューズの同様の研究でも、目標とやるべきことを書き、それを友人に話すと19%、進捗を友人に毎週報告することで33%も成就率が上がる結果が出ています。

「海賊王に俺はなる!」とただ心の中で思ってなれないのと、周囲の人に公言してなれないのとでは、後者のほうが確実に恥をかく羽目になります。

人はできるだけ恥ずかしい思いは避けたいものですから、目標を公言すると「達成できない場合は恥ずかしい」という気持ちを生み、「達成するためには頑張るしかない」と具体的な行動に繫げる効果が期待できるわけです。

このような宣言の効果(心理学者のクルト・レビンが提唱した「パブリック・コミットメント」と言います)を裏づける研究は、他にも数多くあります。

■手を動かして書き出すことで「約束」の重みが増す

さらに、「書く」ことにも着目してください。

ただ見たり、タイピングするよりも、手書きで勉強するほうが脳を刺激できるので効果的だったり、脳内のモヤモヤが整理できるので、メンタルヘルスやワーキングメモリの機能の向上に効果的だとする研究も多数あります。

マシューズの研究は、そんな手書きの効果と「約束」の重みを結びつけているわけです。

目標を書かず、ただ思い浮かべるだけのグループAは、一番軽い自分との約束です。

自分の誇りは傷つくかもしれませんが、失敗してもバレずに済みます。

グループBも自分との約束ですが、手を動かして紙に書くと、より重い約束になります。また、冒頭で触れたように、書くだけではなく部屋などに貼り、毎日目につくようにするとより効果的です。

さらにグループCでは、目標達成の道筋に必要な行動を明確にするので、自分をより追い込むことができます。

友人に見せるグループDまで来ると、バレずに目標を投げ出すことができなくなり、恥をかきたくなければ目標に向き合うしかなくなります。

そしてトドメのグループEは、さらに「目標達成に必要な行動」をちゃんとやっているかまで他者と共有することになるので、さらにサボりにくく、たゆまぬ努力が求められる形になるわけです。

このような理由から、目標を可視化(できれば手書きで)して、その内容を人に話して共有することが、行動の強制力を生み出すことになり、最終的に目標達成の確率を上げられるのです。

進捗まで共有するのはハードルが高いですが、紙に書いて貼ることはすぐにでもできそうではありませんか。

----------

明治大学法学部教授、言語学博士

1968年、熊本県生まれ。シカゴ大学言語学部博士課程修了。ヨーク大学ロースクール修士課程修了・博士課程単位取得満期退学。専門は、司法におけるコミュニケーションの科学的分析。言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、『誰でもできるのにほとんどの人がやっていない 科学の力で元気になる38のコツ』(アスコム)など、著書は50冊を超える。

----------

(明治大学法学部教授、言語学博士 堀田 秀吾)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「コンビニで新商品を買う」と科学的に運気が上がる…「自分はチャレンジを恐れない」と脳をダマす効能

プレジデントオンライン / 2024年6月16日 9時15分

-

「情けは人のためならず」は科学的に正しい…見知らぬ他人の幸せを願うことが自分の幸福につながるワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 9時15分

-

乗客を「やたらと長く歩かせる」空港のスゴい知恵 顧客から「ネガティブな経験」を取り除く工夫

東洋経済オンライン / 2024年6月14日 11時20分

-

「嘘の笑顔で自撮りする人」が幸せになれる根拠 ニッコリ笑った自撮りがもたらすスゴイ効果

東洋経済オンライン / 2024年6月6日 16時0分

-

他人にお金を使う人の幸福度が上がるカラクリ 他人と繫がる重要性が刻み込まれた人間の脳

東洋経済オンライン / 2024年6月4日 17時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください