相続税を払った5人に1人が税務調査を受けている…税理士に依頼しても追徴課税が発生してしまうワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 16時15分

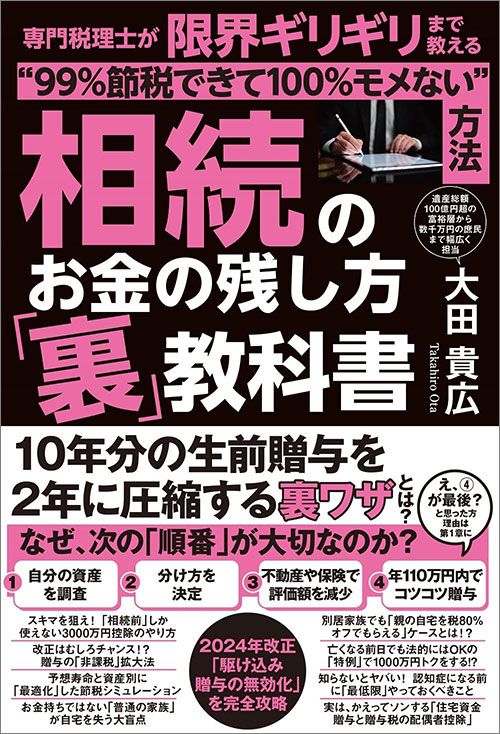

※本稿は、大田貴広『相続のお金の残し方「裏」教科書 専門税理士が限界ギリギリまで教える“99%節税できて100%モメない”方法』(KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

■相続税を支払った5人に1人が税務調査の対象に

日本全国でどれくらいの方に相続税がかかるかご存じですか。答えは100人中8人です。実は相続税は日本の富裕層上位8%にしかかからない税金なのです。

このように相続税は他の所得税や法人税などに比べると課税対象者が少ない税金です。ですが、逆に言えばその分、税務調査に選ばれる確率が高くなるのです。

相続税の税務調査は、簡易な接触を含めると約5人に1人の方が選ばれます。また一度調査に選ばれると、約87%の確率で追徴課税されます。「なるほど相続税申告は税理士に依頼しない人が多いのか」と思われたかもしれませんが、実は全体の約9割の納税者が税理士に依頼して相続税申告をしています。

ではなぜ、税金のプロである税理士が作成しているにもかかわらず、ここまで追徴課税が多いのでしょうか。その理由は、税理士のほとんどは相続税に不慣れなためです。

■相続税の調査の勘所を理解している税理士は少ない

一般的な税理士事務所の場合、毎月の記帳代行や法人の決算申告を主たる業務としています。そのため、相続税申告の業務は年間1~2件程度しか担当しません。こうなると税務調査の立ち合い経験を積むこともできず、何が相続税の税務調査で問題になるかが分からないのです。税務調査の勘所を理解している税理士でないと、調査官と戦える申告書を作成することはできないのです。

税務調査で追徴課税となった場合、本来支払うべき相続税に加え10〜40%のペナルティがかかります。さらに、年利2.4%(2024年時点)の延滞税もかかるのです。

■調査を回避する「カルテ」書面添付制度

統計的には約5人に1人の割合で入る相続税の税務調査ですが、私が所属する円満相続税理士法人では、これまで累計約700件の相続税申告を手掛け、そのうち、税務調査に選ばれたのは7件のみで、ちょうど1%の選定率となっています。

ちなみにその7件のほとんどが資産規模5億円を超えるような大型の相続税申告です。大型の相続税申告の場合は、疑わしいことがなくても税務調査が入ることがあるため、選定率を0%にすることは不可能です。

では、なぜ私たちが行う相続税申告は税務調査率1%で済んでいるのでしょうか。その理由は、全てのお客様に「書面添付制度」を活用しているからです。

書面添付制度とは、税理士が「カルテ」のような書類を作成し、相続税申告書に添付して提出する制度です。調査官と同じ目線を持った相続専門税理士が、相続税申告書を作成する上で問題となりそうな部分を事前に納税者からヒアリングをして、書面に記録し添付します。

この書類があることで、調査官からすれば「この申告は私たちが確認したい部分を既に調べてくれているな。わざわざ調査に入る必要はなさそうだ」と読みとってくれますので、それだけ調査に選ばれる確率が下がるのです。

書面添付制度は、このようないい効果があるにもかかわらず、活用している税理士は全体の22%しかいません。なぜ少ないかというと、この書類に嘘の記載があると税理士が懲戒処分されるという決まりになっているからです。相続税に慣れていて、自信をもって作成できる税理士でないと、書面添付制度を使うことはできないのです。

■「うちは財産が少ないから大丈夫」ではない理由

「うちみたいに財産が少ないところには、税務調査はこない」と油断していると危険です。富裕層に優先して調査が入る事実はありますが、財産が少なくても次の三つの特徴を持つ家庭には調査が入りますのでご注意ください。

(1)家族が持っている財産が多い

配偶者や子供や孫など、故人以外の家族が多くの財産を持っている場合、調査に選ばれる可能性が高いと言えます。その家族の財産の中に故人のものが含まれている場合があるからです。

なかでも専業主婦は疑われます。なぜなら、お金に色が付いていないため、夫婦のお金のやり取りの中で配偶者に財産が移ってしまうことが多いからです。

専業主婦は、基本的に収入がありません。それなのに、5000万円や1億円といった財産を持っている場合、税務署は夫の財産を預かっているのではないかと判断するわけです。夫の退職金を妻の口座で運用している、夫が妻の証券口座を使って株式などを運用している場合などは特に危ないので、今のうちからそれらの金融資産は夫の口座へ戻すなどの対策を講じておく必要があるでしょう。

また収入に見合わない財産を持っている家族もよく調べられます。例えば30歳で1億円を持っている孫がいたとします。一般的に30歳で1億円を貯められる人は限られていますので、税務署は故人からの財産が移っていないかを疑うのです。

ここで故人からの贈与について贈与税の申告書が提出されていて、金額の辻褄が合えば問題ありませんが、計算が合わない場合は調査でヒアリングをされることになります。調査では、生前贈与がきちんとなされているのかを徹底的にチェックされることになるのです。

これらの家族名義の口座に入っている故人の財産は、名義預金と言って税務調査で最も問題となります。

(2)相続税の税率が高い

相続税の税率が高いと、税務調査に選ばれる確率が上がります。調査官からすると税率が高い家庭を選ぶほうが、費用対効果が良いからです。遺産が2億円で相続人が2人いる場合の税率と、遺産が1億円で相続人が1人しかいない場合の税率は、どちらも30%で実は変わりません。よって財産が少なくても相続人が少ないと調査に選ばれやすくなります。

■税務署は税金が取りやすいところにやってくる

また、兄弟や孫養子(代襲相続人を除く)などが相続人の場合は特に税率が高くなります。なぜなら兄弟や孫養子は2割加算によって相続税が2割増しになるからです。相続人が兄弟1人の場合、遺産が1億3600万円を超えると2割加算もあいまって税率は48%まで上がります。遺産が5億円あっても相続人が3人いれば税率は40%で済むので、48%がいかに高い税率であるかが分かると思います。

このように財産額が少なくても相続人の数が少ないと調査に選ばれます。税務署は、税金を取りやすいところから調査に入ります。なぜなら税務署も人手には限界があり、費用対効果を考えてできるだけ少ない労力で多くの税金を徴収できる家庭を選んでいるからです。相続税の税率が高くなる家庭は、ご注意ください。

(3)申告をしていない人

税務調査に最も入られやすいのは、申告をしていない人です。相続税の基礎控除の改正以降、税務署は無申告者への税務調査を強化しています。

無申告者を狙うのは適正な申告を促すためという建前はありますが、実はその裏には恐ろしい真の理由が隠されています。それは次の二つです。

1.ペナルティを取れるから

申告を期限までにしないと、無申告加算税というペナルティが15〜20%かかり、また延滞税も2.4%かかります。無申告の指摘をするだけで、本税とは別にこれらのペナルティを取ることができるので、調査官からすると楽なのです。

ペナルティの中でも極めつけは重加算税です。重加算税とは、財産をわざと隠して申告しなかった場合にかかるペナルティで、最高40%も取ることができます。無申告は、性質上「わざと申告しませんでしたよね」と言えるので、重加算税を取りやすいのです。

2.税理士がついておらず楽に税金を取れるから

税務調査を税理士なしで行えるということは、歴戦のプロである税務署にとって赤児の手をひねるようなものです。本来は税理士がいれば指摘されなくて済んだようなところでも、調査官の思い通りに進めることで、相続税を言い値で支払ってもらうことができるので楽に税金を取れるのです。

またこれは実際に私がセカンドオピニオンで調査のご相談にのったときの話ですが、無申告というだけで、無理やり重加算税を取ろうとしてくることもあります。重加算税は本来悪質な納税者にかけるものであって、単に申告を失念していただけでは課税されません。調査官から言われた通りに従うのではなく、まずは税理士に相談するといいでしょう。

----------

円満相続税理士法人 代表社員

歴10年の相続専門税理士。遺産総額100億円超から数千万円まで幅広い案件を手掛け、通算300件以上の相続税申告を担当。相続税の相談実績は3000人を超える。著書に『相続のお金の残し方「裏」教科書 専門税理士が限界ギリギリまで教える“99%節税できて100%モメない”方法』(KADOKAWA)。

----------

(円満相続税理士法人 代表社員 大田 貴広)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

調査対象の8割以上が追徴課税!実施時期や時効、よく聞かれる質問…「相続税の税務調査」を税理士が全解説

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月26日 9時15分

-

言い間違いです!は通用しない…税務調査で〈重加算税〉を課される“意外なひと言”【税理士の助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月23日 11時15分

-

税務調査官「故人の趣味は?」→素直に答えて大後悔…年金暮らしの75歳女性、81歳夫の死から2年後〈追徴税額1,500万円〉を課されたまさかの理由【税理士が解説】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月16日 11時15分

-

相続税において税務署が一番見つけたいのは「名義預金」。「郵便貯金はスルーされる」はウソ…気をつけるべき税務調査のポイント

集英社オンライン / 2024年6月13日 11時0分

-

税務署はすべてお見通し!? 「8割が追徴税」となる税務調査、「狙われやすい人」の共通点【税理士監修】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月4日 11時0分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください