会話をしながら「むき出しの脳」よりがんを切除…41歳の新聞記者が命をかけた「覚醒下手術」の壮絶

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

■「これはなんですか?」「ブランコです」

朝日新聞記者の桂禎次郎(かつら・ていじろう)が目覚めると、ブルーの術衣を着た主治医の岩立康男(いわだてやすお)がたっていた。

「桂さん、気分はどうですか。始めますよ」

2009年3月12日、12時30分すぎ。

千葉大学医学部附属病院の手術室。

桂の頭は、鉄製の固定器で、四点で支えられている。それを頭頂部側から見ると頭蓋が取り外され、脳がむきだしになっているのがわかる。

言語聴覚士の女性がカードをもって「これはなんですか?」と目の前に差し出して聞く。

「ブランコです」

脳の表面には、金属片が張り込まれた透明なシート(グリッドという)が、しかれている。これを電極の二つの棒で指し電流を流す。

カードの絵柄をよどみなく答えていた桂が突然、言葉を発しなくなる。

そのグリッドの二点の場所を別の言語聴覚士が記録していく。

その箇所は言語野にあたるため、切除すると言葉が発せられなくなる障害がでるということだ。

いったん、全身麻酔で患者を眠らせ、その間に開頭手術をし、脳をむきだしにした状態で、覚醒させる。そのうえで、腫瘍周辺の部分を電気刺激をしながら、カードを患者に読み取らせて発話させる、あるいは腕を動かさせる。

そして、切除してよい場所をぎりぎりの部分まで見極める。

これを覚醒下手術という。

■もっとも予後の悪いがん

このような普通の人々にとっては想像もつかない手術が生み出されたのは、桂に見つかった脳腫瘍のグレード4「膠芽腫(こうがしゅ)」というもっとも予後の悪いがんのためだ。

カメラから発せられる赤外線を三つのボールでとらえる手術用ナビゲーションシステムで、脳の立体的な位置はスクリーン上でも捕捉できるようになっている。脳波計に乱れがあるときには、てんかんの前兆である場合が多いので、すぐにその箇所に水をかける。このようにして、むきだしになった脳がてんかんによる痙攣によって危険な状態になるのを防ぐ。

もともと、覚醒下で脳の一部分を切除するという手術は千葉大では1998年にてんかんの手術から始まっていた。桂のケースまでに8例を主治医である岩立康男は執刀していたが、どんな患者にでもできるという手術ではない。

脳がむきだしのまま覚醒するのだ。パニックになる患者もいる。そうすると、脳はいちばんデリケートな部位だから、命にかかわる。

なので、この手術を行う患者は慎重に選ぶ必要がある。桂は、新聞記者であったので、そもそも診断の時も、「包み隠さず言ってほしい」と岩立に切り込み、「正直言って厳しい。このままでは一年ももたない」という診断も冷静に聞いていた。

そして何よりも、手術後も新聞記者を続けたいという希望を強く持っていた。

桂の腫瘍は左側の前頭葉の部分にある。ここは、言語野と重なってくる部分だ。腫瘍はとればとるほど、余命は伸びる。しかし、言葉をつかさどる部分をとることはできない。

だからこそ、そのぎりぎりのラインまで腫瘍をとるために、覚醒下手術を、桂は選択をしたのだった。

■「どんなに上手に手術をしてもなおせない」

発見から三週間とたたないうちに手術が行われたのは、膠芽腫の進行がきわめて早いからだ。

膠芽腫は早期発見がほぼ不可能ながんである。仮に一カ月ごとにMRIをとっていても、見落としてしまうということを書いている論文もある。それほどに進行が早いのだ。

さらにややこしいのは、正常組織とがん細胞の境目がわかりにくいということがある。まさに膠(にかわ)のように、正常細胞に入り込んでいる。

この病気の難しさを、総合南東北病院で長年脳外科医をやってきた渡邉一夫は「この病気はどんなに上手に手術をしても治せない」と表現した。

しかし、千葉大の医師、岩立は、いつももしかしたら治せるかもしれないと思って手術に臨むことにしている。

■腫瘍摘出に成功

桂は骨開頭した状態で、言語聴覚士が示したカードを30語、声に出して読んでいった。

「まくら」

「ぶらんこ」

「ふね」

「ぼうし」

「もも」

と順調に読んでいたカードを突然読めなくなったところは言語野にかかっている。

「……」

このようにして、14時38分には、切除できる腫瘍の範囲がわかった。

ここで、もう一度、麻酔をかけ桂を眠らせるのである。

そして完全に麻酔がきいたあとで、患部を切除していく。手術用ナビゲーションシステムで、腫瘍の場所は、モニター上黄色で指示されている。このモニターを見ながら、腫瘍部分を慎重に切りだすのだ。言語に携わる脳の部分を傷つけないように、ミリ単位のメスさばきが要求される。

腫瘍をすべて摘出し終わったのが、16時21分だった。

直径にして5・5センチほどのラグビーボール型の腫瘍が取り出されている。

閉頭が始まった頃には、手術室の看護師達が帰宅する時間になっていた。

このようにして「覚醒下手術」の長い一日が終わったのである。

■職場に復帰する

「手術は大成功。もちろん、寿命がどれだけか、わからない。が、君の場合、5~10年以上生きる可能性は十分ある」

主治医の岩立は、その日の夜に、病棟の桂を訪ね、こう言っている。

膠芽腫は5年生存率が当時で10パーセント弱。しかし、岩立は、主要部を摘出したことで、望みはあると思った。言語野にかかる部分に腫瘍は残存しているが、このあとは、放射線と2006年に承認されたテモゾロミド(商品名テモダール)という抗がん剤を使う。そうすれば腫瘍をコントロールできるのではないか。

手術を終えてしばらくは、桂は言葉がうまくしゃべれないなどの障害があったが、すぐによくなり、5月15日に千葉大学附属病院を退院する。その際に、桂が所属していた千葉総局の朝日の記者たちに送ったメールが残っている。そこにはこんなことを書かれてある。

〈命を規定された人生を生きていくというのは、いささかつらいものがあります。いくら、自分なりに思い切ってがんばろうと思っても、後ろから首根っこをつかみとられている感じがある。今回は、一度入ったそういう世界から、おぼれて死なずに、なんとか抜けだせる可能性があります〉

こうして6月半ばには、職場復帰をはたし、自分の手術の体験も記事にして出稿ができた。

6月23日に出たこの記事を見て岩立は、ああ、このまま何も起こらずによくなって、膠芽腫からの生還という記事が最終的に書けるようになればいいなと思った。

■すさまじいスピードで腫瘍が広がる

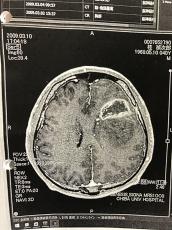

しかし、9月28日にとったMRIの画像に、岩立は衝撃をうける。

もう左前頭葉の中心部に2センチほどの白い影が見て取れた。

再発である。

再発をするともう手だてがなかった。

再手術という方法がとれる患者もいるが、桂の場合、あっという間に、腫瘍が右脳にまでもひろがり手のほどこしようがなかった。

次第に話をしなくなり、意識レベルがおちていって、寝たきりになった。

病室の桂は、目をひらいて天井をみつめていた。

が、話ができる状態ではなかった。

ただ、手を握ると、柔道をやっていたごつい手でぎゅうっと握り返してきた。

年が明けて1月30日、桂は本当に眠るように逝った。享年41。

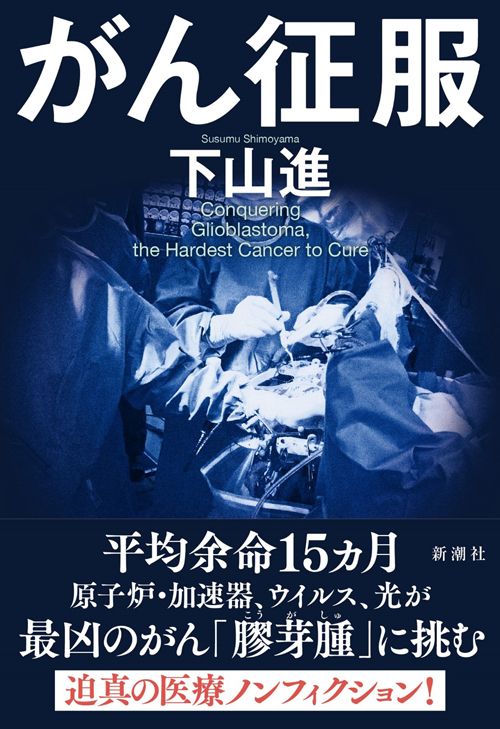

■膠芽腫をたて糸とした治療法の開発史

膠芽腫の患者を救えなかった脳神経外科医の思いを、金沢大学医学部の中田光俊はこんなふうに表現している。

〈病院の地下の長い廊下を外来から病棟へ向かうと霊柩車が待つ駐車場に行き着く。ここに病棟で亡くなられた方が運ばれ、静かに見送られる。私はこれまで自身の無力さを痛感しながら何度ここで頭を垂れたことだろう〉

進行が電光石火のように早く、どんなに慎重に手術をしてもとりきれずに、再発すると半年もたたずに亡くなっていく膠芽腫というがん。

がんの治療法は、手術、抗がん剤、放射線というみっつの標準療法がある。

標準療法以降のがんの治療法の歴史を、と出版社に依頼された私が、この病気を縦糸にして書くことが、標準療法以降の療法の開発史を書くことになると気がついたのは、取材を始めてだいぶたってからのことである。

開頭をして、脳がむきだしの状態で麻酔をさまし、摘出部分をさぐるという想像もつかないような手術をしても、助からない難しい病気。

その手術のあと放射線を限度いっぱいまで浴び、抗がん剤も処方されてきたにもかかわらず、あっという間に再発し、亡くなっていくのだ。

しかし、だからこそ、他に治療法がないということで、さまざまな治療法がこの病気に挑んできた。

■「原子炉をつかう」という奇想天外な治療法

あるアプローチは、遺伝子を改変したウイルスを患部に感染させることで治療しようとし(遺伝子改変ウイルス)、またあるアプローチは、光に反応して収縮する物質をがんだけに届けることで、がん細胞ひとつひとつを殺して治療しようとする(光免疫療法)。

その中でもっとも歴史の長い、原子炉をつかってがんを治療するという奇想天外な治療法(BNCT)の話から始めよう。

舞台は、2002年1月23日の大阪府熊取にある京都大学が持つ実験用の原子炉にうつる。

この日、膠芽腫の摘出手術をしたが、桂のように再発をしてしまった61歳の男性の患者が、最後の望みをかけてその治療をうけたのである。

まだ厚生労働省の承認をうけた治療ではない。臨床試験としての治療だった。

そのやりかたとは、ホウ素剤を点滴したうえで、開頭手術をし、むきだしになった脳の患部に、原子炉からとりだした中性子をあてるという方法だった。

それをホウ素中性子捕捉療法(BNCT=Boron Neutron Capture Therapy)という。

(『がん征服』第1章に続く)

----------

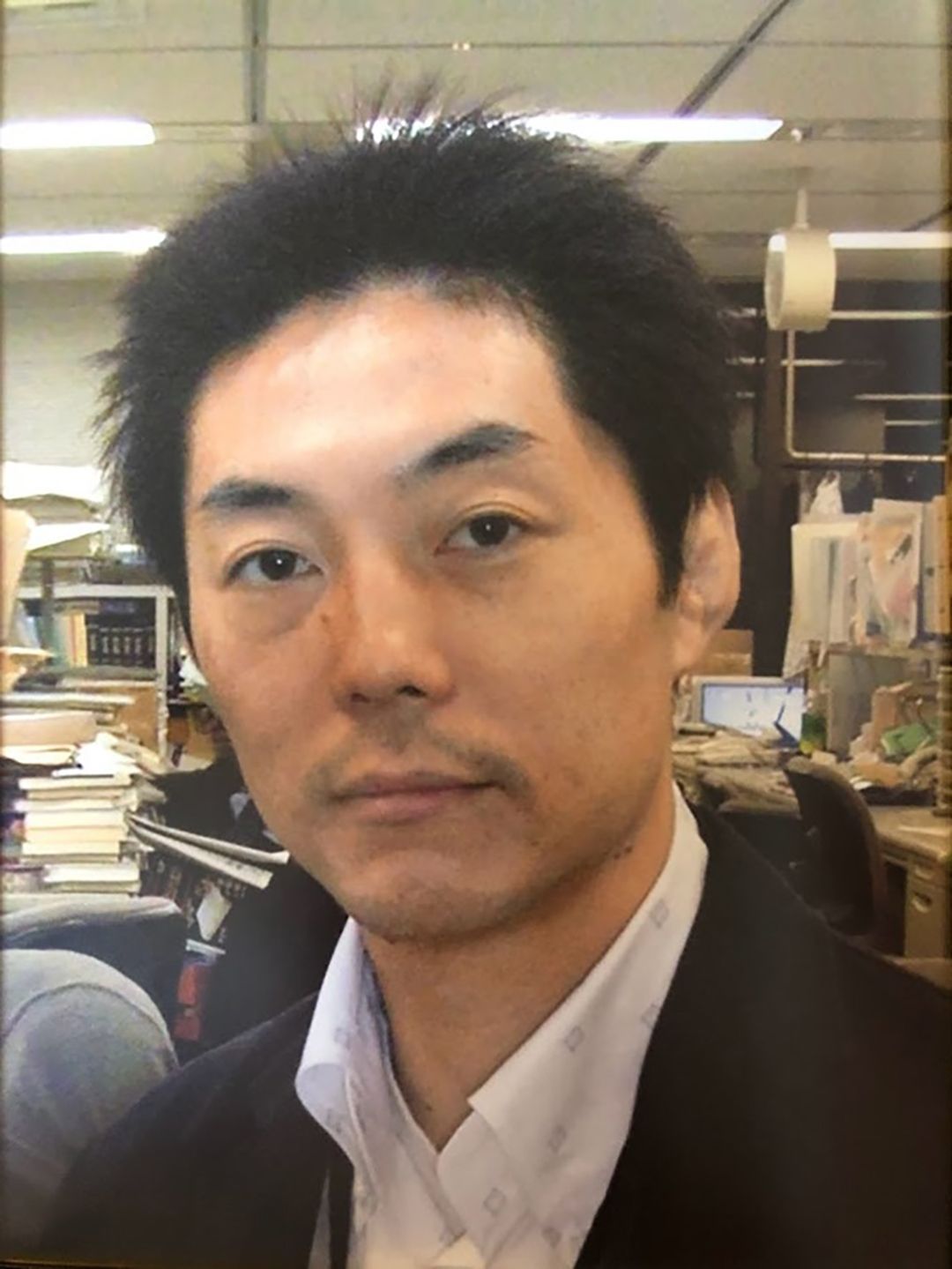

ノンフィクション作家

1986年、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。同年、文藝春秋に入社。編集者として、一貫してノンフィクション畑を歩き、河北新報社『河北新報のいちばん長い日』、ケン・オーレッタ『グーグル秘録』、船橋洋一『カウントダウン・メルトダウン』、ジリアン・テット『サイロ・エフェクト』などを手がけた。19年3月、同社退社。2018年4月より前期は慶應義塾大学SFC、後期は上智大学新聞学科で、「今後繁栄するメディアの条件」を探る講座「2050年のメディア」を開講している。 著書に『アメリカ・ジャーナリズム』(丸善ライブラリー)、『勝負の分かれ目』(角川文庫)、『2050年のメディア』(文藝春秋)。最新刊は『アルツハイマー征服』(KADOKAWA)。

----------

(ノンフィクション作家 下山 進)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「2年生存率0%」から回復 “命のマガジン”編集長が語る、がん克服者の「7つの共通点」

週刊女性PRIME / 2024年7月22日 6時0分

-

心臓の中の腫瘍…「粘液腫」の危険性とは?~『ブラックペアン』監修ドクターが解説 vol.23~

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月20日 12時0分

-

整形外科腫瘍摘出用3Dプリントモデルの評価のために、最初の患者が登録

PR TIMES / 2024年7月11日 12時45分

-

子宮肉腫が両肺に転移 局所治療より化学療法を がん電話相談から

産経ニュース / 2024年7月9日 8時0分

-

食道がんは最新治療法より化学放射線療法で…手術をパスする意義(中川恵一)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月6日 9時26分

ランキング

-

1「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

2扇風機の羽根に貼ってあるシール、はがしてはいけないって本当?【家電のプロが解説】

オールアバウト / 2024年7月21日 20時15分

-

3終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

4日本カレーパン協会「カレーパン美味い県ランキング」発表 3位北海道、2位京都…1位は?

オトナンサー / 2024年7月22日 8時10分

-

5新型コロナワクチンの定期接種、10月から開始…全額自己負担の任意接種費は1万5000円程度

読売新聞 / 2024年7月21日 19時21分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください