なぜ秋篠宮家はこれほど叩かれるのか…「国民と皇室との信頼関係」を築くために本当に必要なこと

プレジデントオンライン / 2024年6月12日 8時15分

■「国民と皇室との信頼関係」は築けているか

2023年2月23日、63歳の誕生日を迎えた天皇は記者会見で、皇室の情報発信について触れ、「国民と皇室との信頼関係を築く上で大事なこと」という認識を示した。

しかし、その天皇の“思い”は実現できているのだろうか。

ここで、われわれ一般国民は皇室情報をどこから得ているのかを考えてみたい。

新聞やテレビには天皇皇后が「お出まし」になる「全国戦没者追悼式・日本学士院授賞式・日本芸術院授賞式・日本国際賞授賞式など都内の式典等」「全国植樹祭・国民体育大会・全国豊かな海づくり大会・国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭」(宮内庁サイトから)の時には通り一遍の記事や映像が流される。

また、大きな災害が発生した際には現地に赴き、犠牲者を悼み、被災者を慰め、救援活動に携わっている人々を励ます様子が報じられる。

秋篠宮家や他の皇族方も同様であるが、それだけでは“やんごとない方たち”の「実態」や「本音」を知ることはほとんどできない。

テレビではMBSが制作している『皇室アルバム』という番組が良く知られている。60年以上も続く長寿番組だが、毎週日曜日の朝6時半からでは、よほど皇室好きな人は別として、見る人はそう多くはないのではないか。

■宮内庁のインスタには15万超の「いいね」がついたが…

テレビ東京でも『皇室の窓~皇室の雅な世界~』という番組を放送していたが、2023年1月1日で放送終了している。天皇の生前退位や皇太子の即位のような大きな儀式がなければ、新聞、テレビで皇室情報に触れる機会はごく稀(まれ)なのである。

宮内庁もだいぶ前からホームページを開設しているが、そこにあるのは皇室の人たちの公式行事や週刊誌報道への抗議などで、皇室の人たちの生の情報を知ることはできない。

秋篠宮がいい出したといわれるが、2023年4月に宮内庁長官官房総務課に新たに「広報室」が設置され、初代室長には警察庁出身者の藤原麻衣子氏が就任。これからは積極的な広報や情報発信をしていくと発表された。

その1年後に、天皇皇后の活動を紹介するインスタグラムが始まった。6月7日時点でフォロワーは140万人を超えている。

特に、能登半島地震の見舞いで天皇皇后が3月22日に石川県を訪れた11日後、インスタに被災者の苦労に耳を傾ける2人の写真が投稿され、15万を超える「いいね」がついたという。

宮内庁は「できるだけ、タイムリーに更新していく」と意気込んでいるようだが、どう好意的に見ても建前のきれいごと情報である。

しかも、これによって少しでも国民との距離が縮まるかと聞かれれば、私は疑問だと答えざるを得ない。

■週刊誌の「負の情報」にさらされ続けている

では、皇室に対する「世論」形成はどのようにつくられるのだろうか。

秋篠宮家の長女・眞子さんと小室圭さんの婚約・結婚騒動のときの報道合戦を挙げるまでもなく、週刊誌報道が世論作りに大きな影響を与え、世論は週刊誌につれて動くのである。

しかし、女性誌は別だが、週刊誌報道の多くは「負の情報」である。秋篠宮眞子さんの婚約相手(当時)であった小室圭さんの母親の「金銭問題」「一族の悲運な歴史」などが典型的なものだが、秋篠宮紀子さんが従業員たちにつらく当たるという「ご難場」報道などもその中に入る。

紀子さんは、自分たちが週刊誌やSNSにどう書かれているかをチェックしているといわれる(これも週刊誌情報だが)。いくら神経の太い人でも誹謗中傷とも思われるネット情報や週刊誌を読めば、心穏やかでいられるはずはない。

今年の初めに、紀子さんに胃腸の不調があると、皇嗣職大夫から公表されたことがあったが、これは負の情報の読みすぎではないかと、私は感じた。

私が紀子さんの近くにいたら、「そうした情報をあまり読まないほうがいい。体に障りますよ」とアドバイスしてあげるのだが。

皇室と週刊誌メディアは以前から不幸な関係にあったが、それが最近さらに深刻化してきているように思う。

■「上皇后さまからの『重いお言葉』」報道

そう感じさせたのは『週刊新潮』(5月30日号)の報道だったが、その前に『女性セブン』(6月13日号)のこんな記事を紹介しよう。

セブンは5月26日に岡山市で行われた全国植樹祭の式典に出席された雅子皇后が、主催者挨拶で額賀福志郎衆院議長が登壇した際、「雅子さまは、ひときわ強い視線を声の主に注がれた――」と報じた。

その理由は、新潮がこう報じていたからだった。

政府の有識者会議は2022年1月、皇位継承策として「女性皇族が婚姻後も皇室に残る」「旧宮家の男系男子を養子縁組で迎える」の2案を国会に提出した。

だが、報告書を受け取った当時の細田博之衆院議長は、保守派への配慮もあってこの議論を避け続けた。

2年もの間放置されてきたが、昨年10月に額賀氏が議長に就任すると、「立法府としてどうすべきか整理していきたい」と、当初から意欲を見せたという。

額賀議長が“前のめり”になったのは、「上皇后さまからの『重いお言葉』があったからだというのだ」(新潮)。

■皇室が政治に口出しすることは禁止されているが…

さる宮内庁関係者が新潮にこう明かす。

「額賀議長は就任後、上皇ご夫妻に謁見する機会があり、その際に上皇后さまから『(皇位継承に関する議論を)よろしく進めてくださいね』というご趣旨のお声がけを賜っているのです」

それを確かめようと額賀議長に新潮が、「上皇后さまのご意向があったと聞きましたが」と尋ねると、

「それまでの饒舌がうそのように突然沈黙。しばし静寂ののち、一方的に電話は切れてしまったのだった」(新潮)

これを読んだ読者は、美智子上皇后が額賀議長に声がけした事実はあったと思うのではないか。

当然、上皇后が政治に口出しすることは憲法で禁止されている。それにもかかわらず、上皇后が口を出したとすれば、皇室を揺るがす由々しき事態になりかねない。

先のセブンは、こう書いている。

「宮内庁の反応は早かった。23日、宮内庁長官が定例会見で報道を真っ向から否定したのだ。(中略)『宮内庁担当記者らの質問に返答する形ではなく、自ら週刊誌報道について切り出して否定した対応は、異例といえます。

美智子さまに関する事柄について長官の一存で言及できるはずがありませんから、会見内容は、美智子さまのお気持ちを汲まれたうえでのことでしょう』(宮内庁関係者)」

■「雅子さまも静かに怒りを燃やされている」

では、上皇后の発言報道は事実ではないのか? こう宮内庁関係者は続けている。

「それほどに、美智子さまのご心痛が差し迫っていたのではないでしょうか」

つまり、美智子発言はあったというのが前提なのだ。

そのために、

「ようやく議論が進もうとしていた矢先の、まるで美智子さまが口出しをされているかのような報道には、雅子さまも静かに怒りを燃やされているそうです」(同)

雅子皇后が静かな怒りを滾(たぎ)らせている相手は、新潮報道に対してと書いてはいるが、深読みすれば、美智子上皇后ということになるのではないか。

私も長年週刊誌屋をやってきたからよくわかるが、こういう論法は週刊誌の常套手段である。どこかの週刊誌が報じたことをそのまま取り上げ、「それが事実だとしたら由々しきことである」と重ねていくのだ。

しかし、今回の美智子上皇后の発言は、長年、上皇と築いてきた「国民と共に歩む」という路線からは考えにくいし、もし事実なら、「掲載前に同誌から事実関係の確認があり、宮内庁は否定する回答を送っていたという。西村(泰彦宮内庁長官=筆者注)氏は『我々の回答に一切触れていないというのはちょっとアンフェア』とも述べた」(朝日新聞デジタル 5月23日 15:49)というだけで済む話ではあるまい。

■秋篠宮家報道では「佳子さまの婚活」が白熱

新潮報道がデタラメだというのではない。だが、皇室制度を根幹から揺るがす報道の「真偽」を、このまま放置しておいていいわけはない。

こうした時、新聞がその真偽を検証する役割を担うべきだが、皇室報道に関して新聞はそうした役割をとっくに放棄しているように思わざるを得ない。

新潮だけではないが、このところ秋篠宮家の次女・佳子さんの結婚に関する記事が多くみられる。

佳子さんは今年の誕生日で30歳になる。まさに結婚適齢期真っただ中である。

このところお相手候補として挙げられているのが、旧華族の中でも名門といわれる島津家の佳子さんより1歳年上でメガバンクに勤めている男性である。

4月13日に開催された旧華族の親睦団体「霞会館」で、島津家の私的会合「錦江会」が開かれ、上皇夫妻、秋篠宮夫妻が参加したが、そこに佳子さんもいたというのである。

「あれこれ思いを巡らせるお姿を案じられた上皇后さまが、御自ら『有力な選択肢』を示されたというのだ」(新潮)

ここでも上皇后が登場してくる。

まあ、秋篠宮眞子さんは上皇・上皇后にとって初孫だったため、小室圭さんとの結婚騒動の際は、上皇后は大変心を痛めていたという報道があった。佳子さんや天皇の長女・愛子さんのことも気にかけているというのは頷ける。

だが、これが報じられると、早速、そのお相手候補を多くの週刊誌が追い回し、突撃取材を始めたのである。

■「自分のことなんですけど、ちょっとよくわかりません」

私が知るだけでも現代、新潮、女性週刊誌もやっていたのではないか。名家とはいえ普通の銀行マンである。さぞかし煩いことであろうが、この男性は穏やかな口調で丁寧に応対しているのである。『現代』(6/1日号)を見てみよう。

ゆったりとした紺のスーツにノーネクタイ。旧型のプリウスに乗り込もうとした時、記者に気付き、彼のほうから近付いてきて、丁寧に対応してくれたというのである。

「よくわからないので」

――ご自身の知らないところで、名前が出てしまっている?

「まあそうですね。自分のことなんですけど、ちょっとよくわかりません」

――周囲からは何か聞かれたりしますか。

「記事が出れば聞かれることもありますが、それだけですね」

新潮もほぼ同じ内容である。

だが、確たる根拠もなしに多くの週刊誌が一般人を追い回すのは、ほめられたものではない。これがもし、結婚確実情報でも出たら、会社や彼の住んでいる近隣の住民から多くの苦情が出ることは間違いない。宮内庁はどう対応するつもりなのか。

■文春は「秋篠宮家の危機」を連載しているが…

次に疑問を感じるのは、「秋篠宮家の危機」を連載でやっている文春である。3回目では、秋篠宮家の長男・悠仁さんの東大進学について疑義を呈している。

東大の推薦入学を目指しているといわれる悠仁さんの「学力」に問題があるというのだが、この記事作りにはやや、否、相当の飛躍があると、私には思えるのだ。

最初に、筑波大附属高校に通い、悠仁さんと同級生で、彼のことを「ひーくん」と呼ぶ男子生徒A君というのが登場してくる。

A君はこういう。

「ひーくんが東大の学校推薦に選ばれたとしても、別に驚きません」

さらにA君は、「筑波スタディ」という本格的な学術研究の手法を学び、自分で研究論文を書く授業というのがあるそうだが、こう話している。

「この『筑スタ』でひーくんは確か、発表された論文とは別のトンボの研究に取り組んでいました。学内でも成果をプレゼンし合う発表会がありますが、誰の研究のレベルが高いかというのは聞いていたら分かる。彼の発表のレベルが高いのは皆分かったと思います」

手放しとはいわないが、相当高い評価を「ひーくん」に与えていることがわかる。

だが、文春は、そう素直には受け取らないのだ。

■ここまでくると嫌がらせに近いのではないか

ます、トンボの記録を継続するということを6歳で思い立つとは思えない。両親にいわれて、秋篠宮家の職員たちが手を貸した「上げ底」ではないかというのである。

しかも、これまでも秋篠宮家という威光を使って、東大への進学率の高い筑波大附属高校へも入学させてきたではないか。

だが、東大への推薦入学には「合否判定には一般の生徒と同じように共通テストを受ける必要があり、八割は必要といわれています」(教育情報メディア『大学通信』の担当者)と“難癖”をつける。

さらに、「一般入試で合格するほどの学力とも伝わってきていません」(秋篠宮家関係者)と付け加えるのだ。

ここまでは両親が手を尽くして助けてくれたけど、東大入試はそうはいかないと小姑のようなことをいっているとしか思えない。

これでもし悠仁さんが東大に受かろうものなら、「親がごり押しした」と騒ぎ立てるのだろう。

ここまでくると、報道というより、皇室の品位を貶めるための嫌がらせに近いと思ってしまうのは、私だけだろうか。

一方的な批判報道を繰り広げる週刊誌に対して、宮内庁は一方的に批判するか、無視するかである。こんな関係がこれからも続いていっていいはずはない。

週刊誌の存在理由はいくつかあるが、宮内庁という閉鎖的で国民との接触を遮断し、閉ざされた皇室にして顧みることのない「戦前の遺物」のような役所を批判してきたのは週刊誌である。

■お互いが敵対したままでは国民が不幸である

宮内庁側が、ただ天皇家や秋篠宮家のおざなりな動画をインスタグラムに流すだけで、皇室は開かれているというつもりなら、国民はさらに離れていくことだろう。

開かれた皇室にするにはどうしたらいいのか。週刊誌側の意見も聞いてみてはどうか。敵対し合っていては始まらない。週刊誌のインタビューに宮内庁長官が出て、皇室のちょっといい話でも語ったらどうか。

その一歩一歩が、皇室と国民との距離を近付け、親愛の情を抱かせるのではないのか。

先に書いたように、国民は皇室情報の多くを新聞、テレビからではなく週刊誌から得るのである。多くのSNSで拡散される皇室批判のほとんどが週刊誌をネタ元にしている。

今のように皇室(宮内庁)と週刊誌がお互いを無視、敵対したままの状態は、国民にとっても不幸だといわざるを得ない。

----------

ジャーナリスト

1945年生まれ。講談社で『フライデー』『週刊現代』『Web現代』の編集長を歴任する。上智大学、明治学院大学などでマスコミ論を講義。主な著書に『編集者の学校』(講談社編著)『編集者の教室』(徳間書店)『週刊誌は死なず』(朝日新聞出版)『「週刊現代」編集長戦記』(イーストプレス)、近著に『野垂れ死に ある講談社・雑誌編集者の回想』(現代書館)などがある。

----------

(ジャーナリスト 元木 昌彦)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

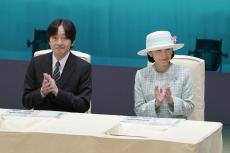

「初々しいロイヤルカップルの誕生」34回目の結婚記念日・秋篠宮ご夫妻が“望む”佳子さまの幸せ

週刊女性PRIME / 2024年6月30日 21時0分

-

佳子さまを取り上げない「宮内庁の公式インスタグラム」 今後の予定はあるのか?聞いてみた

NEWSポストセブン / 2024年6月20日 7時15分

-

美智子さまの皇位継承議論“口出し報道”の真相を宮内庁が回答、憤るご友人らは「考えられない」

週刊女性PRIME / 2024年6月13日 8時0分

-

名言ななめ斬り! 第78回 紀子さまのお言葉「お身体を大切にしてください。」-かつての“パーフェクト宮妃”はなぜこんなにバッシングされてしまうのか

マイナビニュース / 2024年6月11日 7時0分

-

皇室と週刊誌の“不幸な関係”はどんどん進む…悪いのはどっちなのか?(元木昌彦)

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月9日 9時26分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください