1日2~4杯飲めば幸せホルモンが増え、うつ病のリスクが低下…ハーバード大が効果を実証した身近な飲み物

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 7時15分

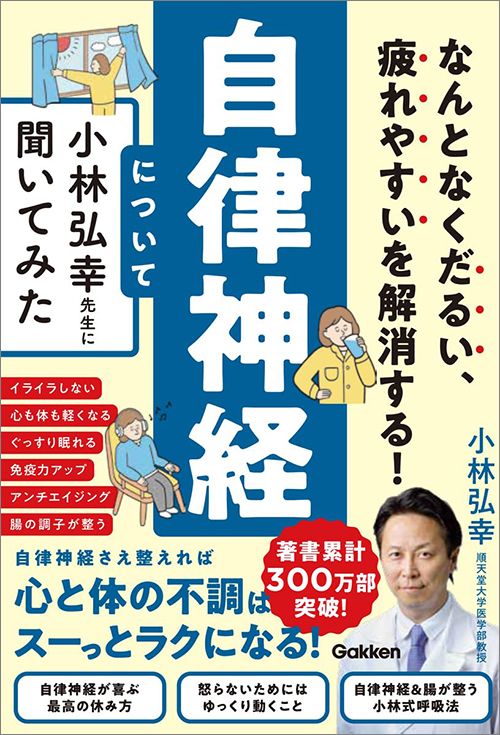

※本稿は、小林弘幸『なんとなくだるい、疲れやすいを解消する! 自律神経について小林弘幸先生に聞いてみた』の一部を再編集したものです。

■ゆっくりとよく噛(か)んで食べると自律神経が安定する

◎お答えしましょう!

「体にいいから」を理由に好きではないものを食べるのではなく、食べたいものをゆっくり味わいましょう。

仕事や育児で忙しいと、昼食をつい抜いてしまったり、簡単にすませたりしがちです。しかし、自律神経を整えて健康的な毎日を送るためには、食事は3食きちんと摂ることが基本。朝4・昼2・夜4のバランスに沿って、昼食もほどよい量を欠かさず摂るように心がけたいものです。

昼食の基本は、まずはおいしいものをゆっくりと楽しんで食べること。これは昼食に限ったことではありませんが、限られた時間でササッとすませてしまいがちな昼食では、特にこのことを意識してみましょう。ゆっくりとよく噛んで食べることで、自律神経を高いレベルで安定させることができます。

■「好きなものを食べる」は大切なこと

また「好きなものを食べる」ということも大切です。本当は食べたいものがあるのに、「健康のため」といった理由でさほど好きでもないものを食べると、それが知らず知らずのうちにストレスになって腸内環境を悪化させてしまいます。ストレスは思っている以上に体を蝕(むしば)みますから、極力排除しましょう。

こうしたことを心がけながら、自分が心からおいしいと思えるものを、腹7分目に味わってください。

好きなものをゆっくりと食べるのがポイント。ただし、大盛りやおかわりはNG。脂っこいものや甘いものでも、腹7分目を目処に食べればOK。

◎ポイント

好きなものをゆっくりと味わうことを続けていれば、体が食事の適量を覚え、太りにくい体質に。

■ランチ後に急激に眠くなる

◎お答えしましょう!

食後は副交感神経が急激に優位に。昼食の摂り方のポイントを押さえて自律神経の「急転換」を防ぎましょう。

「ランチをすませて午後の仕事を始めた途端、急に眠気が襲ってきて……」といった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

これは、食事中に交感神経が優位になっていた状態から一転、食後には副交感神経が優位になるために現れる現象です。また、食後は消化を促すために、消化器官に血流が集中。その分、脳への血流が不足し、頭が“ぼーっ”としてしまうのです。

■食後に“ぼーっ”を防ぐ2つのポイント

しかしこうした現象は、昼食の摂り方に気をつけさえすれば、事前に防ぐことができるのです。ポイントは次の2つです。

まずひとつ目は食前にコップ1~2杯の水を飲むことです。すると腸が活発に動き出し、食事中も副交感神経を優位に保ってくれるため、食後の「交感神経→副交感神経の急激な切り替え」を防ぐことができます。

2つ目は、食べすぎずよく噛んで「腹7分目」の量を心がけることです。よく噛むと食事中も徐々に副交感神経が優位になりますし、食事の量をほどほどに抑えておくと、食後の脳への血流不足も防ぐことができるのです。

こうしたことを意識すると、午後もすっきりとしたコンディションで活動できます。

昼食後は副交感神経が一気に優位に。血流が消化器官に集中するため、脳への血流が不足して睡魔と戦うことに……。こうした現象は、食前にコップ1~2杯の水を飲んだり、腹7分目の量をよく噛んで食べたりすることで防ぐことができる。

◎ポイント

昼食をお腹いっぱい食べたいときは、生野菜→たんぱく質→炭水化物の順に食べてみよう。

■「間食」はチョコレートがおすすめ

→お答えしましょう!

間食は副交感神経を高めるので取り入れてOK。ナッツ類、ガムなどをいつも持ち歩くとよいでしょう。

規則的に3食摂っていても、仕事の合間に「小腹が空いた」などということもあるでしょう。

一般的に「間食はNG」と思われがちですが、私はそんなに悪いこととは思っていません。食事の合間に少しずつ食べることで副交感神経の働きが高まり、腸の働きがよりよくなるのです。

間食にまずおすすめしたいのは、チョコレートです。チョコレートは甘く「太りやすい食べ物」の代表格のようなイメージがあるかもしれませんが、じつは栄養価の高い「完全栄養食」なのです。

チョコレートの主原料であるカカオには、抗酸化作用のあるカカオポリフェノールや、コレステロールを抑制するオレイン酸を含むカカオバターなどが含まれています。ほかにも、食物繊維やミネラル、マグネシウム、脳の疲労を癒しイライラを鎮(しず)めるテオブロミンなどの成分も豊富です。

また、ビタミンやミネラルをたっぷり含むアーモンドやくるみなどのナッツ類もおすすめです。

■ガムを噛むとパフォーマンスがアップする

ガムも、副交感神経の働きが高まって自律神経が安定するのでおすすめです。ガムを噛むと脳への血流がよくなり、リラックス状態をつくる脳のアルファ波も増えることがわかっています。メジャーリーガーの選手がよくガムを噛んでいるのも、脳を活性化させながら平常心を保つことができるためです。

みなさんも、仕事で緊張したりイライラしたりするときには、ガムを噛んでみてください。パフォーマンスがアップするはずです。

ガムは万能選手? 歯周病予防にも効果的

ガムを噛むメリットは、脳の活性化だけではない。咀嚼(そしゃく)によって、あごにある歯槽骨髄という場所の血流がよくなり、歯槽膿漏(しそうのうろう)(歯周病)の予防にも役立つことがわかっている。歯周病はさまざまな病気の一因にもなりやすいため、ガムを活用したい。

■気分をすっきりとさせ腸も元気にするコーヒー

→お答えしましょう!

1日2~4杯のコーヒーは自律神経の安定にもプラス。ホットで楽しみましょう。

コーヒーを飲みながらひと休み――。そんなひとときに安らぎを感じる人も多いのではないでしょうか。

毎日のコーヒーが習慣になると「カフェインの摂りすぎかな……」「体にはよくないかも」と心配になるかもしれません。しかしコーヒーには、じつは自律神経の安定にプラスに働く要素が数多くあるのです。

その代表的なものがカフェイン。カフェインは交感神経を活性化し、気分をすっきりとさせてくれます。眠気覚ましにコーヒーを飲むのも理にかなっているわけです。

また、コーヒーに含まれるポリフェノールの一種であるクロロゲン酸には、抗酸化作用や末梢(まっしょう)血管を拡張させる作用があり、血流を促進してくれる効果があります。

加えて、コーヒーを飲むと大腸のぜん動運動の刺激になり、便秘の解消や腸内環境の改善にもつながるのです。

■幸せホルモンの分泌量も増える

コーヒーには、もうひとつ大きな利点があります。それは、腸壁でつくられるセロトニンやドーパミンといった、いわゆる“幸せホルモン”の分泌量が増えることです。

これはハーバード大学の研究でも実証されています。コーヒーを日頃から愛飲する人にはうつ病患者が少なく、成人で1日2~4杯飲む人は、男女ともに自殺のリスクが半減するという報告もあるのです。

飲むときには、アイスよりも腸を温めるホットがおすすめ。1日2~4杯までを目安に、自分好みのおいしいコーヒーでホッとひと息つきましょう。

コーヒーに健康効果があるといっても、飲みすぎはよくありません。カフェインの摂りすぎは自律神経のバランスを乱す可能性があります。また、良質な睡眠を得るためにも、寝る3時間前には飲むのを控えましょう。

飲みすぎや就寝前の摂取には注意! 自律神経を乱すリスクも

----------

順天堂大学医学部教授

1960年、埼玉県生まれ。順天堂大学医学部卒業後、同大学大学院医学研究科修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属小児研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学医学部小児外科講師・助教授などを歴任。自律神経研究の第一人者として、トップアスリートやアーティスト、文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導にも携わる。順天堂大学に日本初の便秘外来を開設した“腸のスペシャリスト”としても有名。近著に『結局、自律神経がすべて解決してくれる』(アスコム)、『名医が実践! 心と体の免疫力を高める最強習慣』『腸内環境と自律神経を整えれば病気知らず 免疫力が10割』(ともにプレジデント社)『眠れなくなるほど面白い 図解 自律神経の話』(日本文芸社)。新型コロナウイルス感染症への適切な対応をサポートするために、感染・重症化リスクを判定する検査をエムスリー社と開発。

----------

(順天堂大学医学部教授 小林 弘幸)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

これで1日のストレスをリセットできる…自律神経の名医が勧める「寝る前の3行日記」の2行目に書くこと

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 7時15分

-

便秘が解消される…医師が解説!正しい「腸もみ」と「腸にきくツボ」

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月18日 8時0分

-

更年期「だる重疲れ」対策に!睡眠の質を上げる「自律神経改善プログラム」夜編

ハルメク365 / 2024年6月14日 21時0分

-

脳の若さと免疫力をキープ!カギを握る「自律神経」の整え方

ハルメク365 / 2024年6月12日 21時0分

-

更年期の「だる重疲れ」スッキリ解消!自律神経改善プログラム「朝昼編」

ハルメク365 / 2024年6月7日 21時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください