日本のIT人材が「平均年収1200万円」に達するのはいつなのか…周回遅れの日本企業に迫る「2025年の崖」という危機

プレジデントオンライン / 2024年6月15日 18時15分

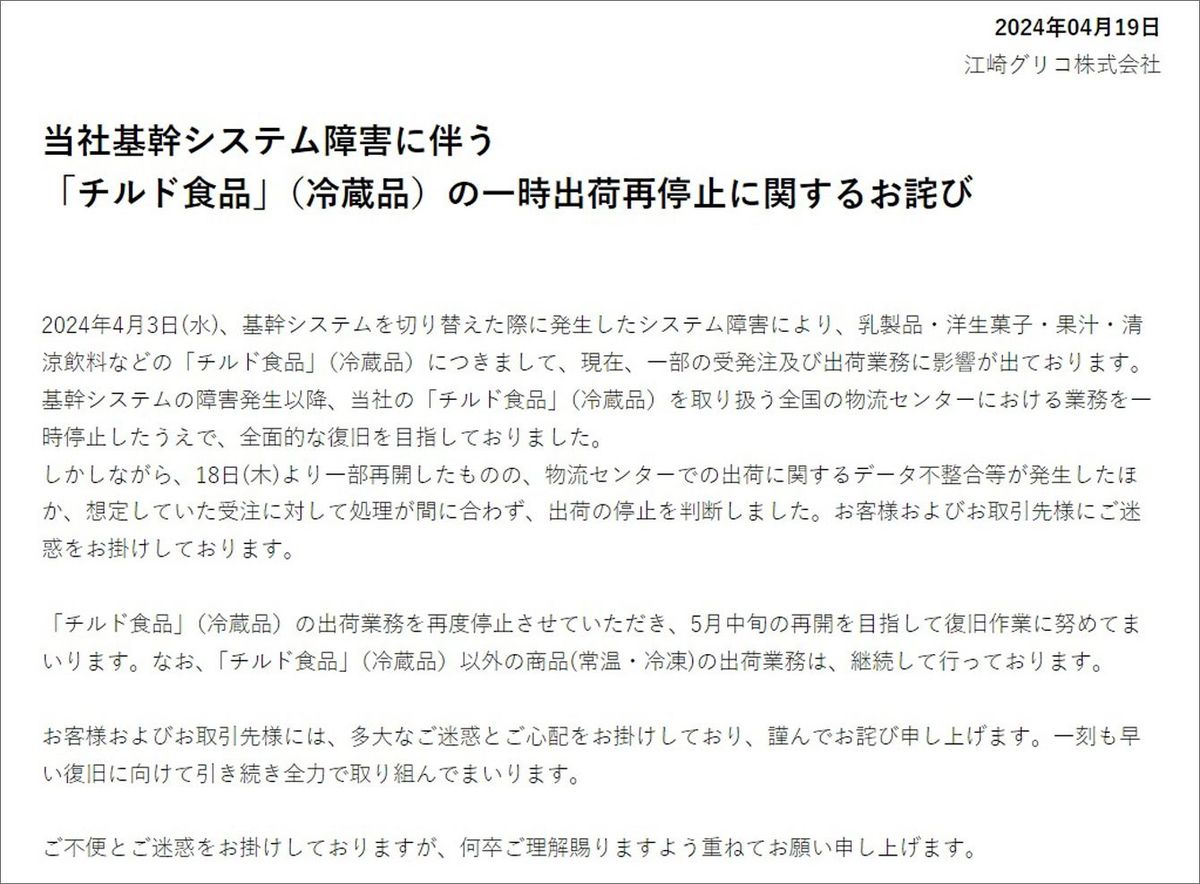

■プッチンプリンが店頭から消えた理由

今年4月、「プッチンプリン」がスーパーマーケットなどの店頭から姿を消したと話題になった。同月3日、基幹システムを切り替えた際に大規模なシステム障害が起き、「カフェオーレ」「朝食りんごヨーグルト」など江崎グリコの看板商品が出荷停止に追い込まれたのだ。

当初、5月中旬の出荷再開を目指していたが、現在も出荷停止状態が続いている(※)。この影響で、当初業績予想より売上高が200億円程度減少するとされており、損失額はさらに拡大する可能性がある。

※一部の商品の出荷を6月25日以降、順次再開すると6月11日に発表

コロナ禍で露呈したように、日本企業のデジタル化は大きく後れを取っている。江崎グリコに限らず、多くの企業が同じような騒動を起こすリスクを抱えているのだ。

この経済損失の予測は、経済産業省が2018年に発行した「DXレポート」で指摘したもので、「2025年の崖」と呼ばれている。

レポート発行から約6年が経過したのに、いまだに問題が解消されていないのはなぜだろうか。本記事では、「2025年の崖」の課題と、日本企業を“デジタル企業”に変貌させる方法について考えてみたい。

■目標は「IT人材の平均年収を倍増」

経済産業省のレポートは2018年の初版発行以降、複数回にわたり更新を重ね、DX推進における課題と対策に関する具体化を進めてきた。

初版レポートの中で示された「DX実現シナリオ」によると、次の5つを目標とし、あらゆるユーザ企業が“デジタル企業”に変貌することが掲げられている。

①守りの投資(既存システム維持費用)を60%に低減し、40%を攻めの投資(新たなデジタル技術の活用による収益向上)に充てる

②システムリリース期間を圧倒的に短縮する

③ユーザ企業のIT人材比率を欧州並みの5割に引き上げる

④IT人材の平均年収(600万円)を倍増し、米国並みとする

⑤IT産業の年平均成長率1%を6%(現在の6倍)とする

■経産省は「着実に前進」と評価しているが…

2022年のレポートによれば、「DX推進の取り組みは着実に前進している」という。しかしながら、多くの企業がDX推進できる状態には至っていないことは明白だ。

①のデジタル投資の内訳は、守りの投資に約8割が占められている状況が続いている。当然攻めの投資も実行しているとは思われるが、それは既存システムの肥大化・複雑化を意味する。したがって、②の機能追加に伴うリリース期間が短縮されたとしても、工数を圧縮できるまでには至っていないだろう。

また、③ユーザ企業のIT人材比率は、以前と変わらず3割弱となっている。⑤のバリューアップの取り組みも1割未満に留まっており、④の平均年収が倍増していないことがうかがい知れる。

老朽化システムの維持に必要な費用が増え、新しいシステムへの投資が遅れることで技術的負債が増加するという構造的な問題がある。つまり短期的な修正を繰り返し、肥大化・複雑化した結果、長期的な視点でのシステム刷新がしにくくなっているのだ。

さらに、老朽化システムの運用・保守を長年行ってきた有識者が高齢化や退職の時期を迎えている。この問題はベンダー企業の人的リソースを逼迫させるだけでなく、ユーザ企業のメンテナンス費用をさらに増加させる。端的に言えば、これが日本企業の実態だろう。

■「反面教師」となったみずほFG

よく引き合いに持ち出される「2025年の崖」問題の事例は、みずほホールディングス(現みずほFG)が老朽化した勘定系システムを使用し続けて二度の大規模システム障害を引き起こしたシステム刷新だろう。

そもそも、みずほFGは、旧第一勧業銀行、旧富士銀行、旧日本興業銀行の経営統合により誕生した。問題となった勘定系システムは1980年代に構築されたシステムであり、経営統合を機にシステム刷新と統合の計画を立てていたが、リテール業務の減少に伴い、計画は遅々として進まなかった。

その結果、2002年4月と2011年3月に大規模システム障害を起こし、2019年に新勘定系システム(MINORI)に移管した後も2021年2月からの1年間で11回のシステム障害を起こしている。

■消費者にも影響するシステム障害が増加傾向

その原因はリソース削減策の中、老朽化したシステムの全容を知るベンダー企業の有識者を引き留められず、十分な引継ぎもできなかったため、管理能力と対応力が低下したからだと考えられている。

みずほFGは、老朽化した基幹システムの刷新に4000億円超を投じたとも言われており、“IT業界のサグラダファミリア”と揶揄されてしまった。

そのほかにも、ミドリ安全の商品出荷停止(昨年9月25日)、銀行間送金システム「全銀システム」の振り込み遅延(昨年10月10~11日)、山形銀行のATM・インターネットバンキングのサービス停止(今年5月22日)など、消費者にも甚大な影響を及ぼすシステム障害が相次いだ。

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の公開情報によれば、著名企業によるシステム障害事例は年々増加傾向にあり、今後も基幹システム刷新に伴うシステム障害が発生する可能性は高い。

■老朽化システムからの脱却はメリットだらけ

日本よりデジタル化が進んでいる米国やドイツなどでは、主に2つのプロセスを踏んで、老朽化システムから脱却しているケースが多い。

1.システム運用を軽くするため、既存のオンプレミス環境(サーバーやソフトウェアなどを、自社が管理する施設内で保有し運用するシステムの利用形態)に構築されたインフラをクラウド環境に移行する。

2.老朽化システムを、変化に柔軟かつスピーディーに対応できるマイクロサービス(密結合から疎結合へ)に移行し、システム間をAPI連携する。

一般的に2つのプロセスは、「既存システムのモダナイゼーション」と表現される。これが実現できれば、システム障害時や機能追加の際の影響調査、リリース前のテスト工程を大幅に短縮できるため、システム運用・保守を効率化・省力化できる。

このように企業に多くの利益をもたらすにもかかわらず、老朽化システムから脱却できないのは、有識者の不在と肥大化・複雑化したシステムの影響調査、そして関連業務の絞り込みができないためだろう。

だが、2025年が目前に迫る中、現状で足踏みし続けても、あらゆる企業を“デジタル企業”に変貌させることはできない。一足飛びに老朽化システムから脱却することはできないのだろうか。

■「思い切って捨ててみる」のはどうか

私は、既存システムを“思い切って捨ててみる”ことを提案したい。利点は主に二つある。一つが、老朽化システムの有識者に頼らず、ベンダー企業に高額な報酬を支払わずに自社のコア業務を浮き彫りにできる点だ。コア業務とは、平時・有事問わず、止めることができない業務のことである。そしてもう一つが、経営者のリスク管理能力の向上が図れる点にある。

一見思い切った提案のように思われるが、過去スクラッチで構築した既存システムは、SaaS(「Software as a Service」の略称で、「サービスとしてのソフトウェア」を意味する)で代替できるケースが多い。特にノンコア業務は積極的にSaaSへ移行したほうが良い。

また強力な武器として、生成AIを利用する手もあるだろう。日進月歩で進化している生成AIの利活用に踏み切れれば、まさに“デジタル企業”へと変貌するきっかけを掴めるかもしれない。

■万が一のときに迅速に対応する方法

加えて、既存システムを“思い切って捨ててみる”とは、システム障害やサイバー攻撃に備える「IT-BCP」の実効性を高めることにもつながる。

各業務の繋がりや関連するシステムを明確にし、仮にシステムが停止した場合にどのようなリスクが存在するのかを確認した上で、局所的にBCP訓練を実施する。徐々に範囲を拡げながらこの活動を繰り返せば、システム障害発生時におけるシステム停止期間が明らかになり、障害発生後の対処も迅速に行うことができるだろう。

したがって、十把一絡げに老朽化した巨大な基幹システムを刷新するということではなく、業務単位にシステムを切り分け、刷新することができれば、レポートで予測されている経済損失を極小化できるのではなかろうか。

既存システムを“思い切って捨ててみる”ということは、老朽化システムからの脱却が図れることを意味し、デジタル変革を進められる“デジタル企業”に変貌できる術だと私は考えている。

「2025年の崖」はもう目前まで迫っている。経営者には思い切った経営判断が求められる。このまま足踏み状態が続けば、日本経済は年間12兆円以上の経済損失を招くことになるだろう。「2025年の崖」を飛び越えるためにも、各社の対応が急がれる。

----------

デジタル戦略プランナー、危機管理プロフェッショナル

米国ワシントン大学フォスタービジネススクール経営学修士課程修了(Global Executive MBA)。SIerでの経験を経て、ベイカレント・コンサルティングでスマートフォン日本市場導入、スマートシティ構想等の多数のプロジェクトを統括支援。メットライフ生命保険で新規部門を立ち上げ、BCP/BCM成熟度調査で2年連続トップティア部門へと昇華。のちに渡米し、米国シアトルで産官学のネットワーキンググループを主宰。経営理念への共感からリヴァンプに参画し、執行役員として複数のクライアント先でCIO等を歴任。「人と企業に“余白”が生まれるとき、日本はまた強くなる」と確信し、株式会社YOHACKを創業。デジタルを軸に、あらゆる企業のパートナーとして伴走支援している。

----------

(デジタル戦略プランナー、危機管理プロフェッショナル 柴山 治)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

企業のDXにおけるベストソリューションを提唱する、展示・講演イベント「DXシステム開発Expo 2024」を8月21日(水)に東京浜松町で開催

@Press / 2024年7月4日 15時30分

-

【プレスリリース】企業のDXにおけるベストソリューションを提唱する、展示・講演イベント「DXシステム開発Expo 2024」を8月21日(水)に東京浜松町で開催

PR TIMES / 2024年7月3日 16時45分

-

BlueMeme、大規模バッチ開発をノーコードで実現する「OutSystems Batch Framework」提供開始

PR TIMES / 2024年6月25日 17時45分

-

フューチャーアーキテクト、レガシーシステム刷新支援に生成AIを導入

PR TIMES / 2024年6月25日 15時45分

-

みずほFG・木原正裕の「投資戦略」、積み重ねた資本をどう活用していくか?

財界オンライン / 2024年6月14日 18時0分

ランキング

-

1「楽天ブラックカード」これまで招待のみだったが、申込受付を開始 特典は?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月5日 13時7分

-

2知っていたらもっと早く仕事を変えたのに…65歳以上も働き続けることで減額されてしまう「年金の落とし穴」

プレジデントオンライン / 2024年7月5日 9時15分

-

3愛・地球博から約20年“夢の道路の続き”ついに動く 「名古屋瀬戸道路の“側道”」東名の南側へ

乗りものニュース / 2024年7月6日 8時12分

-

4株高なのに円安の恩恵が広がらないのはなぜか 岸田政権の大きな政策ミスを教訓にできるか

東洋経済オンライン / 2024年7月6日 9時0分

-

5ソニーが録画用ブルーレイディスク生産終了へ、光ディスクの記録メディアから完全撤退「市場が縮小」

読売新聞 / 2024年7月5日 18時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください