今の日本に必要なのは「子育て支援」でなく「おひとりさま支援」だ…若者が子どもを欲しがらない本当の理由

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 8時15分

■日本の少子化は60年前から“予言”されていた

「少子化の進行は危機的な状況だ。若年人口が急激に減少する30年代に入るまでの6年間がラストチャンスだ」

1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる合計特殊出生率が「1.20」と過去最低になったことを受けて、武見敬三厚労大臣はそんな風に危機感をあらわにした。

ただ、お言葉を返すようだが、残念ながらこの件の「ラストチャンス」などとっくの昔に終わってしまっている。

実は日本の出生率が今のような状況になることは、半世紀前からわかりきっていた。1964年、厚生省人口問題研究所は2015年の日本の人口比率について「幼少一七%、成人六三%となり、老齢人口が二〇%を占める」(読売新聞 1967年4月27日)と「50年後の現実」をほぼ正確に予測をしている。

これを深刻に受け止めた当時の厚生大臣が審議会や専門家に意見を求めると、「静かな有事」「この危機を食い止めるのは今しかない」という声がたくさん返ってきた。そこで予算が組まれ「人口問題」の対策がスタートする。

それがさらに加速したのが1990年、合計特殊出生率が過去最低となった「1.57ショック」だ。これを受けて2003年には少子化社会対策基本法が成立、現金給付や現物給付が拡充して年を追うごとに「子ども手当」や「子育て安心プラン」などさまざま「少子化対策」が充実していった……という流れだ。

■政府は少子化対策の失敗を認めるべき

しかし、1964年から右肩下がりで子どもは減り続けている。政府が結婚や出産を呼びかければ呼びかけるほど、「子どもを産み育てることは罰ゲーム」というムードも強まっている。つまり、われわれは半世紀以上も「ラストチャンス」をものにすることができなかった。その体たらくの結果が、合計特殊出生率「1.20」である。

武見氏が厚労大臣として今やるべきは「あと6年が正念場だ」などと「負け戦の士気を高める」ことではなく、「作戦失敗」を素直に認めることだ。つまり、これまで60年間にわたってやってきた少子化対策が「まったく効果なかった」という厳しい現実を真摯に受け止めて、本当に効果のある少子化対策へと方針転換するのだ。

「それができないから問題なのだ」という声が聞こえてきそうだが、実はこれは「やる気」さえあれば簡単だ。この60年、政府がやってきた少子化対策がゼロ効果なのだから、その「逆」へと180度方向転換をすればいいだけだ。

■「子育て支援」から「おひとりさま支援」へ

具体的には、これまで政府が続けてきた「子育て支援」というバラマキ政策を見直す。その代わりに、「おひとりさま支援」として、全国同一賃金を目指した最低賃金の引き上げや、単身高齢世帯への家賃補助なども充実させていく。つまり、結婚をせず子どももつくらない「孤独な人」であっても不安なく人生をまっとうできるような社会をつくるのだ。

「おいおい、子どもを増やさないといけないって話をしているのに、孤独な人を増やすなんて、こいつの頭は大丈夫か?」と失笑をされる方も多いと思うが、実はそういう考え方こそが「出産・育児は罰ゲーム」という社会をつくってしまった元凶だ。

「子どもを増やさないといけない」という問題意識のベースになっているのは、「人は子どもを産み育てるのが当たり前」という価値観である。が、実はこれはちっとも当たり前の話ではなく、ほんの140年ほど前に明治政府が富国強兵のために叫び始めた「戦争学」に基づく考え方である。

当時の戦争は白兵戦なので、人口が増えれば増えるほど国力につながる。だから、明治政府は「産めよ、殖やせよ」という国民教育に力を入れた。

■江戸も令和も「ひとりでいるのは当たり前」

では、それ以前の日本人はどうしていたのかというと、「子どもを産み育てる人もいれば、死ぬまでひとりでいる人もいるというのが当たり前」だった。特に都市部では「おひとりさま」のほうがデフォルトだった。

例えば、『幕末江戸社会の研究』(南和男・吉川弘文館)によれば、江戸の町人は約50万人いたが、そのなかで男性は32万人、女性18万人という「男あまり社会」で、男性の生涯未婚率も50%ほどだった。つまり、少子化が叫ばれる現代日本とそれほど変わらない社会だったのだ。

「出産・育児は罰ゲーム」というムードが強まっている理由がここにある。もともと日本では「死ぬまでひとりでいる人がいるのも当たり前」で令和日本もそうなっている。しかし、政府はそのような現実から頑なに目を背けて、国民にいまだに明治時代の「産めよ、殖やせよ」という政策を押し付けている。つまり、現実と乖離した「不自然」を国民に強いているのだ。

自然に反することをさせられた人は強いストレスを感じる。だから、国が結婚や出産をゴリ押しするほど、若い人たちは嫌がらせのように感じて逃げていくのだ。その悪循環をさらに加速させているのが、実は「子育て支援」だ。

■「子育ては過酷」というネガティブキャンペーン

これも「人は子どもを産み育てるのが当たり前」という価値観に基づいているのは明白だが、タチが悪いのはこの言葉が逆説的に「子育ては公的支援が必要なほど過酷でつらいものだ」というネガティブキャンペーンになっていることだ。

「子どもが欲しくない」という考えの人たちはこの言葉を聞くたびに「そんなに辛いことは絶対にごめんだ」と結婚や出産を敬遠していく。また、実際に子育てに日々追われている夫婦も「ああ、私たちは国から支援をされるような大変なことをやらされているのか」とゲンナリをするので、2人目や3人目をつくることを差し控える。

この30年、政府が「子育て支援」に力を入れれば入れるほど、少子化が加速していったのは、国家がこの言葉で「子どもを産み育てることは、個人の力だけではおこなえないほど無理ゲーですよ」と若い人たちを脅し続けた結果でもあるのだ。

■「バラマキ」では少子化は食い止められない

さて、それではこのような悪循環をどう断ち切っていくのかというと、先ほど申し上げたように「子育て支援」から「おひとりさま支援」への方針転換であり、「バラマキ」の見直しだ。

すでに多くの専門家が指摘しているが今、日本がやっている「子育て支援」という名目のバラマキは少子化対策としての効果が乏しい。これは日本の直近30年を検証すれば明白だが、他の先進国でも言われ始めている。

例えば、The NewYork Timesは「Can China Reverse Its Population Decline? Just Ask Sweden」(2023年2月9日)という記事で、子育て支援が充実しているフィンランドやフランスでも出生率が過去最低水準となっている事実から、「バラマキ」では少子化は食い止めることができないと指摘している。

これは冷静に考えて見れば当然だ。補助金がもらえるとか行政のサポートが充実してますというニンジンは、子どもをもつべきか否かと検討しているカップルの背中を押すことができる。しかし、「子どもを欲しくない」というシングル志向の人たちにはそれほど響かない。

先ほども申し上げたように、「子どもをつくらない人」が都市生活者の中で一定数あらわれるのは自然なことだ。カネがないとか行政のサポートがないという理由でなっているわけではなく、その人なりに自分が置かれた状況の中でベストだと判断した「生き方」である。

■日本の若者が子どもを欲しがらない理由

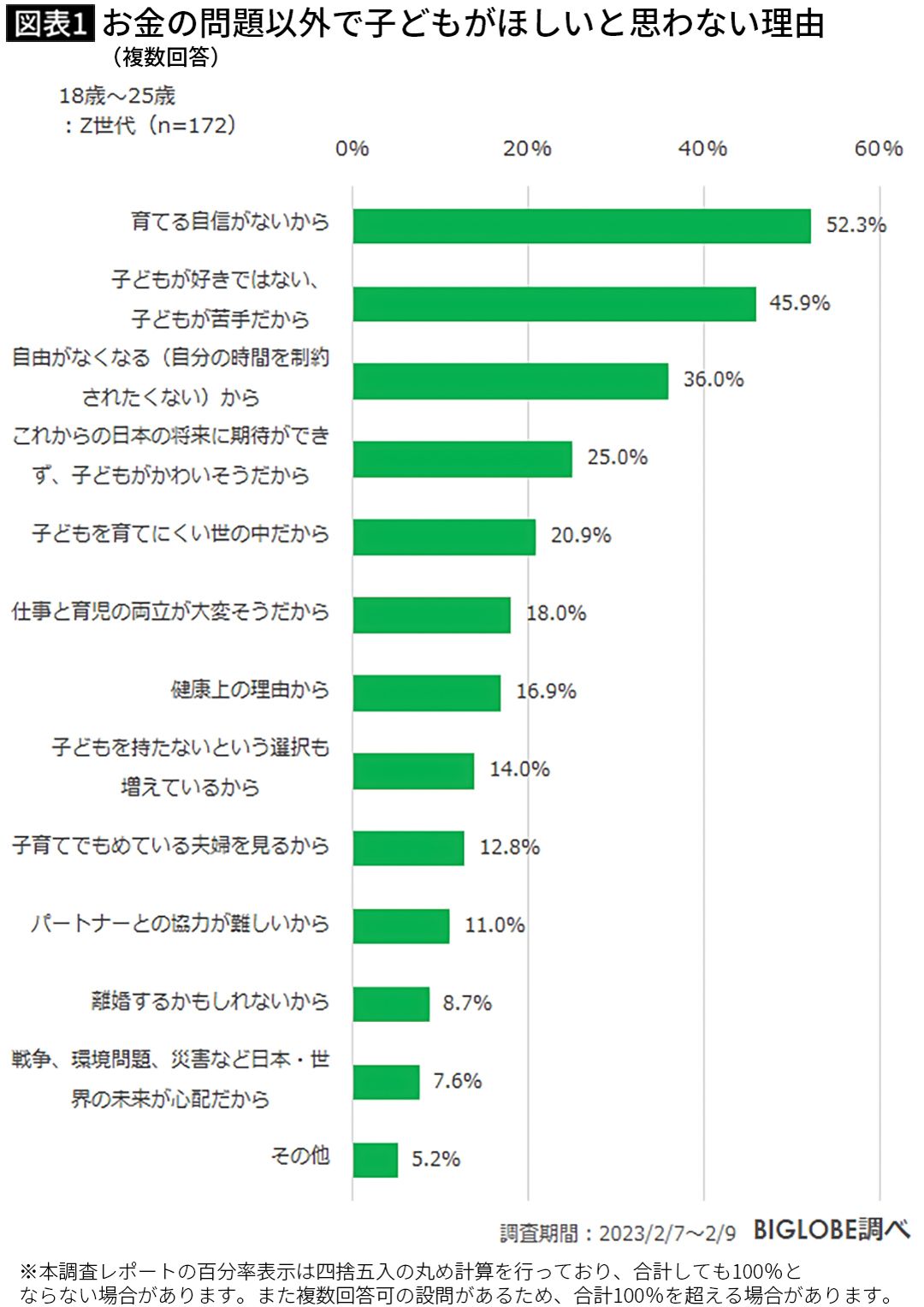

それが伺える調査がある。BIGLOBEが昨年2月に公表した「子育てに関するZ世代の意識調査」によれば、18歳から25歳までのZ世代の男女457人のうち45.7%が「将来、子どもがほしくない」と回答した。

そこで「ほしくない理由」を質問したところ、「お金の問題」と回答したのはなんと17.7%しかいなかったのである。その逆に「お金の問題以外」と回答をした方が42.1%にものぼっている。では、それは具体的にどんな問題かというと、この調査の中ですべて語られている。

「お金の問題以外で子どもがほしいと思わない理由」として多く挙げられているのは「育てる自信がないから」(52.3%)、「子どもが好きではない、子どもが苦手だから」(45.9%)、「自由がなくなる(自分の時間を制約されたくない)から」(36%)、「これからの日本の将来に期待ができず、子どもがかわいそうだから」(25%)である。

一見するとバラバラの理由だが、実はこれらの根っこには、日本の若い人たちが抱える「絶望」がすべて集約されている。それは一言で言いあらわすとこんな感じだ。

《若い人たちが1人で生きていくのもやっとの世の中で、日本や自分の未来に対してまったく希望が持てない》

■「希望なき国」の厳しい現状

なぜ子どもを育てる自信がないのかといえば、経済的にも精神的にも自分1人で生きていくのがやっとだからだ。そんな風に生活に「余裕」がないので、他人の面倒などできない。子どもというのはどうしても手がかかるものなのでもってのほかだ。仕事で疲弊する中で、さらに自分の時間と体力を奪うであろう子どもに、苦手意識を抱くのは、生存本能のある人間の極めて自然な発想だ。

そして、「日本の将来に期待ができない」というのも根っこは同じで、「1人で生きていくのがやっと」という貧しい若者が多いからだ。ご存じのように日本は先進国の中でもズバ抜けて低賃金だ。日本には朝から晩まで働いても年収300万円もいかない「ワーキングプア」の若者が日本には山ほどいるのだ。

こんな「生きていくのがやっと」という日本の未来に期待などできるわけがない。近年、ワーキングホリデーでアメリカやオーストラリアなど日本よりも賃金の高い国へ「出稼ぎ」へ行く若者が後をたたないのがその証左である。そんな「希望なき国」の若者の中でも、さらに絶望が深いのが若い女性だ。

■高齢女性の4人に1人が貧困状態にある

パートやアルバイトという非正規の低賃金労働者は女性が圧倒的に多い。コロナ禍で経済活動がストップしたことで女性の自殺が増えたのはこれが理由だ。そんな劣悪な労働条件にへこたれず、歯を食いしばって頑張って働いたところで、待ち構えるのはさらに過酷な未来だ。

内閣府の調査では、老後に受け取るさまざまな公的年金・私的年金を合算した金額について、男性を100とした場合、女性の水準は52.6しかない。高齢女性の4人に1人は貧困状態にあることもわかっている。

では、このように「女性が1人で生きていくことが難しい国」で、なんとか生き抜いている若い女性の気持ちになっていただきたい。出産一時金や児童手当がもらえると聞いて、「子どもが欲しい」と思うだろうか。政府が子育て支援を充実したからといって「子どもを育てたい」と思うだろうか。

思うわけがない。自分1人でも満足に生きていけないこの日本で、さらに子どもを抱えて生きていくなど自殺行為だ。自分も子どもも不幸になるのが目に見えている。

■「女性1人でも生きていける社会」をつくる

だから、本気で子どもを増やしたいと思うのなら、子育て世帯にバラマキなどするのではなく、「女性1人でも生きていける社会」をつくらなくてはいけないのだ。

人間は今に満足すると「今より幸せになりたい」と願う生き物だ。女性が1人でも生きているようになれば、心の余裕ができるので「誰かと一緒に生きていこう」という結婚や出産を検討する女性もあらわれる。1人でも生きていける社会ならば、もし離婚や死別でパートナーがいなくなったとしても、一人でもなんとか子どもを育てられる、という「自信」も生まれるのだ。

そんな「女性1人でも生きていける社会」で必要不可欠なのが、最低賃金の引き上げだ。今、岸田政権が掲げる「春闘で賃上げの好循環をつくる」というのは、女性やワーキングプアの若者にはほとんど影響がない。日本企業の中で大企業はわずか0.3%に過ぎず、日本人の7割は350万社の中小企業で働いている。しかも、労働組合はわずか2万しかない。

そんな超マイノリティで「過去最大のベア」とか言っても、最低賃金スレスレで働くワーキングプアへの影響はゼロだ。全国一律で賃金の底上げをするという意味では、諸外国がやっているような「最低賃金を物価上昇に合わせて段階的に引き上げていく」ということをやらなければ、いつまで経っても日本は「女性が1人では生きていけない社会」のままだ。

「出産・育児が罰ゲーム」になってしまったのは、日本政府が「産めよ、殖やせよ」という明治の呪いに縛られて、「家族」だけを過剰に優遇してきたからだ。「個人」を大切にしない社会で「家族」が増えるわけがない、という現実にそろそろ政府は気づくべきだ。

----------

ノンフィクションライター

1974年生。テレビ情報番組制作、週刊誌記者、新聞記者等を経て現職。報道対策アドバイザーとしても活動。数多くの広報コンサルティングや取材対応トレーニングを行っている。著書に『スピンドクター“モミ消しのプロ”が駆使する「情報操作」の技術』(講談社α文庫)、『14階段――検証 新潟少女9年2カ月監禁事件』(小学館)、『潜入旧統一教会 「解散命令請求」取材NG最深部の全貌』(徳間書店)など。

----------

(ノンフィクションライター 窪田 順生)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本の夫婦が生む子どもの数は70年代以降減っていない

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月27日 14時40分

-

産めば産むほど減税され、子供4人で所得税ゼロに…10年で出生率1.23→1.5に激増した"フォアグラで有名な国"

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 10時15分

-

日本女性の4人に1人が産まずに生涯を終える…「うまずして何が女性か」発言がそもそも成立しない世界一少子化

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 10時15分

-

「結婚で生活の質が下がるのは確実…」合計特殊出生率0.99の東京で非婚しか選べない女性たち

オールアバウト / 2024年6月6日 22時5分

-

秋田県の人口動態統計 出生率29年連続・婚姻率24年連続で全国最低 自殺率は全国ワーストを脱却

ABS秋田放送 / 2024年6月5日 19時31分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください