「まいばす」驚異の店舗配置図…営業利益前年比4倍、首都圏を席巻するまいばすけっとがまだまだ増殖のワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 8時15分

■イオングループに貢献しているまいばすけっとの増益

イオングループのミニスーパー運営子会社まいばすけっと(以下まいばす)が絶好調だ。

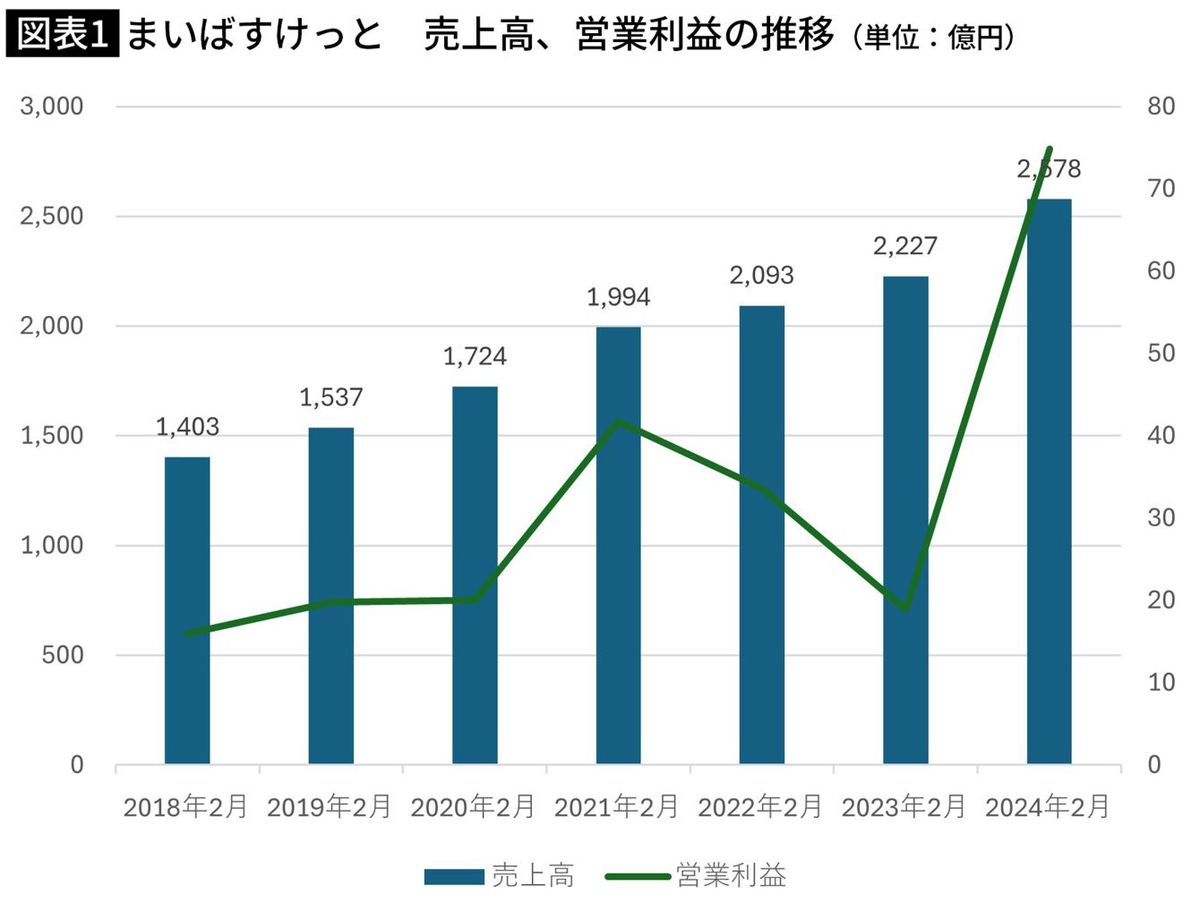

2024年2月期が13期目の決算であったのだが、売上高2578億円(前年比+15.7%)、営業利益74億円(前年の約4倍)、店舗数1119店となり、気がつくと食品スーパーの全国ランキングでもトップ20に入るほどの存在に成長した(図表1)。

2023年度、イオンの営業利益は過去最高を更新したのであるが、セグメント別営業利益における増益貢献度(全体では411億円増益)を見るとSM(食品スーパー)部門の増益が191億円と半分くらいを占めている(図表2)。中でも、まいばすは+55億円となっており、大きく貢献していることがわかる。ほぼ首都圏の中心部に集中的に出店しているため、それ以外の住民の方々には、ほとんど知られていないこの企業、なぜ好調なのか、その背景をみてみよう。

■「コンビニが撤退すると、まいばすができる」

まいばすは、コンビニサイズ(200m2~270m2くらい)のミニスーパーながら、生鮮3品、惣菜含めて、食品スーパーとして一通りの品揃えがある。東京23区、川崎、横浜の人口密集地のコンビニが複数出店している場所で、「どこかが撤退すると、まいばすができる」といった感じでどんどん増えている。定価販売というイメージのコンビニに対して、まいばすはスーパー価格で販売しているため、コンビニを目指して来た人の一定割合が、まいばすに流れていき、少しずつ、その便利さと安さが浸透しつつある。

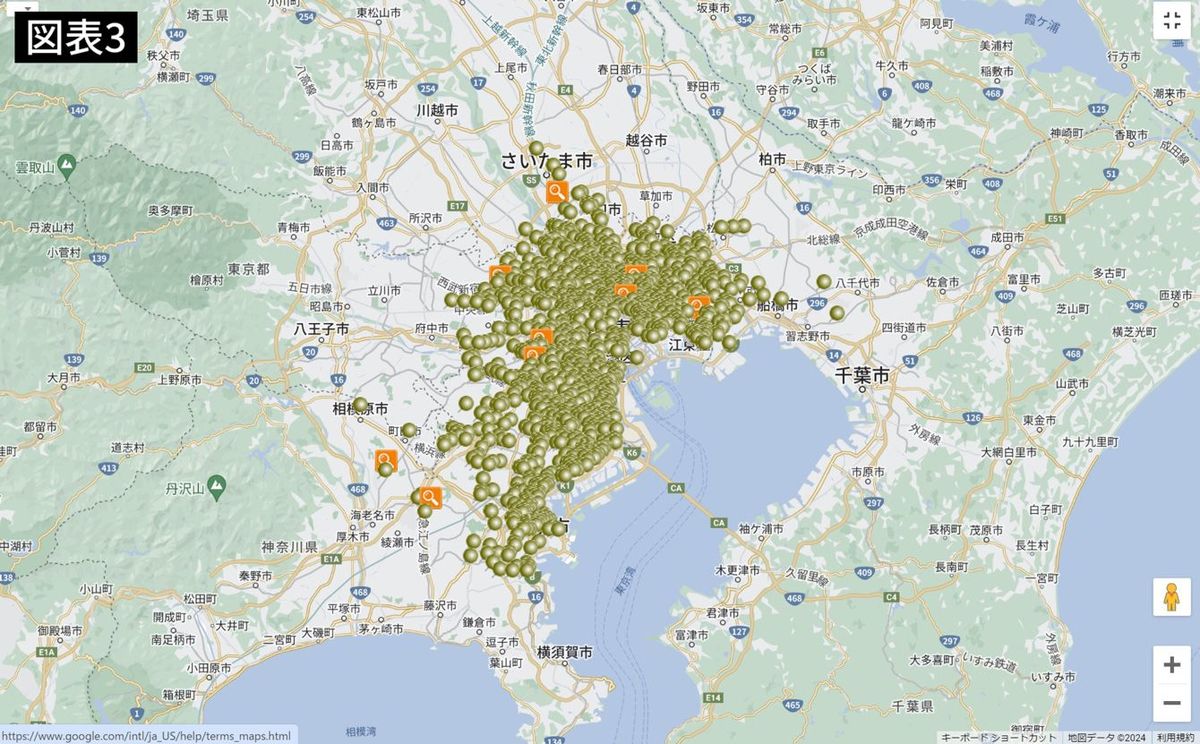

東京23区と京浜間に優先的に出店したまいばすは、図表3のような店舗配置となっており、首都圏の人口密集地に1100店舗以上展開することに成功した。こうしたチェーンは他に類をみない。なぜ、これまでは、こうしたスーパーがなかったのだろうか。

■生鮮スーパーがコンビニサイズの店舗を運営するのは難しかった

一般的に食品スーパーは生鮮、惣菜のパック詰めや最終加工を店舗内のバックヤードで行うという仕組みになっているため、コンビニサイズの出店スペースで店を作ろうとすると、バックヤードに1/3ほどは割かなければならない。結果、2/3ほどの売場しか作れず、そこに作業のための人員を配置していたら、採算が合わない、というのが大きな理由である。特に23区、京浜といった地代の高い場所では、余計にコストがかかる。

しかし、まいばすは、イオングループの供給インフラを活用して、加工センターでパック済みの商品を、店舗に配送して、陳列するだけにした。なので、バックヤードが狭くても大丈夫で、店舗のほとんどを売場として活用しつつ、人手がかからない仕組みを構築した。まいばすが首都圏中心部にギュッと集まっているのは、人口密集地という市場性はもちろんだが、センターから効率的に配送するため、物流効率からこうなっている、という面が大きいのである。

■インフレを追い風にコンビニ客の需要もつかむ

まいばすは23区+京浜の1000店舗体制となり、規模の利益によって収益基盤もほぼ確立することに成功しているのだが、それを後押ししたのが、ここ最近のインフレ環境である。

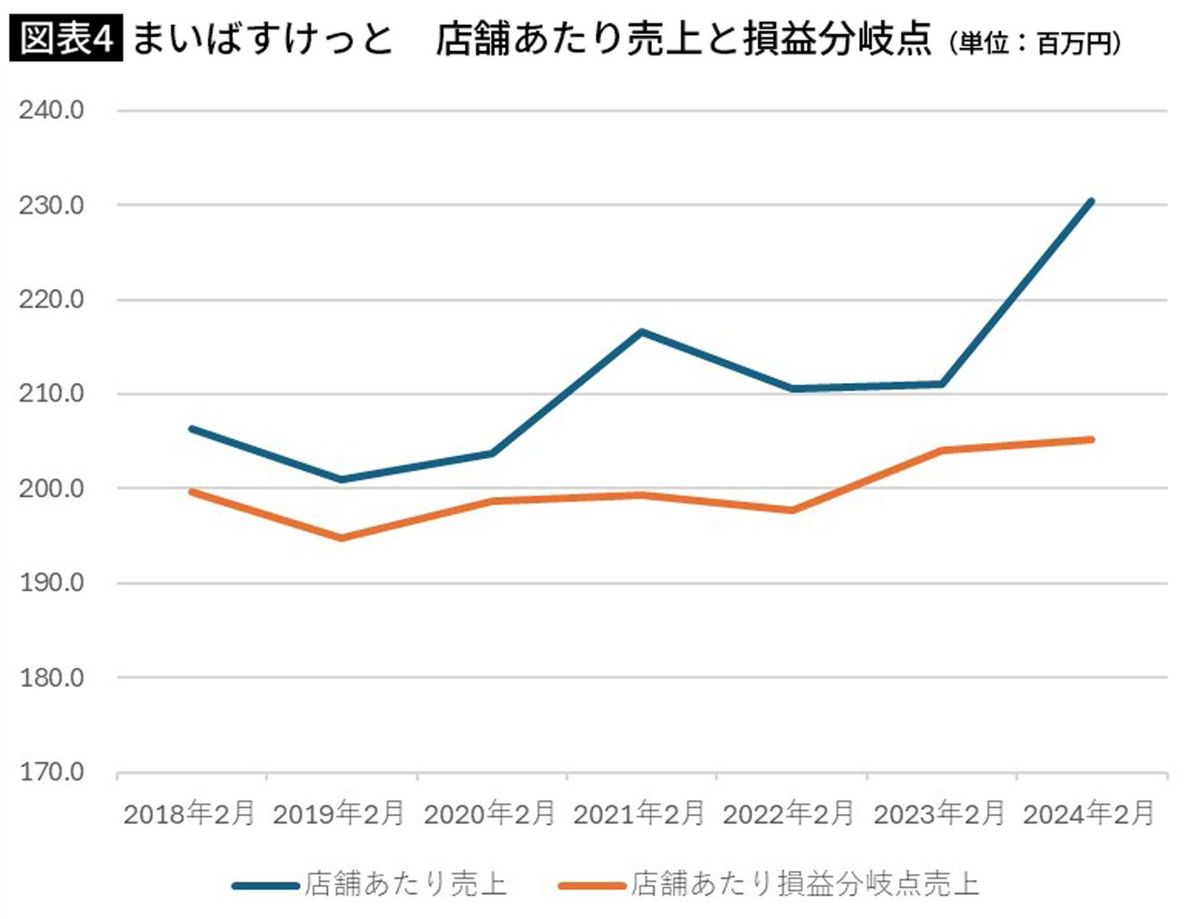

図表4は、まいばすの1店舗あたりの売上と1店舗あたりの損益分岐点売上の推移である。損益分岐点売上=固定費/(1-変動費比率)のため、販管費/営業総利益率を計算して簡易的に算出してみたものだ。損益分岐点は少しずつ店舗を大きくしていることもあって、若干上昇気味ではあるものの、実際の1店あたり売上は右肩上がりで増えており、特に2023年度は大きく伸びている。この背景は、実質賃金マイナスが2年ほど続いて、消費者の価格選好意識が高まっていることにある。これまでコンビニで買っていた消費者も、スーパー価格のまいばすに立ち寄る人が増えている。

また、同程度の品質であればナショナルブランド(NB)でなくても、低価格のプライベートブランド(PB)で代替してもいい、という傾向が強くなっており、価格据置宣言をしてアピールしているイオン、トップバリュ製品の販売額は1割以上伸びている。1/4くらいの商品をトップバリュが占めているといわれる、まいばすへの支持は一気に高まりつつある。

■トップバリュ製品の売上を増やせれば郊外部に大量出店できる

自信を深めつつある、まいばすはさらに畳みかけようとしている。横浜市の郊外で、トップバリュ製品の構成を約5割とした実験店をオープンし、その成果を確かめようとしている。これが何を意味するかと言えば、NBよりも利益率の高いPBトップバリュの売上を増やせば、さらに粗利率を高くすることができる=損益分岐点をさらに下げることができる、ということになる。損益分岐点を下げる⇒より少ない売上でも成立する⇒もっと郊外部にも大量出店できる、ということである。この実験に成功すれば、まいばすは一気に首都圏郊外にも拡大していくことが可能になるのである。

こうした状況を踏まえ、まいばすは出店エリアの拡大を進めつつある。まいばすの店舗物件募集HPをみると、これまでの出店エリアの増強は言うまでもなく、隣接する地域に加えて、国道16号線の内側に関してはどんどん出店していこうとしていることが見て取れる(図表5)。今、売上2500億円を超えたまいばすではあるが、このあたりまで拡大していくとなれば、売上5000~6000億円までは成長することが見通せる。これは現在の有力スーパー、ヤオコーやオーケーに匹敵する規模であり、イオンは首都圏において、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH・売上7000億円クラス)と併せて、圧倒的な存在感を確立することになる。まいばすの貢献度はますます重要になることは間違いないだろう。

■交通弱者にとって便利なスーパー「まいばす」

まいばすは前期で決算13期目なのだが、なぜこの短期間に、ここまでの基盤を築くことができたのだろうか。それは首都圏の居住環境、交通事情が背景となっている。23区を中心とする首都圏人口密集地はご存知の通り、世界有数の公共交通網が整備されている。生活者は電車、バスを軸として、自転車、徒歩で暮らせるため、ほかの地域と違いクルマに頼らずに生活できる。そのため、首都圏中心部においては、元々、生活者の買物行動範囲は小さいのだが、近時、若者のクルマ離れ、高齢化の進行によって、さらに近場で買物する傾向が高まっている。

これに対して、現在、首都圏で展開する大手スーパー(ライフ、サミット、オーケー、郊外ではヤオコー、ベルク、マミーマート、ベイシアなどを指す)は広い駐車場付きの大型の店舗(売場面積1500~2000m2くらい)を展開して、比較的広範囲から集客するビジネスモデルとなっている。そのため、都心部では出店適地が少なく、店舗がまばらで、クルマを持たない都心住民には行きにくい。まいばすはコンビニくらいの密度で出店しているため、こっちの方がはるかに行きやすいのだ。まいばすは、交通弱者にとって、とても便利なスーパーなのである。

■買い物難民は大都市の周辺部にも存在している

交通弱者と言えば、地方で増えつつある「買物難民」≒足がなくて買物に行けない高齢者が急速に増加しつつあることを思い出される方もいるだろう。公共交通機関が衰退し、生活をクルマに依存した地方においては、免許返納によって買物が困難になる高齢者が増えており、特に生鮮品を買いに行くのに苦労する人はかなり多くなっている。行政においても大きな社会問題として認識されており、移動スーパーや買い物移動手段のサポートなどさまざまな支援策、補助金なども用意されている。(ご参考:農水省 食料アクセス(買物困難者等)ポータルサイト)ただ、足のない高齢者の増加が進行しており、なかなか改善するまでには至ってはいないようだ。

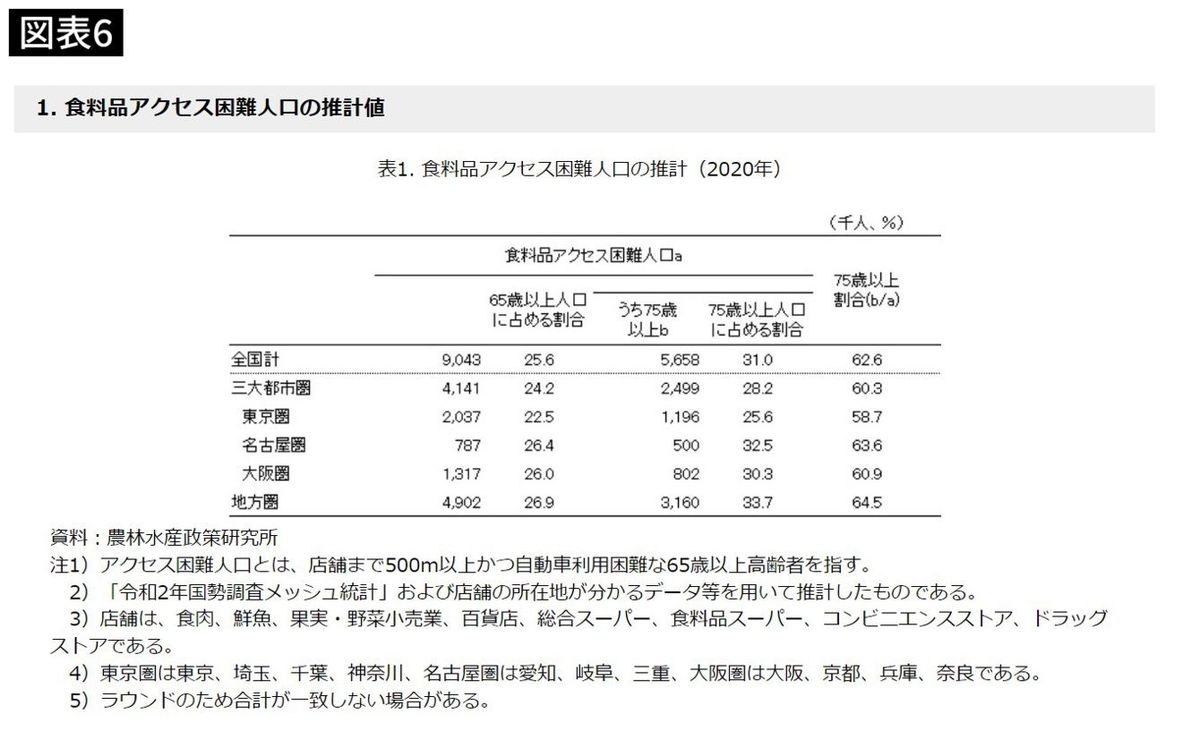

ここで意外なのは、買物難民の数だけで言えば、地方だけではなく、大都市の周辺部にも、ほぼ同数存在している、ということである。大都市の方がスーパーなども多く、交通の便もいいのではあるが、スーパーが幹線道路沿いの住宅地からは離れた、公共交通では行きにくい場所にあったりする。また郊外の高齢化した団地などでは、近くのスーパーが幹線道路沿いの店に負けて、閉店してしまうことも多くなっている。農林水産政策研究所のデータによれば、買物難民の人口は地方に490万人となっているが、三大都市圏エリアにも414万人いるとされる。大都市圏においても、この問題はかなり悩ましい話なのである。(図表6)

■まいばすが「買い物難民問題改善」に貢献している

農林水産政策研究所は2020年と2015年のデータを比較して、買物難民が増えた県、減った県というのも示していたが、東京都は1割ほど減少し改善したとされている。その理由としてミニスーパーの増加ということが挙げられており、これには、まいばすの貢献がかなりあったものと推察される。同様に高齢者人口が急増しつつある神奈川県においても、微増で抑えられており、これにもまいばすの貢献は効いている。まいばすが、今後、周辺地へも拡大していけば、首都圏における買物難民問題解決のひとつの答えにはなるかもしれない。

コンビニにおいても、セブンイレブンによる生鮮品を備えた新業態SIPストアの実験が始まり、ミニストップによる生鮮の品添え強化といった取組も報じられている。生鮮を充実したコンビニが増えてくることになれば、大都市周辺だけではなく、地方、郊外においての買物難民問題を緩和する可能性も見出せるかもしれない。市場が飽和して、新たな店舗の形を模索しつつあるコンビニ業界は、ミニスーパーと近い形のフォーマットを開発する方向に動きつつある。また、まいばすの成功をみて、スーパー業界でも、ミニスーパーを展開しようとする動きは少しずつだが増えている。こうした民間の生き残り戦略が、結果として買物難民という大きな社会問題解決の一助となることに大いに期待したい。

----------

流通アナリスト

みずほ銀行産業調査部を経て、nakaja lab代表取締役。執筆、講演活動を中心に、ベンチャー支援、地方活性化支援なども手掛ける。著書『図解即戦力 小売業界』(技術評論社)。東洋経済オンラインアワード2023ニューウエーヴ賞受賞。

----------

(流通アナリスト 中井 彰人)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

Uber Eatsの新機能「まいばすけっと」で日本初導入

PR TIMES / 2024年6月26日 16時45分

-

肉のハナマサもロピアもオーケーも...強豪スーパーが狙う『大阪』 人口・店舗数を分析すると見える理由 そしてスーパー戦国時代を生き残る「3つの戦略」とは

MBSニュース / 2024年6月19日 12時32分

-

大量閉店のミニストップもコンビニ再編の波に飲まれる? 顧客を置き去りにしたファーストフード化するコンビニに未来はあるのか

集英社オンライン / 2024年6月19日 8時0分

-

都市型小型スーパー「まいばすけっと」で現役主婦がまた買いたいトップバリュ食品9選!

ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年6月15日 20時59分

-

買物難民支援サービスが続々!小売業に求められる「届ける」以外の要素とは

ダイヤモンド・チェーンストア オンライン / 2024年6月5日 20時58分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください