日本女性の4人に1人が産まずに生涯を終える…「うまずして何が女性か」発言がそもそも成立しない世界一少子化

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 10時15分

■欧米と比較しても深刻な日本の少子化

上川陽子外相が5月半ば、静岡県知事選での応援発言の一部である「うまずして何が女性」がメディアに見出しとして報じられたのは記憶に新しい。

これを受け、総理候補のひとりともされる上川外相の考え方は「女性は子どもを産む存在だ」という自民党の古い考え方のあらわれであり、同じ女性への配慮に欠けると批判された。衆議院総選挙がいずれ行われるという空気もある中、上川氏は発言をすぐ撤回・釈明した一方で、SNSの中にはメディアが得意とする「言葉狩り」「切り取り」などとして発言を擁護し、女性への配慮を求める側を批判する言説が広がり、話題となった。

しかし、こうしたやり取りとは裏腹に、日本ほど女性と出産がむすびついていない国はない実態を示すデータもある。今回は、この点をめぐる統計データを紹介することとする。

少子化は、親が生み育てる子どもの数が少なくなる傾向を示す用語であるが、内容としては、子どもが2人でなく、1人というように子ども数が少なくなる傾向と子どもをそもそも産まない無子化というべき傾向と2つが合わさっている。

まず、少子化全体を示す出生率の動向を見たうえで、そのうちの無子化の傾向を示すデータを取り出して確認していこう。

少子化を示す代表的な指標データとして、繰り返し参照されるのは合計特殊出生率であり、単に出生率といった場合にはこれを指すことが多い。合計特殊出生率は女性の年齢別の出生率を合計したものであり、女性が一生のうちに産む子どもの数を示している(生まれた年代の異なる女性の出生率の合計なので仮想的な数字であるが)。なお、総人口当たりの出生率は、別途、粗出生率と呼ばれることが多い。

日本と主要国の合計特殊出生率(以下、出生率と呼ぶ)に関し、戦後の推移を図表1に掲げたので、これで出生動向の基本的な動きを確認しておこう。

日本の出生率は終戦後のベビーブーム期には4以上の高い値を示していたが、その後、高度成長期を通じ、主要先進国と同様に大きく低落していった。

日本の画期は1989年に訪れる。この年、出生率が急落し、過去最低だった干支が丙午(ひのえうま)の1966年の1.58を下回ったことから起こったいわゆる「1.57ショック」をきっかけに政府は少子化対策に本格的に取り組むようになったのである。

そして、2005年の1.26を底に上昇傾向に転じ、2015年には1.44まで上昇したが、その後、再度低下傾向に転じ、コロナの影響も加わってさらに低下を続け、発表されたばかりだが2023年には1.20と過去最低となった。将来「1.20ショック」と呼ばれることになるかもしれない下落である。

欧米も戦後は出生率が低下傾向であったが、諸対策の効果もあって1980年前後から回復傾向を示したのと比較すると、日本の出生率は長期低迷が目立っている。もっとも欧米も最近はコロナの影響もあってかやはり低下傾向にある。

日本より極端な出生動向を示しているのは韓国である。日本や欧米をずっと上回る高い出生率が1970年代まで長く続いたのちに一気に大きく低落し、2000年代以降に日本や欧米を大きく下回り、世界最低水準に落ち込んでいる。

■意識調査でも明らかな日本と世界の無子化傾向

少子化は、上述の通り、「子ども数が減る動き」と「子どもをもうけない無子化の動き」の2つの要素からなるが、後者の無子化を示す統計データは実は少ない。

そうした少ないデータの中から、継続的に行われている政府機関による意識調査の結果を見てみよう。

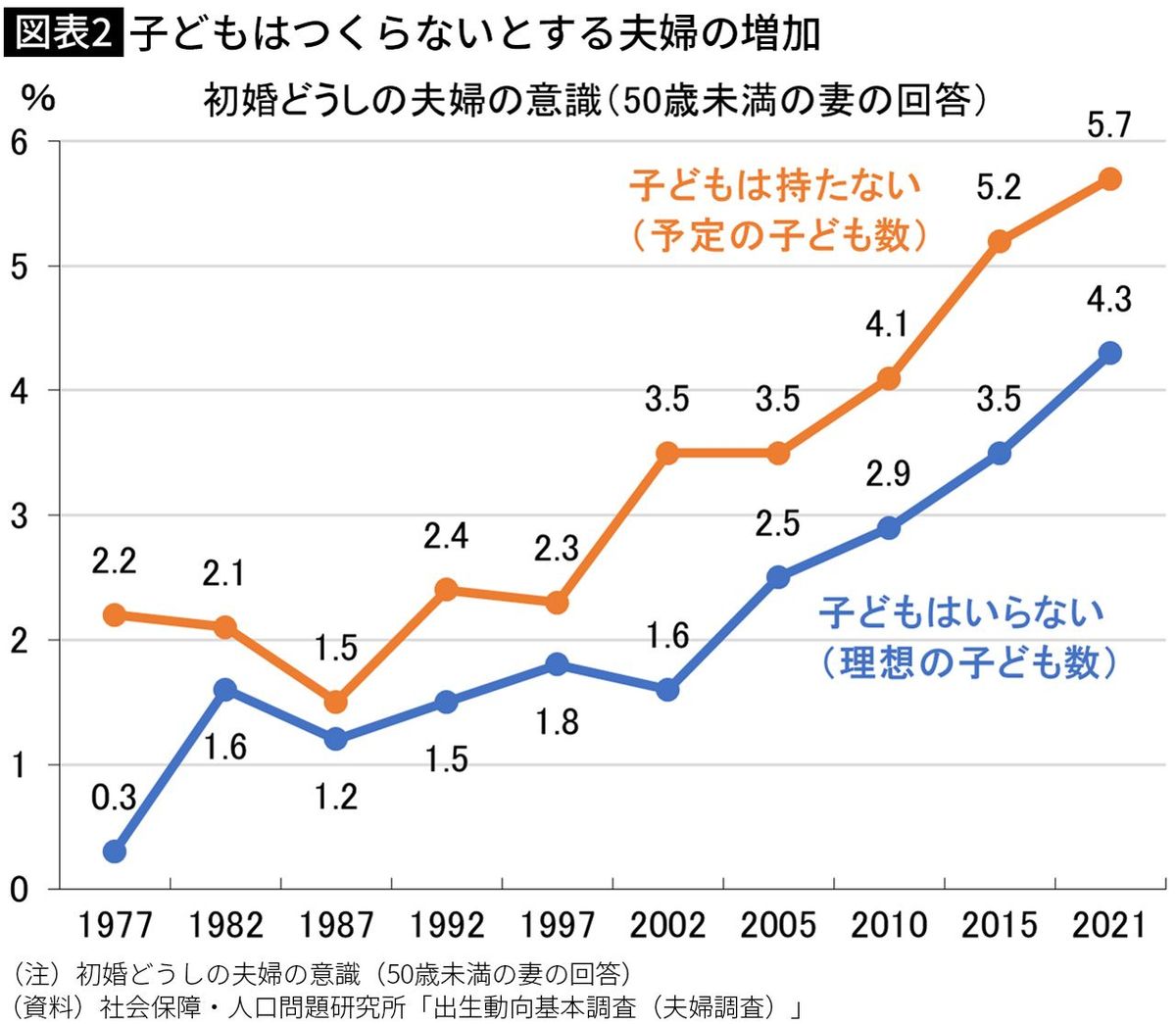

国立社会保障・人口問題研究所は、出生動向基本調査の中で、理想の子ども数、予定の子ども数をきく設問を設けており、これらに「子どもはいらない」あるいは「子どもは持たない」、すなわち0人と回答した比率の推移を図表2に掲げた。

各年次で、理想の子ども数での「子どもはいらない」の比率を、予定の子ども数の「子どもは持たない」の比率が上回っており、「いらない」以上に「持たない(持てない)」ことを示している。理想以上に現実は厳しいのである。

長期的な時系列変化は、「いらない」も「持た(て)ない」も大きく上昇している点が顕著である。特に2002年前後を境にして、子どもをつくらないとする夫婦の増加傾向が加速している。

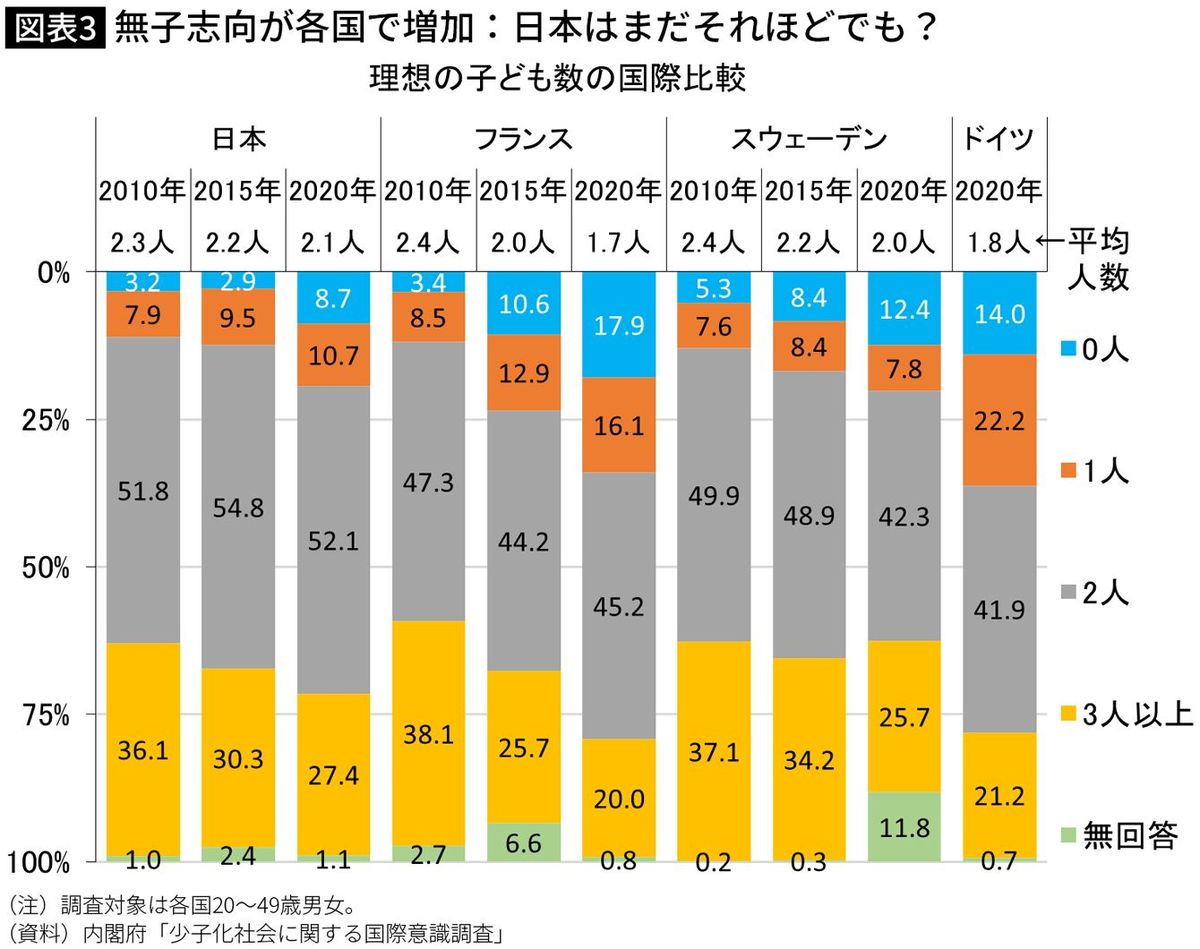

さらに、内閣府が5年ごとに行っている「少子化社会に関する国際意識調査」では、理想の子ども数の意識の変化について、外国との比較が可能である(図表3、図表4参照)。

対象は日本、フランス、スウェーデン、ドイツの計4カ国であり、ドイツを除いては2010年、2015年から2020年への推移も掲げた。

いずれの国、いずれの年次でも、欲しい子どもの数は2人がもっとも多く、3人以上がこれに次いで多くなっている(ただしドイツの2020年は1人が2位)。

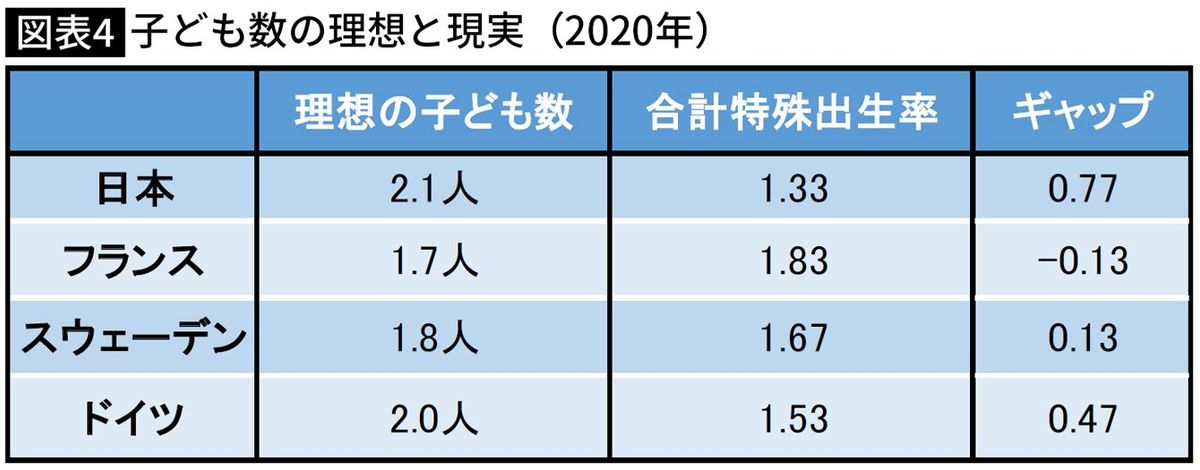

実際の子ども数(合計特殊出生率)では日本が最も少ない一方で、理想の子ども数の平均人数は日本、フランス、スウェーデン、ドイツの2020年値が、順に2.1人、1.7人、1.8人、2.0人とあまり変わりがなく、日本が最も多くなっているのは皮肉な結果である。理想と現実のギャップが最も大きいのは日本だと言える。

図表4に理想の子ども数と、実際の子ども数である合計特殊出生率、およびその差(ギャップ)を表にした。日本ほどではないがギャップが大きいのはドイツであり、フランス、スウェーデンはギャップがマイナスあるいは小さい。

政府の少子化対策が効果をあらわしていないと特に日本で感じられているのはこうした理想と現実、つまり、本当はほしいけど結果的にはつくらないというギャップの大きさによるものだと考えられる。フランスやスウェーデンの出生率もそう高くはないが、理想もそう高くはないので耐えられるのであろう。

日本、フランス、スウェーデンの理想の子ども数の2010年からの推移を見ると、平均人数が縮小傾向にあると同時に、0人(子どもはいらない)の比率がいずれの国でも大きくなっていることが分かる。すなわち、少子化の傾向と無子化の傾向が各国で見られる。

特に日本は2015年から2020年にかけて0人比率が2.9%から8.7%へと3倍近く拡大しているのが目立っている。理想と現実とのギャップについて理想のほうを現実に近づけざるを得ない結果だと思われる。できないことをいつまでも期待し続けることはできないのが人情なのだろう。

■何と世界一高い日本の生涯無子率

未婚率については、生涯未婚率(50歳時未婚率)が算出されており、当連載でも2022年11月11日記事で、そのデータの推移から、一生結婚しない男女が急増している動きを取り上げた。

無子化は、生涯未婚化と、子どもをもうけない夫婦の増加の上昇の両方によって促進される。婚外子が多い諸外国とは異なり、婚外子の少ない日本では生涯未婚率の上昇は、無子化に直結するので、上記記事で見た未婚率の上昇は無子化の大きな要因と考えることができよう。これに前項で見た夫婦の無子化志向が合わさって無子化が現実のものとなっているわけである。

無子化の要約的な指標は、未婚率と同様、生涯無子化率ということになろう。

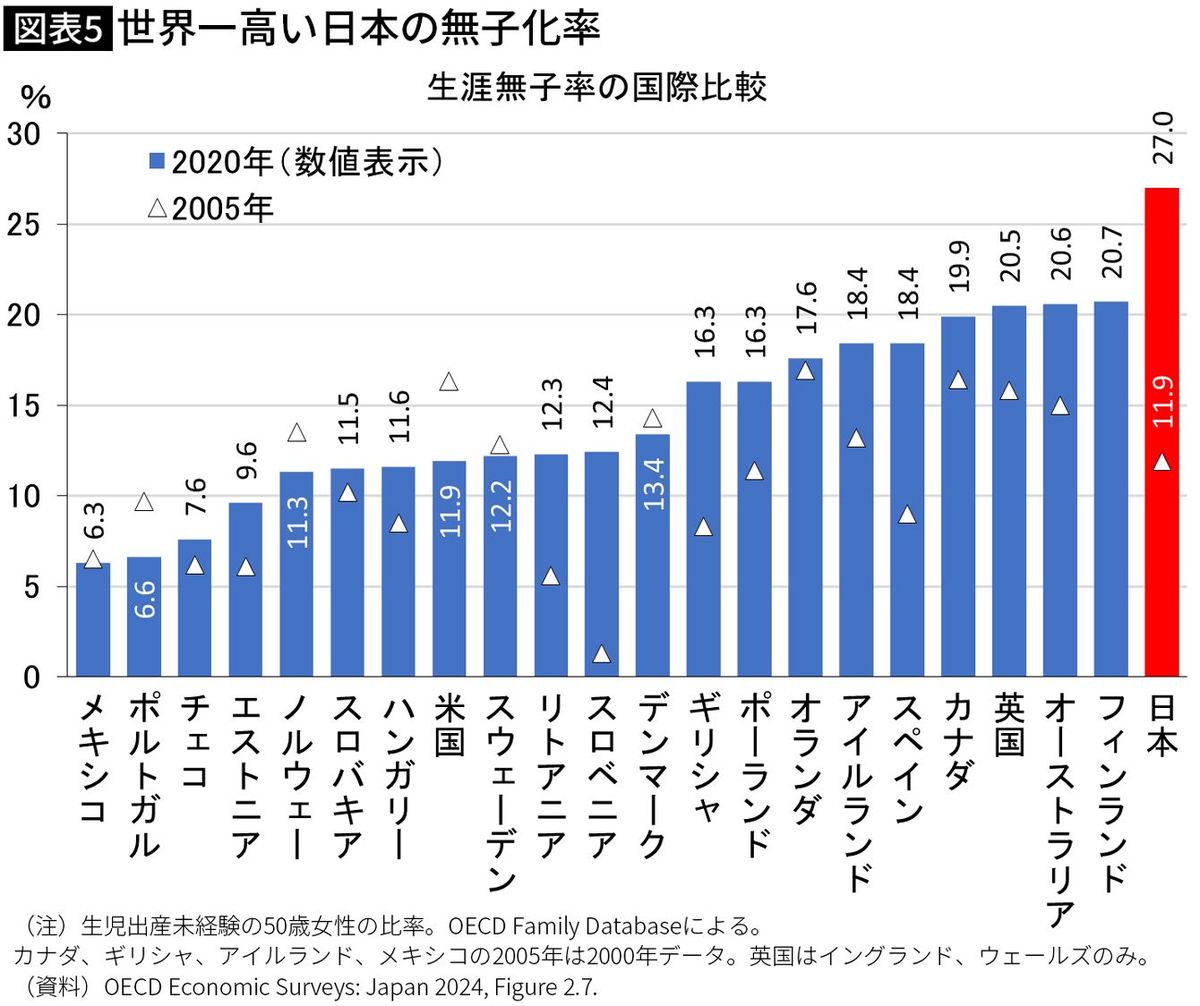

そこで最後に、OECD報告書から生涯無子率の世界ランキングを図表5に掲げた。

1970年に生まれ、2020年に50歳を迎えた女性の無子率、すなわち生涯無子化率をOECD各国について見てみると、最低はメキシコの6.3%、最高は日本の27.0%となっている。

日本は2位のフィンランドの20.7%を大きく上回っており、子どもを産まなかった無子女性比率が先進国トップ、そしてこの指標は事の性格から途上国よりOECD諸国の方が高いことを考えると、ほぼ確実に世界一の国である。

データのない韓国については、現在の出生率は図表1で見たように、OECD諸国の中でも韓国のほうが日本より低い。すなわち現在では子どもを産む女性が韓国のほうが少ない。とはいえ、2000年以降にそうなったのであるから累積効果の大きな生涯無子率では韓国のほうが低く、日本の世界一は揺るがないと思われる。

データのある主要先進国(G7諸国)の順位を高いほうから掲げると以下である。

2.英国 20.5%

3.カナダ 19.9%

4.米国 11.9%

ドイツやフランスのデータがないのが残念であるが、この範囲でも各国間の差が大きい点が目立っている。米国の場合、特に値が低いが黒人やヒスパニック系の出生率が以前はかなり高かった影響もあろう(今では非ヒスパニック白人とそう大きな差はない)。

同調査の2005年(一部2000年)段階の生涯無子化率からの変化を見ると、比較可能な21カ国中、低下したのは6カ国と少数派であり、大方は上昇していることが分かる。世界的に無子化が進み、子どもを産まない女性が増えているのである。

特に日本は2005年11.9%から2020年27.0%へと2倍以上に増加している点が目立っている。増加幅も世界一となっている。

冒頭にふれた「うまずして何が女性か」発言の問題点についてであるが、女性への配慮の欠如というより、むしろ、こうした世界的な無子化傾向、特に日本でシリアスな無子化傾向という文明論的なトレンドに対して、単に、保守的な女性の役割意識を持ち出すだけで足りるととられてもおかしくない「次期首相候補」の時代感覚の鈍さが、そもそも政治家として適切かという点にあろう。

----------

統計探偵/統計データ分析家

東京大学農学部卒。国民経済研究協会研究部長、常務理事を経て現在、アルファ社会科学主席研究員。暮らしから国際問題まで幅広いデータ満載のサイト「社会実情データ図録」を運営しながらネット連載や書籍を執筆。近著は『なぜ、男子は突然、草食化したのか』(日本経済新聞出版社)。

----------

(統計探偵/統計データ分析家 本川 裕)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本の夫婦が生む子どもの数は70年代以降減っていない

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月27日 14時40分

-

東京・青山の結婚相談所マリーミーが、少子化対策で支援すべきは“若年世代の結婚”と提言

OVO [オーヴォ] / 2024年6月18日 14時0分

-

令和の「子持ち様」vs「子なし貴族」バトルと平成以前の「子アリvs子ナシ」対立の決定的な違い

プレジデントオンライン / 2024年6月18日 9時15分

-

「専業主婦世帯の約4割が子どもなし」共働き世帯が子育てに奮闘する中、専業主婦優遇政策は必要なのか

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 10時15分

-

出生率1.20、最低更新 23年生まれ72万7千人

共同通信 / 2024年6月5日 15時6分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

5"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください