フロンガスは「待望の発明」から「オゾン層を破壊する悪者」に転落…失敗したイノベーション「3パターン」

プレジデントオンライン / 2024年6月20日 9時15分

■イントロダクション

企業活動にとっての「イノベーション」の重要性は言を俟たない。今日では、気候変動をはじめとする地球的課題を解決し、サステナブルな未来を創造するためのイノベーションにも期待が集まっている。

だが、歴史を振り返ると、優れた「発明」がありながらイノベーションに失敗した例が少なくないようだ。

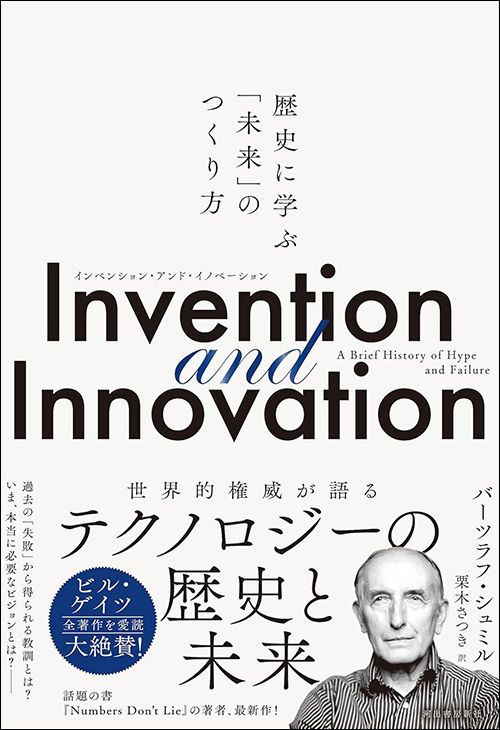

本書では、エネルギー、環境など世界の諸問題について学際的研究を行い、一般書のベストセラーもある著者が、テクノロジーの発明と歴史的背景を紐解きながら、その数々の失敗や誤算を分析。発明とイノベーションのあるべき姿を探る。発明とイノベーションが大成功を収め、現代文明に貢献した例も多数あることを前提とした上で、「イノベーションの失敗」の例を「歓迎されていたのに、迷惑な存在になった発明」「主流となるはずだったのに、当てがはずれた発明」「待ちわびているのに、いまだに実現されない発明」の3カテゴリーに分けて論じている。

ダイジェストでは「歓迎されていたのに、迷惑な存在になった発明」の例として「フロンガス」を主に取り上げた。

著者はマニトバ大学特別栄誉教授、カナダ王立協会フェロー。『エネルギーの人類史』(上下巻、青土社)、『Numbers Don't Lie』(NHK出版)などの著書がある。

2.歓迎されていたのに、迷惑な存在になった発明

3.主流となるはずだったのに、当てがはずれた発明

4.待ちわびているのに、いまだに実現されない発明

5.テクノロジー楽観主義、誇大な謳い文句、現実的な期待

■冷蔵庫や冷凍庫に不可欠な「冷媒」

1834年、アメリカの機械技師ジェイコブ・パーキンスが揮発性液体エチルエーテルを冷媒とした冷凍機の特許を取得した。冷凍や冷却のサイクルには圧縮と膨張を繰り返す冷媒が不可欠だが、この頃にはまだ完璧な冷媒が存在しなかった。理想の冷媒は不燃性、無毒、不活性といった特徴をもち、たとえ破損したダクトや故障したコンプレッサーから漏れたとしても、発火したり、人間を窒息させたり、有害物質を吸い込ませたり、ほかの化合物と結合したりしない必要がある。

1915年、アルフレッド・メロウズは自身にとって初の冷蔵庫を設計した。1918年、彼の会社はGM創業者ウィリアム・デュラントに買収され、その後GMに売却されていた。GM傘下となったこの企業はフリッジデール社と名を改めたものの、冷蔵庫の冷媒に二酸化硫黄を使用していたため、健康被害をもたらす懸念があった。

■新たに開発された安全な冷媒「フロンガス」

ここに登場したのが、GMの研究所の所長チャールズ・ケタリングだ。彼は「冷蔵産業を発展させるには、新たな冷媒を開発するしかない」と考えていた。

(*研究所のメカニカル・エンジニアだった化学者の)トマス・ミジリーがケタリングに協力し、すぐれた冷媒の開発に取り組むことに同意した。彼(*ミジリー)の側近でフッ素を専門に研究していたアルバート・ヘンネは、塩素化合物の元素をフッ素に置き換えれば念願の冷媒を合成できるかもしれないと提案した。これに、やはり研究者のロバート・マクナリーが協力し、ジクロロジフルオロメタンというクロロフルオロカーボンの合成に初めて成功した。これはF12として知られ、〈フレオン〉という商標で販売されるようになった。

彼らはモルモットで一連の実験をおこない、この化合物の安全性を証明した。1930年8月、GMとデュポンはこの化合物を製造・販売する株式会社を共同で設立し、〈フレオン〉は1931年11月に米国特許を取得した。

クロロフルオロカーボン類(*フロンガス)の生産量は急増した。なかでもF11(トリクロロフルオロメタン)とF12(ジクロロジフルオロメタン)――のちにCFC-11とCFC-12またはR11とR12と呼ばれるようになった――の世界の年間生産量は、1934年の550トン未満から、1974年には81万2522トンに達して、ピークを迎えた。

■フロンガスが成層圏に到達しているエビデンスが報告された

1974年、大気科学の研究者リチャード・ストラルスキーとラルフ・サイセローンは成層圏のオゾンを塩素酸化物が消滅させ、触媒反応サイクルがオゾン分子を分解している可能性があることを示した。

1975年、大気科学の研究者ロドルフ・ザンダーはクロロフルオロカーボン類の光分解の最終産物を特定し、クロロフルオロカーボン類が成層圏に到達しているという明確なエビデンスを初めて報告した。

アメリカ最大のクロロフルオロカーボン・メーカーだったデュポン社の決断には重い意味があった。早期の製造禁止を受け入れ、かなり速いスピードで代替製品を供給する役割を果たした。

そしてついに1987年、モントリオール議定書が採択され、当時、市場に流通していたおもな5種類のクロロフルオロカーボン類の生産を50%削減するよう要求した。また、その後の改正では、すべてのクロロフルオロカーボン類と数種類のハイドロクロロフルオロカーボンの段階的廃止を求めた。

■「天然」の物質が商用冷媒の候補として研究されている

では、モントリオール議定書の採択と、その後の改正がなかったらいったいどうなっていたのだろう? 大気科学者のポール・A・ニューマンらは規制をせずに生産量が年率3%で増加した場合の未来をシミュレーションし、その最悪のシナリオを報告した。このまま生産量の増加が続けば、極地ではオゾン層の大規模な破壊が常態化し、紫外線が増加した結果、2060年には人口密度の高い北半球中緯度帯では夏の紅斑紫外線量(*肌に紅斑を生じさせる有害な紫外線量)が2倍以上になるだろう、と。

冷凍・冷蔵庫や空調など、クロロフルオロカーボン類を大量に使用する場でモントリオール議定書の規定に従うためには、当初、ハイドロクロロフルオロカーボンに切り替えればいいと考えられていた。ところが、ハイドロクロロフルオロカーボンは、人為的排出により地球温暖化を招く「温室効果ガス」の一種なのだ。評価期間100年の地球温暖化係数(GWP)で比較すると、二酸化炭素を1とした場合、ハイドロクロロフルオロカーボンの係数はなんと2000近い。

地球温暖化に対する警鐘が大きく鳴らされるなか、地球温暖化係数が低い流体を代替物とするしか策はなく、近年、商用冷媒の候補として研究されているのは、昔ながらのいわゆる「天然」の物質――二酸化炭素、アンモニア、炭化水素(エタン、プロパン、シクロプロパン)、ジメチルエーテル――や、一部のフッ素化アルカン(HFC)、フッ素化アルケン、含酸素化合物、窒素化合物、硫黄化合物などだ。

■イノベーションにおける予測不可能な失敗

ひとつだけ確実にわかっていることがある。クロロフルオロカーボン類が成層圏のオゾン層にとって脅威となったのは、イノベーションにおける、まったく予測不可能な失敗であったということだ。

よって、有鉛ガソリンやクロロフルオロカーボン冷媒の導入においてトマス・ミジリーが果たした役割に関して、ネット上ではあれこれ書かれているが、そうした批判は大げさであるばかりでなく、あきらかに不正確だ。「トマス・J・ミジリーは歴史上もっとも危険な発明家の1人と、現在では見なされている」といった投稿があるのだから。

都市部への無差別爆撃には、「空気より重い空飛ぶ機械」の発明とその大改造、空飛ぶ機械を動かすための液体燃料の抽出と精製、目的地に誘導するための電子ナビゲーションシステムの開発などが必要だった。また強力な爆発物や焼夷弾を利用した結果、前例がないほどの遠距離から破壊活動がおこなわれ、20世紀のあいだに数百万もの命を奪ったが、クロロフルオロカーボン類による即死の例はない(時間が経過してからの死亡例もほとんどないはずだ)。

それに、カール・ベンツ、ゴットリープ・ダイムラー、ヴィルヘルム・マイバッハらは、現代の自動車の前身となるものを発明したわけだが、だからといって、交通事故によって年間約120万人の死者がでている現状を、彼らのせいにすべきだろうか?

■問題の解決にすばらしい発明が必要とはかぎらない

もっとも発明が必要とされている分野はどこか。富裕国に暮らす10億の人々と、生きていくのがやっとの毎日を送り、感染症の流行がたびたび起こり、早死にする人が多いために平均余命が短い国で暮らしている30億以上の人々のあいだにある顕著な格差の解消こそ、いま、もっとも必要とされていることだろう。

生命維持に欠かせない水、食料、エネルギーを確保し、物質的な必要を満たすこと、それが先決である。また、もっと安価で、場所をとらず、効率のいい水処理技術を開発し、ほぼ完全な水のリサイクル化を実現しなければならないし、海水淡水化プラントも増やさなければならない。かたや農業の分野では、10億人近い栄養不良の人々の大半が暮らす国々で、収穫量を増やさなければならない。

世界人口の水と食料の需要を満たすには、目をみはるばかりのすばらしい発明が必要なわけではなく、水や食料を必要としている人々のところに届け、そのコストを削減する決定的なイノベーションが必要となる。同じことは電気の普及についても、一次エネルギー消費量の増加についても当てはまる。

望ましくない、あるいは屈辱的な現実を改善するには、なにも輝かしい発明など要らない。そうではなく、すでによく知られている信頼の置ける手法・技術・手順を、決然と広めていくしかないのだ。それは発明に過剰なまでの期待を寄せ、奇跡のようなブレイクスルーが起こるのを待つよりよほどいい。

※「*」がついた注および補足はダイジェスト作成者によるもの

■コメントby SERENDIP

発明とイノベーションは、同義に使われることも多いが、著者はイノベーションを「新たな材料、製品、プロセス、アイデアを取り入れ、習得し、活用する過程」と定義し、明確に区別している。あえて単純化して言えば、発明には「集中思考」が、イノベーションには「拡散思考」が有効なのではないだろうか。拡散思考では、自由で柔軟な頭の働きが必要となるが、その際に、集中思考の成果である発明にこだわりすぎると、拡散の範囲が狭まってしまい、「イノベーションの失敗」に結びつくことにもなる。本文の後半にもあるように、拡散の結果、「発明は必要ない」という結論に至ることもありうる。集中と拡散を区別することが、意外に重要なのかもしれない。

----------

----------

(書籍ダイジェストサービス「SERENDIP」)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

日本の水道水は大丈夫?煮沸消毒しても除去されない化学物質「PFAS」が"やっかい"な3つの理由

MBSニュース / 2024年7月2日 14時40分

-

地球大気は、地球近郊の超新星爆発からも生命を守る CERNらの研究

財経新聞 / 2024年6月24日 15時48分

-

追手門学院大学の高見剛教授らの研究チームが全固体フッ化物イオン電池に向けたフッ化物イオンとアニオン電子の新たな交換反応を実証 ― フッ化物イオン伝導体開発の新境地へ

Digital PR Platform / 2024年6月13日 14時5分

-

【1902(明治35)年6月8日】成層圏発見の日

トウシル / 2024年6月8日 7時30分

-

2人乗り気球でも成層圏到達 8月にも商業運航 北海道の岩谷技研

テレビ北海道 / 2024年6月7日 17時9分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

210位寝言、6位歯ぎしり、3位常夜灯をつけた…40~60代1012人調査で判明「早死にした人の睡眠特徴ワースト10」

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 17時15分

-

3"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

4アレルギー表示漏れ→体調不良者発生…… ビアードパパが限定シュークリームの販売を中止「深くお詫び」

ねとらぼ / 2024年7月3日 14時1分

-

5痩せたい人は注目!実は有能なきゅうりの痩せ効果&食べ方

つやプラ / 2024年7月3日 12時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください