脳ミソ0gの"単細胞"に人間凌ぐ"知性"…関東地方の形の容器に粘菌を置くと26時間後に本物の「JR路線図」完成

プレジデントオンライン / 2024年6月14日 10時15分

※本稿は、五十嵐杏南『やってみた!研究 イグノーベル賞』(東京書店)の一部を再編集したものです。

■単細胞の粘菌は、どこまでかしこく動けるの?

目に見えない小さな「粘菌」は、細胞が1つしかない単細胞の生き物で、その中には、モジホコリという種類のものがある。普段は2mm以下の大きさで、枯れ木の中や枯れ葉の下の土の中にいる。移動したいときには、体の一部をのばしたり縮めたりして、形を変える。

モジホコリはときどき、突然巨大化して、周囲が数cmのシート状になり、マヨネーズを薄くのばしたような姿に変身する。このとき、体の中ではたくさんの細い管が行き来するようになり、管の中を栄養や信号が流れる。

ある日本人の研究者は、モジホコリで実験をしていたときに、エサのオートミールを離れた2か所に置いた。すると、モジホコリは片方ずつ食べるのではなく、2か所で同時に食べられるように変身した。それぞれのエサの場所に体の大部分を置きつつ、太い管で間をつないだ姿になった。しかも、管はまっすぐにつながっていたので、いちばんムダのない長さだった。

この様子から、粘菌がどこまでかしこく変身できるのか気になり、もっと難しそうな状況で試してみることにした。研究者は、一辺4cmほどの四角い迷路を作って、次のような手順で実験をした。

①巨大化したモジホコリを小さく切り、迷路中にたくさん置く

②迷路のスタートとゴールにエサのオートミールを置く

③小さなモジホコリが広がりくっついて、迷路がモジホコリでうめつくされて合体し1匹の大きなモジホコリになるまで待つ

4時間おくと、次第に迷路のスタートとゴールを何とか管で結ぶ形に変身した。さらに時間が過ぎると、行き止まりの道を管が通らないように変身し、いちばん短い距離でスタートとゴールを結んだ。

研究者は、モジホコリが最短距離を見つけられたのは、たくさんの栄養を早くとりたいからだと考えている。その仕組みは、栄養がたくさん流れる管はどんどん太くなるが、栄養があまり流れない管はやせていき、消えていくからだという。

→モジホコリは迷路を解き、入り口から出口の最短距離を見つけることができた

※2008年 認知科学賞 中垣俊之(北海道大学)ほか

いわゆる「頭がいい」生き物というと、人間や霊長類、ゾウやイルカの話がよく出てきますが、目に見えない粘菌もある意味かしこいんです! 物事を深く考えない人のことを「単細胞」と呼んでからかうことがありますが、単細胞の生き物、あなどるべからず。

■粘菌を関東地方の形をした容器に置くとどうなる?

2008年にイグノーベル賞の認知科学賞を受賞した研究者は、粘菌が簡単な迷路を解けると発見した後、もっと複雑な形で粘菌のかしこさを調べてみることにした。

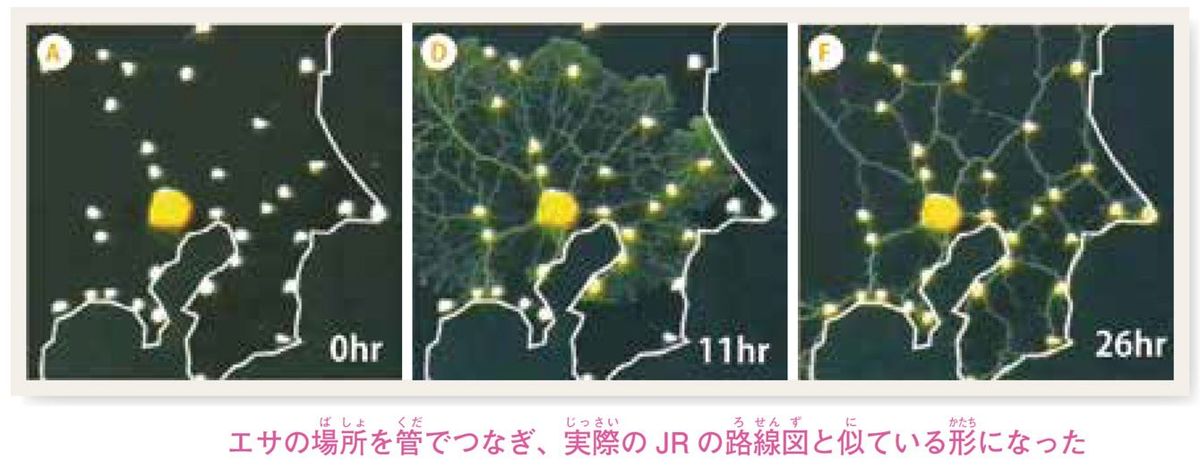

関東地方の形の容器を作り、大きな都市がある場所に少しだけエサを置いた。また、都心部であるJR山手線の内側には大きなエサを置き、さらにその上に粘菌の一種のモジホコリを置いた。

数時間経つと、モジホコリはエサを食べるために容器中に体を引きのばした。次第にエサが置かれた場所は管でつながれ、26時間後にモジホコリは、大きな都市をつなぐ鉄道網のような形になっていた。その形は、本物のJRの路線図と似ていた。

このときは平らな容器で実験を行ったが、実際の関東地方には、標高の高い場所や湖など、鉄道がしきにくい場所がある。そこで、そのような場所にはモジホコリが嫌う光を当て、実際の関東地方に合わせた条件で調べた。

すると、モジホコリが作った形は、本物の鉄道網よりも人や物を運ぶ効率が良いことや、危ない場所を避けたルートを選ぶため、事故に強いことがわかった。このとき、モジホコリの成長を予測するための計算式も開発した。

こうして、モジホコリは人間が一生懸命考えた「いちばん良い形」に似た鉄道網を設計できることがわかった。そのため、モジホコリを使った実験は、今後、大きな都市をつなぐ交通網を作るときに、お金をムダに使わない効率的なルートで、かつ災害の危険が少ない安全なルートを考えることに役立つかもしれないという。インターネットや電話、センサーなどの通信網を作るときにも役立つ可能性がある。

この研究は、研究者にとって2度目のイグノーベル賞受賞となった。授賞式では『粘菌からの手紙』と題した文章を読み上げ、「東京の鉄道網の設計は簡単だったが、ボストンのはちょっとしんどかった」と観客に伝えた。

→大きな都市をつなぐ鉄道網の形になり実際の路線図と似ていた

※2010年 交通計画賞 中垣俊之(はこだて未来大学)ほか

ただでさえ粘菌が迷路を解けることにはおどろきましたが、ましてや人が一生懸命考えた鉄道網の形を粘菌も構成できるなんて……。粘菌のかしこさは限界を知りません! 粘菌には脳も神経もないのに、まさに生命の神秘ですね。

----------

サイエンスライター

1991年愛知県生まれ。日英両言語でものを書くサイエンスライター。トロント大学で進化生態学と心理学を専攻。インペリアル・カレッジ・ロンドン修士課程修了(科学コミュニケーション)。時にはシリアスに、時には肩の力を抜いたテイストで、科学誌やオンラインメディアを中心に記事を執筆している。著書に『世界のヘンな研究 世界のトンデモ学問19選』(中央公論新社/2023年)、『生き物たちよ、なんでそうなった⁉ ふしぎな生存戦略の謎を解く』(笠間書院/2022年)、『ヘンな科学 “イグノーベル賞”研究40講』(総合法令出版/2020年)。雑誌『子供の科学』(誠文堂新光社)で「動物園の動物」連載中。

----------

(サイエンスライター 五十嵐 杏南)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「森の妖精」見つけた 南方熊楠が研究した変形菌、鳥取で観察会

毎日新聞 / 2024年6月28日 13時30分

-

神戸大学佐賀研究室×須磨UBP ユニバーサル生き物調査体験「見えない生き物がわかる?環境DNA実験を体験~海にどんな生き物がいるか調べてみよう~」

PR TIMES / 2024年6月13日 16時45分

-

富山大学と福島県立医科大学、ジャパン・メディカル・カンパニーの三者が「ヒト側頭骨標本観察による内耳構造の三次元構築」に関する共同研究を開始

PR TIMES / 2024年6月12日 17時45分

-

正義感の源は「はらわた」にあり!?... 腸内細菌が人の道徳的判断にまで影響を与える驚きの研究結果

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月6日 16時49分

-

バッタは"ダースベイダー"の接近映像に脳細胞が超活性化…バッタの脳の仕組みが開発貢献した意外な「技術」

プレジデントオンライン / 2024年6月5日 10時15分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

3藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

4アレルギー表示漏れ→体調不良者発生…… ビアードパパが限定シュークリームの販売を中止「深くお詫び」

ねとらぼ / 2024年7月3日 14時1分

-

5運動習慣による“天然のコルセット”で施術後は順調に回復【ひどい腰痛も8割治る】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月3日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください